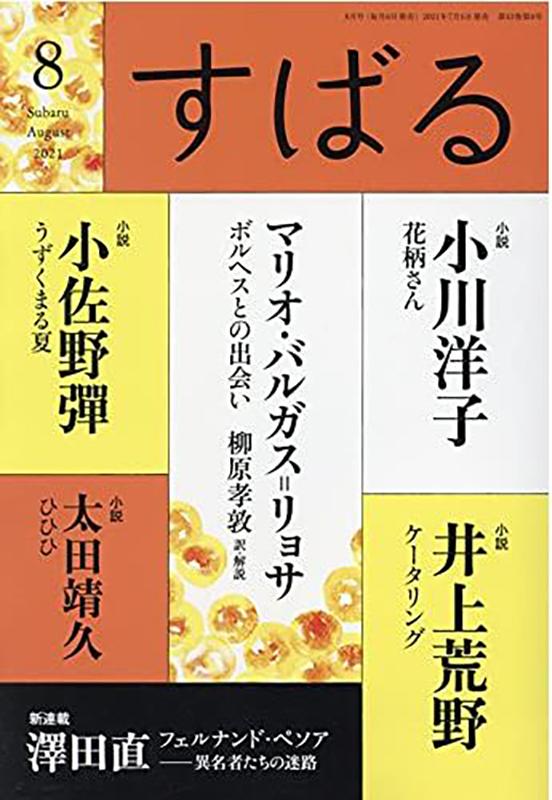

巻頭は小川洋子さんの「花柄さん」。ちょっとホラーテイストの短編連作です。演劇系のネタが多いですが30枚くらいの短編ですっと作家独自の世界観を表現してしまうところ、やはり上手いなぁと思います。

104号室の女が寝室で一人亡くなっているのを発見したのは、マンションの管理人だった。立場上、そういうケースに立ち会うのは初めてではなかったので、さほど動揺せずにすんだ。女の無断欠勤を不審に思った職場の人間が、管理人に連絡を取ってから事態が判明するまで、丸一日もかからなかった。おかげで遺体はまだ痛んでいなかった。

後々、死因は明け方三時ごろに起きた胸部大動脈瘤の破裂だと分かった。ほとんど即死状態で、死に顔には、一体自分に何が起こったのか不思議でたまらない、とでもいうような表情が浮かんでいたらしい。

小川洋子「花柄さん」

「花柄さん」さんの主人公は医科大学の研究室に研究補助員として三十八年間勤務している中年女性である。職場では白い研究服を着ているが、それでは味気ないので花柄のスカートを愛用し始めた。最初はアクセントを添えるだけのつもりだったが何着も揃えるうちにだんだん模様が派手になっていった。花柄スカートが目立つので「花柄さん」と呼ばれるようになったのだった。

「花柄さん」というあだ名は、彼女が派手な花柄スカート以外は目立たない地味な女性であることを示している。スカートだけが浮いているのだ。また実際、彼女は自分を引き立たせ、男の視線を惹きつけるために派手な花柄スカートを愛用しているわけではない。男には無縁というか興味がなく、自分が心地よいから花柄スカートをはいている。こういった女性を描くのが小川さんはとても上手い。

小説は花柄さんの突然死から始まる。夜中に起こった胸部大動脈瘤破裂で一瞬で亡くなってしまったのだった。死は当人にとっても周囲の人間たちにとっても一大事である。もう取り返しがつかないからだ。しかし「死に顔には、一体自分に何が起こったのか不思議でたまらない、とでもいうような表情が浮かんでいた」とあるように、花柄さんにとって死は中断でしかない。他者にとって、社会にとってほとんど目立たなかった、だが力強い彼女の生は、プツンと途切れただけである。

同じようなことが何度か繰り返された。皇帝役の男優、王女の祖母役のベテラン女優・・・・・・。次々と俳優たちが出て来ては去ってゆくのに合わせ、少しずつ楽屋口の人々も姿を消してゆき、いつしか残っているのは花柄さん一人になっていた。(中略)

その時、楽屋口から一人の男性が出てきた。ファンを制止する関係者の姿も、迎えの車もなかった。(中略)

「遅くまで、待っていてくれてありがとう」

俳優は左手をのばしてきた。その時になってようやく花柄さんは、自分がプログラムを脇に抱えているのに気づいた。そこから先は、深く考える間もなく勝手に体が動いた。(中略)

プログラムとペンを受けとった俳優は、ことさら愛想を振りまくでもなく、むっつりしたふうでもなく、落ち着いた仕草でペンの蓋を取り、表紙の左下あたりにサインをした。

同

花柄さんの趣味は観劇だった。特別ひいきの劇団やジャンルはなく、演劇を見るのが無上に楽しいのだった。あるとき隣の客席の女性が貧血を起こしたのを助けた際に、花柄さんは劇場には楽屋口があることを知った。そこには俳優たちが出てくるのを待っているファンの人たちがひっそりと立っていた。いわゆる出待ちで贔屓の俳優にプレゼントを渡したりサインをねだったり、幸運ならいっしょに写真を撮りたいと願っている人たちだった。

花柄さんはプログラムを抱えて出待ちの人たちに加わるようになった。ただなんのツテもなく奥手な性格でもある。主演級の俳優たちがマネージャーらに守られて車に乗り込むのをただ見送った。スターたちが帰っても花柄さんは楽屋口に立ち尽くしていた。そこに端役の俳優が現れた。彼は花柄さんに「やあ、こんばんは」と気さくに声をかけ、「遅くまで、待っていてくれてありがとう」と言うとなんのためらいもなくプログラムにサインしてくれたのだった。花柄さんはさして有名でもない俳優がサインしてくれたプログラムを宝物のように持ち帰った。劇が終わるとプログラムを持って楽屋口に立つようになった。ついには劇は見ないでプログラムだけを入手して楽屋口にたたずむようになったのだった。

普通に考えれば地味なOLが華やかな舞台の世界にあこがれ、自分には手の届かないその世界に少しでも近づくために俳優たちのサインを求めて出待ちを始めたということになる。しかしそうではない。小川さんの小説ではそうはならない。出待ちは花柄さんが見出した純粋なパッションである。

「ねえ、よかったら、飲みに行かない?」(中略)

花柄さんは街の灯りに照らされた俳優の顔を上目遣いに見やり、それからプログラムに視線を外した。その日穿いていたのは、裾に一周、赤、ピンク、黄、赤、ピンク、黄・・・・・・とダリアの花が刺繍されているスカートだった。(中略)

「忘れるんだ」

視線に残る俳優の目つきを振り払うようにして、今度ははっきりした声で自分に言いきかせた。

「村人3/死者/その他、なんかこの世にいやしないんだ」

花柄さんは自動販売機の脇にあるごみ箱に、プログラムを捨てた。せっかくこれまで自分が大事に積み上げてきたベッドの下のあの空間を、こんなサインで汚すわけにはいかないのだった。プログラムはバサバサ耳障りな音をたてながら、ごみ箱の闇の中に落ちていった。

同

この短編のクライマックスは花柄さんがサインの入ったプログラムを捨てたシーンだろう。いつものように花柄さんは最後まで楽屋口に立ち「村人3/死者/その他」役の俳優にサインをもらった。ただ違っていたのは俳優の男が「ねえ、よかったら、飲みに行かない?」と誘ったことだった。その場から逃げ出した花柄さんはサインの入ったプログラムを捨ててしまったのだった。

理由はサインをしてくれた俳優が花柄さんを飲みに誘った、ナンパしてきたからである。華やかな舞台の世界に近づき少しでもそれを共有するためにナンパを喜ぶファンもいるだろう。しかし花柄さんは違う。舞台はあくまでも手に届かないところになければならない。手の届かないイデア(言うまでもなくアイドルの語源だ)でなければならない。そうでなければ花柄さんの純粋なパッションが汚される。

花柄さんがはいていたその日はいていたのは「裾に一周、赤、ピンク、黄、赤、ピンク、黄・・・・・・とダリアの花が刺繍されているスカート」だった。他者にはどんなに奇妙に写ろうとも花柄さんは心の中に彼女独自の煌びやかな世界を持っている。

こういったイデアは女性的なるものの最たるものだろう。それは根源的な生命力を宿している。他者には関わりなく自足している。それを押さえているから小川さんの小説は強い。

大篠夏彦

■ 小川洋子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■