「世に健康法はあまたあれど、これにまさるものなし!」真田寿福は物語の効用を説く。金にも名誉にも直結しないけれど、人々を健康にし、今と未来を生きる活力を生み出す物語の効用を説く。物語は人間存在にとって一番重要な営為であり、そこからまた無限に新たな物語が生まれてゆく。物語こそ人間存在にとって最も大切な宝物・・・。

「世に健康法はあまたあれど、これにまさるものなし!」真田寿福は物語の効用を説く。金にも名誉にも直結しないけれど、人々を健康にし、今と未来を生きる活力を生み出す物語の効用を説く。物語は人間存在にとって一番重要な営為であり、そこからまた無限に新たな物語が生まれてゆく。物語こそ人間存在にとって最も大切な宝物・・・。

希代のストーリーテラーであり〝物語思想家〟でもある遠藤徹による、かつてない物語る物語小説!

by 遠藤徹

『え、いったいどういうこと』

わたしは戸惑いました。わたしは自分を無意味な存在だと思い、完全に自己卑下していました。生きている意味なんてないと思うほどどん底にいたのです。そんなわたしにしてみれば、その言葉はまったく逆の世界を意味していた。あまりに遠かった。でも、それゆえにとても心魅かれるものがあったんです」

「で、読んでいただけたのですね」

「ええ、読み始めるともう夢中でした。最初の問いかけ、『ついさっき身近に起こったことを思ってみてください。そして、催話紡筋の呼吸法をしてみましょう。さあ、何が浮かび上がってきましたか?』から、すでに啓示でした。呼吸法を終えたわたしの脳裏に、ふいにこんな物語が浮かんだからです。

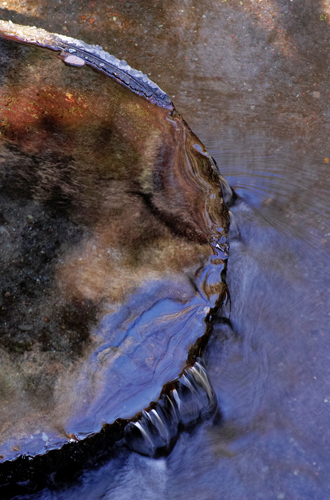

『大地が揺れる。そして、大地が割れる。深い裂け目から、地の底にいた無数の怪物達が這い上がってくる。鬼のような角を生やした者たち。トカゲのような姿をした者たち。ぬるぬるした粘液の塊のような者たち。見るもおぞましい無数の怪物達が、夜の街を徘徊し、出会った人間たちを次々と襲う。酔っぱらいたちが、仲むつまじい恋人たちが、子連れで食事に出ていたファミリーが、夜の街を徘徊する不良たちが、次々と襲われる。わたしはそれをどこか高いところから見ている。わたしは手を叩いて笑う。ははは、もっとやれ、もっとやれとはやし立てる。みんな食われてしまえ、みんな不幸になれ、みんな死んでしまえ』

そんな恐ろしい物語が自分の中から出てきたことにわたしは驚きました。でも、さらなる驚きは、わたしが物語を紡いだことそのものにありました。そんなことが出来るような人間だと思ったことはなかったし、そんな願望をいだいたこともなかったからです。そして、その物語をわたしは、あなたの本の空欄に書き込みました。書き込むとそれは、妄想ではなくひとつの物語となった。再読できるモノとなった。残酷で非道なものではあったけれども、産まれて初めてわたしは自分の物語を生み出したのです」

「たまっていた怒り、自分の内側に押し込めていた感情が、ほとばしった瞬間でしたね。ため込むばかりの深い井戸だったあなたが、それを吐き出し始めた瞬間だったのですね」

「ええ、そうなんです。わたしはもう無我夢中でした。あなたの本に取り込まれ、次々と自分の周りを見回し、自分史をたどり、そこから物語を生み出し続けました。あなたの本の空欄には、どんどん物語が書き込まれていきました。

最初は、残酷な物語、暗い物語、呪いの物語が続きました。でも、そう、ちょうど、あの本の半ば辺り、『赦したいと思う人を思い浮かべてみましょう。なかなか赦し難いけど、緩したいと思う人です。ここでは、宥他撫自の瞑想を行います。まずは自分を愛おしみましょう。想う存分自分を愛します。それから、その人をもう一度思い浮かべましょう。さあどんな物語がわき出てくるでしょうか?』という問でした。

瞑想するうちに、わたしはふいに、心が軽くなるのを感じました。軽くなっただけではありません。なんだか暖かくなったのです。

『「もし、すみません」

歩いていると、呼びかける声があった。見上げると、頭上にそびえる懺悔の木の巨大な花のひとつから、長い黒髪を垂らした女性が呼びかけていた。わたしは、その女性に見覚えがあるような気がしたが、誰だったのかは思い出せなかった。

「どうかなさいましたか?」

わたしは、その女性に問いかけた。

「いいえ、なんだか、わたしはあなたに見覚えがあるような気がしたものですから、ついお声をかけてしまったのです。あなたに懺悔をしなければならない、そんな気がしたのです」

「そうでしたか」

わたしは、女性の顔をもう一度見上げた。確かに見覚えはある。だけどもどうしても思い出せなかった。

「わたしもあなたに見覚えがあるような気がします。でも、思い出せません。だから、懺悔には及びませんよ」

「わたし、ほんとうにいけないことをたくさんしたんです」

その女性は涙を流した。懺悔の木に自らを捧げる人は、たいていがそうだ。抱えている悔恨の重みに耐えきれなくなった人たちが、懺悔の木の根元で祈りを捧げる。そうすると、いつの間にかその人は木に取り込まれて消える。そして、この木の養分である懺悔の言葉を木のなかでたっぷりと吐き出すうちに、木とひとつになる。やがて懺悔の木の美しい花の中心にその顔が現れる。やがてその顔は消え、後にはその人の生まれ変わりとして緑色の実が現れてくる。その果実は甘いが、食べるうちに食べる人の心の中に懺悔の気持ちを呼び起こす。かくして、この実を食べ、懺悔の気持ちが大きくなりすぎて耐えられなくなった人は、いずれこの木の根元を訪れることになる。そういう種類の木だった。

「もうだいじょうぶですよ。あなたは十分に懺悔をなさった。そうして、美しい花として開くことが出来たのだから、もういいのです」

「ありがとうございます。赦してくださるのですね」

「赦すだなんてとんでもない。あなたと話したことで、むしろわたしがなにかを赦されたそんな気にすらなっているのです」

「ああ、うれしい。最後にあなたとお話しできてよかった」

髪の毛の長い女性はにっこり笑った。その目からこぼれた涙が、わたしの頭に降りかかった。いや、避けようと思えば避けられた。でも、わたしはその涙を受け取りたかったんだと思う。そのしずくが髪に肩に落ちるにつれ、わたしは胸がすうっと澄み通っていくのを感じたから。

しばらく見つめていたけれど、もうその女性が目を開くことはなかった。もうじき花がしぼむのだろう。そして、彼女は消えていくのだ。それを思うと、今度はわたしの目から涙がこぼれた。ただ、彼女の唇にうっすらと浮かんだ微笑みが、わたしをほっとさせてくれるのだった』

こんな話でした。この物語を綴った後、わたしはがばりと起き上がり、髭を剃り、シャワーを浴び、着替えて街に出ました。完全に鬱から立ち直っていたんです」

「すばらしい。その時点で井戸は埋まった。受け身のあなたはいなくなったのですね。あとは、塔になるだけ。この地上に、なにかをもたらす存在となって、そびえ立っていくだけというわけですね」

「そうなんです。まずわたしは一度行ってみたいと思いながら入る勇気が無かった高級レストランに入り、自分が食べたいと思ったものを順にオーダーしました。最高級のワインも注文しました。それまでわたしは、できるだけ安いものを食べることばかり考えていました。あるいは、健康のためにこれはいいとか悪いとか、いろんな基準で自分を律していました。その日初めてわたしはわたしの欲望のままに食べそして呑んだ。何を食べたか、何を呑んだかということではなく、大事なのはそのことでした。なぜなら、わたしはすべてを自分で選び、自分で決めたからです。わたしはわたしの主人となったのです」

「すばらしい。再生記念日ですね。あなたは生まれ変わったわけだ」

「ええ。食事の後わたしは街を歩きました。昨日までと同じ街が、まったく違って見えました。気付けば、それまで一度も入ったことのない画材店にわたしは入っており、なんの心得もないのに自分が欲しいと思う画材を片端からそろえていました」

「なるほど、あなたは画家になったわけですね」

寿福の問いかけに、吉岡はうなずいた。

「ええ、心の赴くままわたしは筆を走らせました。何の訓練を受けたこともなく、何の基礎もなかったけれど、わたしは描いたのです。巨大な花の中で微笑みながら涙する黒髪の乙女の顔を。お世辞にもそれは『上手い』絵ではありませんでした。でも、そこには確かにわたしの心情が、わたしの強い思いが籠められていた。だからわたしは満足でした。誰に認められなくても、わたしは画家なのだと確信しました。

それからの日々は、物語を紡ぎ出してはそれを絵に描くということの繰り返しでした。そして、サラリーマン時代の貯金がそろそろ尽きようかというころ、わたしは一冊の絵本を完成し、コンテストに応募しました。なんらかのもくろみがあったというよりは、誰かにこれを見てもらいたい、そんな気持ちからでした」

「そうなんです。物語は共有を求めるんです。語られ、語り継がれることで物語は広がり、そして新たな物語の養分となるからです。あなたの衝動は肯定されるべきものですよ」

「ありがとうございます、先生」

髭面に作務衣姿の若者はここで満面の笑みになった。

「そうなんです。その絵本『なみだの花』はコンテストでグランプリを獲得し、国内で売れたばかりか数カ国語に翻訳されて海外にまで紹介されたのです。それをきっかけとして、わたしは矢継ぎ早に絵本を発表し、そのどれもが高い評価を受けました。やがて個展をきっかけとして画家としても評価されるようになり、いまのわたしがいるのです」

満場の拍手がわき起こった。

「吉岡さん、ありがとうございました。会場を満たす友愛の気配、物語る力こそがわたしたちを変え、わたしたちを新しく作り、新しい生を生きる力を与えてくれるということが、さらに力強く納得されたような気がします」

(第04回 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ 遠藤徹さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■