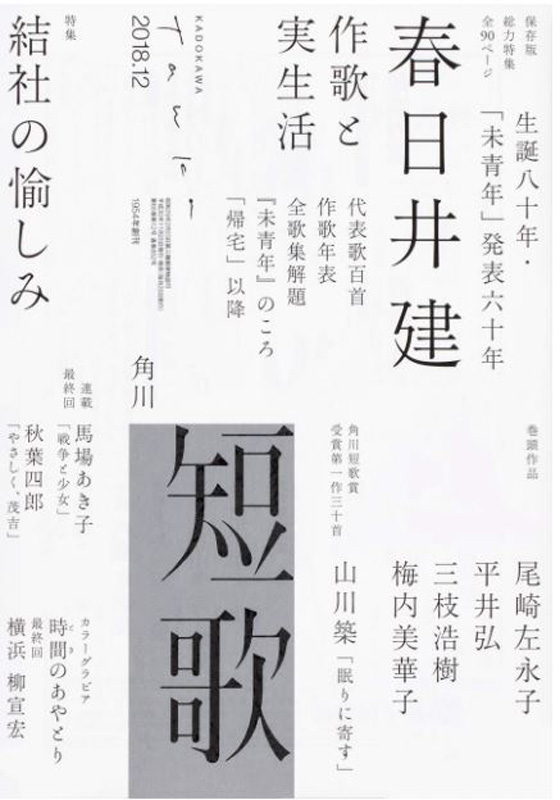

今号は「総力特集 生誕80年・「未青年」発表60年記念 春日井健 作歌と実生活」です。春日井健さんは言わずと知れた前衛俳句運動の旗手のお一人です。昭和十三年(一九三八年)生まれで平成十六年(二〇〇四年)に六十五歳でお亡くなりになりました。特集タイトルに「「未青年」発表60年記念」とあるようになんと言っても処女歌集『未青年』が歌壇内外で最もよく知られ読まれた歌人です。

大空の斬首ののちの静もりか没ちし日輪がのこすむらさき

空の美貌を怖れて泣きし幼児期より泡立つ声のしたたるわたし

唖蟬が砂にしびれて死ぬ夕べ告げ得ぬ愛にくちびる渇く

太陽が欲しくて父を怒らせし日よりむなしきものばかり恋う

童貞のするどき指に房もげば葡萄のみどりしたたるばかり

白球を追ふ少年がのめりこむつめたき空のはてに風鳴る

海鳴りのごとく愛すと書きしかばこころに描く怒濤は赤き

潮ぐもる夕べのしろき飛込台のぼりつめ男の死を愛しめり

火祭りの輪を抜けきたる青年は霊を吐きしか死顔もてり

男囚のはげしき胸に抱かれて鳩はしたたる泥汗を吸う

遙かなるわが祖は男巫ならむ瞋恚れば霏々として雪が降る

(春日井健 第一歌集『未成年』より)

どれも歌壇ではよく取り上げられる歌です。一度は読んだことがある歌ばかりなのではないでしょうか。「大空の斬首ののちの静もりか没ちし日輪がのこすむらさき」にあるようにそこに至るコンテキストがはっきりしない罪の意識が春日井短歌にはあります。また「太陽が欲しくて父を怒らせし日よりむなしきものばかり恋う」に表現されたように不可能に恋い焦がれる心情も表現されています。

特集では触れられていませんでしたがこれを実生活に探ってゆけば春日井さんがゲイだったということに行き当たるでしょうね。実際春日井さん以降に短歌では「むらさき」がゲイを暗示する色になったりしています。しかし彼がゲイだったとはっきりわかる歌はありません。短歌は「私」を詠む自我意識文学として続いてきたわけですが春日井さんには直截に自己を表現する歌は意外なほど少ないのです。「潮ぐもる夕べのしろき飛込台のぼりつめ男の死を愛しめり」にしても春日井さんの実生活を知って初めてゲイ短歌の解釈ができるのであってそれとは別に至高の観念を追い求めて断崖から飛び込む男を詠んだ歌という解釈も可能です。

定型詩はなほかかる機能を以て現代に生きてゐる。それはかういふ少年の「表現の絶望」と結びつくことをも証明したわけで、ここに形式といふものの現代に生きてゐる意味があり、形式はおのづから普遍性を与へるけれど、それは結果としての問題で、形式を採択する側からいへば、そんな結果は問題でなく、彼はただ、「絶望の容器」を探しているだけなのだ。

(三島由紀夫「春日井健氏の歌」)

『未青年』に収録された短歌は当時のスター小説家であった三島由紀夫が激賞したことで有名になりました。三島さんは春日井は少年であり少年らしい「表現の絶望」を抱えているがそれには「絶望の容器」が必要なのだと書いています。また春日井が見出した「絶望の容器」はすぐに短歌文学で「普遍性」を持った表現になるだろうけれど春日井自身は「「絶望の容器」を探しているだけ」であり短歌文学に資するつもりはないんだとも論じています。

少なくとも『未青年』時代の春日井に対しては正確な読解です。『未青年』時代の春日井は――その鋭い感性に裏付けられた背伸びした表現も含めて――あまり短歌について深く考えていません。また春日井の絶望は自殺とは無縁です。彼は歌を詠み続けるのです。

三島さんは「現代はいろんな点で新古今集の時代に似てをり、われわれは一人の若い定家を持つたのである」とも春日井を評しています。論旨が変わっていますね。春日井が「若い定家」だというのは言いにくいですが現在から振り返れば明らかな過大評価です。しかし三島が現代――すなわち一九六〇年代――が「新古今集の時代に似てをり」それならこの時代から「一人の若い定家」が現れるはずだと考えた理由なら理解できる人は多いと思います。

春日井さんが塚本邦雄と岡井隆と寺山修司とともにその名も「極」という同人歌誌を刊行したのはよく知られています。この四人が前衛短歌運動のスターでした。塚本さんは古典的教養に裏付けられた斬新な歌を詠みました。岡井さんは社会性批判を含む歌を詠み寺山は短歌を表現の一部として捉えたマルチジャンル作歌でした。そして春日井はほとんど脆いとも言える繊細な美学を短歌で表現したのです。

一九六〇年代に前衛短歌運動が起こり歌壇でスターが生まれたのは時代の必然でした。戦後の復興が軌道に乗り高度経済成長に向かう時代です。悲惨な戦争は終わり明るい未来が待っているという楽天的な雰囲気が社会全体に満ちていました。短歌に限らず俳句や自由詩や小説や演劇や舞踏でも様々な新たな試みが次々に生み出されました。もちろん六〇年と七〇年の安保闘争に代表される社会運動は盛んでした。しかし若者たちには権力に反旗を翻すという自由が保障されていた。既存の権力を自分たちの手で変える可能性だって夢見ることができました。相変わらず権力による弾圧はありましたが根本的な自由意志は保証された時代だったのです。

一九六〇年代は文化の沸騰時代でした。二〇世紀半ばから後半までの世界の先進文化は圧倒的に欧米が担っていました。日本では戦前に既に様々な欧米先進文化が移入されていましたが太平洋戦争の勃発で中途半端なまま終わりました。戦後になりそれが一気に本格流入したのです。戦後の七〇年代くらいまでが欧米翻訳文学が最もよく読まれた時代です。

日本文学で最も欧米前衛文学の影響を受けたのは自由詩ですが自由詩をアンテナ文学としてその影響は短歌や俳句や小説にも及びました。使用するボキャブラリの量と範囲が飛躍的に増大したのみならず様々な観念が日本文学を彩りました。世界を統御する思想的核といったものは元々は日本文学とは無縁でしたがどの文学ジャンルにおいてもそれを追い求める指向が強まったのです。もちろんその逆に日本文学の基層に回帰してキリスト教的な極点など存在せずただひたすら平面的な世界が続いているというポスト・モダン的な作風も生まれました。また従来の文学に対するアンチテーゼも措定しやすい時代でもありました。

明治維新以降に欧米の自我意識文学を積極的に取り入れたのは短歌であり与謝野鉄幹「明星」派を始め様々な歌が作られていました。それらは江戸期までの短歌の停滞を吹き飛ばすような斬新な歌でした。前衛短歌の時代には短歌界の巨頭斎藤茂吉は死去していましたが窪田空穂ら明治期からの長老歌人たちは健在でした。自我意識表現であれ写生であれ若く意欲的な歌人たちは明治期の遺産とも呼べる短歌のアンチテーゼとしての歌を作りやすかったのです。

うれしい悲しいの自我意識を直截に詠むのではなく現代を反映した新たなボキャブラリを使いしかも社会全体の時代意識を反映した歌を詠むのが前衛短歌の特徴だったと言えます。では前衛短歌は決定的に新しい短歌だったのでしょうか。春日井に限らず「若い定家」が出現した時代だったのでしょうか。

そうでもありそうでもなかったというのが歴史的な評価ではないかと思います。前衛短歌の時代から約半世紀が経とうとしています。岡井隆さんは今も精力的に活動中ですから言葉を濁すしかないわけですが前衛短歌の遺産は長い長い短歌史の中に溶解し始めているというのが現代の評価だと思います。

冷涼と来たりて冷涼と去にしもの妄執の影ぞその後のわれは

月の光受けてきらめきゐたりけり可視なる精神のごとき粗塩

誰も彼も泳ぎ去りにき性差を知らず波間にわがただよふに

襟元をすこしくづれり風入りておもふは汝かならず奪ふ

白波が奔馬のごとく駈けくるをわれに馭すべき力生まれよ

今に今を重ぬるほかの生を知らず今わが視野の潮しろがね。

動かざる雲なりながら変わりゆけ黄金はいつか色失ひて

天安門騒がしからぬ朝を歩む過ぎし六月忘るるなけむ

汀には死面が浮きてゐたりけり手に取りてかぶらむとして失ひき

白すことなけれど天へ向けて咲く花大いなる悲哀を湛ふ

(春日井健 第六歌集『友の書』より)

これもよく知られたことですが春日井は昭和四十五年(一九七〇年)に全歌集を刊行していったん歌人としての活動を停止します。もちろん断続的に歌を詠み歌集も刊行していますがラジオドラマや劇団運営などマルチな活動をしていったのです。寺山修司の活動に刺激を受けたのでしょうね。歌壇に復帰するのは父親の死去にともない中部短歌会の歌誌「短歌」の編集発行人を引き受けたあたりからでしょうか。

ただ春日井は昭和五十九年(一九八四年)に第四歌集『青葦』を刊行してから十年以上歌集を出していません。平成十一年(一九九九年)に第七歌集『白雨』と第六歌集『友の書』が出ます。翌十二年(二〇〇〇年)には第五歌集『水の蔵』が刊行されました。シーケンシャルではない歌集の出し方は過去の一定期間に書いた短歌をこの時期になってからブロックごとにまとめていったからです。だから第七歌集が最初に出て第五歌集が最後に刊行されたわけです。おおむね二〇〇〇年が春日井の本格的な歌壇再活動期と言えるかもしれません。

後期春日井短歌を代表するのは第七歌集『白雨』からだと言うのが定説のようになっていますが第六歌集『友の書』が意外に重要な位置を占めていると思います。「冷涼と来たりて冷涼と去(い)にしもの妄執の影ぞその後のわれは」とあるように春日井はようやく諦念を抱え始めています。「天安門騒がしからぬ朝を歩む過ぎし六月忘るるなけむ」のような社会(世界)的事件を扱った歌もありますがかつてのように社会と切り結ぶような迫力はもはやありません。二〇〇〇年紀以降の春日井は「白すことなけれど天へ向けて咲く花大いなる悲哀を湛ふ」の世界を生きていったように思います。

宦官の舌をよろこばせし茶葉の秋の雫のやうな滴々

天秤のかしぐか天を見てゐしにさらさらと銀河の水こぼれたり

一瞬の燦にかなはずそののちの彼が得しやも知れぬ長き生

前世未来見ることなからぬわれなれば今をとことはとする言葉あれ

昼かげろふゆらゆら揺るる日向にて今年も会はむ咲へる花に

(春日井健 第九歌集『朝の水』より)

第九歌集『朝の水』が春日井最後の歌集になりました。前衛と呼ばれる表現はその後の作家の歩みを強く縛り規定します。六〇年代の前衛歌人は多かれ少なかれ言語派でありその修辞によって時代的な独自性を表現しました。何らかの形で過去の短歌遺産と決別した前衛歌人として出発した以上それを捨て去ることはできないのです。

春日井の短歌は最後までダンディで繊細でした。春日井短歌の世界は崩れそうで崩れなかったと言っていいと思います。しかしその世界は独自の美学に貫かれた苦しいものでもあったと思います。短歌が伝統文学である限り「これだ」と思った新しい前衛的な表現は短歌文学の残酷で厳しい反撃に遭うということです。そこまで含めて春日井さんの短歌遺産でしょうね。

高嶋秋穂

■ 春日井健の本 ■

■ 金魚屋の本 ■