『横浜美術館開館30周年記念 生誕150年・没後80年記念 原三渓の美術 伝説の大コレクション』展

於・横浜美術館

会期=2019/07/13~09/01

入館料=1600円(一般)

カタログ=3024円

横浜の本牧に三渓園というお庭がある。この三渓園を作ったのが、今回の展覧会の主役である原三渓さんである。三渓は雅号で本名は富太郎。慶應四年(一八六八年)に美濃国厚見郡佐波村(現・岐阜県岐阜市柳津町下佐波)で、代々庄屋を務める青木家の長男として生まれた。慶應四年は明治元年ですね。明治とともにこの世に生をうけることになった人である。

岐阜市は今では名古屋のベッドタウン化しているが、江戸時代には尾張徳川の名古屋、古都京都、商都大坂に繋がる交通の要所として栄えていた。三渓の実家青木家も裕福で、母方の祖父に南画家の高橋杏村がいる。

幕末明治初期の裕福な家の子として、三渓は幼い頃から漢籍を学んだ。杏村の長男鎌吉に絵や漢詩の手ほどきを受け、父青木久兵衛から薄茶も習っている。明治十八年(一八八五年)十八歳(数え年)の時に上京し東京専門学校(現・早稲田大学)に入学した。早稲田慶應は今では超有名難関大学だが、明治時代には商人の子弟が実学を学ぶための学校だった。

上京して三渓の人生は変わり始めた。都会に染まって遊んでばかりいて、結局退校となった。これではいかんと思い、長男だが父親に請うて岐阜青木家の家督を弟に譲り、当時の清国(中国)に渡って日清貿易に従事する決意を固めた。ちょうどその頃、跡見学園を創設した跡見花蹊女史と知り合い、横浜の生糸貿易商・原善三郎の孫娘・やすと結婚して原家に養子に入るよう勧められた。三渓は明治二十四年(一八九一年)二十四歳でやすと結婚し、翌年原家に入籍して原三渓(富太郎)となった。

これら上京してから原家に養子に入るまでのいきさつは、三渓自筆の『悲鳴』という手稿にまとめられている。おおむね事実だろうが、ちょこちょこ脚色があるようだ。当時は家長制だから、長男が家督を放棄するのはよほどのことである。遊んでいたとは言っても父親から廃嫡されるほどではなかった。東京専門学校も卒業していたという証言がある。そもそも学校を卒業してから進路を決めるまでに七年もかからないわけで、ズルズル東京滞在を引き延ばしていたのだろう。

話し合いで弟に家督を譲ったところをみると、三渓は岐阜で庄屋の息子として生きるより東京で活躍することを強く望んだのだと推測される。また当時の結婚は見合いであり、家と家の結び付きを強める役割も担っていた。社会的にも経済的にも同じくらいの家格でなければ見合いは成立しなかったわけで、三渓が実家から勘当されていたら跡見女史が見合いを取り持つはずがない。三渓の若き日の回想には、我が儘を許してくれた岐阜の父と弟への配慮があるだろう。

三渓の義父となった原善三郎は武蔵国(現・埼玉県)の豪農の長男で、若い頃から生糸の生産と仲買を行っていた。安政六年(一八五九年)に横浜が開港するとすぐさま貿易に商機を見出して、文久二年(一八六二年)には横浜に生糸売込問屋亀屋を開業した。亀屋は大店となり、三渓が養子に入る頃には横浜の生糸貿易の多くを担っていた。三渓は善三郎の眼鏡にかなう男だったのである。実際三渓は商人としてメキメキとその頭角を現した。

原家に入ったころに三渓が書いた『潜思録』という手稿がある。そこに三渓は「凡そ世の中には創業と守成の二つの時代あり」と書いている。義父善三郎は創業者だが、自分はそれを受け継ぎ発展させる守成者だという自覚と見通しを持っていたわけだ。頭も勘もいい人だった。

明治三十一年(一八八九年)に善三郎が亡くなると、三渓は三十三年(一九〇〇年)に原商店を原合名会社に近代化した。生糸問屋のほか輸出業も開始してモスクワ、リヨン、ニューヨークに支店を設けた。三十五年(一九〇二年)には三井家から富岡、名古屋、大嶹、四日市の製糸所を譲り受けて製糸業にも乗り出した。事業を拡大して明治を代表する大実業家の一人になったのだった。

現代では貧富の格差が問題になっているが、明治維新から太平洋戦争敗戦までの戦前の格差は尋常ではなかった。政商という言葉があったことからもわかるように、政治家と商人は癒着していた。ほんの一握りの政治家と商人が社会の富を独占するシステムが出来上がっていたのである。

それは明治維新以降に先進欧米諸国に追いつけ追い越せと努力し、いわゆる一等国になろうと無理な近代化を進めた日本が抱えた大きな歪みだった。それが太平洋戦争という形で暴発した。これについて考え始めると社会学的な話をえんえん書くことになるのでやめておくが、戦前の政治家や商人たちには豪邸を構え美術品を蒐集する者が多かった。原三渓もそういった一人である。

ただ三渓さんは単なる美術品コレクターではなかった。義父善三郎は横浜の野毛山に本宅を構えて広大な日本庭園を持っていた。建物は関東大震災で倒壊してしまったが、善三郎の日本庭園は野毛山公園となって今も受け継がれている。善三郎はまた本牧に土地を買って明治二十年頃に別荘松風閣を建てた。本牧から磯子のあたりは明治時代頃までは手近な別荘地だったのである。この本牧の別荘地が三渓園になった。横浜が誇る野毛山公園と三渓園は元々は原家のものだったのである。

美術品の蒐集にお金がかかるのは言うまでもない。しかしそれよりもさらに莫大な費用がかかるのが建物や庭である。三渓は明治三十五年(一九〇二年)に旧天瑞寺寿塔覆堂を入手して京都大徳寺から横浜に移築させた。豊臣秀吉が母親の長寿を祝って建てたといわれる古建築である。この旧天瑞寺寿塔覆堂を手始めに、三渓は次々に古建築を三渓園に移築させた。現在三渓園には国の重要文化財建築物十件十二棟、横浜市指定有形文化財建造物三棟がある。

また三渓は、明治三十九年(一九〇六年)に早くも三渓園外苑を一般市民に無料開放している。空き地ではなく市民が誰でも自由に使える公園ができたのは明治維新以降だが、三渓は三渓園を日本的な公園にしようとしていた。戦後の財閥解体でかなわなかったが美術品を収蔵した美術館の建造も計画していた。

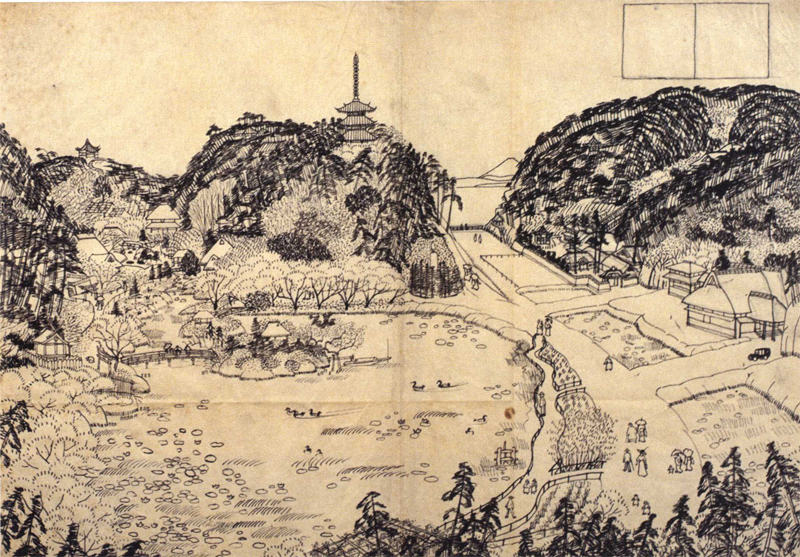

牛田雞村『三渓園全図』

紙、インク、鉛筆 一面 縦二八×横四〇センチ 大正十一年(一九二二年)頃 三渓園蔵

明治の実業家で美術蒐集家と言えば、すぐに思い浮かぶのが益田鈍翁(孝)である。三井財閥の大番頭として政財界に重きをなした。三渓より二十歳年上の嘉永元年(一八四八年)生まれで、こちらは若い頃は丁髷を結っていた人である。もうだいぶ前になるが平成十年(一九九八年)に五島美術館で益田鈍翁展が開催され僕も見たが、そのコレクションは尋常ではない質の高さだった。

鈍翁は大茶人として知られる。しかし茶碗類のコレクターというわけではない。コレクションの中核は書画と仏教美術であり、それらを茶席でも使っただけのことだ。茶碗などの陶器の美術的価値を貶めるわけではないが、鈍翁展を見た時、はっきりと陶器類は〝道具〟なんだなと思った。三渓も茶人として知られるがコレクションの中心は書画と仏教美術である。

『孔雀明王像』

絹本着色 一幅 縦一四七・九×横九八・九センチ 三渓園蔵 平安時代後期(十二世紀) 東京国立博物館蔵 国宝

三渓旧蔵品で最も有名なのが国宝『孔雀明王像』である。三渓は明治二十六年(一八九三年)頃から書画骨董を買い始めたが、三十六年(一九〇三年)に、大蔵大臣を務めたことで知られる井上馨から『孔雀明王像』を一万三千円で購入したことで数寄者たちの間でその名を知られるようになった。当時としては破格の高値だったが今のレートだと二千五百万円くらいか。古美術の値段がまだまだ安かったことがわかる。今ならオークションの初値が一億だろう。日本国内なら三億くらいで止まりそうだが、海外オークションに出たらいくらで落札されるかわからない。

『孔雀明王像』はその保存状態の良さから言って、あまり拡げられることのない秘仏として守り受け継がれて来た仏画である。東京国立博物館の説明には高野山某寺伝来とある。『孔雀経(仏母大孔雀明王経)』を日本で最初に修したのは空海だが、それ以来、ほんの一握りの貴人が病気治癒や安産などの加持祈祷を受ける際に、僧侶が仏画の『孔雀明王像』を掛けて『孔雀経』を修するようになった(No.084 『特別展 仁和寺と御室派のみほとけ-天平と真言密教の名宝-』展参照)。『孔雀経』は秘法だったのである。井上馨は質の良い仏教美術のコレクターだったようで、鈍翁も井上から『十一面観音像』(仏画、国宝)を購入している。

美術品は人間精神の美しさ、複雑さが物の形になった人類の宝物である。しかしわたしたちが美術館などで見る共有財産の美術品が、最初から高い値段で取引されていたわけではない。誰かがある美術品の価値を見出してかなりのお金を出して買い求め、その額に驚いた人がまじまじと美術品を見つめ、「ああ、なるほど」と納得してさらに美的価値(すなわち金銭的価値)が高まっていくのである。

もちろん明治の政商の社会的な役割は慎重に検討する必要がある。政治家と同様に一筋縄ではいかず、暗い側面もある。しかしわたしたちが美術の世界で鈍翁や三渓の名前を尊敬を込めて語るのは、彼らが近代日本で日本美術の価値を高めた最初の人々だからである。

コレクターの目筋の善し悪し(真贋を含むセンスのいい悪い)は集めた美術品を見れば手に取るようにわかる。人間がニセモノなら贋作が集まる。大変な目利きでなければ鈍翁や三渓のようなコレクションにはならない。

浦上玉堂『積翠鐘声図』

紙本墨画 一幅 縦一三九・七×横四七センチ 江戸時代後期(十九世紀初頭)

源実朝『日課観音』

紙本着色 一幅 縦二四・八×横一五センチ 鎌倉時代(十三世紀)

祖父高橋杏村が南画家だった影響だろう、三渓はかなりの数の水墨画を蒐集していた。雪舟『四季山水図』、雪村代表作の『琴高・群仙図』『龍虎図』など名品に事欠かない。浦上玉堂『積翠鐘声図』と源実朝『日課観音』は、三渓旧蔵水墨画の中で僕が特に好きな作品である。両方とも所蔵先が書いてないのでコレクターか大店の骨董商の所蔵だろう。かすかだが、まだ買える可能性があるわけで夢がある。

浦上玉堂は小藩の備中鴨方藩士だったが五十歳の時に脱藩して、以後、水墨画を描く悠々自適の生活を送った。相当な変わり者で剣呑な性格の人だったことは、作品を見れば一目瞭然である。玉堂全盛期の作風は『積翠鐘声図』のような構図になる。山がどんどん盛り上がっていって画面の頂上にくっつきそうになるのだ。それが玉堂の精神的高みを表している。技術的に上手いか下手かと言えば、決して上手いとは言えない。むしろ下手だろう。しかし幕末以降、日本人は玉堂作品を高く評価してきた。玉堂作品の評価の高さは、日本の水墨画のレベルの高さとその受容者の感覚の鋭さを端的に表している。

源実朝は言うまでもなく鎌倉幕府三代将軍で、兄頼家の子の公暁に二十八歳の若さで暗殺された。政治家としてより『金槐和歌集』の歌人として知られる。正岡子規は『歌よみに与ふる書』で「近来和歌は一向に振ひ不申候。正直に申し候へば万葉集以来実朝以来一向に振ひ不申候」と書いたが、実朝は『古今和歌集』時代の掉尾を飾る歌人である。実朝以降、和歌(短歌)は長い長い低迷期に入った。

実朝作『日課観音』は無落款だが、三渓が識語で「鎌倉寿福寺什物に同種の観音像数葉あり」と書いている。三渓の時代には寿福寺(開基・北条政子、開山・栄西)に同様の観音像が何点かあったようだ。その名の通り、実朝は日課として毎日観音像を描き、それを寺におさめていたらしい。若くして亡くなったので実朝直筆の書画はとても貴重だ。三渓はまた、画家としては素人の政治家や文人の絵を集め画集『余技』にまとめた。剣豪・宮本武蔵の代表作も何点か所有していた。

尾形光琳『紅葉流水図(竜田川図)』

紙本着色 一幅 縦二四・四×横二四・三センチ 江戸時代前期(十八世紀) 五島美術館蔵

色絵の古美術の名品にも事欠かない。久隅守景『賀茂競争馬図』、今は堺市博物館蔵になっている『南蛮屏風』、円山応挙の優品などが三渓旧蔵品に含まれる。ただ三渓の趣味はちょっと渋めだった。鈍翁のようにど派手な蒐集品は少なく、おとなしめだがよく見るとピリッと優れた作品が多い。三渓は尾形光琳作『伊勢物語図 武蔵野・河内越』(現・MOA美術館蔵)も所蔵していたが、彼の目の良さは小品の『紅葉流水図』の方がよくわかる。

『紅葉流水図(竜田川図)』は言うまでもなく在原業平の和歌「千早ふる神代もきかず龍田川からくれなゐに水くくるとは」を画にしたものである。元は団扇の画だが今は軸に仕立て直されている。光琳画集では必ずと言っていいほど掲載される作品だが、なんとなくバランスが悪い。ヘタウマのような雰囲気もある。しかしこの作品はいつまでも目に残る。名品なのだ。光琳は技巧的に最高を極めた絵師だがそれを突き抜けた。最上の光琳作は、うまいを通り超した崩れが見えるほどの作品にある。『紅葉流水図(竜田川図)』はそういった作品の一つである。

もちろん美術品のコレクションは出たとこ勝負である。お金があっても目が利いても、優れた美術品が市場に出なければ優品は集まらない。三渓は経済的にも時期的にも古美術を集めやすい時代に生きた人だが、なにがなんでも一級品の美術を集めようとした気配はない。今になれば超一流品も数多く含まれているが、自分の好みに沿って美術品を集めていた。

今回の展覧会で展示された作品は三渓旧蔵品の一部である。同時代の古美術商の回想などを読むと、三渓は初めて見る細々とした美術品にも強い興味を持っていた。三渓が自分でも書を書き画を描く文人であったことが影響しているだろう。

今村紫紅『近江八景』

紙本着色 八幅対 各縦一六五×横五六・九センチ 大正元年(一九一二年) 東京国立博物館蔵 重要文化財

三渓が同時代の美術コレクターと最も違う点は、パトロンとなって多くの画家たちを支援したことにある。岡倉天心と交流があり、日本美術院の横山大観や下村観山、菱田春草らの作品を買い上げ支援した。若い画家では虹児会や赤曜会の画家たちを支援し、画を買うだけでなく取材旅行の費用なども援助した。虹児会と赤曜会の中心は今村紫紅だった。紫紅は三渓の援助でインドに写生旅行に出かけている。三渓より十三歳年下で、大正五年(一九一六年)に三十六歳で夭折してしまった画家である。

作品を見るとおとなしい画家に見えるが、紫紅は血気盛んな人だった。技法面でも思想面でも新しい日本画を探求し、同時代の画家たちをリードした。フランス印象派に倣って東京目黒の屋外で開催した赤曜会展では、メンバー全員が「悪」というバッジをつけた集合写真が残っている。今も昔も変わらない若い美術家の悪ノリである。

三渓は第六回文展で二等賞を受賞した紫紅の大作『近江八景』を所有していた。今では紫紅代表作で重要文化財に指定されている。三渓は生意気なところのある紫紅を愛したようだ。紫紅が夭折した後に、三渓園の池の中島に顕彰碑を建てる計画もあったのだという。

紫紅を慕い、一時期はアトリエまで近くに構えた速水御舟も三渓は支援した。現・東京国立博物館蔵で、大作で力作なのだがいつ見ても気味の悪い御舟問題作、『京の舞妓』を買い上げたのは三渓である。長男善一郎の勧めで購入したらしいが、こういった作品を買うのは勇気がいる。とにかく三渓は問題作『京の舞妓』を買った。三渓は御舟の結婚媒酌人となり長女の名付け親にもなっているので、一作一作の出来不出来ではなく、御舟の人柄全体を理解していたのだろう。

原三渓『白蓮』

絹本着色 一幅 各縦一三〇・五×横四一・三センチ 大正時代後半(一九二〇年代前半)

三渓さんは白蓮を好んで描いた。薄緑の葉に白い花弁、黄色い花蕊を持つ淡い琳派風の画である。辣腕の生糸商で政商だったが、少なくとも芸術に関しては強い我を表現する人ではなかった。芸術の世界に心の安らぎを求めていたのだろう。

鈍翁展もそうだったが、三渓展も美術オールスター展を見ているような感じである。見る人それぞれがお気に入りの素晴らしい美術品を楽しめばいい。それに加えて三渓の場合、コレクションは展示された美術品だけではない。三渓最高の美術品は三渓園である。なかなか難しいが、一晩三渓園のお屋敷に泊まれば三渓さんの気持ちが少しは理解できるかもしれない。朝夕は素晴らしいでしょうね。

明治維新が日本史における最大規模の変革だったのは言うまでもない。有史以来中国を文化規範にしていた日本人は、明治維新を境にいきなり欧米に文化規範を大転換した。政府が強く抑止したにも関わらず、明治初期に廃仏毀釈の暴挙が起こったのは幕末尊皇攘夷思想の盛り上がりだけが原因ではない。日本文化の否定が背景にあった。その一方で欧米に対抗する国粋主義が勃興し、明治三十年代にはそれがはっきりと社会に表れてくる。欧米通だったにも関わらず岡倉天心は日本美術偏重の姿勢を掲げ、美校を追われることになった。廃仏毀釈の悪夢から醒め、日本の古美術の価格が急騰し始めたのも明治三十年代である。

わたしたちが鈍翁や三渓の名前をはっきり記憶しているのは、多くの人が日本文化や日本美術に懐疑的な目を向けていた欧化主義の明治前期において、彼らが日本美術を買い支え庇護した大コレクターだったからである。そうでなければ数多くの政治家や実業家の一人として埋もれてしまっただろう。鈍翁や三渓より一回り若い松永耳庵や畠山即翁、根津嘉一郎、五島慶太の時代になると、美術品蒐集はより投機的になり文化的ダイナミズムを失ってしまう。

鈍翁や三渓の場合、その交友や活動自体が同時代の文化的証言である。茶の湯が生まれた桃山時代を除けば、明治時代ほど茶道がその本来の姿を取り戻した時代はない。政商で茶人だった人々は戦国武将と同じように茶室を密談と交流の場とした。茶席でどんな道具が飾られ取り合わされているのかで、亭主の心情が理解できる知的コミュニティが存在したのも、桃山と明治時代しかない。趣味の芸事ではなく実用の場として茶室があった。

またフェノロサ、ビゲロー、モース、フリーアなど、アメリカを中心とした日本美術コレクターが活躍したのも明治時代である。美校を追われた岡倉天心はボストン美術館のキューレターとなり英語で『茶の本』を書いた。山中商会などの美術商を介していたが、天心を通して日本美術の優品がアメリカやヨーロッパに流出した。なぜアメリカ人コレクターだったのかも興味深い問題だ。蜷川式胤や柏木貨一郎といった政治的文人が活躍、というより暗躍した時代でもある。

どんな芸術ジャンル、時代状況でも全盛期と呼ばれる期間は意外に短い。せいぜい三、四十年ほどである。そしてどの時代でも、新しく何かを始めた人が後の時代を規定することになる。将来に対する明確なヴィジョンと勇気を持っていなければ新しく何事かを始めることはできないからである。鈍翁や三渓のコレクションを見てその生涯を精査してゆけば、正史には表れない明治の精神がわかってくる。

鶴山裕司

(2019/07/27)

■ 原三渓関連の本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■