一.片桐麻美

当たり前すぎて忘れそうになるが、呑み屋は我々にとっては憩いの場、スイッチをOFFにできる空間でありつつ、店の人間にとっては仕事場、スイッチをONにするスペース。つまり多くの場合我々は、仕事中の人間を眺めながら、または話しながら、時には一杯付き合ってもらいながら呑んでいる。往々にして仕事中は気が張っているので、働くその姿は男女問わず凛々しく見えてくる。

残念ながら昨年閉めてしまったが、都立家政のもつ焼き「弐ノ十」の店主は女性だった。多分、珍しい。今や西東京を代表する焼きとん屋、野方「A」で修行した彼女が焼く串は本当に旨かった。丁寧、繊細。女性だからという先入観のせいでないことは、焼き方を見ていれば分かる。部位ごとに「塩」「たれ」「みそ」「スパイシー」等、オススメの味付けも記されていたし、皿も一本につき一皿。本当に丁寧、繊細。こう書くと少々しんみりした店のようだが然に非ず。サバサバ、チャキチャキの凛々しい接客で店内はいつも賑わっていた。また素敵なお店を始める日が来ると信じつつ。

バンドが活動休止をした時には、僅かばかりの希望が持てる。メンバーの誰かが新しい音楽を奏でる可能性があるから。それに比べソロミュージシャンの活動休止は残酷だ。他の仕事に就くのか、音楽に飽きたのか、魔法が使えなくなったのかは分からないが、もう何も聴こえてはこない。残された作品に耳を傾けるしかないのだから。

シンガーソングライター・片桐麻美の最後のアルバム『northern songs』(‘96)から、もう二十年以上経ってしまった。まあ、長い。繊細な言葉を凛々しく歌う彼女の楽曲は、群れから離れて孤立していた。でも感じるのは寂しさではなく、孤立「できる」強さの方。また素敵な音楽を奏で始める日が来ると信じつつ。

【わたしのうた / 片桐麻美】

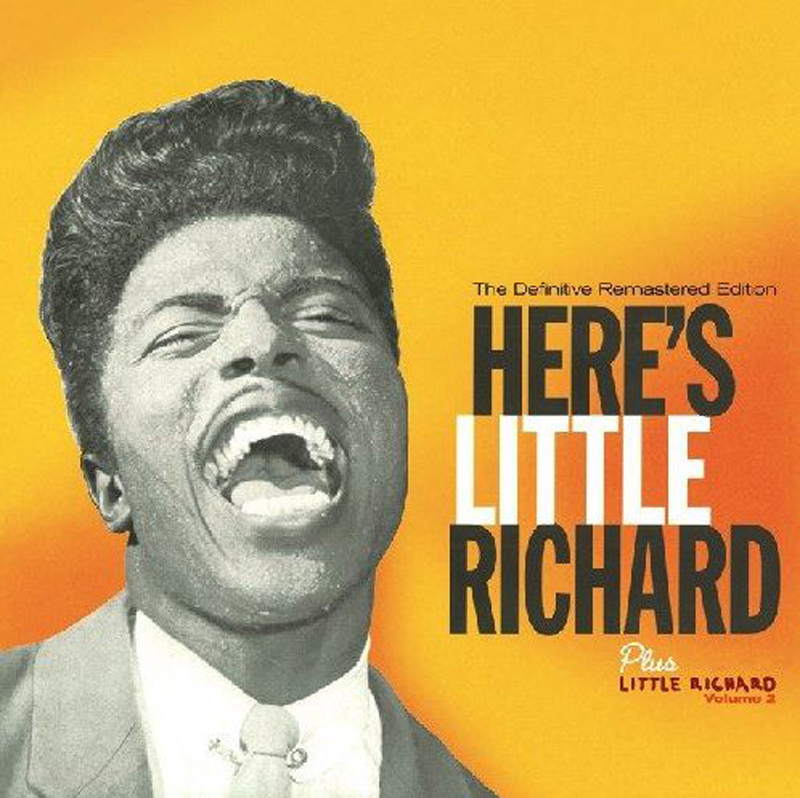

二.リトル・リチャード

ごく稀に勝手に活動休止/引退かなと思い込んでいた、という失礼なパターンもアリ。ロックンロールの創始者の一人、リトル・リチャードがそうだった。てっきり50年代後半から数年、いっても60年代半ばまでのキャリアだと勘違い。この大間違いに気付くのは映画『バンクジャック』(‘71)のサントラを聴いていた時。一曲だけ彼が歌っていた。あの野蛮でセクシーな歌声/シャウトも健在。これも何かの縁だろうとそれ以降色々聴いてみた。これがどれもいい。多少、楽曲が弱くてもあの歌声/シャウトで何とかなってしまう。

彼を、いや、ロックンロールを語る上で欠かせないのは、やはり「Tutti Frutti」(‘55)。イントロで叫ぶ「A wop bop a loo bop a lop bam boom!」はドラムのパターン。ただの擬音のはずなのに、彼が叫んだ瞬間、とても大事な意味を持つ。正に一撃必殺。

都内・下町の呑み屋の定番ドリンクといえば、焼酎ハイボール。甲類焼酎+ソーダ+独自のエキス。店によって味も違う。個人的に一番好みなのは、綾瀬の居酒屋「E」の自家製ハイボール\300。コの字カウンターに豊富な肴、テレビを見ながら「ボールお代わりねえ」と常連さん。雰囲気最高。

此方の若い御主人はお子様の世話をしたり調理をしたりと大忙し。キリッと凛々しい接客がとても心地いい。

一度酔客二人が喫煙者を揶揄する発言をした時、「別に喫煙は犯罪じゃないからね」と窘めていた。信頼できるのはこういうお店。ちなみに分煙。

【Tutti Frutti / Little Richard】

三.ジョアン・ジルベルト

飲食店、特に呑み屋における一撃必殺は、決して強い酒のことではない。店主の毅然とした態度を指す。もちろん発動しないに越したことはないけれど。

沼袋にある創業五十余年の老舗、ストレートな名前のもつ焼き屋「H」。十数種の串と絞り込まれた一品モノのバランスが見事。コの字ならぬニの字カウンターで此方の御主人に注文をする際、私は未だに緊張してしまう。別に強面でも無愛想でも威圧的でもない。とても男前。ロマンスグレーにジーンズ姿で串を焼く姿は、誇張ナシで映画のワンシーンのよう。本当、格好いい。物腰も柔らかく、常連客と和やかに話もするし、店を出る時には丁寧に頭を下げて頂ける。それを知っていても毎回緊張するのは、きっと御主人の佇まいが凛々しいから。

一度だけ一撃必殺が発動した瞬間を見た。中年男性が入ろうとした際、「もう満員ですから」と一言。でもニの字カウンターは五分の入り。でも、と言いかけた男性に「満員なんです」と告げ彼も撤退。多分「出禁」の客。自分の緊張感、そして此方の居心地の良さの理由がチラッと垣間見えた。

観客の咳/くしゃみ/携帯の着信音が原因で公演を中断して帰ったのはキース・ジャレット。居眠りしている観客を追い出してから落語を再開させたのは立川談志。私もクラシックギター奏者・福田進一のリサイタルを観ている際、演奏中に近くの客の携帯の着信音が数回鳴ったことがあった。この時は演奏も公演も中断しなかったが、相当迷惑であることに間違いない。

ボサノヴァの神、ジョアン・ジルベルトは指定したマイクが用意されていなかったので、観客に何度も現状を説明しながら予定時間の半分で公演を切り上げた。このケースは少々事情が異なる。観客は蚊帳の外、一方的な被害者だ。その観客に対し、マイクの件は契約書に記載済みであることや、すぐにでも帰りたいけど皆さんがいるからそれは出来ないことを訴えたジョアンもまた被害者だと個人的には思える。その場は彼にとって大切な仕事場なのだから。

『ジョアン 声とギター』(‘00)はその名の通り、彼の声とギターだけで構成された美しいアルバム。これを聴けば分かる。マイクの件がとても切実な問題で、彼自身も観客と同じく公演を続けたいと願っていた、と。

【Da Cor Do Pecado / Jo?o Gilberto】

寅間心閑

■ 金魚屋の本 ■