援軍が来なかった理由は、どの西側諸国もカトリックと正教の宗派の違いを超えた強い政治経済的結び付きをビザンティン帝国と結んでいなかったことにある。またコンスタンティノープルは難攻不落の城塞都市として知られていた。陸側は高い三重の城壁で囲われていて、マルマラ海と金角湾は険しい崖だった。実際何度もイスラーム帝国の攻撃を受けていたが、コンスタンティノープルは敵を跳ね返した。地理的に遠く離れた西側諸国が、今度もだいじょうぶだろうと考えたとしても不思議ではない。

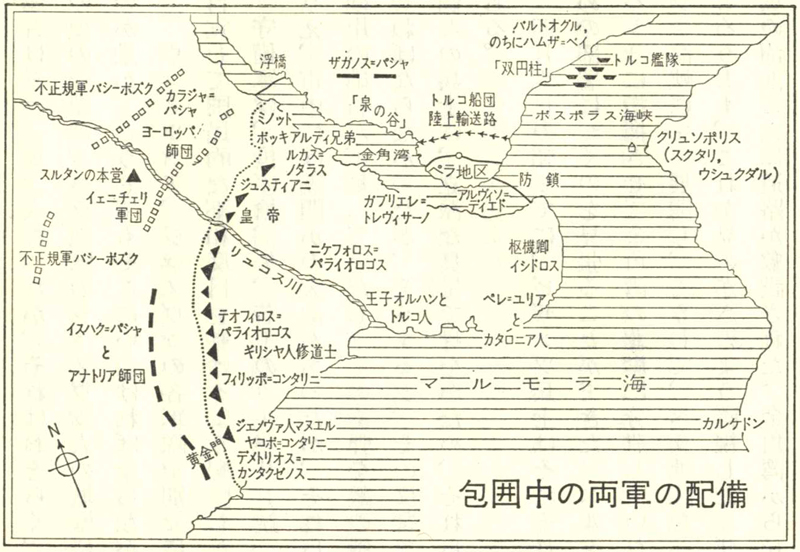

しかしメフメトは用意周到だった。少なくともコンスタンティノープル攻略開始二年前から入念に軍備を整えた。ハンガリー人の技師に桁外れに大きい大砲を作らせ城壁を砲撃した。トルコ軍は最低でも八万人(一説には二十万人)、ビザンツ軍は七、八千人だったと言われる。海と陸側両方での熾烈な攻防戦の末、五月二十九日にコンスタンティノープルは陥落した。遺体は確認されなかったがコンスタンティヌス帝は討ち死にし、千年に渡って続いたビザンティン帝国は滅びた。

交通の要所とはいえ、ビザンティン帝国がもはや非力な小国に過ぎないことは西側カトリック諸国もイスラーム側も知っていた。周囲をオスマントルコ領に取り囲まれ孤立してもいた。ただ迂回しなければならないがムスリムの交易ルートは確立されており、帝国は大きな障害ではなかった。イスラームが総攻撃をかけなかったのは、コンスタンティノープルが実に厄介な要塞都市だったからである。莫大な金をかけて軍を送り陥落させるほどの価値があるのか、ということだ。メフメトのコンスタンティノープル攻略に老宰相らが異議を唱えたのもそれゆえだった。逆に言えばメフメトのコンスタンティノープル攻略には、領土拡張以上の意図があった。

中世のイスラーム世界は曲がり角に差しかかっていた。ムハンマドのウマイヤ朝以来イスラーム帝国は、小規模な敗戦や、これはもうお家芸とも言える内紛によって帝国が崩壊することはあっても大敗することがなかった。あっけないほど簡単に領土を拡張してきた。しかしモンゴルで興ったチンギス・カン率いる軍勢がまたたくまに中東を侵略し、地中海やロシアにまで進軍した。モンゴル軍の破壊はすさまじく攻撃を受けた町は文字通り灰燼に帰した。しかしそれが最悪ではなかった。モンゴル帝国崩壊後に現れたティムールの残虐はさらに非道で、イスラーム世界は史上初めての同胞の大量虐殺を経験した。政教一致のイスラーム世界でモンゴルとティムールの侵略は、なんらかの神の意志ととらえられたのだった。

若いメフメト二世は父・ムラト二世の老臣を引き継ぎ、老臣らによって一度はカリフの座を追われたこともあって、容易に心の内を明かさない人だったと伝えられる。コンスタンティノープル攻略戦で見せたように、優れた戦略家で強い意志の持ち主でもあった。一昔前の西側資料ではメフメトの残酷さが強調されがちだったが、今は違う。メフメトはイスラームの慣習に従ってムスリム兵士たちに三日間の略奪を許したが、その後すぐに秩序は回復された。降伏し恭順の意を示した者は、キリスト教徒もユダヤ教徒も――人頭税は課されたが――生存権を保証された。場所は限定されたが教会やシナゴーグも残された。これはウマイヤ朝以来のイスラームの伝統の復活だった。

メフメトが目指したのは、ムハンマドからアブー・バルク、ウマル、ウスマーン、アリーと続いた正統カリフ時代のウンマの復活だったと言われる。カリフは神の代理人(預言者)であるムハンマドの代理人という意味である(オスマン帝国ではスルタンが同様の意味を持つ)。ムハンマドは自分の死後、預言者はもう現れないと言った。ウンマはイスラーム共同体のことで、ムハンマドはすべての人は神の前で平等だと説いた。今でも根強く残っているがアラブ社会は部族主義である。何族に属しているかによって貴賤が決まる。イスラーム教はそれを取り除いた革命的宗教だった。ユダヤの王だったキリストが、ユダヤ人にしか許されていなかった宗教を万人に開放したのと同じである。

ウマイヤ朝は急速に膨張したが、ムハンマド生前は問題が起こっても彼を通して神の意志を知ることができた。四人の正統カリフ時代にもおおむね秩序は保たれた。しかしムハンマド時代の記憶はじょじょに遠のいてゆく。第二代カリフのウマル時代にムハンマドの預言をまとめた聖典『クルアーン』とムハンマド言行録『ハディース』の編纂が始まった。以後、時代が下るにつれ新たな現代的問題が生じると、ウラマーと呼ばれる学者たちが『クルアーン』と『ハディース』を典拠として解決方法を類推し、数々の世俗法を作ってゆくことになった。ただそれは為政者であるカリフとウラマー中心の宗教集団との乖離をもたらした。メフメトはそれをウンマ本来の正教一致に戻そうとした節がある。

コンスタンティノープル制圧はモンゴルとティムールの侵攻で傷ついたウンマのプライドを復活させた。コンスタンティノープルを制すれば、ウンマは最終勝利に近づくというムハンマドの預言の実現でもあった。またメフメトの異教徒の生存権を保障する施策はその後も守られた。イスラームには宣教師はいない。学者のウラマーが聖職者格だが、彼らが布教し改宗を迫ることはないのだ。もちろん現実政体だからイスラーム帝国は数々の矛盾をはらんでいた。ただメフメト以降、イスラーム社会は危機の時代になると、理想と仰がれる初期ウンマ(正統カリフ時代)への回帰志向を繰り返すことになる。イスラーム原理主義というとすぐにテロ集団を思い出すが、正統カリフ時代を正しいウンマと捉え、常にそこへの回帰を指向しているという意味でイスラームは本質的に原理主義的である。

砂漠で生まれたイスラーム教は呆れるほど即物的である。神は絶対である。絶対だから人間には姿形を見ることができず、その声を聞くこともできない。頼み事をもできない。ひたすら祈り、神の意志が人間世界に下されるのを待つしかない。ムハンマドは神の言葉を聞いた(預けられた)預言者だが人間である。自分は市場で飯を食い糞をする人間で、死後神格化することは許さないと言った。イスラームはムハンマド教ではなく彼を通して伝えられた神の言葉『クルアーン』教である。そして神の言葉である以上『クルアーン』は絶対だ。このアラビア的即物主義がムスリム以外の人々を時に呆れさせ、うんざりさせるわけだが、イスラームが現在に至るまで宗教の原点を守り続けているのも確かである。

厳しい気候条件の砂漠では、力の強い者による略奪は必要悪だという一種の共通理解があった。イスラームの教えはそれまで略奪に明け暮れていたジャーヒリーヤ、無明時代に秩序を与えた。確かに部族主義の旧弊が抜けず、略奪が日常だったイスラーム共同体が外部に敵を見出すことでウンマ内部の秩序を保った面があるのは否めない。ただそれにより、イスラーム社会は近世に至るまで民族横断的なウンマを保持した。イスラーム社会で民族主義と部族主義が復活するのは第一次世界大戦の西側列強によるオスマン帝国分断秘密工作以降のことだ。イスラーム対キリスト教の戦い(イスラーム側の用語ではジハード)が多くのムスリムの心に根付いたのもこの頃からである。

よく知られているように一〇九五年の教皇ウルバヌス二世の勅令により、西側諸国は聖地エルサレム奪還のための十字軍を約二百年に渡って派遣した。カトリック教徒にとっては宗教戦争だったが、突如侵略されたイスラーム側にその意識は薄かった。当時イスラーム社会は諸侯に分裂していて、ウンマ全体への挑戦とは受け取られなかったのだ。また近世までどの国の領土か曖昧だったように、エルサレムのあるパレスチナは聖地ではあるが、戦略的に重要な土地ではなかった。むしろ誰の土地でもない方が平和を保てた。ムスリムに比べてキリスト教徒が寛容だったとも言えない。エルサレム攻略の際、十字軍は七万人のムスリムを虐殺し血の海が兵士の膝まで達したという。二〇世紀になって露わになるジハードは、十字軍戦争の記憶がムスリム社会でじょじょに浸透していった結果だという面がある。

この十字軍戦争の際、ビザンティン帝国は通り道になった。カトリックと正教の違いはあるが、同じキリスト教徒には違いなかった。ただ周囲をイスラーム国家に取り囲まれ、ムスリムの手強さを知っているビザンティン帝国には苦渋の選択だった。武力だけでなく様々な交渉によってビザンティン帝国は存続してきた。ムスリムを怒らせることは帝国の利益に反していた。またカトリック諸国が信頼できるわけでもなかった。フランスとヴェネツィア軍から構成された第四回十字軍は、パレスチナには向かわずコンスタンティノープルを攻撃してラテン王国を打ち立てた。亡命政権が帝国を再興したが、カトリック諸国の領土的野心はビザンティン帝国にも向けられていた。

今のトルコ共和国は「東西文明の十字路」と言われる。ヨーロッパと中東のあわいに位置するということだ。このエリアではアラビアの即物主義がヨーロッパ的思考と混じり合っている。イスラーム教を生んだのはアラビア人だが、トルコ人のオスマン帝国が柔軟な施策で長くイスラーム世界の盟主であり続けた理由でもある。またこの西と東のはざまという性格はビザンティン帝国にもあった。物からも思想からもそれはわかる。

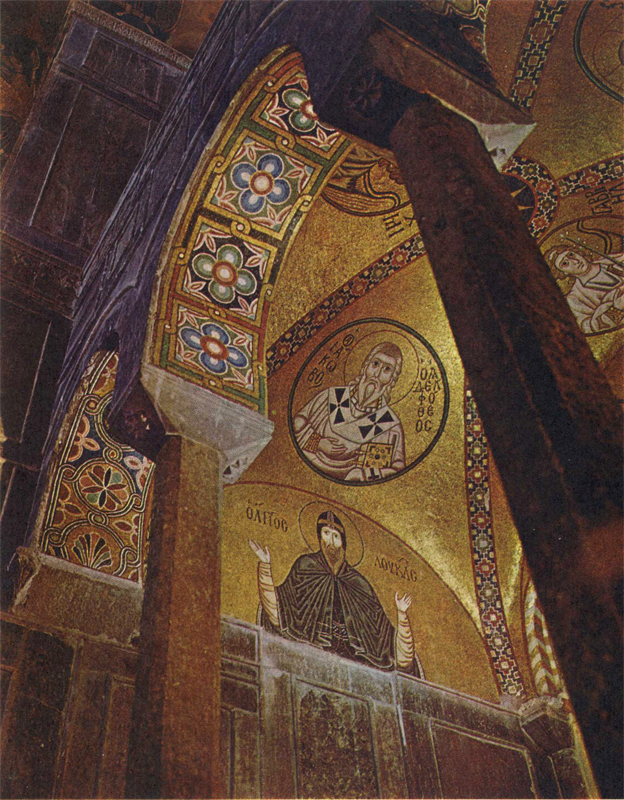

ビザンティン帝国の遺物には独特の様式がある。ビザンティン様式と呼ばれるものだ。代表的なのはアヤソフィアの建築様式と装飾だろう。ドーム型の聖堂とそれを取り巻く尖塔は、イスラームの礼拝堂であるモスクにも多大な影響を与えた。モザイクによる聖人像や装飾も大きな特徴である。スンナ派は偶像崇拝を固く禁じているが、ビザンティンのモザイクが内外装を煌びやかなタイルで覆う装飾のヒントになったかもしれない。フレスコ画の技法も知られていたが、ビザンティン聖堂の内装はモザイクが主流である。石に霊性を認めるのは古代文化の一つの特徴だがビザンティン様式にはその名残がある。ほぼ東洋的平面絵画と言ってよい画法も大きな特徴を為している。文化は混交しながら発展変化してゆくものだが、ヨーロッパと中東のあわいに離れ小島のように取り残されたビザンティンには古い文化が残っていた。それは焼物にも表れている。(下編に続く)

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■