一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。

一条さやかは姉で刑事のあやかのたってのお願いで、渋谷のラブホテル街のど真ん中にある種山教授の家を訪ねる。そこはラブホテル風の建物だが奇妙な博物館で、種山教授は奇妙に高い知性の持ち主で、さやかは姉が担当する奇妙な事件に巻き込まれ・・・。

純文学からホラー小説、文明批評も手がけるマルチジャンル作家による、かる~くて重いラノベ小説!

by 遠藤徹

(五)象の肩

「手掛かりは象ですよ」

先に朝食を取っていた種山は、わたしが席につくより早くそう切りだした。きっと、おはようという言葉と間違えたのだろう。

「おはようございます、種山先生」

「それからもう一つは辺境かな」

おはようの挨拶はどこかに置き忘れられたようであった。それとも、先生が育った家庭では、「おはよう」という言葉を交わす習慣がなかったのかもしれなかった。仕方がないので、わたしも席について、眼の前におかれたコーヒーを口にふくんだ。

「あら」

わたしの声に、種山が反応した。

「どうかしましたか」

「おいしい」

そうなのだ。こんな異国では期待していなかったほどの、深いコクと風味のあるコーヒーだった。匂いもいい。コーヒーについて詳しくないわたしでも、それがただものではいことはすぐに知れた。一気に幸福感がこみ上げた。

「そうですか」

種山は、ばさっと新聞を広げた。眼の前に、くにゃくにゃしたへんてこな文字の列が連なった。ばさっという音が、種山のくすりっという笑い声を覆い隠したように聞こえたような気がした。でも、幸福コーヒーを味わっていたわたしは、きっと耳の錯覚だろうと思うことにした。

「先生、読めるんですか、そんなの?」

「うん、まあ」

種山が生返事をする。おや、なにやらくすくす笑っている風だ。やっぱり何か変だぞ。

「ほら、昨日君が寝ちゃってから飛行機のなかで少し勉強したからね」

「って何をです?」

「だからタイ語ですよ」

「え、まさか、先生」

「なんです?」

「初めてってわけじゃないですよね、タイ」

再びバサッと閉じられる新聞。怪訝な顔の種山がそこに現れた。

「初めてですけど、どうして?」

「って先生、冗談よしましょうよ。ついてからすぐにタイ語ぺらぺらしゃべってたじゃないですか。バスとか屋台とかで。それに、いまだって新聞読んでるのか、眺めてるのかわかんないけど、とにかく買いはしたわけでしょ。料理のこととか、宿のこととかも詳しいし、何回か来てる感漂いまくってましたけど」

「あれ、そうかなあ」

種山は不思議そうに頭を掻いた。

「いや、実はね、昨日飛行機の中で十冊ほど目を通しておいたんですよ。観光ガイドとか、地理歴史とか、タイ語の本とかね」

「まさか、十冊もですか」

「うん、ほんとぱらぱら眺めた程度なんですけどね」

「でももう、タイ語からタイの歴史や風土から、郷土料理や宿のことまで頭に入っている、とそうおっしゃるんですか」

「まあ、そうですけど」

でもこれには秘密があるんですよ、と種山は教えてくれた。

「実はぼくにはフォン・ノイマンの能力があるんです」

「誰です、それ?」

まったく、聴いたこともない名前だった。映画俳優とかそういうのだろうか。

「コンピューターの父とかいわれてる人ですけどね、まあ知らないかあなたは。とにかく、そのフォン・ノイマンには二つの才能があったって言われてるんです」

「ふーん、二つも。いいですねえ」

「ひとつは、天才的な暗算能力。そうまるで電子計算機なみの速度で彼は何十桁もの数字を自在に加減乗除してみせたといわれているんです」

「ひええっ、わたしなんかいまだに九九も怪しいっていうのに」

「それからもうひとつが写真的記憶の能力だったらしいんです」

「写真的、記憶?」

「うん、つまり写真機みたいな目を持ってたってことですね」

「見たものを忘れないってことですか?」

「そう。まさにそのまんま。絵だろうが、文字だろうが、人の顔だろうが、風景だろうが、一度見たものはそのまんまの姿で記憶にとどめられるってわけです」

「うっ、うっらやましい」

わたしは思わず嘆息していた。そんな力があったら、わたしの学生生活はどんなにか薔薇園だったことだろう。試験前に五分ほど教科書をめくって、そのまま試験を受ける。はい、百点!ってことでしょ。

「ってまさか?」

「うん、そうなんですよ」

うなずく種山。

「だから、仲間内ではぼくは眼の人って呼ばれてるんです」

なんでも種山には六感の会という仲間がいるのだそうだ。それぞれが、いわゆる五感、すなわち視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚のそれぞれにおいて常人の域を超えた能力を持っているのだという。

「ほら、あなたはもうその内の一人に出会ってるじゃないですか」

「え、誰です」

誰かに会っただろうか。

「つい最近ですよ」

「えーっと」

「ほら、未知子さん」

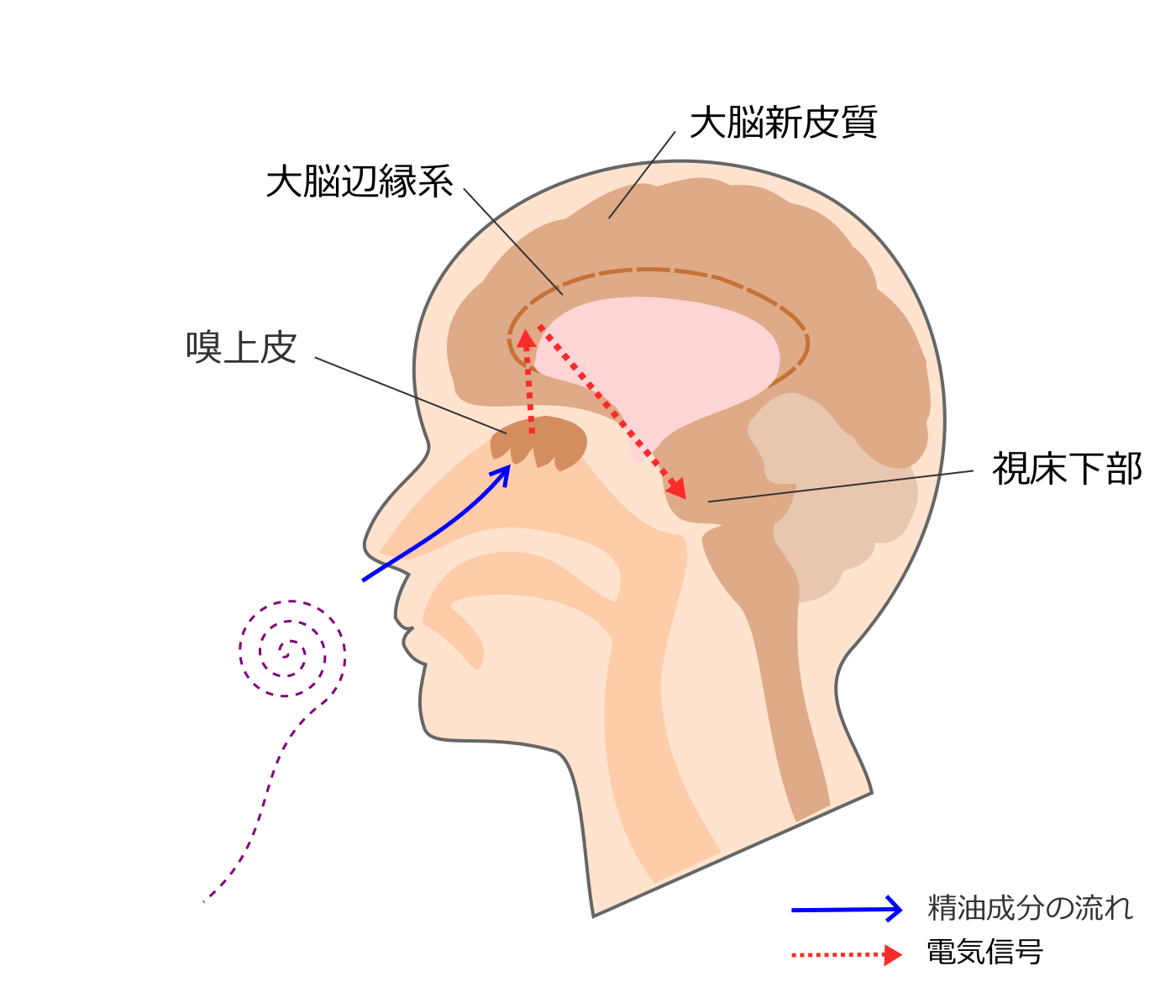

「ええっ、あの人ですか。あのエメラルドグリーンの生きたスカーフを首に巻いてたきっつい匂いの。・・・」

うなずく、種山。

「彼女がきつい香水を身につけてるのはそのためなんですよ」

「そのためって?」

「欺くため、封じるためです」

「って何を?」

愚鈍なわたしでごめんなさい。

「だから匂いですよ。彼女の鼻には世界が匂いの坩堝なんです。普通の人にとっては何でもないような空間が、彼女にとっては気が変になるほどの量の匂いが渦巻く地獄なんですよ」

「はあっ」

そうでございましたか。だから、あんなに強烈な香水を身につけていらっしゃったわけですね。

「でも、スワヒリ語は?」

「あれは純粋に趣味です」

でも、なんで六感? 五感じゃなくって? という疑問が浮かびはしたのだが、会話の流れのなかに埋もれてしまった。

「とにかくあれです。ぼくには眼の力がある。だから、実際一日で百巻の書を読むことだって可能なんです。しかも、その記憶は一ページずつが一枚の写真のように記憶され、いつでも引き出すことができるのです」

「わあおっ」

うらやまぴー、なんて便利なんだろう。

「じゃあ、タイ語は」

「そうですね、昨日読んだ本の中には分厚いタイ語の辞書もあったから、ちょっとした通訳くらいならできるかもって感じです」

「フランス語は?」

「もちろんできますよ。コレージュ・ド・フランスで教鞭とってたこともありますしね」

「じゃあ」

「はい」

「スワヒリ語は」

「得意ですよ。タンザニアにはぼくの親友が居ますからね」

「先生」

「うん?」

「そろそろ出発しませんか?」

わたしはあきれていた。ほかに何ができる? こういう場合。

というわけで、わたしたちはいま長距離バスの中にいる。

あの後、わたしたちは、オルタナティブ・ツアー・タイランドという事務所を訪ねていったのであった。これも種山が事前に調べていたオフィスなのだが、タイの大学生たちが中心になって、いわゆる観光地ではなく、ほんとうのタイを知ってもらうためのツアーというのを企画している事務所なのだった。

二言三言例の◎■▼×語で会話する内に、オフィスにいた若者が◎■▼×語で叫び声をあげ、種山に手を差し出した。二人は熱い握手を交わした。

?ランプが両眼に点灯したわたしに、

「彼の恩師が、ぼくのハーヴァードでの教え子だったことがわかったんですよ」

ぎゅうぎゅう手を握りしめられながら、種山が耳打ちしてくれた。

「今では彼の行っている大学の学長をされているそうです。連絡を取るから是非会って欲しい、っていってるんですよ彼らは」

「でも、先生」

わたしは大切なフランス語を欠席してまで来たのですよ。あなたのような写真的記憶能力をもたないわたしにとって、単位までの道のりは果てしなく険しく・・・、な眼でにらむわたし。

「うん、大丈夫」

受け流す種山。

「帰りにまたバンコクに寄るから、そのときお邪魔させてもらいますと伝えてもらうことにしたから」

というわけで、にわかに事務所を挙げての協力体制ができあがり、種山が挙げる条件にかなう場所が絞られていったわけだ。

机の上に地図が広げられ、種山の挙げる条件に応じて事務所内が議論の嵐となり、いくつかの場所に付箋が貼り付けられた。

最初十数カ所あった付箋が、種山の言葉と共に剥がされていき、最後にタイの北部にある二つの場所が残されたのだった。

「どうなってるんです、先生」

ひとりだけ取り残されたわたしが、そっと種山に尋ねると、

「うん、この西側にあるのは、象の保護施設らしいんですよ」

「保護施設?」

「そう。そもそも、象はタイでは神聖な動物だったんです。でもいまは資本主義の合理性が幅をきかせてる時代でしょ」

「ええ」

「だから、森林伐採や乱開発で野生の象が激減してしまった。それに動物の聖性が剥奪された結果、象に過酷な労働を強いる傾向も出てきてるっていうんですよ」

「まあ」

「この辺りは、ランパーン県っていうんだけど、ここの山岳地域に、象の保護センターがあるんだそうです。つまり、ひどい労働をさせられて体を壊した挙句に捨てられた象とか、地雷を踏んで大ケガをした象なんかを治療したり、保護したりしている場所なんです。昔からタイに伝わる象使いの技を継承していこうと、子象の訓練なんかも行っているらしいです」

「先生、地雷って?」

「うん」と、少し言葉を選ぶ感じで、種山が答える。

「今はタイも地雷の撤去を進めてますけどね、たとえばミャンマーとカレン族っていう少数民族が抗争を続けてて、その争いのなかでカレン族が据え付けた地雷なんかがたくさん残っているわけですよ。基本地雷ってのは見えないように隠されてるわけで、そのせいで作業中にその地雷を践んで」

「ええ」

「たとえば、片足を吹っ飛ばされてしまった象なんかがいるってことなんです」

「まあ」

ひどい。象さんがかわいそすぎる。人間に酷使されたあげく、意味もわからないまま足を吹っ飛ばされるなんて。

「さて、ここからは僕たちの選択ということになりますね。とにかく出発しよう」

もうちょっと話をしていけと引きとめる学生たちを後に残して、爽やかにさよなら(サワディ・カー)したわたしたちは、教えられた通りタクシーに乗ってバンコクのはずれにあるバスターミナルへと向かったという次第であった。

「辺境をめぐるのが好きという性癖、そして象がいる場所。この二つを組み合わせたら、可能性のある場所は四つほどに絞られた。さらに、ほら例の西郷隆盛。もし、あれがタイでもらった病気だったとしたら、そういう風土病のある地域ということで、可能性は二つになったってわけですよ」

夕闇に沈んだ街が窓の外を過ぎていく。

「それにね。まだぼくも不確かなんですけど、もうひとつの可能性を含めるとすると」

「もうひとつの可能性?」

なんかあったっけ、ほかに使える情報?

「うん、これはまだ確証がないし、そうでなければいいのにっていう願望もあるから、君にも言えないんですけどね。その条件をくわえてみると、まあとりあえず一つに絞ることができたわけですよ。だから、まずここへ」

と種山はタイの観光マップを指さした。ただし、指さした場所は、チェンライよりずっと北だったので、マップの表示地域の外だった。つまり、観光地としてはお勧めの場所じゃないってことだった。

「なんていうとこなんですか」

「ラーオ」

「ラオウ?」

北斗の拳、そしてカップ麺を思い浮かべるわたし。

「ちがう、ラーオだよ」

・・・・・・。今度ははなんにも思い浮かべられないわたしがいた。わーお。

(第14回 了)

* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

* 『ムネモシュネの地図』は毎月13日に更新されます。

■ 遠藤徹さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■