俳句はとっても厄介な文学形式である。短歌は日本人が自己表現しようと意識付いた時からの文学で、しかも古典和歌と現代短歌では表現様式にかなりの違いがある。そのため相当数の優秀な現代歌人が、平安期を中心にした古典文学の碩学であり続けた。古典と現代短歌の差異を見極める必要があるのだ。また短歌は物語文学や俳句の母体になったわけで、いわば日本文学の母である。古典短歌を研究すれば日本文学の根幹に触れることになる。それゆえ歌人から小説家が生まれることにもなった。しかし俳句は違う。

俳句は基本、芭蕉の元禄時代から形式も内容もそれほど変わっていない。だからと言うべきか、俳句に一所懸命ですという俳人でも、芭蕉や蕪村、子規といった古典作家を本腰を入れて読んだ者はほとんどいない。教科書的なレジュメ程度でわかったつもりになっている。つまり俳句は擬似的な永遠に属しているわけで、いわば芭蕉の不易を免罪符にしているわけだ。それゆえ自分は大物だと錯覚した俳人が、「俳句は日本古来の文学で日本独自の詩である」と堂々と主張したりする。「いや俳句が生まれたのは中世室町で、完全に成立したのは江戸元禄の近世だから歴史は短いよ。それに独自といっても短歌から派生したんだからもっと正確に規定しないと」と言いたくなるが、そんな批判は俳壇では起こらない。たいていの俳人が俳句が日本文学の中で一番優れた表現で、一番素晴らしい文学だと思いこんでいる。

なぜそんな愚かなことが起こるのかと言えば、俳句には〝外部〟がないからである。短歌を起点に俳句の発生を含めた日本文学の原理を考えることはできるが、俳句に馴染んだ者がその源基を短歌に探っても、少なくとも創作上では得るものがないだろう。俳句はいわばスタンド・アローンで存在している。なるほど高柳重信の前衛俳句(多行俳句)のように明らかに他ジャンルから影響を受けた表現もある。しかしそれが俳壇内議論になると、歴史上初めて行分け詩を書いたのは重信だという滑稽なことになりかねない。保守的作家だけでなく、前衛系作家にも俳句事大主義が浸透してしまっている。

ただ俳句から生まれた文学が皆無というわけではない。川柳や狂歌は俳句から生じ、俳句文学の部分を肥大化させた表現である。伊藤園のお茶缶にはだいぶ前から俳句が印刷されているが、俳句というより川柳だ。一般にはかなり人気のある文学ジャンルである。もちろんほとんどの俳人は川柳・狂歌を俳句より位の低い文学だと蔑んでいる。しかし高貴であるゆえか、単に頭が高くて好んで孤立しているだけなのか知らないが、スタンド・アローンの俳句文学が兄弟姉妹と呼べるのは川柳・狂歌だけである。

燐寸の棒の燃焼にも似た生命

大砲をくわへ太った資本主義

ふるさとは病と一しょにかえるとこ

玉の井に模範女工のなれの果て

ざん壕で読む妹を売る手紙

神代から連綿として飢ゑてゐる

母国掠め盗った国の歴史を復習する大声

奴隷となる子鳥を残すはかない交尾である

フジヤマとサクラの国の餓死ニュース

エノケンの笑ひにつゞく暗い明日

万歳とあげて行った手を大陸へおいて来た

(「鶴彬30句」楜沢健 抄出より)

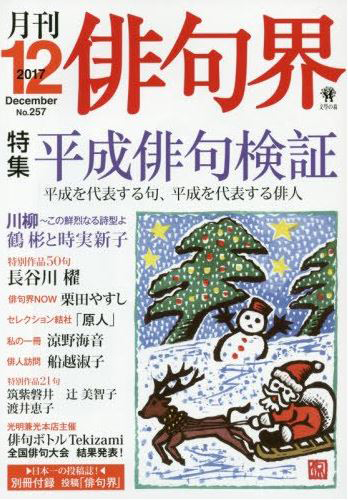

特集「川柳 この鮮烈なる詩型よ」で取り上げられた作家は鶴彬(つる あきら)と時実新子(ときざね しんこ)の二人だけである。鶴彬は明治四十一年(一九〇八年)に石川県河北郡高松町で生まれ、昭和十三年(三八年)に治安維持法違反で逮捕収容された東京の中野区野方署で赤痢にかかって死去した反戦川柳作家である。享年二十九歳。謀殺の疑いのある死に方である。楜沢健氏は「鶴彬の遺品や資料は、原稿や未定稿はおろか、詩的なノートや書簡の類さえ特高によって押収され、あるいは廃棄され、散逸し、残されていない。(中略)「非国民」「国賊」と罵られ、故郷からも親類からも縁を切られ、やがて獄中への差し入れさえ途絶えた。鶴彬の足跡は、いまなお闇に覆われたままである」と書いておられる。

なるほどこういう表現もアリだなとは思う。しかし鶴彬を川柳の代表作家と見なすのは危険だ。句誌で川柳を取り上げたのは俳句界の見識だと思うが、時流に影響されているのではないだろうか。世界的な政情不安の影響を受けて、短歌俳句界に限らず小説界でも保守主義的風潮への警戒感が強まっている。反戦表明する文学者も増えているわけだが、鶴彬の川柳を文学とみなすのは留保しなければならない。鶴彬作品は政治主張で文学を政治目的に利用している。また鶴彬の川柳には愉楽がない。ある観念しか主張していない作品は文学ではないのだ。作家の肉体・思想の一部を切り取って純化させているからそうなる。人間存在はもっと複雑で、崇高であり、滑稽で愚かしいものである。

十七の花嫁なりし有夫恋

凶暴な愛が欲しいの煙突よ

母だから泣かない母だから泣く日

ほんとうに刺すからそこに立たないで

菜の花菜の花子供でも産もうかな

長い塀だな長い女の一生だな

胸の中 蟹が一匹また一匹

妻をころしてゆらりゆらりと訪ね来よ

れんげ菜のこの世の旅もあと少し

空に雲 この平凡をおそれずに

白い花咲いたよ白い花散った

(「時実新子30句」渡辺美輪 抄出より)

時実新子作品は、作家自身が川柳だと自己規定しなければ、少し変わった俳句と呼べるだけの高い文学的質を備えている。有季定型句も書けたはずで、その合間に引用のような作品を散りばめれば立派な俳人である。ヘプバーン俳句などと同様の口語体俳句と呼ぶこともできるはずだ。俳句ではなく川柳だと自己規定したのは、時実が花鳥諷詠的な自然よりも人事に強い興味のある作家だったからだろう。

時実の川柳は俳句と同様に一瞬の時空間を切り取り、しかも一作品で完結している。「ほんとうに刺すからそこに立たないで」など、蕪村俳句のように無限の物語を紡ぎ出せそうな作品もある。しかし自然描写から始めても、自然描写で作品を終えても時実の興味は常に人間にある。そういう点で短歌に近い手触りを持つ作品である。ただ晩年になるにつれ人事的興味はじょじょに薄れていったようだ。「白い花咲いたよ白い花散った」といった作品は表現する内容はもはやなく、ただ俳句形式(川柳形式と呼ぶべきか)だけでもっている希薄で美しい作品だ。

もちろん時実には「ガム幾万吐き捨てられて沖縄よ」といった社会詠もある。「天焦げる天は罪なき人好む」「死者はただ黙す無力な月は照る」は阪神淡路大震災を契機に詠まれた作品だ。だがそこに鶴彬的な社会批判はない。時実の興味はやはり人間にある。一貫した作家性が感じ取れるのである。

川柳狂歌は江戸天明時代に一世を風靡した。大田南畝らの作品に特徴的なように、それは権力のうしろ頭をスリッパで叩くような軽妙な戯れ歌だった。それが明治以降に川柳狂歌は社会批判という理解で固まっていったのだが、果たして正しいだろうか。吉原でのお遊びにもあるように江戸っ子はへそ曲がりだ。惚れないのが粋だと言ったり、仲良しの間柄でもぷいっと横を向いて痛烈な皮肉を吐いたりする。荒木経惟、唐十郎、山田太一、小林信彦らは下町っ子で江戸っ子の末裔だが、権力批判をするにしても江戸っ子独特の粋がある。その意味で川柳狂歌を作品の意味内容から社会批判表現としてしまうのは危うい。

「鶴彬30句」選者の楜沢健氏は、川柳人・三條東洋樹の「川柳はまず歌俳のその貴族的な優雅な姿勢に反旗を翻す事から発足して、俗の中から掘り出した真理や、庶民的な魅力を堅持しながら、封建社会からの人間解放、社会制度への批判とメスを進めた」という言葉を引用しておられる。川柳を社会批判の道具と規定しかねない三條の批評をそのまま是とはできないが、川柳が「歌俳のその貴族的な優雅な姿勢」を嫌った面があるのは確かだろう。

人間の生には必ず笑いや愚かさがある。俳諧的滑稽や諧謔、ユーモアを、上品にしか表現できない俳人はどこか嘘くさい。その意味で文学主義に凝り固まった俳句が川柳という表現領域を持っているのは意味がある。川柳狂歌の意味伝達内容が社会批判であるのはかまわないが、粋が、洗練された美意識がなければ文学とは呼べない。冷たい権力と同質の、個の罵詈雑言で終わってしまう。また有季定型や前衛、川柳狂歌など、文学ジャンル別縦割り思考で作品を分類しても得るものはない。

短歌の世界では口語短歌を短歌ではないと排除していない。比較的若手の俳人は、現代では伝統派や前衛派に俳句を分類しても得るものがないと実感しているはずだ。ただ問われるのはいつだって作品の内実だ。時実作品のような自在さに学べば俳句表現は風通しが良くなる。俳句は短く小さな表現の器だが、人間の生すべてを自在に表現しなければ、作家は作品で世界認識を得られないのである。

岡野隆

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■