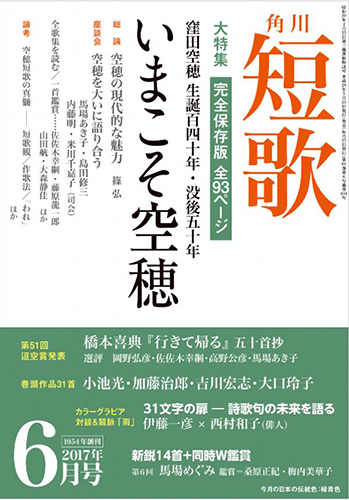

今号は大特集「窪田空穂 生誕百四十年・没後五十年 いまこそ空穂」が組まれています。「完全保存版 全93ページ」とあるように掛け値なしの大特集です。ただ空穂というとちょっとひるんでしまいますね。このお方質量兼ね備えた超大物です。わたしもハンディな歌集と歌論集などは読みましたがまだ空穂全集全二十八巻プラス別巻は手をつけられないでいます。これだけ書ける興味範囲の広さと筆力・精神力は尋常ではありません。

ちょっと話が脇道に逸れますが全二十九巻の全集を集中して読むと最低でも二ヶ月はかかるでしょうね。ただ個人全集を読むのはいい経験になります。一人の作家の初期から晩年までの仕事が把握できるからという理由だけではありません。全集が出るのはたいてい物故作家で近代でも五十年とか百年前にお亡くなりになった作家です。わたしたちは明治大正時代を教科書的に知っていますがその細かい襞まではわかっていない。全集にはエッセイなども収録されているわけでそれを読むと時代の機微までわかります。個人の限られた時間感覚をかなりの過去まで遡らせることができるようになるわけです。

ただ全集を読むのは労働に近い作業になるわけですから実になる作家を選びたいですよね。空穂はその点でも理想的です。空穂は与謝野鉄幹の『明星』から出発した作家です。浪漫主義の影響を受けた歌人ですがその後に自然主義文学に傾倒し小説も書いています。明治・大正文学は浪漫主義から写実主義の時代を経て、自然主義文学の大ブームに発展していきました。自然主義が現代にまで続く小説純文学の〝私小説〟を生んでいます。空穂は日本近代文学の揺籃期を肌身で体験した作家です。

杓子定規に言えば近代短歌は子規と鉄幹を祖とします。子規派は伊藤左千夫と長塚節を経て斎藤茂吉で現代につながります。もう一方の雄が鉄幹・明星派ですがこれは紆余曲折を経て空穂に継承され現代化されたと言っていいでしょうね。ただ浪漫主義と自然主義に影響されたとはいえ空穂はそこから脱却しました。『万葉集』などの古典文学の緻密な評釈が歌人・空穂の地固めになっています。ヨーロッパ文学を祖とする近現代小説では古典は常に折衷要素の一つに過ぎませんが短歌では根幹になるということです。

加えて空穂は明治十年(一八七七年)生まれで昭和四十二年(一九六七年)没ですから九十一歳(数え年)の長寿を保ちました。茂吉は空穂より五歳年下ですが七十二歳で没しています。現代的な感覚で長い長い長い晩年を生きしかも創作意欲が衰えなかったのは空穂が初めてだと言っていいでしょうね。はっきりと長寿社会に入った現代では空穂の生き様が参考になります。特集は若き日から晩年までの空穂の仕事を時系列で紹介しているのでわたしを含めいつか本腰を入れて空穂を読んでみようとする人のための良いガイダンスです。

夢追ひて春をたどりし路に似ぬと雁よ嘆くか翅もやつれて

われや母のまな子なりしと思ふにぞ倦みし生命も甦り来る

第一詩歌集『まひる野』明治三十八年(一九〇五年)

二十八歳の時に空穂は第一歌集『まひる野』を刊行しました。すでに鉄幹・晶子の新詩社「明星」と距離を置いていましたが内容的にも形式的にも当時の浪漫派の影響が色濃く残る作品集です。『まひる野』には短歌二九三首と詩(新体詩)三十三篇が収録されています。鉄幹の処女作『東西南北』(明治二十九年[一八九六年])に詩と短歌が収録されているのは周知の通りです。ただ『まひる野』は『東西南北』と同様の構成ですが必ずしも鉄幹を追随したわけではありません。

明治三十八年は島崎藤村の『破戒』が刊行され夏目漱石の『吾輩は猫である』の連載が始まった年です。小説では近現代文学の基礎がはっきり形作られ始めていた。しかし詩歌の世界はいまだ混沌とした状態でした。石川啄木はまず詩人として出発し「明星」派最大の詩人・北原白秋は最後まで詩と短歌を手放しませんでした。その理由は当時の新体詩が文語体だったことにあります。島崎藤村の『若菜集』を持ち出すまでもなく七五調が新体詩の基本でした。大正六年(一九一七年)に萩原朔太郎の『月に吠える』が刊行されるまで新体詩と短歌は未分化の状態だったのです。

空穂は自然主義小説も書いているわけですから初期には様々な文学の可能性を追求した明治の意気軒昂な青年の一人でした。ただ彼は本質的に歌人でした。内在的欲求に沿って表現を短歌に絞り込んでいった。しかし空穂がその出発時点で短歌しか目に入っていない歌人でなかったことは彼の文学の裾野を大きく拡げました。

死を期して祖国を出でし 国防の兵なる彼

等、その死のいかにありとも 今更に嘆くと

はせじ。さあれ思ふ捕虜なる兵は いにしへ

の奴隷にあらず、人外の者と見なして 労力

の搾取をすなる 奴隷をば今に見むとは。彼

等皆死せるにあらず 殺されて死にゆけるな

り、家畜にも劣るさまもて 殺されて死にゆ

けるなり。嘆かずてあり得むやは。この中に

吾子まじれり、むごきかな あはれむごきか

な かはゆき吾子。

『捕虜の死』昭和二十二年(一九四七年)

数は多くありませんが空穂は本格的な長歌を詠んだ数少ない歌人の一人です。中でもシベリア抑留で亡くなった次男・茂二郎を悼んだ『捕虜の死』が有名です。決定的と言える心の高まりをドラマチックに表現する明星派の血脈が流れていると言えますがそれを長歌で表現したのが空穂の独自性です。

小説に呼応するように短歌・俳句の世界でも明治四十年頃からジャンル内に閉じた試みが増えてゆきます。短歌は基本的に一首独立の表現を目指すようになるわけです。しかし戦前から戦中に『万葉集』の評釈を行った空穂は絶唱だけでなく長歌も表現として採用しました。長歌は果てのない繰り言ですが撞着的な日本語によく合った表現です。長歌は現代でも復権させる価値ある短歌表現でありその場合のお手本になるのは空穂でしょうね。

空穂は昭和二十一年(一九四六年)に結社誌「まひる野」を創刊しました。誌名に処女詩歌集の表題をそのまま使ったわけです。空穂の文学に対する考えが反映されているでしょうね。短歌は短歌的表現の枠を出られないわけですが自在であっていいということです。実際空穂は現代短歌の基礎になるような表現も生み出しています。

走せ来たる一ぴきの犬磯の上に踏みとどまりて照れる海見る

『泉のほとり』(大正七年[一九一八年])

天地はすべて雨なりむらさきの花びら垂れてかきつばた咲く

『卓上の灯』(昭和三十年[一九五一年])

命一つ身にとどまりて天地のひろくさびしき中にし息す

『丘陵地』(昭和三十二年[一九五七年])

見ぬ夢のうつくしきゆめありて消えず現しき夢となる時のなく

『木草と共に』(昭和三十九年[一九六四年])

空間に夢をとどめてほのぼのと若葉にこもるむらさきの藤

『去年の雪』(昭和四十二年[一九六七年])

近現代短歌は一般には啄木や寺山修司のように絶唱系の作家の作品が有名です。しかし人間の生は常に波瀾万丈ではありません。長い人生の最後まで歌を作り続けようとすれば作歌方法を日常的方法に変えなければなりません。またそれが短歌表現の可能性を広げることにもつながってゆきます。

空穂は優れた写生短歌を残しましたが必ずしも目の前の風物を詠むという意味での写生ではありません。風物が内面化されています。むしろ内面の微かな揺らめきが基盤となりそれが捉えた現実世界が写生的に描写されている。その意味で子規的な写生の方法と明星的な自我意識表現が統合されています。空穂の写生歌は単に何かを見たことを表現した歌とは手触りが違うのです。

四月七日午後の日広くまぶしかりゆれゆく如くゆれ来る如し

盛りあがり玉なしさける菊の花玉ほぐれては花瓣みだるる

『清明の節』(昭和四十三年[一九六八年])

『清明の節』は遺稿集として出版されましたが見事な短歌が収録されています。「ゆれゆく如くゆれ来る如し」という重畳表現やたたみ込むような「あがり」「さける」「ほぐれて」「みだる」は意味的にはもう何も表現する内容がないと言っているようです。にもかかわらず言語的体験として強い印象を与えます。枯れきった大作家の作品ですね。

いささかの残る学徒と老いし師と書に目を凝らし戦に触れず

『冬木原』(昭和二十六年[一九五一年])

九つのわが女の童、その母に語るをきけば、第一に尊きものは、かしこしや天皇陛下、第二には神蔵校長、第三は亀岡先生、第四はといひたゆたひつ、護国寺の交番の巡査、第五には我家の父か、何とはなけれど。

『鏡葉』(大正十五・昭和元年[一九二六年])

空穂はまた日露戦争と太平洋戦争を体験した文学者でもあります。特に太平洋戦争中の文学者は苦汁をなめました。はっきりと反戦の意志を示さなかったからといって彼らを責めることはできません。社会的に反戦の声を上げることができなかっただけでなく友人や子供らが従軍していたからです。厭戦は多くの人々の心の中にあり勝って戦争が終わるならと一縷の望みをかけていたのです。空穂は戦争を巡る優れた短歌や長歌も残しています。学ぶべき点の多い大歌人です。

高嶋秋穂

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■