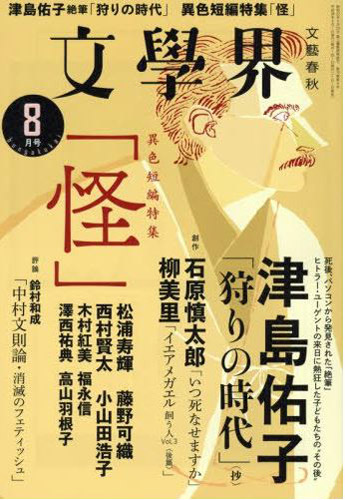

八月号では「異色短篇特集「怪」」が組まれている。まったく申し訳ないが、それを見てちょっと笑ってしまった。「オール讀物」の著者を使うならわかるが、文學界の著者を使ってこの特集を組むのは誰が考えたって無理がある。また贅沢なページ数を持っている雑誌ならともかく、限られたページ数で、編集部主導でこういった特集をどうしても組まなければならない意図がわからない。文學界の読者は、どう考えたってこういった特集を心待ちにしていないだろう。

特集のトップバッターは松浦寿輝氏で、西村賢太、藤野可織、小山田浩子、木村紅美、福永信、澤西祐典、高山羽根子氏と続く。松浦、西村氏のツートップは、まあはっきり言えば文壇内序列である。ただ松浦氏に「怪」のお題で短編小説を書けというのは、これもまた誰が考えても無理がある。実際、ああうんそうねぇという内容になっている。松浦氏は元東大教授で自由詩、小説、評論を書き、そのすべてが文学業界内で高く評価されている。詩で高見順賞、萩原朔太郎賞、鮎川信夫賞を、小説では芥川賞、読売文学賞、評論で三島由紀夫賞、毎日芸術賞などを受賞しておられる。紫綬褒章受勲者でもある。これだけ見れば文豪ですかという華々しさだが、もちろんんなわけない。一般的な知名度や本の売り上げは西村氏が遙かに上回るが、彼の序列が二番目なのは、学歴や賞の受賞数が足りないからだろうか。まあ西村さんは気にしておられないだろうし、あえて気にするとしたら私小説を書くという前提の場合だけだろう。

文學界のウリは、これもまあ誰が考えたって芥川賞である。もちろん芥川賞は文學界掲載作品だけが受賞するとは限らないが、それでも文學界を支えているのが芥川賞であることは揺るがない。芥川賞は一応は文壇の公器的純文学賞ということになっており、現実には文學界文藝春秋社に多少有利に働くようにはなっているが、十分公器としての役割を果たしていてそれは一般にも認知されている。芥川賞候補号とか、芥川賞準備号、もしかするとあなたも芥川賞がもらえるかもしれない特集号なら納得できるしもっと売れるだろう。純文学は芥川賞のお墨付きでももらわないと、なかなか売れなくなっているのである。文學界はそういった、志が高いのか低いのか今ではよくわからないけど、とにかく純文学にこだわる作家とその作家予備軍の中心雑誌である。

ただこの時評でしばしば書いているが、文學界的純文学は通用しにくくなっている。もしくは文学界全体の潮流とズレ始めている。又吉直樹さんにはまったく責任がないが、『火花』の受賞で文學界=純文学の魔法が解け始めていると思う。また純文学作家の中にも、文學界的純文学と心中するのを実質的に嫌う作家が出始めているように思う。もちろんそれを軌道修正して純文学界に君臨してきたのが文學界と芥川賞である。そういった意味での変化の試金石として「異色短篇特集「怪」」があるならよくわかる。ちゃんと「怪」のお題に沿って面白い純文学作品を書いている作家もいるからである。

「クー、・・・・・・じゃなかったんですか、あれは」

おずおずと訊くと、栞さんは力なく頷き、ゆらりと屈んでスニーカーを拾い上げた。(中略)

「オシラサマは、・・・・・・自分でも作れるものなの?」

さむさから自然に、どちらからともなく寄り添い、ホテルへつづく銀色の霜の降りた坂道をのぼりながら、栞さんがもういちど訊いてきた。

「ええ。だから、おばあさんを探して、新しいのをあげませんか。いまから百年、二百年経ったら、それがその家の古くて由緒ある守り神になる」

「いいアイディアだね」

辺りが少し明るんだ。後ろをふり返ると、空ぜんたいに垂れ込めた鈍色の雲のひだが浮かびあがり、水平線もおぼろげに弧を描いていた。粉雪がちらつき始める。

「わたしはまたどこかへ、新しいだれかを探しに行かなくちゃ。・・・・・・でも、きっと、だれもタロウは超えられない・・・・・・」

栞さんが消え入りそうに呟いて再び空を見あげる。腕を組んでいる自分のことは、いつまで経っても、まともに相手にしそうにない。この旅が終わったら、彼女から遠ざかってゆこうと、樹はひそかに決めた。もうあのアパートにお邪魔することはない。それはそれで、泣き出したくなった。

(木村紅美「馬を誘う女」)

「馬を誘う女」の主人公はOLの栞だが、小説は栞と大学生の樹の二つの心理描写のパートに分かれている。栞は樹より十六歳も年上だが、二人は馬好きの人たちが集まる沖縄の離島で出会った。また同じ場所で働いたわけではないが、二人とも東日本大震災のボランティアに参加した経験がある。しかし二人の共通点はこれだけだ。馬好きで東日本大震災のボランティアをした経験は、決して結ばれない二人の関係を描くためにある。

「馬を誘う女」は柳田国男『遠野物語』などに描かれた、馬と人間の女との異類婚が下敷きになっている。女主人公・栞は馬との異類婚にどうしようもなく惹かれる女性だ。しかし彼女の願望はズレてゆく。ボランティアをしていた東北で、栞も樹もNPOの人からオシラサマ人形を見つけたら、捨てないで持ってくるようにと言われていた。老女の家に代々祀ってあった大切なオシラサマなのだ。オシラサマ人形には馬頭のものと女頭のものがあるが、樹は女頭のそれを見つけて持ち主に返した。しかし栞はゴミといっしょに、恐らくは馬頭のオシラサマ人形を捨ててしまった。記憶にスリップしていた映像で、後からあれはオシラサマだったのだと気づいたのだった。

栞と樹は東京に戻ってから会うようになり、飲んで終電がなくなった時など、樹は栞のアパートに泊まるようになる。しかし肉体関係はない。樹はちゃんとした恋人になるためにそれを望んでいるが、栞にはその気がない。というより現実の男を恋人にしてセックスするという考えがすっぽり脱け落ちている。

物語はストレートに栞の異類婚願望が実現される場面へと進んでゆく。しかしそれは、後を追いかけてきた樹によって実質的に阻まれる。また栞の願望が、樹の予想とはズレていたことが明らかになる。樹は栞が馬に魅了された女性だと気づいていたが、彼女の愛する馬は、沖縄の離島で可愛がっていたクーだと思っていた。しかし栞が愛していたのは、写真で見ただけの、福島の牧場に置き去りにされ、骨と皮だけになっていたタロウだったのである。

「馬を誘う女」には、実に木村紅美さんらしいズレが何重にも張り巡らされている。わかっているけど女主人公は現実世界から、その常識と関係性からひたすらにズレてゆく。これはどうしようもない作家の主題だ。エンターテイメント・ホラーではないが、「怪」というお題に沿って、あくまで作家固有の主題を表現できる小説家は力がある。

件の女は、やれ浮遊霊だの動物霊だのと羅列したところみると、どうやら小学生時分にはご多分に洩れず図書館の児童書コーナーで、怖いもの見たさで子供向けのオカルト本シリーズを熟読したタチらしいが、それに倣って云うならば、かような写真が本当のその種のものであった場合、撮影した側にも災いが降りかかることもあるそうな。(中略)

とは云え、何もこれらの事実を殊更にその写真と関連づけて語るのは、ひどく馬鹿気たことに違いあるまい。(中略)

それに貫多の場合、あの写真を撮したあとになって、同人誌でもって初めて自らの私小説を書く展開をみていた。

これが彼にとって幸せだったのか不幸だったのかは分からぬが、ともあれカツカツながらも、現在に至るもこの馬鹿の一つ覚えの芸でもって、生計を立てる成りゆきとなっている。

(西村賢太「写真」)

面白いことに、最も文學界的純文学だと言える私小説を書く西村氏だけが、特集収録の短篇小説の中でベタなオカルト的小道具を使っている。敬愛する藤澤淸造の墓を撮った写真が、奇妙な仕上がりになっていたのだ。取りようによっては心霊写真なのだが、なんのことはない、カメラの調子が悪かったのだ。ただそれを主人公の貫多は、同棲している女をからかい、気を惹くために使っている。

特集原稿であるにも関わらず、きっちりと西村小説ではおなじみの〝貫多〟が登場し、なんなく最低限の「怪」的要素を満たす心霊写真を配置している。それは西村氏の私小説が、純文学と言って想起されるような不安で不定形な文体とは無縁であることを示している。またそれが西村氏の私小説が高いポピュラリティーを有している理由でもある。純文学を巡る深刻で古臭いイメージは、それを相対化できる高い知性を持つ作家によって、内部から変化していると言っていいのではないかと思う。

大篠夏彦

■ 木村紅美さんの本 ■

■ 西村賢太さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■