『荒木経惟写真全集14 猥褻寫眞と墨汁綺譚』(平成九年[一九九七年])より

写真は暴露する。暴露することは猥褻である。

写真は隠蔽する。隠蔽することは猥褻である。

写真を撮ることは猥褻である。

写真に撮られることは猥褻である。

写真を見せることは猥褻である。

写真を見ることは猥褻である。

写真を隠すことは猥褻である。

写真が見えないことは猥褻である。

猥褻なモノは存在しない。猥褻なコトだけが存在する。

猥褻写真は行為である。

猥褻写真は関係である。

猥褻写真は写真である。

猥褻写真は美しい。

(写真集『猥褻寫眞』「まえがき」全文 平成六年[一九九四年])

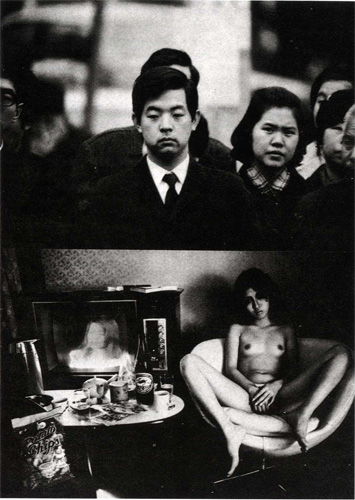

荒木経惟のパブリックイメージは、現在に至るまで猥褻カメラマンというものだろう。広辞苑」の「猥褻」の項には、「男女の性に関する事柄を健全な社会風俗に反する態度・方法で取り扱うこと」とある。もちろん荒木は「健全な社会風俗に反する態度・方法」で写真を撮り発表しているわけではない。ただ荒木の仕事で〝猥褻〟は重要なキーワードである。いわゆる猥褻写真が最初に荒木を有名にした。その意味で猥褻写真は彼が写真家として活動してゆくための大切な武器だった。しかし荒木は必ずしも社会に出るための〝手段〟として猥褻写真を利用したわけではない。猥褻は荒木の写真に対する思想を端的に表現する言葉(概念)である。

荒木は写真集『猥褻寫眞』の「まえがき」で猥褻について書いている。写真は何事かを「暴露」するが、何かを「隠蔽」することもまた「猥褻」なのだという言葉は、彼の猥褻に対する考えを端的に表している。「猥褻なモノは存在しない。猥褻なコトだけが存在する」とあるように、猥褻とは写真とそれを見る人の関係性なのである。ヌードやセックス、死体写真など、社会には隠蔽すべきとされているイメージ(写真)がたくさんある。大多数の人たちがそれを見ることで不快感を抱く可能性が高いからである。

『荒木経惟写真全集17 花淫』(平成九年[一九九七年])より

しかしわたしたちは、それらが時に美しく見えることも知っている。反社会的で猥褻であったはずの作品が美術館に収蔵されただけでも見る人の心持ちは変わるものだ。ただ決して万人が同じ感情を抱くことはない。写真は撮ること、撮られること、見せること、見られることを含めてすべて人間との関係性なのである。だから「猥褻写真は写真である」というトートロジーに行き着くことになる。最後のところ、写真から何を読み取るのかは見る人に委ねられる。写真は見る人のすべての感情(解釈)を受けとめたまま、ただそこにある。

「猥褻写真は美しい」という荒木の結語は、人間の感情を様々に泡立たせる写真を最上のものとする彼の考えを表現している。しかし過去の猥褻裁判の事例などを持ち出すまでもなく、〝猥褻〟の定義(概念)はどこまで行っても曖昧だ。荒木は「下品なものが嫌いだね。わいせつは崇高なものだからね。(中略)だけど、品格があるものはわいせつじゃなくなるからむずかしい」とも述べている。隠されているものを暴露し、それによりさらに隠されている何かを示唆し、また隠蔽の美をも喚起させるような写真は、少なくとも初めてそれを見た人には衝撃的だろう。それはほとんど必然的に社会的な法に抵触するはずである。

まず女陰からはじめなくては、真に世間様が見えないと感じたからだ。30歳にもなった男が自分自身の出発点を確かめたかったとでもいいかえてもいい、そこに真実があったのだ。

(雑誌『創』より 昭和四十九年[一九七四年])

まーともかく、写真をやろうってんなら、まずはオマンコ撮らなくちゃダメだろーなあ。イレポンダシポン、オマンコが風景になるまで撮りつづけるのだ。で、余裕ができて周辺が見えてくる。ケツのアナがよく見えてくる。これが、ミッチャンミチミチウンコたれて「未知子との遭遇」ってやつ。そしたら、ミチコを撮りたくなるじゃない。バーチバチ撮る。そのうちに入れたくなるじゃない、そしたら入れる。ミチコに入れて、オマンコ撮る。これで完全に写真に入門したわけ。おまけに浣腸してあげたりして。それで、だんだん亀裸アングルが上に向かってイクー。オケケ、ヘソ、オッペエ、クチブル、ハナノアナ、メ、・・・・・・そのうち顔がハッキリと見えてくる。女体でいちばんワイセツな顔がハッキリ撮れりゃー、もー卒業ね。

(『未知子との遭遇――『写真への旅』』 昭和五十四年[一九七九年])

荒木は学生時代から写真誌に投稿して入選を繰り返しており、千葉大学の卒業制作として撮影した『さっちん』で第一回太陽賞を受賞した。すでにカメラマンとして電通に入社していたが、生き生きとした下町の子供たちを撮った『さっちん』を見て、彼にコマーシャル・フォトの才能があると感じた人は少なくなかったはずである。しかしすぐに荒木が単なる子供好きのカメラマンではないことが明らかになる。「こうでてくる顔、でてくる裸、でてくる私生活、でてくる風景が嘘っぱちじゃ、我慢できません。これはそこいらの嘘写真とはちがいます」(『センチメンタルな旅』「まえがき」)と書いた写真家に、フィクショナルな美と優しさを表現するコマーシャル・フォトが素直に撮れるわけがない。若手のホープだったはずの荒木は、電通ではほとんど仕事を与えられなかった。ただプライベートの活動は旺盛だった。銀座の街を行き交う人々の顔と女陰を撮っていたのである。

女陰を撮り始めた理由を、荒木は「そこに真実があった」からだと言っている。荒木は『さっちん』について「くそリアリズムに徹すればよかった」のに「しょんべんリアリズムになってしまった」と自己批判したが、女陰撮影は彼なりのリアリズムの追求だった。荒木は「オマンコが風景になるまで撮りつづけるのだ」、「そのうち顔がハッキリと見えてくる。女体でいちばんワイセツな顔がハッキリ撮れりゃー、もー卒業ね」と書いた。通常の社会通念とは異なり、女陰と顔が等価なものとして捉えられている。

『荒木経惟写真全集6 東京小説』(平成八年[一九九六年])より

荒木流のリアリズム追求は呆れるほど過激だった。『北回帰線』で娼婦の性器を弄り廻しながら「なにもない」と呟いたヘンリー・ミラーのように、荒木はほとんど思いつく限りのポーズや状況で女陰(女体)を撮った。それがすぐに社会に受け入れられたわけではない。荒木は昭和四十五年(一九七〇年)に銀座の櫟画廊で個展「シュールセンチメンタリズム宣言2 カルメン・マリーの真相」を開き、女陰をB全パネルに拡大して展示した。客はほとんど来なかった。荒木が考えるリアルなエロ(ス)と社会が求めるファンタジックなエロの間には隔たりがあったのである。荒木は「お客は、パラリパラリパラリンコ、オマンコあるのにパラリンコ。孤独な私は、B全に引伸した女陰に我が聡明なるオデコをぶつけて終日オナニーしていた」と書いた。ただマスコミはこの奇妙な写真家を「女陰カメラマン」と囃し立てた。それが電通退職後の荒木を支えたのも確かである。

カメラマンは基本的に黒子である。有名な被写体を撮らなければ名前を覚えてもらえない。露骨な言い方をすれば、パリコレを撮り有名人を撮れるようになれば、カメラマンの名前が印刷された写真集を出してもらえるようになる。しかし女のヌードやセックス写真を撮って名前を上げるのは難しい。それを見る男たちは何が写っているのかにしか興味がないからである。だが荒木は男性雑誌の世界に、フリーライター兼カメラマンとして頭から突っ込んでいった。荒木の文章と写真はすぐに異彩を放った。ステレオタイプなエロ(ス)を相対化する姿勢があったのである。荒木の文章と写真をまとめた本が出版され始めた。荒木が撮る女性たちはほぼ無名であり、写真と文章の求心点は荒木経惟という作者以外になかったからでもある。荒木はそれまでどんなカメラマンも試みたことのない方法で世に出た。猥褻(写真)の中から現れたのである。

かつて私は、現実を超え、現物を感じさせる女を、『広辞苑』に内緒で、女優と定義したが、実は、女は、すべてが現実を超えていて、現物なのである。女は、すべて女優なのである。

(『女は、すべて女優である。写真は、男のヨダレである』 昭和五十三年[一九七八年])

もっと顔を脱がせたいんだよ。だからアタシは未練がましく撮り続ける。裸にして、わざと顔だけ撮ったりね。顔が一番ワイセツなんだ。でも女は、いくら仮面をはいでもその下に別の仮面が出てくる。

(『アラーキー「顔写」を語る』 平成八年[一九九六年])

ロラン・バルトは『明るい部屋-写真についての覚書』の中で、自分が写った写真が嫌いだと書いた。写真には〝私〟が想像している〝私自身〟とは違う私が写っている。確かに私なのだが、何かが決定的に異なるとしか思えないのである。多くの人が自分の写真を見た時に、バルトと同じような感覚を抱くだろう。写真には〝内面〟が写らない。では人間の内面はその存在の奥底に、手に取れるような核(モノ)として存在しているのだろうか。

商業nude(裸体)写真が多くの場合、入念にメーキャップした顔と同じように演出された人間の表面に過ぎないことをわたしたちは知っている。彫刻や絵画のように美しい男女のヌードは、モデルたちの張り詰めた努力や、カメラマンの周到な照明技術によって表現される。また美しい裸体の男女が美しい内面を持っているわけではない。だから写真の世界には肖像写真というジャンルがある。簡単に言えば人間の内面を写そうとする写真である。nudeではなくnakedな、つまり剥き出しで露骨な人間の内面を捉えようとするのである。しかしnakedもまた曖昧である。たとえば女陰を撮っても、決定的な女の本質が捉えられるわけではない。

便宜的にnudeを表面、nakedを内面と定義すれば、荒木の写真はnudeとnaked(表面と内面)の間を往還している。内面が隠されているのなら、写真にできるのはそれを暴き、明るみに出すことである。荒木は女陰を含めて演出されていないnudeを撮る。撮影のために何ヶ月も前からシェイプアップに励んでいるモデルではなく、街を歩いている素人の女性を口説いて脱がせる。商業写真に比べれば、〝見せる/見られる〟ことに慣れていないnudeには確かにある隠された内面(naked)が写っているだろう。しかしそれはすぐに表層と化してしまう。

見る側はさらに過激な内面を求め、これ以上露骨(naked)なイメージはないという地点にまで達すると、再び表面的なnudeに戻ってくる。隠された何事かではなく、モデルが見せたいと望む事柄にこそ本質があるような気がしてくるのである。見られる側も同様だ。服を脱ぎ化粧を落とし、これ以上さらけ出すものがなくなれば内面の演出が始まる。荒木は「女は、すべて女優なのである」、「女は、いくら仮面をはいでもその下に別の仮面が出てくる」と書いたが男性の場合も同じだろう。「女は、すべてが現実を超えていて、現物なのである」という言葉には、荒木の表面と内面(nudeとnaked)に対する考えがよく表れている。写真は現実の複写だが、写真に写った人や物が、見る人に表面であり内面でもある現実そのものを意識させなければ写真は芸術足り得ない。

『荒木経惟写真全集14 猥褻寫眞と墨汁綺譚』(平成九年[一九九七年])より

『荒木経惟写真全集2 裸景』(平成九年[一九九七年])より

『荒木経惟写真全集18 緊縛』(平成九年[一九九七年])より

『荒木経惟写真全集5 少女性』(平成九年[一九九七年])より

荒木には五十代までの仕事をまとめた『荒木経惟写真全集』全二十巻がある。単純な既刊写真集の再録ではなく、それまでに発表した全写真が主題ごとに再構成されている。第十四巻『猥褻寫眞と墨汁綺譚』では暴くことと隠すことが同時に表現されている。第二巻『裸景』に収録された女性たちには顔がない。女体は個性を奪われた風景としてある。第十八巻『緊縛』は縛られた女性たちの写真集である。男の性の欲望のためにモノ化した女性たちの裸体だと言っていいだろう。ただほとんどのモデルが無表情だ。第五巻『少女性』の十代の女の子たちも同様である。ほぼ表情がない。縛られた大人だろうと未成熟な少女だろうと、モノ化した女性たちは写真の中から見る人を見つめ返す。彼女たちは確実なモノとして存在しているが、その内面の解釈は見る人に委ねられるのである。

二年前の夏、七月十一日、私の母は、死んだ。私は撮った。これ以上の写真は、私にはこれから先もう撮れないであろうと感じた。私は、すでに「写真」を撮ってしまったと思った。私は、写真家として終わってしまったと思った。

そんな私が、夏の終わりの頃であろうか、千葉のストリップ劇場「さかえ座」で、「葵浮世絵花魁ショウ」をひきいる浅草駒太夫に出会った。

よく写真は出会いであるというが、この出会いは、そんな生やさしい出会いでなく、まさに衝撃であった。

浅草駒太夫は、特出しで私にせまってきた。「母の死」でセンチメンタルになっていた私ではあるが、かつては女陰カメラマンと称された私、決してひるまず、ぐっとのりだしてストロボ一発、アサヒペンタックス6×7は駒太夫の女陰に命中した。その閃光は子宮にまではいりこんだ。

駒太夫の女陰は、ビクともピクリともしなかった。決して駒太夫が不感症であるというのではない。ソコに、駒太夫の女陰が、実存していたのであった。コレが実存性というのであろう。ソコに、浅草駒太夫という女性が在たのであった。

死、そして生。性から死。人生とはくりかえしひっくりかえしナベの底とはよく言ったもんだやっぱり古人は偉い。私は写真家として復活したのであった。

(『ストリップ・ショウは写真論である』 昭和五十一年[一九七六年])

昭和四十九年(一九七四年)七月に最愛の母親を亡くした荒木は、筵の上に横たわる母の写真を撮り、「これ以上の写真は、私にはこれから先もう撮れないであろうと感じた。(中略)私は、写真家として終わってしまったと思った」。しかし同じ年の夏の終わりに、ストリッパー・浅草駒太夫率いる「葵浮世絵花魁ショウ」に出会う。客に女陰を見せつけ、舞台の上に客を上げて性行為もするストリップ一座だった。荒木は駒太夫の女陰を撮ることで「写真家として復活した」。荒木の「死、そして生。性から死。人生とはくりかえしひっくりかえしナベの底とはよく言ったもんだやっぱり古人は偉い」という言葉は、エロス(生)とタナトス(死)が表裏一体だということを実体験として深く認識したことを示している。

『荒木経惟写真全集12 激写と偽ルポルタージュ』(平成八年[一九九六年])より

エロス(生)とタナトス(死)は現在に至るまで荒木の仕事を貫く思想的な軸である。ただ荒木の場合、思想はいつも写真を撮ることで表現される。荒木は注意深く「指想」という言葉を使い始める。エロス(性)とタナトス(死)もシャッターボタンを押す指が、写真が生み出す思想なのである。

妻が逝って、部屋の中から空ばかり写していたわけではない、

部屋からバルコニーに出て、バルコニーから空、風、光、

となりの柿の木とか、テラスにからみついた蔦とか、

バルコニーの隅の忘れてたモノとか、バルコニーを写場に、

ヨーコの好きだったグラスにビールをついでその光と影とか、

枯れてゆく花とか、小鳥がつついたりんごとか、

ヤモリのみいらとか、ヨーコと私のジョギングシーズを並べて

写したりしていた、チロと。

そんな〈近景〉を1年モノクロームで写した。一周忌に、

セルフポートレートをヨーコのアマンドピンクのコートを着て

バルコニーで、柿の木を背景にヨーコの遺影と写した、カラーで。

この日から、私の〈色景〉がはじまった。

(写真集『色景』まえがき 平成三年[一九九一年])

荒木が初めて意識的に空を撮ったのは、子宮筋腫で入院した妻・陽子氏を手術室に送り出した後のことである。本当は子宮肉腫で医者からはもう手遅れだと宣告されていた。妻を失うかもしれないという切迫した精神状況の中で、文字どおり空を写し始めたのだ。もちろん〝空〟は〝ソラ〟であり〝クウ〟でもある。この撮影は「空景」や「東ノ空」シリーズと名付けられ現在まで続いている。女陰を撮ることが現実そのものに肉薄するための武器だったように、人間の猥雑な生(エロス)を可能にしている空(死=タナトス)が強く意識されるようになったのである。空は〝ソラ〟だから目で捉える(撮影する)ことができる。しかし〝クウ〟は不可知(不可視)の審級にある。

『センチメンタルな旅・冬の旅』(平成三年[一九九一年])より

「空景」以降、荒木の写真集は空の写真で始まり終わることが多くなる。たとえば作家自選のベスト写真集である『往生写集』(平成二十六年[二〇一四年])は、空景(東ノ空)で始まり空景で終わっている。『写狂老人日記 嘘』(同年刊)でも巻頭と末尾に効果的に空景が置かれている。生(エロス)を脅かし、それを猥雑で華やかなものにもしている空(死=タナトス)が写真集の要となったのである。しかし空景が重要な写真的認識をもたらしたとしても、それによって荒木がなんらかの悟りの境地に達したとは言えない。

『荒木経惟写真全集11 廃墟で』(平成八年[一九九六年])より

陽子氏の一周忌に開いた個展で、荒木はモノクロ写真をリキテックスで彩色した写真を発表した(写真集『空景/近景』平成三年[一九九一年]所収)。また同時期に陽子氏愛用のピンクのコートを着たセルフポートレートをカラーで撮影した。もちろん荒木はそれまでもカラーフィルムで写真を撮っている。しかし初期の荒木の写真集はほとんどモノクロで、また写真家自身にも、どうしてもカラーで写真集を出したいという欲求がなかったようである。だが荒木はセルフポートレートをカラーで撮らなければならないと感じたようだ。実際、この時期に撮られた写真は『色景』と題され、フルカラーの写真集として刊行された(同年刊)。荒木は〝空〟と同時に〝色〟の写真撮影も開始したのである。

モノクロームの写真って要するに彼岸だからね。現実にはいろんな色があって、モノクロームは現実の色を消しちゃってるからさ。色を殺してるわけだから。死に魅かれるんだよ。知らないからね。日本人っていうのは、死に対して感性が強いんじゃないかな? だから昔から墨とか書道とかさ、墨絵もね・・・・・・絶対そうだと思ってる。(中略)色をみんな混ぜちゃえばこれまたモノクロームになるからさ。もしかしたら、色がいっぱい入っちゃってるからモノクローム――そこに色の気があるのかもしれないよ。

(「色気と毛」 平成七年[一九九五年])

「もしかしたら、色がいっぱい入っちゃってるからモノクローム――そこに色の気があるのかもしれないよ」という荒木の言葉は禅の思想に酷似している。日本の仏教には密教と禅宗の二つの流れがある。平安時代でほぼ密教の時代は終わり、鎌倉以降は禅宗が主流になる。最も盛んに禅宗が受容された室町時代には絵画から色が消える。水墨画の時代である。水墨画の流行は禅宗が受け入れられた日本、中国、韓国などでしか見られない現象だが、絵画から色が消えたのは、禅宗が世界を無の一如で捉える思想を持っているからである。ただ禅の説く無は、何もない虚無という意味ではない。

禅の無は世界生成以前の膨大なエネルギー総体である。漆黒のカオスとも認識できるが、無はいわゆる宇宙理論のビッグ・バンのような形で世界生成を始める。無が分節して動植物や無機物などのあらゆる世界内存在が生じ、色や音や風や雨などが生じるのである。密教も世界生成以前に無が存在すると認識するが、阿弥陀如来が介在するという違いがある。阿弥陀如来の「阿(あ)」という声から世界生成が始まるのであり、そのため阿弥陀如来信仰、阿字真言信仰が生まれた。しかし禅は密教のような仏(超越的存在)を認めない。

禅では純粋に無の分節によって世界が生成される。禅の修行者は座禅などによって意識を降下させて無に至り着き(向下道)、無から有(空から色)が生成される様をまざまざと見る(向上道)。しかしそれは悟りではない。恐るべき無を覗き込んだ修行者が光と音と色に満ち溢れた現世に帰ってくると(それはほとんど死の淵からの生還である)、禅は再び無に向かえと命じる。禅には不動の定点という意味での悟りの境地が存在しない。無(空)でもあり有(色)でもあるありのままの世界を、裸眼(naked eye)で直視し続けることが悟りなのである。

露骨(naked)に現実世界を凝視し、時に空(ソラ/クウ)へと視線を飛翔させ、精神の危機の極みで無(モノクローム)から有(カラー)へと反転する荒木の写真は禅の向下道と向上道になぞらえることができる。無と有(空と色)の間を往還するダイナミズムこそが荒木の写真芸術なのである。だから荒木の写真は常に一塊として提示される。膨大な写真全体が思想を表しているのである。また無(空)と有(色)の往還は後期になるにつれて顕著になるが、その萌芽は最初からあった。荒木の「写真家決心」である『センチメンタルな旅』(昭和四十六年[一九七一年])は新婚旅行写真集だが、石棺のようなベンチの写真が収録されている。

『センチメンタルな旅・冬の旅』(平成三年[一九九一年])より

荒木の猥褻写真は、逆説的だが社会的な猥褻コード(法)に抵触するような心性を持つ人には撮れない。荒木は「アタシは結局、愛欲や恋の欲よりも写欲、写真を撮りたいという欲の方が強いんです」、「あたしにとっては、縛りも少女おいたも街の上空に浮かぶ雲も、あたしの「事」だもの。縛りが変態だとか、縛りの世界は、性描写ジャンルでマイナーだとか、そんなこと考えたことがないんだから」と語っている。これらの言葉に韜晦はないだろう。現実直視の極みは聖に通じる。荒木には押しの強い目立ちたがり屋のイメージがあるが、自我意識がカメラのように現実世界から縮退しているからこそ、彼の存在格は肥大化して見えるのである。

もうオートボーイ(キャノンから出たフィルムをソーニューしてシャッターを押すだけのカメラ。フィルムの巻き上げ巻きもどし電動。ピントも電動。こりゃー革命カメラだぜ)なんてカメラが出ちまった時代なんだぜ。もーみーんな写真家よ。まーよーするに、もー感性だけの時代なのね。どのくらい性を感じるか、感じているか。どのくらいホレてるか(オカマのことじゃないよ)、オンナに触れてるか、それが肛門問題なのよ。暗いよオー八〇年代は、プロカメラマンにとって。

(雑誌『スーパー・アート・ゴクー』より 昭和五十五年[一九八〇年])

相変わらずの戯作調だが、写真に取り憑かれ、写真について考え抜いた荒木の言葉はほとんどの場合正しい。引用は全自動コンパクトフィルムカメラが発売された際に書かれた文章である。デジカメが普及し尽くした現在では、「もーみーんな写真家よ」という荒木の言葉にはさらに切実な響きがあるだろう。普通のカメラマンはこんな実も蓋もないことを書かない。荒木はカメラに関する専門知識や撮影技術で武装する必要がないのである。実際にプロ・カメラマンが見向きもしなかったコンパクトカメラを使用し、記念撮影用に開発された日付機能を使って写真集を作った。指想のおもむくままシャッターボタンを押し、写真を選び、並べて構成してゆくだけで彼の思想は自ずから表現されるのである。

写真が歴史的価値を持つ資料(骨董的美術品)としてではなく、絵画や彫刻と同じアート作品として扱われるようになったのはそう昔のことではない。またその動きは欧米の美術市場から始まった。そのような作品として、アンセル・アダムスの神々しいまでの風景写真や、人間や物の本質を抉るように写し出すロバート・メイプルソープやダイアン・アーバスの作品、一種のコンセプチュアル・アートでもあるシンディ・シャーマンやジョエル=ピーター・ウィトキンらの作品がすぐに思い浮かぶ。彼らの作品を見れば、それが数百枚、数千枚の中から選ばれた〝決定的写真(瞬間)〟であることが容易に想像できる。そこには神の視線を我が物にしようとする欧米文化の伝統が息づいている。しかし荒木の写真は違う。

『写狂老人日記 嘘』(平成二十六年[二〇一四年])より

荒木作品はどこまで行っても〝写真〟である。荒木には写真を思想表現の道具に使う姿勢が一切ない。彼の興味は写真という表現媒体の可能性に向けられている。社会が隠そうとする女陰や死を撮り、嘘を撮り真実を撮りピンボケ写真を撮り、人間が残したいと願う家族写真や街の記憶を撮影する。基本的には空間しか写らない写真に時間を付け加える。日付入り写真を撮りその日付を意図的に混乱させ、連続写真を撮りビデオを撮り映画を撮り、また写真に立ち戻ってそれを次々に写し出す、映画でもスライドでもないアラキネマを考案する。ネガを反転させ傷を付け、モノクロプリントに彩色する。それを現代アートと呼ぶのは自由だが、彼は何の執着もなくまた写真に戻ってゆく。すべて化学反応で浮かび上がる写真に人間の手の跡を残すこともまた写真の表現可能性だからだ。常に写真に基づいている荒木の思想は写真そのものの思想である。彼の芸術にはほぼ全ての写真の可能性が表現されている。

荒木の作品を見る人はまずその猥褻さに目が釘付けになり、次いで膨大な量として提示される猥雑な写真群に目と精神を混乱させられるだろう。荒木の写真にはあらゆる現実が写っている。しかし神や作家固有の思想といった、世界を統御する求心点は存在しない。それはリゾーム状に無限増殖し続けながら調和を保ち続けている、ポスト・モダン世界である。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■