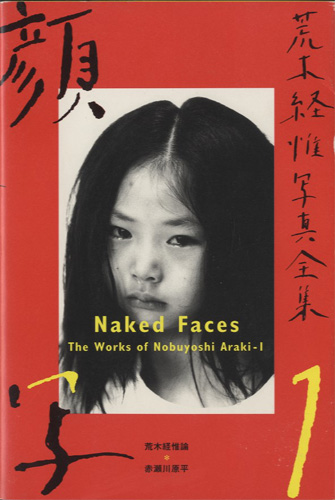

(荒木経惟写真全集1『顔』(平成8年[1996年]平凡社刊)より)

表参道ヒルズで開かれた「男-アラーキーの裸ノ顔展-」にまつわる場で、荒木は「ありのままなんていうことはないんだ」と、繰り返し言っている。とりわけ成人男性というものが過ごしてきた時間を内面化するとき、そこにはどうしたって社会的コードが入り込む。女性においては化粧や媚態があって、やはり素のままというのは幻想に過ぎない。もちろん社会的コードが入り込んだら入り込んだなりの、化粧をしたいと思うなら化粧をしたなりの、その人というものはある。それを「裸」と称することはあっても、夾雑物のすべてを排除した素のまま、ありのままを求めるのは無駄だろう。

写真はいつも、突き詰めれば嘘に属するものを真実として示す道具として使われてきた。その無自覚にいったん嫌気がさしたなら、手を変え品を変え、その嘘を暴いたり、ひっくり返したり、さらに嘘らしくみせたりしたくなるのは人情というものだろう。自ら「人情家」を自認する荒木の、そんな人情とは知性にほかならない。そして、そのような嘘はどうして、簡単にしっぽを巻いて退散してくれはしない。社会というものがあるかぎり、いつまでもこの世に根付いて離れない。だから面白くもある。

『写狂老人日記 嘘』(2015年1月)は、社会的な意図や信念、抒情も含めたあらゆる「作為」を廃したように振る舞いつつ、たとえば4月1日の日付ばかりを並べるという、むしろあからさまな作為を重ねることで、この世の「嘘」のあり様の似姿を写そうかといった試みのように見える。もちろん「嘘」は「嘘」なのであって、嘘の姿がありのまま、ということはない。「嘘」は口偏に虚と書くが、荒木によれば、表紙タイトルの口偏が丸くなっているのはレンズを示しているそうだ。レンズ偏に虚で「嘘」。写真とはそういうものだ、ということか。「 STAP細胞はあります」とテロップの出たテレビ画面を撮ったものが笑わせるし、泣きたくなる気もする。そこからたとえば、早めのスピードでぱらぱらとページをめくってみると、嘘でほんとの、ほんとで嘘のこの世の様相が映画のように浮かんできもする。

(荒木経惟写真集『写狂老人日記 嘘』(平成26年[2014年]平凡社刊)より)

白ボードで墓の彼岸花を撮り始めたときからすでに、自分の作品はコンセプチュアルだった、と荒木は言う。コンセプチュアルこそ作為である。ありのままなどない、というのと同様に、作為がないということ自体が幻想だと認識するならば、コンセプチュアルにならざるを得ない、というのが当然の帰結ではないか。荒木が批判するのは確信的な作為ではなく、社会的に認知されたコード——安保反対でも原発反対でも——に寄り添うことで中途半端な認識を得たつもりになり、それに写真を利用し、従属させようとしていることへの無自覚である。

荒木が撮る女陰もまた、花と同じく本来的にコンセプチュアルだ、と言うべきだろう。もちろん花芯と女陰はそっくりだけれど、そういう通俗なコンセプトなどではなくて、つまりそれを言うならば、あらゆるものは女陰と等価である。

1970年の個展「シュールセンチメンタリズム宣言2 カルメン・マリーの真相」でのB全パネルに拡大された女陰には、それを「観る客」を「男根」のサイズに縮小するというコンセプトが含まれていた。そこには隠されるべき猥褻、あるいはエロというものへの疑義が提出されていて、疑義が提出されている以上、エロを求める観客がほとんど来なかったのは不思議でも何でもない。

(荒木経惟写真全集6『東京小説』(平成8年[1996年]平凡社刊)より)

女陰にエロを求める(たいてい男性)客は欲情を掻き立てられることを期待するので、それは女陰を犯す=支配するイメージによってもたらされることが多いと思う。潤一郎的なマゾヒズムや江戸川乱歩的な母体回帰願望は別とすると、自身が女陰に飲み込まれる、といった自我の矮小化のイメージは男の支配欲=性欲を萎えさせる。つまり全然、猥褻ではないということになる。

この個展において、荒木にはマゾヒズムや母体回帰を表現するコンセプトがあったのではなく、女陰を眺める視線を持つ「観客」を「男根」と同一視させたもので、 それはたとえば「花」と「女陰」を同一視するのと相似の比率としては観念的に釣り合っている。そこに立っているあなた。この世で最も価値があると少なくとも本人は考えているであろう、あなた自身、猥褻なものとして隠されている一部分である男根と等価なのですよ、と示されている。

「あなた」と「あなたの男根」が等価だとすると、男根という部分だけを取り立てて隠す必要はなくなる。荒木がよく言うように、「猥褻なモノがあるのではなく、猥褻なものとして隠すというコトが猥褻」なのだ。たとえば仮に、女の右の膝っこぞうが猥褻であるとして隠すコトが一般化したなら、男は皆、女の右の膝っこぞうをちらっと見る機会に興奮するだろう。これは間違いない。

荒木がいっとき女陰ばかり撮っていたのは、だから皆がそれをダメだと言い、猥褻だと隠す、そのコトに興奮するから撮っていたので、子供のあまのじゃくのようなものでもある。ただ、もちろん右の膝っこぞうに比べれば、女陰には多少の個性もあり表情もある。その隠された個性や表情をこそ猥褻だとするなら、確かに最も猥褻なものは荒木の言う通り、人の顔だ。

先の「男-アラーキーの裸ノ顔展-」において、「謎がなければ魅力がない」と荒木は語っている。ありのままということがないのなら、裸の顔をいくら剝いても、その下にはさらなる表情がある。それをも含めてどこまで撮れるかが作品であり、その下の表情の可能性については観る者が見てとる。顔が孕んでいる謎めいた魅力とは、常に何かが隠されているという意味では、確かに最も「猥褻」だ。

(荒木経惟の〝顔〟 撮影・野村佐紀子)

猥褻ということが謎の持つ魅力と等価ならば、顔の持つ最大の魅力は、意図的に表現された表情にはない、ということになる。いや、意図的に表現された表情のさらに奥にある、と言うべきだろう。荒木の撮る大人の(少女も含めた)女性たちがたいてい無表情なのは、彼女たちの通りいっぺんに魅力的な表情によって、その奥へと視線が妨げられることを避けようとする親切心であるようにも思える。

「オマンコを一万回も撮っていると、顔が一番ワイセツに見えてくる」というのは、荒木の有名な(?)台詞だが、それはどこかしら禅僧の修行じみて聞こえないこともない。「女陰写真家」などと命名された時期もある荒木だが、実際かなりヒドイと言えばヒドイ写真もあって、それでもいつも女性たちに囲まれているし、彼女たちは皆リラックスし、安心しているように見える。

写真が抒情的だと言えば「だって俺、抒情の人だもん」と即座に返す荒木は、それと同じく「だって俺、優しいもん」と言うだろう。しかし荒木の抒情、センチメンタリズムが、あらゆる通俗な認識や型にはまったセンチメンタリズムを排す試みのあげくに出現するセンチメンタリズムであるのと同様に、荒木の「優しい」のは、被写体を含めた世界の事象に対する根本的な態度を定義するものである。それはあらかじめ優しさとして示されるコードとしての気遣いでは必ずしもないし、どこか禅僧めいた意固地さとか、口ではなんと言っていてもオイタなんかしないとか、そういうものでもない。

荒木の優しさとは突き詰めれば、女たちを等価に扱う態度に集約できるように感じる。それは女たちそれぞれを自分の好みによって差別しないということではなく(それはもちろん、するのだが)、女たちと草木やなんかを同じように扱う、という意味である。

金魚屋のインタビューのとき、私たちは荒木さんに「嫌いな人って、いるんですか」と訊こうかと考えていた。その問いを発する前に、「どんな人でもね、いいところってあるんだよ」と荒木は言い、それがすでにその答えであった。

文字に起こせば、まるで子供に対する僧侶か何かの説教めいているが、その「いいところ」を撮りたい、それが撮れればいいという写真家の答え、シンプルな写真論として、それは腑に落ちた。

荒木の言う「いいところ」とは当然、社会的に認知され、賞揚できる要素という意味ではない。むしろ「いいところがあるはずだ」という確信のもとにこそ撮ったならば、撮られた姿がいいところになる、という禅問答にも似た、写真を介した世界認識だろう。それはつまりは世界に対する究極的な信頼、嘘を排しきれないこの世のすべてへの、嘘への不信も含めた肯定である。

それだから、この世に女として存在させられている者たちもまた、その荒木の態度に安堵するのだと思う。女たちはほとんど生まれたときから愛想笑いし、慎ましく可愛らしく振るまうことを強要されている。いつの間にか自身ですら、それが本性と錯覚してしまうまで。しかし荒木の、そのカメラの前では仏頂面をしていてもいいし、女陰を隠せとも言われない。

花は性器を突き出し、それがアイデンティティであり、顔であるかのごとくである。死にゆくときにはいっそう匂いが立つ。それで虫を魅了するのに、愛想笑いなんぞしない。女がいつも花のようでなくてはならない、というのではない。ただ花のようであったとしても、別に構わないではないか。一本100円の、その辺で売られている花とそっくりの瞬間があったとしても、それで何かが損なわれることはない。それで大騒ぎするのは、愛が足りないのである。と、荒木なら言わないだろうか。

女たちは花と同じく無表情を許されて、躯体を曲げたり、女陰を開いたり、裸の胸を突き出したり、項垂れたりしていて、その肉体のどの部分にも特に羞恥したり意味を見い出したりはしない。花を束ねるように縛られたり、花弁に悪戯するように色を塗られたりしても、嫌がるでも大げさに苦悶するでもない。カメラを目に入れ、また笑みは浮かべていても、ネコと同じくその向こうの視線に媚びたり訴えたりする必要を感じない。花やネコと同じでいい、それが存在しているということだ。

(荒木経惟写真全集19『Aの愛人』(平成9年[1997年]平凡社刊)より)

この世に今、存在しているということ。かつて存在していたこと。それらは光と影によって印画紙に刻印される。女たちが過ごしてきた時間は、光と影との重なり合いだ。内面とはそれでしかない。豊かな喜怒哀楽がその者にとって何ごとかであるのは、子供しかない。女たちの内面とは、この世で過ごしてきた時間、死に向かう時間でしかない。花を開かせるのも枯らせるのも陽の光であり、感光する印画紙の中で女たちも光によって存在し、朽ちる予感を漂わせる。

私たちは皆、いずれ存在しなくなることを前提に、存在していることを十全に認識すること。荒木のコンセプチュアル・アートのコンセプトとは、それを認識させることにつきる。写真は、そして言葉もまた、存在を認識させるものでありながら、たいていの言葉、たいていの写真は、中途半端な認識に存在を従属させるのに手を貸しているに過ぎない。しかしそれは存在の不十分さから来るものではない。不十分な存在など、ない。

不十分なのは常に認識である。だから荒木は言葉を綴るのだろう。写真のメッセージを言葉で補うためではない。言葉が、ぬるい認識が、存在をできるだけ邪魔しないように。言葉が、それだけのものでしかないことを忘れないように。言葉もまた、写真と同様に嘘をつくこと、そしてそれゆえにすべてが表れもするのだと、示すために。

(荒木経惟写真集『さっちん』(平成6年[1994年]新潮社刊)より)

写真とは何か。押しゃー写る、それを誰が荒木に与えたのだろう。それでこの世の存在を撮りながら、荒木は最初からすでに存在の果てを見ている。存在を見失わせ、しかし存在に必ずまとわりつく嘘という意味においても。存在を生み、朽ち果てさせる時間という意味においても。何が荒木にその認識を与えたのだろう。

荒木は自ら三ノ輪の「墓育ち」などと言っていて、そもそも生死の境を写す装置としてカメラに触れ始めたようにも思われる。荒木経惟という人には今現在、生身で存在している女たちだけでなく、かつてその骨をごちゃまぜにして遊んだという遊女たちの霊もまた憑き、彼を守っているかのようでもある。

小原眞紀子

(了)

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■