『書き下ろし小説』(平成十一年[一九九九年])表紙

初めて荒木経惟の文章をまとめて読んだのは、平成六年(一九九四年)に刊行された『包茎亭日乗』だった。『アラーキーの愛とエロスと偽りの写真真実2628日記』というサブタイトルが付けられていた。「噂の真相」という雑誌に連載されていた写真付き日記で、モノクロの巻頭グラビアのような形で掲載されていたと思う。「噂の真相」は終刊してしまったが、今ではタブーなき反権力・権威ジャーナリズムだったと賞賛されることもある。しかし当時の感覚で言うと実に怪しげなゴシップ雑誌だった。それを本屋で立ち読みしたり買ったりしていたのだから、真面目とも猥褻とも、なんとも表現しようのない独特の魅力を感じていたのだと思う。

ただまだ二十代前半だった男の子にはちょっと刺激の強い雑誌で、ガールフレンドが部屋に遊びに来た時などには、雑誌の山の下に隠した方が良いだろうと思わせるようなところがあった。『写真時代』になるとなおさらで、これはもう絶対に持っていることを親にもガールフレンドにも知られてはならなかった。そういう雑誌をコソコソ買って熟読していたのだから世話はないが、単なるエロ雑誌とは違う魅力があったのである。考えてみると、そういう猥褻で猥雑な魅力を放つ雑誌は世の中からきれいさっぱりなくなってしまった。そんな怪しげな雑誌の中心に必ず荒木経惟の名前がデンと印刷されていた。この僧侶か哲学者のような難しい名前を持つ作家の文章は、いつもはしゃいでいて軽かった。

『包茎亭日乗』 平成六年(一九九四年)刊より

1月6日 ペンタックスズーム70デートを買う。バカチョイでズームてーのが愛しいネ、短小包茎カマラ。今年からこのカマラで写真日記をつけることにする。断腸亭(注-永井荷風の雅号)にならって、包茎亭日乗。

1月7日 筆おろしは、新宿のオカマバー・ルルで上野昂志をやらせフォーカス。

1月19日 写真時代4月号の亀頭カラー・光色な女、奥村ひとみを流行通信のスタジオで激写。フェラれてるのは早稲田大学第二文学部の大阪太郎、これで停学だネ。

1月21日 青山、原宿を東京アッジェして夜の六本木に。電話機までにホテルトルギャル花盛り、これじゃNTT株があがるわけだ。ふりむいたらシロデカ美人、アイウォンチューハウマッチと一発閃光。

(『包茎亭日乗』‘87年 平成六年[一九九四年])

写真家は常に〝作品〟という意識を持って写真を発表するものだが、荒木は素人でも撮れそうなスナップ写真を平気で掲載していた。それだけでも異様だったが、文章もまた奇妙だった。荒木はヌード撮影を〝挿入〟と呼んでいたのでカメラは「カマラ」(魔羅)であり、スタジオで強いライトに照らされる魅力的な女性モデルは「光色」(好色)な女になる。写真を撮ることとそれを見る人との関係感覚に沿って、普通の単語が次々に言い換えられてゆく。

『包茎亭日乗』を買ったのは平成二年(一九九〇年)に荒木の愛妻・陽子氏が亡くなり、その前後を撮影した写真集『センチメンタルな旅・冬の旅』(三年[九一年])に驚いたからでもある。病室やお葬式の写真はともかく、お棺の中で花に囲まれて横たわる亡妻の写真を撮り、それを発表する(発表できる)写真家がいるとは想像もしていなかった。当時、荒木がすでに亡き父や母の遺体の写真を撮っていたことを知らなかったのである。ただ『冬の旅』は陽子氏の死をセンセーショナルには取り扱っていなかった。

陽子氏の死去の前後は、近親者にとっては相当にきつい体験だったと思う。平成二年(一九九〇年)一月二十六日、危篤の報せを受けた荒木は昼頃女子医大に入った。陽子氏は昏睡状態だった。翌二十七日の午前三時過ぎ、陽子氏の意識が戻った。それから陽子氏はしゃべり続け、最後まで意識もあったようだ。「死にぎわに、顔をなんどもなんども横にふった。イヤ、イヤ、死ぬのイヤ。’90年1月27日午前11時、陽子は逝ってしまった」と荒木は書いている。『冬の旅』の写真もそこに添えられた文章も淡々としていたが、『包茎亭日乗』を読んでその前後に荒木が何を感じ、何を考えていたのかを知りたいと思ったのだ。

同

2月17日 東京日和。ヨーコを想いながら歩くことにした。銀座和光の前で、東京画の日のこと(思想の科学9月号’89)を想った。紀伊國屋書店で目玉と珠玉を買って帰る。ON THE LINE 2月号が届いていた。ヨーコの最後の文章を読んで、泣いた。

2月23日 由紀子(ルポライター)をSMスナイパー・東京アリス13。伊吹でしゃぶしゃぶ、ダグでハーパー、吉祥寺ルポルノ。

2月24日 原宿で拉致した千茶を樹蔭で姦写(スーパー写真塾新連載・東京リセエンヌ)、AURAの子レッズが死ぬほどスキ。かわった名前だねェ。お母さんがお茶の先生なので、お父さんがつけたの。伊吹ですき焼、ダグでハーパー、ちょっとおイタしてひばりヶ丘。

2月26日 なんと何年ぶりかアサヒカメラ・インタビュー(4月号)、愛しのチロ見た女のコが〝荒木さんって、いい人に違いない〟なんてファンレターくれてさぁ、そういって寄ってくるコに、おイタするワケだけどさ(笑い)。通い後妻のユミコにすっかりなついちゃったチロ。

(『包茎亭日乗』‘90年)

陽子氏死去前後の荒木の様子を知りたいという僕の興味は、満たされたような満たされないような感じで終わった。引用は葬儀から一ヶ月ほど後の日記だが、荒木は陽子氏最後の文章を読んで泣き、旺盛に仕事を再開してもいる。その多くがエロ写真とも芸術写真とも判断がつきかねる素人女性のヌードなどを撮った写真だった。『写真時代』の末井昭編集長や『ガロ』の南伸坊編集長、『déjà-vu』の飯沢耕太郎編集長、同業者で写真家の内藤正敏氏や作家の富岡多恵子、田辺聖子氏など、早くから荒木の才能を見抜きその芸術的な価値を認めていた人たちは本当にすごいと思う。僕はこの写真家は尋常ではないと感じながら、どこか半信半疑だった。当時の芸術界には未だにシリアスな戦後文学的雰囲気が残っていたが、荒木ほどそんな文脈からかけ離れた作家はいなかったのである。

実人生で起こった痛切な出来事をどう表現するのかは、芸術に対する作家の考え方によって異なる。現代詩の詩人たちのように我関せずの立場を貫く前衛文学作家たちもいる。しかし僕はそのような立場に批判的だ。前衛作家たちは実人生を表現するための方法を持っていないだけだと思う。多くの前衛作家たちは、言語の表現可能性を極めるのだ、新たな言語表現を生み出すのだと言う。しかし言語は相対的なものである。今現在斬新に見える言語表現も、時代が変わればすぐに陳腐になってしまう。また言語は年を取らない。言葉と心中することはできないのである。英文学や仏文学の権威であっても日本人がイギリス人やフランス人のようには年を取れないように、抽象記号である日本語に新たな表現の可能性を与えられるのはやはり作家の肉体性だと思う。作家は実人生での重大事件を表現すべきである。ただそこにも作家ごとに様々な表現方法がある。

嬉しい悲しい寂しいという感情をストレートに表現することだけが実人生の作品化ではない。私小説作家の葛西善蔵は愛人が子供を産んだ時に、「四月二日、おせいは小石川のある産科病院で死児を分娩した」(『死児を産む』)と書いた。しかし次の小説で「死児を産む――こうした題の短編を、自分は彼女の産まれた翌る月の四月のある雑誌に発表しているが、じつは、自分がそれを書きあげた三四日後に、彼女――ユミ子は、小石川のある産科病院で健全な産声を揚げたのだった」(『われと遊ぶ子』)と書いた。善蔵がこのような小説を書いたのは、「それほど深く子供の出生を呪わしく考えていたのではないが、いろいろな事情から(中略)生じっか娑婆の明るみなんか見せない方が、子のために仕合せだろうという気がされていた」からである。どんなに倫理的に指弾されようと、人間存在のある真理を描き切ることができれば、それは優れた文学作品たり得る。

写真家の篠山紀信氏が激しく反発したように、『冬の旅』には倫理的に批判できる面が確実にある。荒木もそのことに意識的であり、母親の遺体を撮影した時すでに「母を、接写したかった。触写したかった。その気持には、かなりの打算がまざりあっていた。それは、写真家としての打算である。人間として失格なのかもしれない」と書いている。素人が愛しい近親者の遺体の写真を撮り手元に残すのと、写真家がそれを行うのでは、写真家がプロであればあるほどその意味合いが違ってくる。作家が批判を覚悟の上で、私生活で起こった悲痛な出来事を容赦なく作品化するのと同じである。

また荒木の写真集『さっちん』に第一回太陽賞(昭和三十九年[一九六四年])が授与された際、選考委員だった木村伊兵衛は、この表現は「紙芝居」に堕する危険性があると指摘した。通俗物語になってしまう危うさがあるということである。実際、荒木芸術をよく知らない人が『冬の旅』だけを手に取れば、お涙ちょうだいの写真芝居に見えることがあるだろう。しかしいつものように、と言うべきだろうが陽子氏の死は通俗な物語になっていない。荒木は陽子氏の死を劇的な物語には仕立てなかったのである。

『センチメンタルな旅・冬の旅』(平成三年[一九九一年])より

『イコンタ物語』、『少女物語』、『東京物語』など、荒木には〝物語〟がタイトルに付いた写真集がかなりある。『荒木経惟の偽日記』、『東京日記』、『私日記』、『写狂老人日記』と〝日記〟が付く著作も多い。ただ荒木の物語は事件が起こり、起承転結で進んでなんらかの結末(大団円)を迎えるものではない。また日記で事実をありのままに書いている(写真で写している)わけでもない。荒木は「日記をよく書く奴は絶対に嘘つきだし、続けてるうちに平気でつけるようになるね。フィクションがいちばん多いのは日記、アタシなんて正直な方ですよ」と言っている。荒木の日記にしばしば〝偽〟が付く理由である。

荒木は「写真は私写真である」、「写真は私小説である」と言い、自己のプライベートを写した写真やモデルの私生活に踏み込んだ写真を数多く撮ってきた。コマーシャルなスタジオワークも数多くこなしているが、〝荒木経惟〟と印刷された写真集にそれらの写真が収録されることは少ない。荒木の仕事の中心は私的な空間(瞬間)を撮ることである。ただ自己の私も他者の私も曖昧だ。最深部を捉えたと思った他者の内面(私性)は、次の瞬間には驚くほどの変貌を遂げる。それは自己の内面も同じである。

強烈な喜びや悲しみの感情が嘘であるわけではない。ただそれはすぐに過ぎ去り次の私が始まる。写真は写真家にとっても被写体にとっても今現在は事実であり、過去や未来においてはフィクションでもある瞬間を切り取る。私の生は断片であり連続でもあるのだ。しかし私のものである限り、そこには必ず調和がある。荒木の物語はこの調和を指す。猥雑で矛盾だらけの私の日々の断片(日記)は、総体としては必ず調和し完結した物語世界として立ち現れるのである。この意味で日記と物語は地続きである。次々に虚構化されてゆくとはいえ、ある瞬間には事実であった日記によって紡がれる物語は、作家が頭の中で作り出した物語よりも、より露骨で切実な人間存在の真理に迫っている可能性もある。

ただ荒木芸術における日記と物語の関係を正確に認識できるようになったのは、少なくとも僕にとっては最近のことである。具体的には『荒木経惟写真全集』全二十巻(平成八年[一九九六年]~九年[九七年])と『荒木経惟文学全集』全八巻(十年[九八年]~十一年[九九年]いずれも平凡社刊)が刊行されてからのことだ。『写真全集』は全集と銘打たれているが、既刊写真集を荒木がテーマ別にセレクトし再構成したものである。過去に写真集をまとめた時の私と現在の私は異なるという意味で、それらは新写真集だと言ってよい。しかし見慣れた写真も多いので荒木写真のレゾネ的役割を担っている。

『文学全集』も荒木が過去に書いた文章のセレクトである。荒木は長い間フリーの写真家兼ライターとして活動しており、インタビューなども含めれば関連文章は膨大な数になる。ただ彼が文筆家でもあったのはわたしたちにとって幸いだ。荒木は日記と物語になぞらえられる写真の虚実を、時には悪ふざけに近い形で往還し続けた。しかし『文学全集』を読むと、初期からほとんどその思考が変わっていないことがわかる。また『文学全集』第八巻はその名の通り『書き下ろし小説』である。この作品は荒木らしいハチャメチャな内容である。しかし荒木文学を代表する傑作である。

『書き下ろし小説』(平成十一年[一九九九年])グラビア写真

8月10日 朝ビール、銀むつの粕漬け、つるむらさきのおひたしからし土佐酢で、ごはん、いんげんと油揚げの味噌汁、(中略)昼、花蔭を写して、夜、川島雄三の花影’61を観る。まほうーん。またちょっと新しいマンガを描こうと思っているんですけど、結構面白いキャラクターが見つかったら(笑)。『デジャ=ヴュ・ビス』の「天才写真家星人アラキング」が自分では気に入ってて。あんまりいろんなことに手を出してもなんだし、今の私のアイドルは「アラキング」(笑)(ユリイカ8月号 特集島尾敏雄) 夏生ゆうなは、Aの包茎をくわえた。ノロになった。(中略)大腰にすかゝゝと四五度攻むれば、女首を斜めに動し、やがて両足左右に踏み張り、思ふさま股を開いて一物をわれから子宮の奥へ当てさせる様子。(中略)女は上よりのしかゝって、続けさまにアレゝゝ又いくまたいくと二番つゞきの淫水どッと浴びせかけられ、此れだけよがらせて遺ればもう思残りなしと静に気をやりたり。

(『書き下ろし小説』平成十一年[一九九九年])

『書き下ろし小説』は日記から始まる。荒木最愛の作家・永井荷風の『断腸亭日乗』が意識されているわけである。夜になり荒木は川島雄三監督の映画『花影』(昭和三十六年[一九六一年])を見て、雑誌「ユリイカ」の島尾敏雄特集を読んだようだ。島尾の孫のまほ氏が写真雑誌「déjà-vu bis(デジャ=ヴュ・ビス)」掲載のマンガで、荒木を主人公にした「天才写真家星人アラキング」が気に入っていると語ったインタビューを引用している。そこから唐突に文語体の花柳小説が始まる。これも荷風の『腕くらべ』を意識している。『書き下ろし小説』は事実(日記)に沿った意識の流れを記述しながら、荒木のパブリックイメージをなぞるような戯作に転調している。すべて荒木(私)に関係しているが、そのエクリチュールは複雑である。

荒木 ウチら流行ったのは、ターザンごっこですね。(中略)アタシの場合、遊び場はほとんど浄閑寺、お墓の中だったね。(中略)近くに吉原の総霊塔があって、それを砦にしてインディアンごっこして、騎兵隊になってインディアンを捕まえては墓下の鍵を開けて、そこに閉じ込めて。墓の中には遊女たちの骨壺がズラリと並んでいて、閉じ込められると暇だからと、骨壺まぜちゃったりして、絶対罰あたるわ。(中略)戦争中疎開できなくて、お墓には爆弾落とさないからって、浄閑寺に連れて行かれた。そうすると、すぐ向こうに焼夷弾がバンバンおちて、あー、マーちゃんちが燃えてるって、そんな感じで俺は墓育ちなんだ(笑)。 荒木 そう、だから近所みんな小さな防空壕つくらされたよ。中でこおろぎと遊んだ記憶あるもの。

*

「純写真」には一つだけ危い部分があった。言葉がない故に、言葉を想像させるのである。「すべて」が写っているように見える故に、言葉を想像させるのである。(中略)「純写真」もまた、実際以上に意味ありげに見えてしまうのである。アラーキーはそれをセンチメンタリズムであると断じた。(中略)言葉のない「純写真」を脅かすセンチメンタリズムへの強力な解毒剤、それが、エロリアリズム、偽ルポルタージュ、駄洒落を駆使した「粋(いきな)文学」であった。(中略)ぼくは久しぶりに、彼の「文学」を読み返し、心の底から感動した。なぜなら、もう二十年も前から、彼は写真と文学の両方で「純」というセンチメンタリズムと徹底して戦い続けてきたのだ。

*

20時 今夜は荒木氏の部屋にスタッフが集まり飲む。荒木氏は「ワイルド・ターキー」。平凡社『文学全集』のネタのため、荒木氏が次々に発するダジャレや名言を記録すべく、野村さんは巨匠の襟元にマイクを取り付けMDで録音。(中略)22時30分 荒木氏突如起き上がり、部屋でそのまま撮影開始。卑猥なポーズをとらせる巨匠。梅「やだー、こんなの美しくないじゃないですか」荒木「醜は美を超えるんだよ」。最後に梅ちゃんの希望で、帯で腕を縛り荒木氏と一緒に撮影。本日撮影終了。

(同)

すべて『書き下ろし小説』からの引用だが、一つ目のブロックは唐十郎氏との対談から荒木氏の発言だけを抜粋したものである。二つ目のブロックは荒木論の転載である。筆者は不明だが、僕が読んだ中で最も優れた荒木論であり、荒木も納得するものがあったので引用したのだろう。三つ目のブロックは湯河原での撮影に同行したスタッフ日記の引用のようだ。部屋で飲んでいる時に、荒木の愛弟子の野村佐紀子氏がマイクで荒木の言葉を録音したとある。これは湯河原撮影以外の現場でも行われたようで、『書き下ろし小説』には撮影時の荒木の発言をテープ起こしした原稿も含まれている。

荒木の写真が「私写真」であるように、彼の書き物は基本的には私小説的(日記を含めてひたすら私の日常を書いたもの)である。実際、『書き下ろし小説』の帯には「ついに脱稿!300枚の完全私小説」と印刷されている。しかしそれは、いわゆる純文学における私小説とは質的に異なる。『書き下ろし小説』には荒木自身が何を考え、何を思ったのかといった記述はほとんど含まれていない。荒木の自我意識は私小説のような形では肥大化していないのである。

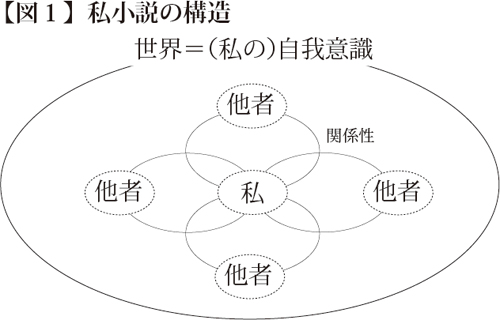

【図1】は「私小説の構造」である。私小説文学において作家は、私の自我意識を世界とほぼ重なり合うように肥大化させる(〝彼・彼女〟など三人称を使う場合でも構造は同じである)。もちろん自我意識の肥大化が可能なのは家(家族)などの狭い範囲に限られる。しかし私の自我意識が世界とほぼイコールになれば、もはや〝私〟を特別な存在として意識する必要はなくなる。世界は私の自我意識世界なので私の思考(想念)がベースになるが、他者との関係性を人ごとのように客観的に描けるようになるのである。

この肥大化した――絶対化した自我意識はヨーロッパ小説の作家主体と相似である。キリスト教を世界認識の規範にする欧米小説では、作家主体の審級は神のそれになぞらえられる。私小説の自我意識もまた神のように絶対的なのだ。この意味で私小説が日本文学を代表する小説であるのは間違いない。私小説作家は欧米文学とは異なる形で、しかし欧米文学と同様に神のような視点から世界を描くことができるからである。だが荒木芸術の構造は、私小説のそれよりも俳句文学に近い。

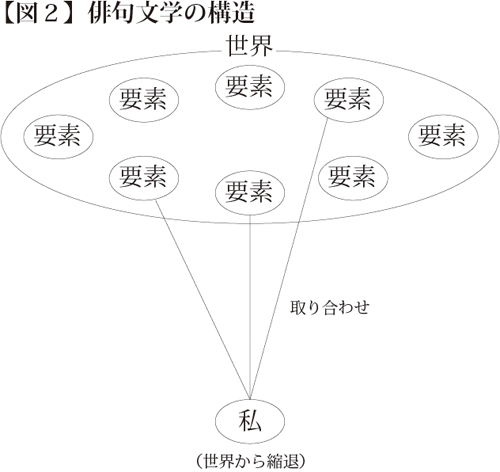

私小説とは逆に、俳句文学では世界から限りなく縮退した審級に位置する私(作家主体)が、ほぼランダムに世界内要素を取り合わせる。それによってある調和的世界観を表現するのである。この調和的世界観は一般的には東洋的世界観と呼ばれる。もちろん私が取り合わせることができるのはせいぜい三つほどの世界内要素であり、その表現はミニマルである。だがミニマルだからこそ東洋的世界観が鮮やかに表現されるのである。また私小説と俳句文学の〝私〟は肥大化と縮退という意味で対局的だが、どちらも世界を客観描写できる構造を持っている。

俳句文学の自我意識の縮退構造は、当然だが芭蕉以降の江戸時代からあった。しかしそれをヨーロッパ文学と対比して、明治の新たな文学としたのは正岡子規と夏目漱石である。子規の写生俳句は世界から縮退した私が、カメラのように世界の諸相を言語化する方法だった。漱石はこの方法を小説文学に援用した。初期漱石小説は写生文小説と呼ばれる。そのデビュー作『吾輩は猫である』は、もはや人間ではない審級まで縮退した語り手(猫=私)がカメラのように人間世界の諸相を描写してゆくのである。

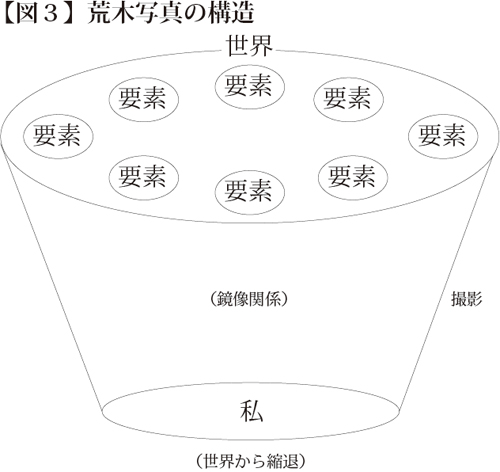

カメラを使って世界の諸相を切り取り続けているという意味で、荒木の方法は俳句文学の構造に近い。ただ言語とカメラを使った世界描写には大きな違いがある。わたしたちは俳句文学の〝私による世界内要素の取り合わせ〟を簡便に〝俳句形式〟と呼ぶ。この俳句形式は、日本人が日本語を使って日本文化の基層(本質)を捉えようとし続けたことで生まれた自然発生的なものである。この形式は驚くほど強固でありほかに代換えが利かない。究極を言えば俳句文学とは俳句形式のことなのである。全ての俳人は俳句形式を使って日本文学の基層に肉薄しようと日々努力している。そのため俳句文学では自由詩や小説のような形では作家の個性を表現できない。俳句作家の個性は、世界内要素の取り合わせの偏差によって表現される。

もちろんカメラで世界を切り取る荒木写真にも偏差は認められる。猥褻はその代表的なものだろう。しかし荒木の全仕事を見れば明らかなように、彼はあらゆる世界内要素を撮っている。荒木にとって世界内要素は基本的に等価であり、猥褻という印象は、写真を見る側の判断だとも言えるのである。

荒木写真では無数の俳人たちによって飽くことなく繰り返され、強化されてきたような形式が一切存在しない。言語的、または高度に人為的な美意識が希薄なのである。むしろ荒木は美意識を含むあらゆる思想を写真から排除しようとする。「写真は被写体絶対主義である」と言い、「写真はカメラが撮らせる」、「シャッターボタンを押せば写真は写る」と語る。実際にそうしているかどうかは別として、荒木は写真をできるだけその原理において捉えようとしている。写真には何かが写る。荒木の写真にはザラザラとした生の現実世界が写る。露骨なまでに剥き出しの世界が表現されているのである。

『写狂老人日記 嘘』(平成二十六年[二〇一四年])より

Aはカメラである。神楽坂箪笥町にある写真診療所の窓から車と人がまざり逢うT路を見ている。(中略)神楽坂横寺町、盲目の少女が、陰翳の石塀をなぜながら歩いてくる、亀頭石につまずき坐る、チェックのスカート白いパンツ、シャッター音、買い物帰りの不倫妻がふりむく、陰毛長ねぎ、琴音、春琴抄。(中略)駅前の階段を下りてくるチェックのマフラー紺の性服の女子高生、こないだペントハウスで永井流奈をラブホテルで淫写した後ルージュでおしゃぶりおっと間違いたおしゃべり、ルーズソックスっていつも履いてんの。学校キビシーから、終わってから履きかえてる。駅のトイレかなんかでェ、住んでるのは八王子だっけ。アー、バカにしてるー。(中略)バルコニーから部屋を覗く、ミモザと陽子、空を見ている、豪徳寺駅への路、自転車の同棲してる2人、乱交の男根樹3本、(中略)たこ八ういーんういーんういーんセセッションの「TOKYO COMEDY」展カタログには、クリスチャン・グラヴァーナの荒木への批判的な論考「日本の女の子を連れといで!――西洋が見る荒木経惟」とともに、エルフリーデ・イェリネクの「道をひらく――荒木経惟の写真芸術についての考察」が、対照的なかたちで収録されている。(中略)大分より奥口有子上京、目黒邸にて緊縛愛恋、剃毛して下さいゆー、噫やっぱりオマンチョは美しい! とここまで書いてちょうど30枚になったのでヤメる、100枚書く予定だったのだがやっぱり書けねぇぜとクローバー、この小説の編集女浅井四葉に言ったら30枚でいいからと言ったので。やっぱり小説は書けないね、Aはカメラなのである。

(同)

ありのままの世界を、それが無限なら無限に、多様なら多様なまま写真で撮影し続けようとする荒木写真において、世界と私(作家の自我意識)は鏡像関係にある。世界の矛盾、猥褻、猥雑は私のものでもあるのだ。この「荒木写真の構造」において、荒木は基本的には一切の形式(方法)を設定していない。写真の形式とは美や社会問題意識、あるいは「決定的瞬間」といった真理探究によって世界を捉えることである。このような方法を持てば確かに私の自我意識は強固になる。人々が数枚の写真で名前を覚えてくれるスター写真家になれるだろう。

だが荒木はその逆だ。彼はむしろ私の自我意識を限りなく希薄化させる。私と呼ばれる虚の鏡面に世界を映し出すのである。そのため思想や方法を持たないにも関わらず、荒木の自我意識(私)は大きく見える。世界の多様さ、猥雑さに比例する形で作家の自我意識が肥大化して見えるのである。「Aはカメラである」と書いたように、荒木は鏡面のような自我意識に世界を映し出す。思想も方法もないのに荒木の写真世界、自我意識が統一されているように見えるのは、世界がそうだからである。

乱暴なことを言えば、『書き下ろし小説』に荒木固有の自我意識――つまりオリジナリティのようなものは表現されていない。荒木の自我意識フィルターを通過して荒木語に直されているとはいえ、ほとんどは彼が見た風景の描写であり、出会った人々が発した言葉の記述である。彼について書かれた批評の、または彼自身が発した言葉の〝引用〟である。『書き下ろし小説』では虚の鏡面となった私の自我意識に、世界が、他者が言葉として取り込まれている。私の言葉であろうとそれは世界内の一要素なのであり、常に他者の手触りがある。

『やっぱり小説は書けないね』と荒木は書いたが、このような小説をプロの作家は書けない。言葉を使って間接的に世界を把握しようとする作家の自我意識は、必然的に肥大化するからである。しかし二十一世紀の世界状況は、現在進行形で確実に荒木芸術的な方向に進んでいる。バーチャル(サイバー)空間に慣れ親しんだ人々は、作家が頭の中で作り出す物語の嘘に敏感になり、現実とは何かと自問し始めている。神や思想といった世界の中心(求心点)がもはや存在しないにも関わらず、なぜ世界は秩序と調和を保ち続けているのかを問いかけている。新たな世界原理を模索し始めているのである。

世界から縮退し鏡面のように自我意識を希薄化させることで、かえって強固な作家性として立ち現れる荒木芸術の世界は、二十一世紀の芸術に示唆を与えるだろう。子規の『仰臥漫録』が芥川龍之介を始めとする私小説作家たちに影響を与えたように、『書き下ろし小説』は新たな詩や小説の重要なヒントになるはずである。

(【荒木経惟論】全3回了)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■