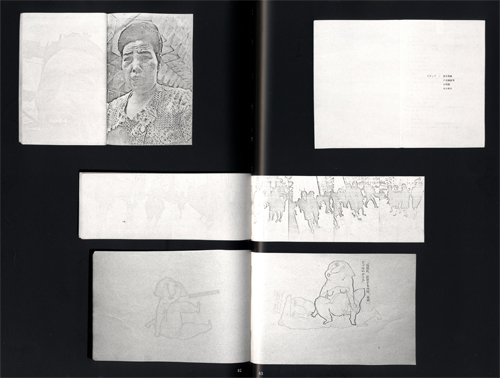

荒木経惟写真全集完結記念限定写真集『さっちんとマー坊』(平成九年[一九九七年])より

写真家でなくても多くの人は、少なくとも一冊は写真集を持っている。アルバムを開けば柔らかいおくるみに包まれた、赤ん坊の自分を見出すことができるだろう。その傍らには嬉しそうな顔をした若き日の両親がいるかもしれない。幼稚園、小学校、中学校と、たいていの写真はなにかの記念に両親が撮ってくれる。写真を見てその時のことを鮮やかに思い出すこともあるし、「これはどこで、なんのために撮ったのだろう」と首をかしげることもある。ある程度写真が溜まると、これもたいていは両親がアルバムにまとめてくれる。子どもはそれを受け取り、その続きを自分で作り始める。高校、大学、社会人と、過ぎゆく時間に沿って友達や恋人、新しい家族といっしょの写真を貼り、時にそれを引き剥がして捨てる。

アルバムは原初的な意味での〝本〟である。始まりと終わりがある。ただ主人公は自分なのに、アルバムは本質的には他者が見た時に初めて完結する〝作品〟だと言っていいだろう。なぜなら人間は、生まれた時と死ぬ時を自らの意志で記録することができないからだ。誕生と死は他者によって記録され、記憶される。八十歳まで生きた人のアルバムが四十代で途切れていたとしても、他者はそこにある完結した物語を読むだろう。小旅行の様子を撮影した小さなアルバム冊子でも、卒業アルバムでも同じである。私の写真が他者の目に触れることで、自分にとっては不可知の生誕と死(始まりと終わり)の区切りが生じ、他者の視線の中で完結した一つの作品になる。アルバムは極私的だが開かれた書物である。

写真は十九世紀初めにヨーロッパで発明された。一般に普及し始めたのは、ヨーロッパでは第一次世界大戦後の二十世紀初頭、日本では戦後になってからだろう。写真の歴史は意外に短いわけだが、第二次世界大戦後には誰もが手軽に写真を撮れるようになり、ほぼ世界中の人が一人一冊アルバムを持つようになった。気を付けて見ていると、持ち主を失ったアルバムが古本屋や骨董屋の店先で売られている。民俗学者や人類学者の中には古いアルバムを資料として集めている人たちもいる。なんの変哲もない風景がある人の胸を痛切に打つように、学者たちは何気ないスナップ写真に心躍らせる。写真には何かが写っている。誰にとってもかけがえのない何かが〝激しく映っている〟のが良い写真だろう。ただ何が〝かけがえのないもの〟なのかは、ほとんどの場合、見る人に委ねられる。たいていの写真にはただ取り返しようもなく何かが写っている。

当時の私は、ネオ・リアリズムに犯されていた。実は、理論とスチールだけしかしらず、ロッセリーニの「無防備都市」(一九四五年)、「戦火のかなた」(一九四六年)、デ・シーカの「靴みがき」(一九四六年)など名うての傑作には不勉強も手伝っておめにかかる機会がなかった。こんなときに出会ったのが、三河島にある戦前からの古い団地アパートとさっちんである。この日常に犯されつづけてきたアパートの情景と、汗だらけでとびはねるさっちんたちは、完全に私をとりこにしてしまった。ネオ・リアリズムにぴったりの舞台に興奮してシャッターをおしつづけた。途中、ボレックスもまわしてみた。一年間、いっしょにとんたりはねたりして遊んだ結果、日常のなんでもないことの中にすばらしいドラマがあることに気がついた。そして、私をさっちんに見たのである。

(『「さっちん」はセルフタイマー・フォトです-「さんちん」2』全文 昭和四十四年[一九六九年])

荒木経惟の写真家デビュー作は写真集『さっちん』である。撮影されたのは昭和三十七年(一九六二年)から一年間ほどであり、荒木はこの写真に論文を添えて千葉大工学部写真印刷工学科の卒業制作とした。簡単に説明すると、ネオ・リアリズムはイタリアで始まった映像中心の芸術運動である。ロベルト・ロッセリーニやヴィットリオ・デ・シーカ監督らは、困窮と頽廃を深める戦時下のイタリア社会をありのままに描写することで、ムッソリーニのファシスト政権に抵抗した。荒木はロッセリーニやデ・シーカ監督映画を見ていなかったが、ネオ・リアリズムの理論とスチール写真に魅了されていた。ボレックスは16ミリの映画用フィルムカメラである。荒木はボレックスで『アパートの子供たち』という三十分のモノクロ映画も撮影・編集して卒業制作としたが、後に大学から取り返して破棄している。しかしこの時期撮影された写真が、三十九年(六四年)に第一回太陽賞を受賞した。

写真集『さっちん』とそれに関する文章は、荒木経惟という写真家の資質を鮮やかに浮かび上がらせている。荒木は現実を撮ろうとしている。「日常のなんでもないことの中にすばらしいドラマがある」ことを発見したからだ。また荒木はモデルの星野幸夫少年を〝さっちん〟と呼んだが、星野少年からは〝のぶちん〟と呼ばれていた。荒木は「まさしく、さっちんはのぶちんである。私のこの「さっちん」は、のぶちんの自己紹介にほかならない。これは、得意のネーミングをすれば、〝セルフタイマー・フォト〟とでもいえよう」とも書いている。荒木は他者や物を撮影することで自己表現できると確信している。それが写真なのだと確信しているのだと言っていいだろう。またデビュー作が生命力溢れる下町の少年・少女の写真であったことに、この作家の本質的に向日的な資質がよく表れている。

ただ『さっちん』は不定形の写真集だ。太陽賞受賞作品のネガは返却されなかったので、今日わたしたちが見ることができる『さっちん』は受賞作以外のストックから選ばれたものである。またその構成は一種類ではない。僕の手元には新潮社版の『さっちん』(平成六年[一九九四年])と荒木経惟写真全集完結記念限定写真集『さっちんとマー坊』(九年[九七年])がある。モノクロとカラー写真の違いがあるほか、内容もほぼ重なっていない。初出にあった「ぼく強いんだ 早いんだ いちばんうまいんだ」、「どうだい かっこいいだろう」といった荒木自身の手になるキャプションも省かれている。

『さっちん』(平成六年[一九九四年])より

荒木経惟写真全集完結記念限定写真集『さっちんとマー坊』(平成九年[一九九七年])より

『さっちん』に限らないが、荒木は作品の初出形態にほとんどこだわらない。タイトルは同じで内容(構成)が変わってもいいし、モノクロでもカラー写真でもかまわない。変わらないのはそこに写真があるということだ。もう少し正確に言うと、『さっちん』なら『さっちん』というテーマを中心にして複数の写真が配置されている。荒木経惟の作品集では、意味を突き詰めればほとんど空虚と言ってよいようなテーマの周りに、衛星のように、あるいは卵の殻のように複数の写真が配置されている。

ただ現実を写し、対象によって自己表現するという方法に、荒木が最初から絶対的な自信を持っていたわけではない。荒木は「「さっちん」は半分以上演出である。この実生活者から俳優としての可能性を発見する試み(デ・シーカ)をもしてしまったおかげで、私のセンチメンタリズムがでてしまったのかもしれない。くそリアリズムに徹すればよかったのかもしれない。しょんべんリアリズムになってしまった」とも自己批判している。

「センチメンタリズム」は荒木の一貫したテーマだが、それは本質的にお涙頂戴の懐古趣味ではない。言葉にすれば、センチメンタリズムと呼ぶしかない何かである。写真を見る人の胸の中には様々な考えや感情が浮かんでは消える。しかしそれは絶対に特定の思想や観念に定着されてはならない。写真が言葉を超えた映像〝作品〟であるためには、そこで喚起されるあらゆる人間の思念は、〝センチメンタリズム〟と呼ばれる言葉の表層に留まらなければならないのである。

前略

もう我慢できません。私が慢性ゲリバラ中耳炎だからではありません。たまたまフィクション写真が氾濫しているのにすぎないのですが、こうでてくる顔、でてくる裸、でてくる私生活、でてくる風景が嘘っぱちじゃ、我慢できません。これはそこいらの嘘写真とはちがいます。この『センチメンタルな旅』はわたしの愛であり写真家決心なのです。自分の新婚旅行を撮影したから真実写真だぞ! といっているのではありません。写真家としての出発を愛にし、たまたま私小説からはじまったにすぎないのです。もっとも私の場合ずーっと私小説になると思います。私小説こそもっとも写真に近いと思っているからです。新婚旅行のコースをそのまま並べただけですが、ともかくページをめくってみて下さい。古くさい灰白色のトーンはオフセット印刷で出しました。よりセンチメンタルな旅になりました。成功です。あなたも気に入ってくれたはずです。わたしは日常の単々とすぎさってゆく順序になにかを感じています。

敬具

(『センチメンタルな旅』「まえがき」全文 昭和四十六年[一九七一年])

『センチメンタルな旅』は昭和四十六年(一九七一年)に、私家版(自費出版)千部で刊行された。まだ電通に勤務するサラリーマンカメラマンだったが、この頃には退職を決意していたようだ。『さっちん』で第一回太陽賞を受賞した花形カメラマンだったはずが、電通ではほとんど仕事がなかったのだという。「まえがき」に「もう我慢できません。(中略)たまたまフィクション写真が氾濫しているのにすぎないのですが、こうでてくる顔、でてくる裸、でてくる私生活、でてくる風景が嘘っぱちじゃ、我慢できません」とあるように、荒木がコマーシャルフォトに強い異和感を覚えていたのは確かだろう。

荒木は「これはそこいらの嘘写真とはちがいます。この『センチメンタルな旅』はわたしの愛であり写真家決心なのです」と書いている。『センチメンタルな旅』には現実そのものが写っているはずだということである。しかしそれがなぜ荒木の「写真家決心」なのかを正確に理解できた人は、当時、妻の陽子氏を除いてほとんどいなかったのではないかと思う。

なんの予備知識もない人が『センチメンタルな旅』を開けば、「これはなんだろう、なにを表現したいのだろう」と思うだろう。『センチメンタルな旅』は荒木と陽子氏の結婚写真から始まる新婚旅行の様子を撮影した写真集である。陽子氏のヌード写真があり、夫婦のセックス写真も収録されている。ポルノ写真と受け取ることもできないことはないだろうが、他人の性生活や人の奥さんのヌードを盗み見たという感じはしない。写真に撮られた陽子氏は無表情で、男のイリュージョンとしてのポルノ写真の気配が一切ない。新婚旅行の華やかさもまったく感じられない。むしろ『センチメンタルな旅』にはザラザラとした日常が写っている。服を着ていても裸であっても誰かの奥さんでも、『センチメンタルな旅』には一人の女の一瞬がただ写っている。また不機嫌そうで無表情な写真を選び、それを「古くさい灰白色のトーン」のオフセット印刷で表現したところに〝センチメンタル〟に対する荒木の定義があるだろう。

『センチメンタルな旅・冬の旅』(平成三年[一九九一年])より

これらの写真は撮影された瞬間から、その起源を保持しながら本質的に時間を失っている。荒木自身はもちろん、わたしたちもまた何度も『センチメンタルな旅』に立ち返り、その都度異なる想念を抱くだろう。荒木は「わたしは日常の単々とすぎさってゆく順序になにかを感じています」と書いたが、彼の最良の作品は〝聖痕〟なのである。傷を見るとそれを付けられた時の記憶が疼く。しかしもはや痛みはない。だが傷を消し去ることは決してできない。それは過去の傷であり現在の傷でもある。荒木の写真はそういった傷としてある。

今や荒木の文章としては一番有名になった『センチメンタルな旅』「まえがき」は、当時自費出版本を委託販売していた新宿・紀伊国屋の名物社長・田辺茂一の勧めで書かれ、コピーされて写真集に挟み込まれた。この手紙形式の「まえがき」を、荒木は利き手とは違う左手で書いたと言っている。それは「まえがき」が特別な文章であることを示すと同時に、自らの信念を世に問う際の作家の不安と怯えを伝えているだろう。

私が、なんとか挨拶をすませると、うしろで妻が「上手に言えたじゃない。」とひやかした。霊柩車のすぐ後ろについて、車から見る街は、私に、カメラをもってないことを、また後悔させた。父と、兄と、同じ株式会社博善社で火葬、あまりにもわずかな骨になって熱風とともに出てきた母を見て、私は、またまたカメラをもっていないことを悔んだ。あれは、絶対に撮っておきたかった。そして、骨壺に、大きめの骨を選んで妻といっしょに入れる時、あれら骨を、母を、接写したかった。触写したかった。その気持には、かなりの打算がまざりあっていた。それは、写真家としての打算である。人間として失格なのかもしれない。そんなことはどうでもいい、打算的な写真家としての私は、そのことについてまったく反省はしていない。私は、写真が撮りたかった。打算で、写真が撮りたかったのだ。母の死は、卑小な写真家である私を、批評し、糧となった。

(『母の死-あるいは家庭写真術入門』 昭和四十九年[一九七四年])

初期の荒木の私生活における最も重要な出来事は、昭和四十三年(一九六八年)の父の死、四十六年(七一年)の陽子氏との結婚、四十九年(七四年)の母の死だろう。『母の死-あるいは家庭写真術入門』は母親の死去直後に書かれた文章である。夭折した兄の代わりに喪主を勤めた荒木はカメラを持たないで葬儀を執り行った。荒木は「霊柩車のすぐ後ろについて、車から見る街は、私に、カメラをもってないことを、また後悔させた」と書いている。しかし荒木は葬儀で写真を撮らなかったわけではない。父の葬儀の様子を撮り、母の遺体を撮っている。荒木が「カメラをもっていないことを悔んだ」と書いたのは、当時撮った写真の質、あるいは写真を撮る際の自己の心構えについての不満表現だったと言っていい。

荒木は「納棺する前に、私は、母を撮った。触れてみた。まだ暖かい。あの乳首を、そして恥毛を、撮りたかったのだが、ガキどもがじーっと私の撮影を凝視しているので、ついに撮れなかった」とも書いている。喪主だから首からカメラを下げているわけにはいかなかったというのは言い訳で、誰の目も気にせず何もかも写真に撮るべきだったのだと荒木は後悔している。リアリズムに徹して現実を撮ると言っても実際の現実はあやふやだ。〝決定的瞬間〟(アンリ・カルティエ=ブレッソン)など写真家とジャーナリズムが作り出した幻想に過ぎないとも言える。しかし死は取り返しようのない現実である。そこで何かが終わる。少なくとも明らかな区切りがある。生き残った人間の生は死を乗り越えて何事もなく続いてゆくだろうが、それは人間にとっての大きな傷となり得るのである。

荒木氏の父の遺体

荒木氏の父の祭壇の前の母

荒木氏の母の遺体

『荒木経惟写真全集15 死 エレジー』(平成九年[一九九七年])より

電通時代に荒木は『ゼロックス写真帖』全二十五巻(各限定七十部)を作成している。同じく電通の社員で人事部文書課にいた陽子氏らの力を借りて、当時まだ珍しかった大判コピー機(ゼロックス社が最大手だったので、コピーする行為自体を〝ゼロックス〟と呼んでいた)で制作した手作り写真集である。自分の写真集を出してくれる出版社などどこにもなかったからだが、そこには「写真は複写である」という荒木の信念がある。写真は現実の複写であり、ネガからの複写である。本源的に複写である写真は、いったん公開されると様々なメディアで無限に複写されてゆく性質も持っている。漢字文化の読みに従えば写真は〝真を写す〟ものだが、現実そのものであり得ないのはもちろん、現実の複写だとしてもその一部に過ぎない。唯一無二の決定的な現実など存在しないのである。あるいはそんな現実など写真には写らない。写真はどこまでいっても何事(何物)かの複製である。

『荒木経惟写真全集13 ゼロックス写真帖』(平成八年[一九九六年])より

しかしにも関わらず、写真はなんらかの表現の核、あるいは求心点のようなものを持っている。荒木は極めて早い段階から、そのような写真芸術の求心点を生(性)と死に見ている。荒木がアルバム作家だというのは、一人の人間、一個の物、ある時代の生(性)と死を捉えようとするからである。ほとんどランダムに撮られた写真、つまり現実の複写断片は生(性)と死という求心点によって調和を得る。だから生(性)と死は同列に撮られ並べられなくてはならない。だがこの生(性)と死を人間はほとんど本能的に隠そうとする。それを〝暴く〟ことは写真家の仕事では必ずしもない。ただ写真家が写す人であり、写真に写ってしまった何事かよって人間の中に様々な感情や思考を呼び覚ます芸術家であるなら、熱もなくすべてを写さなければならないのである。

荒木は亡き母の遺体を写すことには「写真家としての打算」があると書いている。しかしなんの打算だろう。荒木以外の写真家にとって、近親者の死の写真を撮ることは写真家としてのテーマになり得ない。もっと言えば、そんな写真を公開して写真家として一定の評価を得られる可能性を持っていたのは荒木ただ一人である。近親者の死は親族にとっては厳粛なものである。「人間として失格なのかもしれない」という言葉から読み取れるように、荒木経惟という信念の作家ですら、最初に近親者の死を写真に撮る際にはそれが冒瀆になるのではないかと怖れていた気配がある。そのような怖れを「これは打算ではないのか」という、現世的な言葉で懐疑的に表現したのではないだろうか。

その後の荒木の歩みは、死を撮ることが打算ではなかったことを証明している。彼は平然と女性器を撮り男性器を撮り男女のセックス写真を撮り、人の死を撮り壊れゆく物を撮り死にゆく動植物を撮る。その一方で生命力に溢れた女や男や街を撮る。どの写真にも〝決定的〟といった傍点は振られていない。むしろ生(性)と死がなんの意味もなく並列されている。荒木が「母の死は、卑小な写真家である私を、批評し、糧となった」と書いたのは、母の死を写真に撮ろうとして感じた躊躇いを実行することこそが、写真家としての道だと気付いたことを示しているだろう。

篠山 女房が死んでお棺に入った写真出したって、たいしたことないじゃないか。

荒木 お棺の写真を出したから悲しいということじゃないんだ。そのときの淡々とした流れのひとつだからね。ここで完全にスパーンと小細工なしに出せたわけ。普通だったら出せないけどね。そういう心境なんだよ。

篠山 普通だったら出せないところを出した。だから何なんだ。

荒木 写真そのものに近づいたというか、人間そのものに近づいたというか。俺はいま最高にイイ時なんじゃない。

篠山 僕はそこのところが全然わからないし、絶対にうんとは言わない。(中略)

荒木 いままでのアラキは単なる助走にすぎないんだよ。もし私の写真集で一つ選べといわれたら、この『冬の旅』を出すからね。虚実とか、写真のうまいへたとか、方法論だとかはこれに到達するまでの過程だね。(中略)

篠山 それで何を見ろっていうの。

荒木 純粋に写真を見るんだよ。

篠山 そうじゃないじゃないか。ここにあるのは単なる陽子さんの死に過ぎないよ。彼女の死ということの悲しさが直截に伝わってくるだけじゃないか。

荒木 それが写真なんだよ。

篠山 そんなことないよ。僕にとってはよっぽど通夜の席のほうが悲しかったし、それはそれでもう済んでるよ。でも荒木さんも奥さんの死をネタにするのはこれが最後でしょうね。

荒木 まだまだ。永遠にやるかもしれない。

篠山 だったら次は女房を殺すしかないね。

荒木 保険金かけてとかな。

(「ウソとまこと、うまいへた――vs篠山紀信」平成三年[一九九一年])

荒木は平成二年(一九九〇年)に愛妻陽子氏を亡くした。翌年、陽子氏との新婚旅行の様子を撮影した写真集と合わせて『センチメンタルな旅・冬の旅』(平成三年[一九九一年])を刊行した。父母の死の際とは異なり、何の迷いもなく陽子氏の死を撮りそれを公表したのである。篠山氏との対談は『センチメンタルな旅・冬の旅』の出版直後に行われたもので激論が交わされている。篠山氏が同業者が刊行した写真集に、これほどの反発を示すのは珍しいだろう。それは荒木も同様であり、本気で篠山氏に反論している。

篠山紀信は日本を代表する写真家の一人であり、素晴らしいカメラマンである。しかしあえて言えば、僕は篠山氏が示した苛立ちがよくわかる。僕は一九七〇年代の末頃から荒木の名前を知っていた。高校時代は『写真時代』でエロ写真を掲載するカメラマンであり、大学に入った頃には『噂の真相』で写真日記『包茎亭日乗』を連載する怪しげな戯作者カメラマンだった。しかし八〇年代の中頃から何かが変わってきた。常に目の端に入っていた荒木の姿がじょじょに大きくなり始めたのだった。この写真家はかつてジャーナリズムに揶揄されたような〝女陰カメラマン〟ではないと、僕を含めた大勢の人が気がつき始めたのである。決定打は陽子氏の死だった。大げさに言えば、僕らはその頃の荒木経惟を固唾を呑んで見つめていた。『センチメンタルな旅・冬の旅』が出た時、これが決定打になると思った。

どんな職業でもそうだが、依頼のないところに仕事は生じない。ただカメラマンは、詩人や小説家や画家と比較すると、クライアントの意向に激しく左右される職業である。「芸術家」と呼ばれることもあるがその実態は曖昧だ。ファッションであれアイドルであれ対談等の顔写真であれ、前面に出るのは被写体の名前であり、写真家が目立ってはいけない商売である。カメラマンの作家性は、撮られた被写体の有名度に比例して語られるのが常なのである。だからカメラマンは、あらかさまに言えばクライアントに気に入られ、被写体に気に入られようと努力する。その積み重ねによってプロとしての地位を築いてゆくところがある。

しかし荒木は違った。この写真家は好き勝手に写真を撮りながらクライアントのニーズに合わせてきた。しかし『センチメンタルな旅・冬の旅』はどこから見ても純個人的な写真集だ。これが社会に受け入れられることは、従来のカメラマン成功の道筋とは全く別の文脈で、荒木がほぼ純粋な〝写真作家〟として認知されることを意味したのである。このような写真家はかつていなかったし、これからもまず出現しないだろう。

『センチメンタルな旅・冬の旅』(平成三年[一九九一年])より

また荒木のような写真家は世界を見まわしても存在しない。彼はカメラマンであり、写真をベースに文章を書き絵を描きオブジェを作る。シンディ・シャーマンやロバート・メイプルソープのようなアーチストではないのである。荒木が日本よりもむしろ欧米で高い評価を受けているのは、彼がカメラマンだからである。ファインアート(純粋芸術)という枠組みにはおさまりきらない写真の本質を体現している。

派手な服を着こなす饒舌な写真家だが、荒木は負の焦点のようなところがある。彼はカメラとしてひたすら世界を写す。写された写真は一つの調和世界として個展や写真集として結実するのだが、その中心にいる荒木は本質的に空虚なのである。しかしこの求心点としての空虚が存在しなければ世界は成立しない。世界を統御する唯一の原点(原理=神)が存在しないにも関わらず、崩壊もせず調和を保って世界を構築し続けているという意味で、荒木は明確にポスト・モダンの作家である。本質的に空虚な負の焦点であるという意味で、荒木の作品世界は、いつの日か作家がこの世を去っても崩壊しない。また荒木のポスト・モダン性は、まったく欧米の影響を受けていないほぼ純東洋的なものである。

日本の批評は欧米の影響を色濃く受けている。明治維新以降に欧米を文化的規範としたから当然なのだが、写真批評でもそれは踏襲されている。ダゲールの写真の発明から説き起こし、ロラン・バルトやジャック・デリダの哲学を援用するのが一つの様式になっていると言えるほどだ。しかし荒木芸術はそのような欧米思考では論じ切れないだろう。

文字に対する執着と同様に、日本人の写真に対する愛着には独特のものがある。写メールを開発したのは確か日本のメーカーのはずで、なぜ日本人がそれに熱狂したのかを考える方が、荒木の写真を考察する際には有効だろう。またバルトは母の写真を絶対化し、デリダはそうではない、写真はむしろ時間軸を混乱させ根底の不在を露わにする装置だと言った。どちらも正しい。しかし最も正しい写真論は、荒木経惟の作品世界で表現されている。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■