『荒木経惟 写狂老人A』展

東京オペラシティアートギャラリー

2017年07月08日~09月03日(月曜日休館、08月06日全館休館)

入場料:1,200(大人)

公式図録:2,900円

欧米では常識と言っていいくらいよく知られているが、『新約聖書』ヨハネ福音書第八章三十一から三十六節は、『真理はあなたを自由にする』である。アメリカでは確かCIAかFBIの入り口にこの言葉が掲げられていて、日本でもなぜか国会図書館法の前文に同じ言葉が見える。荒木経惟さんの写真を見るたびに、いつもこの言葉を思い出してしまう。もちろん一昔前によく言われたように、写真が〝真実を写し出している〟からでは必ずしもない。

今回の展覧会では公式図録が河出書房新社から出版されていて、その帯に「写真っていうのは、真実じゃなくて切実。切ない真実なんだよ」という荒木さんの言葉が印刷されている。実に荒木さんらしい言葉だなぁと思う。荒木さんは「写真はウソをつく」という意味のことも盛んにおっしゃっているが、カメラマンが意図的にウソをつく(表現する)こともあるし、写真を見た人が勝手にウソの解釈をしてしまうこともある。そういったウソを含めて写真という表現はある。ただ何かが激しく写真に写ってしまう時、写真は〝切ない真実〟になる。

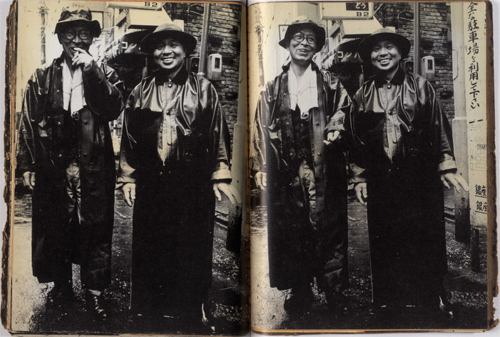

『八百屋のおじさん』1964年

『八百屋のおじさん』は荒木さんが電通に入社したばかりの一九六四年に作られたスクラップブックである。荒木さんの回想によると、地方から野菜を売りに来ていたオジサンに声をかけて写真を撮り、それをスクラップブックに貼った手作り写真集である。こういった写真集が、荒木さんには実にたくさんある。今では押すに押されぬ巨匠となったので作品集扱いされているが、初期の『ゼロックス写真帖』連作なども手作り写真集である。職場のある銀座周辺を街歩きして写真を撮り、現像した写真を、当時は高価で珍しかった大判のコピー機(ゼロックス社独占製品だったので当時コピーはゼロックスと呼ばれていた)で複写して簡易製本した少部数の写真集である。

一枚あたりのコピー代が今よりずっと高かった当時、荒木さんは会社の備品を使って秘かに手作り写真集を作っていたわけだ。この、会社にバレると当然マズイことになる作業を電通の女子社員たちが手伝ってくれた。その中にのちに奥さんになる陽子さんもいた。きわどくグロテスクな写真も混じっているが、それで女子社員たちから嫌われるということは一切なかったようである。つくづく女福の人である。

公式図録収録の倉石信乃さんによるインタビューの中で、荒木さんは『八百屋のおじさん』の意図を「何かやる時にね、天が教えてくれるわけですよ、俺の場合は」と語っている。それはまったくその通りなのだ。ただ荒木さんには天が指し示す方向にどうしても進みたい、進まずにはいられないという強い衝動と、現実の壁を打ち破ってゆけるだけの行動力があった。少なくとも一九七〇年代頃まで荒木さんは、かなりの写真集を実質的な自費出版で刊行している。写真集は基本的に、宮沢りえやAKBといった被写体によって売れるものだ。写真家が前面に出ることの方が稀なのだ。ただ荒木さんはそういった写真コマーシャリズムに激しくあらがった。ほおっておいても衝突してしまうような表現欲求を抱えていたのである。

荒木さんは電通に入社した年に、下町の少年たちを撮った『さっちん』で第一回太陽賞を受賞した。学生時代の課題として撮った写真である。学生時代から写真誌に投稿しまくり、その賞金でけっこう裕福に暮らしていたと回想しているので、写真業界で荒木さんの名前はそれなりに知られていたようだ。それが電通入社につながったのだとも言える。しかし商業写真の世界は荒木さんを激しく苛立たせた。それは陽子さんとの新婚旅行を撮った『センチメンタルな旅』(一九七一年)によく表れている。荒木さんはまえがきで「もう我慢できません。(中略)こうでてくる顔、でてくる裸、でてくる私生活、でてくる風景が嘘っぱちじゃ、我慢できません」と書いている。

荒木さんが昔書いた文章を読むと、どうも電通は荒木さんを子供写真の名手と見込んで、子供たちのコマーシャル写真を撮らせようとしたようだ。しかし荒木さんはプイと顔をそむけてしまう。「俺が撮りたいのは嘘っぱちの商業写真じゃなく、本当の生活や現実なんだ」と言いたげである。初期の荒木さんが、コマーシャルフォトを仮想敵として戦いを始めたのは確かだろう。しかし本当の生活や現実といっても、それはブレッソンが言ったような〝決定的な瞬間〟あるいは〝決定的な一枚を撮ること〟にはない。荒木さんの写真は最初から増殖的である。決定的瞬間を撮るのではなく、何かが決定的に写ってしまうことを目指す写真である。

同

『八百屋のおじさん』はほんの五十年ほど前に撮られた写真だが、そこにはもう取り返しのつかない何かが写っている。僕は一九六一年生まれだが、一九七〇年代頃まではこういった人々がたくさん街にいた。それが僕らの日常だった。たた時が流れ、記憶が遠のくにつれて写真は饒舌になってゆく。僕らは荒木さんの写真を見て、なぜこの人たちはこういう顔をしているのだろう、なぜこんな服を着ているのだろうかと、謎でもなんでもないことを謎として考え始める。写真に写った街の看板すら謎めいて見えてしまう。なにかの暗号のように、じっとその文字を追ってしまうのだ。

そういった写真を意図的に撮り続けた写真家は少ない。荒木さんは『八百屋のおじさん』について、「さっちんのおやじみたいだろ」とインタビューで言っている。子供でもおじさんでも同じことなのだ。彼が撮りたかったのは人間が属する現実社会のあるリアリティである。ただこのリアリティは決定的なものではなく、常に揺らめいている。デリダはアルバムの中の一枚の母親の写真を元に『明るい部屋』を書いたバルトを批判して、写真に真実が写っているというのはウソだ、アルバムは時間が写真として並列されることで、真実はただ一つだというわたしたちの概念を混乱させると書いた。

同

別に難しいことを言っているわけではないが、荒木さんの写真はデリダ的なのだ。写真家が知らない人たちの間に紛れ込み、屈託のない笑顔を撮るのは実は難しい。荒木さんはさっちんや八百屋のおじさんに限らず、スッと人々の懐に入り込んで無防備な一瞬を写真で切り取ってしまう。構えていない、素の人間たちが映し出される。それもまた写真のウソなのだが、親戚でも知り合いでもない人々の写真がわたしたちを惹きつけるのは、それがわたしたちの根源的な時間感覚、共同体の歴史感覚に訴えかけるからである。

比喩的に言えば、荒木さんが撮る見も知らない人たちの写真がわたしたちを魅了するのは、それが日本の社会のアルバムだからである。時間が経てばたつほどはっきりするが、荒木さんの写真は等身大の日本社会を強いリアリティを持って切り取っている。そしてその写真を見るたびにわたしたちの時間感覚は混乱する。今という時代の現実が砂上の楼閣のように感じられてくる。真理といったものは過去にも現在にも未来にもあることがわかってくる。それを写真で表現するためには量が必要だ。多作は荒木さんという写真家にとって必須のものである。

また荒木さんは、いつだって写真が映し出す真ではなく、写真という表現の真理に忠実だ。荒木さんは原理的にアルバム作家だと思うが、誤解を招くような言い方をあえてすれば、彼はポルノ写真家で猥褻写真家でもある。写真が登場した時に何が起こったか考えてみれば当然のことだ。写真はまず近しい人々の姿を写し、すぐにポルノ写真が生まれた。隠されたなにかを淫靡な形で暴こうとしたのである。それを荒木さんはあっけらかんと行う。写真という表現の真理はそこを避けて通れないのだ。乱暴な言い方をすれば、写真が崇高な芸術などであるはずがない。それはまず何よりもアルバムとポルノである。荒木さんはいつだって写真の原理に忠実なのだ。(後編に続く)

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■