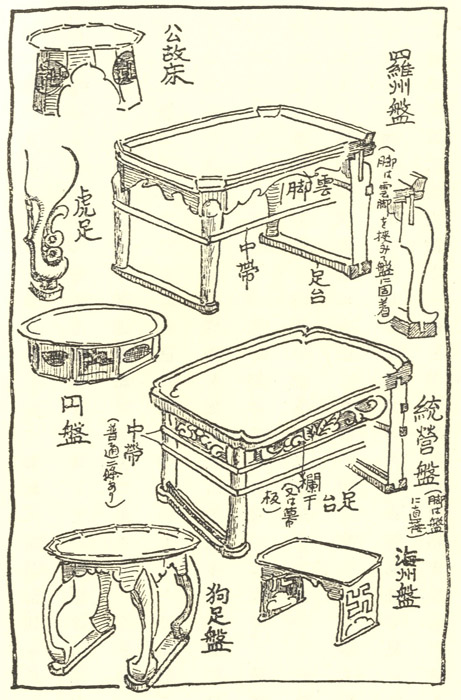

【参考図版】浅川巧画の朝鮮の膳の分類図

『朝鮮の膳』(昭和三年[一九二八年]刊)より

巧が生前に刊行した本は昭和三年(一九二八年)刊の『朝鮮の膳』一冊のみである。図版はその中の挿絵だが、兄の伯教と同様、巧も絵が上手かった。的確な筆遣いで李朝の膳の種類を描いている。簡単に説明すると、右側の「羅州盤」、「統営盤」、「海州盤」は朝鮮の各地方を代表する膳である。李王朝は国土を八つの行政区画(「道」と呼ぶ)に分けて管理したが、羅州盤は全羅南道、統営盤は慶尚南道、海州盤は黄海道で主に作られた膳である。

左側の「公故床」、「円盤」、「狗足盤」は用途や形状による分類である。公故床は番床とも呼ばれ、役所などに勤める主人に女中が食事を運ぶための膳である。足の部分が筒状で真ん中がアーチ形にくり抜かれているが、盤の上に食事を乗せ、足のところに頭を入れて運ぶのである。円盤、狗足盤はその名の通り形状的分類である。円盤は上の部分が丸い膳のことで、狗足盤はいわゆる猫足になっている膳を指す。

【参考図版】浅川巧画の朝鮮の膳の使用方法の図

同

巧は膳の使われ方についても絵を描いている。「初誕生祝の膳」だけは先の図に現れない特別な膳で、上の方が八角または十二角になっている。子供が生まれた時に、男の子なら食事のほかに筆、墨、銭、糸、本などを置き、女の子なら筆墨の代わりに針を置く。子供が真っ先に何を手に取るかでその子の将来を占い祝福するのである。筆墨は才能、銭は富貴、糸は長寿、本は学識を示唆するようだ。目出度い赤漆が塗られていることも多い。「嫁の食事」は海州盤、「主人の食事」は狗足盤、「番床を運ぶ人」で使われているのは公故床である。

『朝鮮の膳』は本文と図版篇から構成される百四十ページほどの薄い本だが、名著である。たいていの骨董好きはまず李朝の陶磁器に惹かれるが、本当に朝鮮美術が好きならすぐに木工や金工、石製品の素晴らしさに気付くはずである。特に李朝の木工品は世界的に見てもレベルが高い。

多くの国(文化圏)の木工品は、木を板にしてそれを単純に釘で接合する。李朝ではそこに削りやくり抜きが加わる。直線的な木材を使うのを嫌い、丁寧に削って曲線にするのだ。接合方法も独特である。細かいホゾを彫り凹凸にした木を組み合わせる。釘を使うこともあるがあくまで補強のためであり、凹凸に接合された木材はそれ自体でしっかりしている。鉄ではなく木釘を使うことも多い。家を建てるのと変わらない方法で木工品を作るのである。巧は朝鮮の膳をしばしば建築物に喩えているが、それはまったく正しい。昭和三年という時期に李朝の膳を著書の題材に選んだ巧の知見と洞察力は驚くべきものである。

現在は研究者が増えたとはいえ、陶磁器に比べれば木工品の研究者は少ない。しかし木工品の歴史は間違いなく陶磁器よりも古い。巧は「膳の歴史考古学的考証に関しては別段の材料をもたないが、恐らく人類が木材を使用しはじめた最初のものの内に加えられる器物だと思う。はじめは食物を調理する俎板の用にも混用したらしくまた食物を他の不潔のものと別けて清潔に保つため(中略)などの用途を有し、人類が穴居していた時代でも今日同様日常なくてはならぬ道具であったろうと思う」と書いている。実際、巧は俎板兼用の李朝膳があることを指摘している。

巧が最初の著作に李朝の膳を選んだ背景には、朝鮮文化の本質に迫ろうとする姿勢があったのだと言える。巧は文化の古層まで思考を遡らせようとした本質論者であり、友人らが彼の朝鮮文化理解は別格だったと証言している通りである。また巧はいわゆる〝民芸〟に関しても正確な言葉を書き残している。

正しい工芸品は親切な使用者の手によって次第にその特質の美を発揮するもので、使用者はある意味での仕上工とも言い得る。器物から言うと自身働くことによって次第にその品格を増すことになる。(中略)最も簡単な標準の一つを挙げれば、工芸品真偽の鑑別は使われてよくなるか悪くなるかの点で判然すると思う。(中略)一方は使用する日数に比例してその品位を増し、使用者から次第に愛されて行くのに、一方は使われる月日の経つと共に頽廃に近づいて行くべき哀れな運命を持って生まれて来ている。

*

何仕事でも終生倦まずに働き通せたらその人は幸福だと思う。人類全体もその人からお陰を蒙ることが多いであろう。けだし(中略)資本があってもそれに自由にされない仕事、またなくても勝手に仕遂げられる仕事でなくては人間に平安を来たらさないであろう。

現在の機械工業において職工は年寄ればほとんど廃人同様になる。これは職工ばかりでなく現社会のあらゆる階級において見る現象であって、人は仕事の興味を終生つづけることが出来ない約束が出来ている。しかるに従来の匠人らは幸福に仕事をしたように思える。

(浅川巧『朝鮮の膳』)

「工芸品真偽の鑑別は使われてよくなるか悪くなるかの点で判然すると思う」、「何仕事でも終生倦まずに働き通せたらその人は幸福だと思う」という巧の言葉は、民芸と呼ばれる芸術の本質を正確に表現している。宗悦が民芸を提唱してしばらくすると、それは陶磁器や書画と同様の趣味的骨董の一ジャンルを形成するようになった。また民芸は益子焼を始めとする、地方産業(特産品)殖産のためのイデオロギーとしても活用されるようになった。しかし民芸は本来職人の丁寧な仕事によって作り上げられる実用品であり、使用者が使い続けることでその魅力を増す工芸品である。必ずしも古い骨董を指すのではなく、巧が指摘したような要件を満たせば新しい日用品でも民芸と呼び得る。

また資本主義社会の時間を金銭に換える労働よりも、極端なことを言えば、生活さえできれば納得のゆく仕事をして対価を得て暮らす方が人間にとっては幸せだろう。近代以降の社会では難しくなっているが、人間がどこかでそのような生活を理想と感じているのは確かである。人が芸術の世界に魅力を覚えるのもそんな理由からではないかと思う。

本質を言えば芸術は金儲けの手段ではない。それが目的なら実業にいそしんだ方が良いのだ。対価を度外視し、自分にとって納得のゆく仕事を仕上げるのが芸術の究極的な目標である。また芸術は私的なものだがほんのわずかだけ公的な次元に突き抜けている。工芸は実用品だから公的生産物だが、私的な側面のある製品の方が優れた作品である。つまりベクトルは逆だが優れた芸術と工芸品は構造的に似たところがある。バランス良く私的な側面と公的側面を備えているのである。

もちろん巧が書いた民芸に関する思考は理想論的なものである。長生きしていれば宗悦らと同様に、様々な現世的なしがらみによって、時には矛盾するような言動を強いられただろう。しかし夭折したからこそ彼の言説は民芸の本質を表現する純なものとして残り、柳を始めとする人たちが定期的に立ち返って確認する原点となったのである。また流暢な朝鮮語を話し、朝鮮人に間違えられるほど朝鮮になじんでいた巧の洞察力は他の文人にはない深みを持っていた。

日本では欧米文化に関しては、お祭りから葬儀に至るまで様々な紹介や研究本が出版されている。しかし中国や韓国を始めとする東アジアに関しては簡便な紹介本が少ない。柳や浅川兄弟が明らかにしたように、物と結びつき、物から読み取れる民族文化思想というものは確実にある。しかしその言語化は単に古い物が好きな骨董好きには不可能である。物に興味のない研究者にも為し得ない。文化的素養と遊び心を持つ文人の独断場なのではないかと思う。

李朝雲鶴柘榴大極文螺鈿統営盤(著者蔵)

縦六十六・五×横四十八・五×高さ二十六・七センチ 朝鮮時代 十九世紀

統営盤と呼ばれる形の李朝のお膳である。天板に螺鈿が施されているが、これは夜光貝やアワビなどの内側を薄く削り出し、それを漆に埋め込んでから磨いて光沢を出すのである。真ん中の丸い模様は陰陽の調和を現す太極文である。その上下に配されているのは邪気を払うとされる桃で吉祥文様である。大極と桃を挟むように、やはり吉祥文の鶴と雲が配されている。それらを囲むように四角い螺鈿があり、側面にも螺鈿が施されている。巧は「酒床の模様には雲鶴大極等が多い」と書いているので酒席で使われた膳だろう。ただとても大きい膳なので一人用ではなく宴席で使われたのだろう。

統営盤の木組み

天板と足の接合部を見れば、李朝の膳がいかに精緻な作りであるのかよくわかる。四本の足は虎足と呼ばれる形に削り出されており、その真ん中に桟が通っている。この桟には強度を増すための役割があるが、それより飾りという意味合いが強い。桟の四辺は丸く削られ、それが虎足に彫られたホゾにしっかり食い込んでいる。釘も使っているはずだが恐らく木釘なのだろう、木地に食い込んだ上から漆を塗ってあるので木組みだけで膳ができあがっているかのようである。李朝の木工品はだいたいこのような作りである。遊び心があるが精緻な作りで頑丈だ。ある意味で朝鮮工芸の特徴は、焼物よりも木工品の方により鮮やかに表現されているのではないかと思う。

巧は膳の材料は「大部分は俗に言う雑木に属するもの」で、だから「木理が複雑で変化が多く、堅靱な性質に富み、研けば温かい光沢が出る」のだと書いている。もう少し補足しておくと、朝鮮では湿潤な日本よりも木材が貴重だった。江戸・明治期の日本の膳は脚付きで四角い物が多く、同じ形の物を何客も揃えるのが普通である。しかし朝鮮では全く同じ形をした膳は少ない。これは入手できる材料(材木)に合わせて膳を制作したためである。また儒教的な質素倹約の風潮もあり、物を大事にする伝統があった。日本や中国ではとりあえず役に立つ木工品を作り、壊れれば薪にして焼いてしまうことが多いが、朝鮮の木工品はほんの小さな物でも頑丈に作って長年使用している。それも文化が反映された朝鮮の木工品の特徴だろう。

雲鶴の螺鈿

ただ緻密で頑丈な作りだが、李朝木工品に完璧な工芸品が発する息苦しさはない。雲鶴の螺鈿の一つは、鶴の翼に雲がくっついてしまっている。もう少し離せばいいのにと思うが、こういったところが李朝工芸はけっこういい加減なのである。完璧な姿の家具でも、金具が曲がったまま取り付けられたりしている。僕は李朝工芸には〝繊細ないい加減さ〟があると思うが、それもまた李朝美術の魅力である。ちょっと唐突かもしれないが、完璧さは王様の属性である。王(為政者)には内面があってはならない。本当は弱虫でも残忍であってもそれを押し隠し、無謬の表面だけの存在である必要がある。繊細でいい加減な李朝工芸には人間的な温かみがあるのだ。

「李朝雲鶴柘榴大極螺鈿統営盤」などと言うと物々しいが、僕はこれをご飯を食べるための食卓として買った。十年以上使っている。天板の螺鈿が痛んでいるように見えるが、漆も含めてパラパラと塗装が落ちることはない。単純だがそれは大事なことである。巧が「一家の食物を載せ、団欒の中心ともなる膳の面が月日と共に醜く禿げて行ったり、その脚が緩んでいつも不安な感じを与えたりしたとしたら、その家庭に及ぼす直接間接の損害は決して少なくはないと思う」と書いている通りである。

少し詩人らしいことを書けば、ご飯というのは実に奥深いテーマである。一人泣きながらご飯を食べる日もあるし、家族と笑いながら食卓を囲むこともある。人は幸せだった時も悲しかった時も、それをご飯と一緒に思い出すことが多いものである。そういう時に、昔からずっといましたという顔でお膳がデンとあると、なんとなく嬉しい。これも巧が「世の中も重き任務をもつものがその能力を内に秘して常に微笑していたとしたら天下は泰平である」と書いた通りだろう。長く使われたお膳は「重き任務をもつ」と言うか、持つようになるのである。僕は今日も李朝のお膳を使ってご飯を食べている。(了)

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■