『シャイニング』1980年(イギリス/アメリカ)

監督:スタンリー・キューブリック

脚本:スタンリー・キューブリック/ダイアン・ジョンソン

原作:スティーヴン・キング

出演:ジャック・ニコルソン/シェリー・デュヴァル

上映時間:143分(通常公開版)/119分(国際版)

スタンリー・キューブリックの『シャイニング』は、ステディカムの到来とステーヴィン・キングの原作、そしてキューブリックという鬼才が奇跡的に出会い産み落とされた名作である。当時発明された初期ステディカムをこれほどまで巧みに使った作品はないに等しく、この新しいテクノロジーの浮遊感は物語構造に見事に一致している。超自然的な現象にカメラが同化した素晴らしい映像美を創り出していることに議論の余地はないだろう。また、キューブリックの『シャイニング』に関しては、数えきれないほどの言説があり、彼の意図や作品の解釈は世界中に溢れている。むろん緻密に構成されたこの作品は、30年以上経った現在でも議論の対象になっているし、2012年には『Room 237』という『シャイニング』の謎を分析するドキュメンタリー作品も公開されている(日本公開は2014年)。だからここでは『シャイニング』の解釈ゲームに参入することはしない。僕はここで、キューブリックという天才の意図を推測し作家性に還元するのではなく、ある一つの物語構成の解釈に拠りつつ、社会の中に本作を置き、この映画が生みだされた〈意味〉を読み込みながら、もう一つの『シャイニング』を〈製作〉したいと思う。〈製作〉(ポイエティーク)とは、細部まで行き渡ったキューブリックの意識を引き受けつつも、生産者の意図とは違う次元に潜む何かを発見し、作品を領有しながら新しい映画を作り上げる消費者の技芸に他ならない。映画は物語を永遠に生産し続けるのである。ここでの手順としては、まず物語を概観することから始め、続いて本作の物語の構成と一つの解釈を提示する。その上で、歴史の転換点にあるこの作品を象徴的に読んでみたいと思う。

『シャイニング』はスティーヴン・キングの長編小説であり、映画化したキューブリックが、物語の内容や細部の記号、あるいは登場人物のキャラクターを原作と全く違うものにしたことはよく知られている。小説家志望であるジャック・トランス(ジャック・ニコルソン)は、コロラド州の山奥にあるオーバールック・ホテルの冬期閉鎖の管理人の職に採用され、妻のウェンディ(シェリー・デュヴァル)と息子のダニー(ダニー・ロイド)と3人で住み込むことになる。採用になった面接で、支配人から以前の管理人であるチャールズ・グレーディという男が、気が狂って斧で妻と双子の姉妹を惨殺し、自殺したと言う話を聞くが、妻も自分も全く気にしないと伝え、3人だけでのホテル生活が始まる。息子のダニーは口を開かず会話できる超能力(シャイニング)を持っており、ホテルが閉鎖する日、ホテル内を案内していた黒人の料理長であるハロランは、ダニーの能力に気付き、自分も同じ能力を持っていることを明かす。未来が見えるのと同様に、遠い過去も見えることがあるというハロランに、ダニーは237号室に何があるのか尋ねるが、ハロランは何もないから決して入ってはならないと強く言い聞かせる。その後、ホテルの生活が始まり、ダニーは様々な超常現象を見る一方、筆が進まないジャックは次第に精神的に不安定になっていく。人がいないはずのホテルでロイドというバーテンと話したり、家族殺しのグレーディと話したりする中で、気が狂っていくジャックは、妻と息子を斧で追いつめていく。最終的に妻と息子はジャックから逃げ切り、ジャックはホテルの側にある迷路の中で雪に埋もれて死んでしまうというのが物語の要約である。

図1 書斎に置かれたジャックのタイプライター

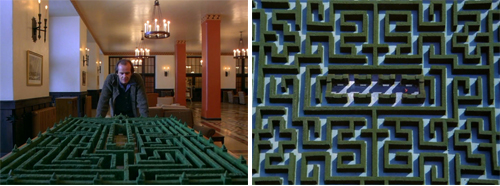

このホテルがジャックにとって都合がよいのは、静かな場所に閉じこもって、新作を書くことに専念できるからである。だから、本作は書斎として使われた大きな部屋に置かれたタイプライターとジャックの書く行為をカメラは何度も映し出し、その書斎で重要な会話が交わされ、物語が展開していく。物語の前半は、超能力を持つダニーという存在はいるが、あくまでも「現実」として「客観的」な表象が貫かれている。不自然なショットの連結を見せ始めるのは、妻のウェンディと息子のダニーがホテルの庭にある「THE OVERLOOK MAZE」という迷路の中を散歩し、それとは対照的にホテルの中でボールを投げているジャックにショットが切り替わり、彼が外にある迷路の模型を俯瞰するあたりからである。このくねくねと蛇行し入り組んだ〈外〉の道を熟知することが、ホテルの〈内〉に留まるジャックからラストシーンで逃げきることを可能にする。

図2 迷路の中を散歩する妻と息子 図3 迷路の入り口にあるマップ

図4 迷路の模型を俯瞰するジャック 図5 迷路の模型の内部を歩く妻と息子

書く行為によって創り上げられる小説というメディアは、カメラというテクノロジーに映し出される映画と違って、作家が作品を俯瞰し、神の様に振る舞うメディアであると言えるだろう。それはアニメーションと同様、基本的には無意識的に何かが映り込むことはない。そのような意味でアニメや小説は、作家の意識が細部まで行き渡るメディアであり、映画は、視覚的無意識が入り込んでしまうメディアであるといってよい。この内と外にある相似形の迷路、ジャックが迷路の模型を俯瞰するこのシーンは、彼の視点で物語が描かれることを暗示しているように思われる。しかもホテルの外にある迷路の模型を俯瞰するその中に、明らかに模型の中を歩いている妻と子どもが描写される。奇妙な入れ子構造を示すこの不自然な表象こそ、本作にある物語構成上の亀裂であり、この前後で決定的な断絶があると思われるのだ。すなわち、このシークエンスの後に「火曜日」というテロップが入ってからは、密室と化したホテルの中で狂っていき妻子を斧で惨殺したチャールズ・グレーディに自分を重ね合わせ、その残虐殺人を題材に、自分の妻子を襲うというジャックが書いている新作の小説が観客に見せられるのである。厳密に言えば、ここから先は映画内映画だけではなく、ジャックの夢や妄想も入り混じっているように思われる。現在進行形で小説を書いているため、ジャックの脳内とシンクロしながら小説、夢、妄想が混在してそのまま表象されているのだ。この2部構成の根拠となるのが、ショットの繋ぎに表れるミザンセーヌの不自然さである。客観的物語から映画内映画というジャックの主観的物語への転換を示す重要なシーンが、書斎で小説を書くジャックのもとにウェンディが訪れ、中断されたことに腹を立てるシーンである。

図6 書斎に入ってくる妻と話すジャック 図7 天気の話をするウェンディ

図8 「だからどうした」と絡むジャック 図9 中断されたことに怒るジャック

図6から始まってウェンディの顔のカットに切り替わり(図7)、再びジャックのショットになると、背後にあったはずの椅子が消えているのである(図8)。さらにウェンディの同じ構図のカットが映され、ジャックに戻った時には、再び椅子が元の位置に戻っている(図9)。この不自然な繋ぎに関しては、『Room 237』でも言及されていたようだが、おそらくこの映画を観た多くの人が気付いたと思われる(僕は、本作の公開時にはまだ生まれていないため、VHSやDVDで視聴したのだが、早送りというテクノロジーの発達のおかげで容易に気付くことが出来た。最初に数回視聴したときには全く気付かず、早送りを用いて気付いたときに、人間の視覚の無力さを痛感したことを覚えている)。あるいは、俯瞰や書斎のシーンの前後のジャックの寝室を比べてみてもその不自然さは明らかになる。問題の転換のシーンの前、ウェンディが朝食を運んだ時には、ドアの横に置かれていた赤いランプが、迷路を俯瞰するシーンの後には、消えてしまっているのである(図10、図11)。

図10 寝室横にある赤いランプ 図11 寝室の横にあった赤いランプの消失

細部を取り上げればまだ考察すべき点は多々あるが、これらのシーンだけでも、客観的現実ではない不自然さがあからさまに表象されていることがわかるだろう。書斎でのジャックとウェンディの口論の後、外に雪が降りつもり、外で雪遊びをする妻と子をカメラがとらえる(図12)。そしてグレーディの憑依を可能にし、ジャックが狂気に取り憑かれていく過程は与えられないまま、窓の外で遊ぶ自分の妻子を室内から獲物を捕らえるかのような目で凝視するジャックのクロースアップに切り替わる(図13)。

図12 外で雪遊びをする妻と子 図13 外で遊ぶ妻と子を窓から凝視するジャック

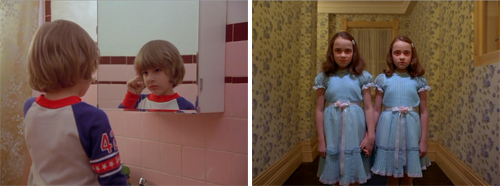

またこの物語が〈2〉という分裂の記号を伝えようとしていることもショット分析からわかる。物語構成と同様、人物も2つに引き裂かれていることが至る所で暗示されているのである。例えば、ダニーはトニーというもう一人の人格、あるいは想像上の「友達」と話している。鏡に映り分裂したダニー(図14)はホテルで何度もグレーディが殺した双子の娘のイメージを見る(図15)。2つに引き裂かれるアイデンティティのショット群は主に鏡を使って何度も提示される。図12でもジャックの背後から鏡に映った彼の姿をカメラはとらえているし、ダニーがホテルで何度も目撃する双子(図15)、朝食を持ってくるウェンディ(図16)、そして部屋に入るジャック(図17)も鏡が身体を2つに分裂させて表象しているのがわかるだろう。

図14 鏡に向かってトニーと話すダニー 図15 ダニーがホテルで見る双子の女の子

図16 朝食を運ぶウェンディ 図17 ウェンディのもとを訪れるジャック

これまで見てきたように、主人公たちを鏡によって2つに分裂させたり、〈2〉という記号を強調したりすることは、物語自体の2つの分裂と形態的に共鳴しているのではないだろうか。迷路の模型を俯瞰するシーンから書斎での妻との口論のシーンは、物語から小説の物語へと移行する重要な転換点であり、この物語も実像/虚像に分裂しているのである。書斎の口論のシーンの直後、何かを思いついたようにジャックはタイプライターの指を動かす。ここから新たなジャックによる物語が始まるのである。その次のシーンでは、外で遊ぶ妻と子が映され、続いてその姿を一方的にホテルの内部から凝視するジャックの眼差しのシーンに変わることはすでに述べた(図12、図13)。この連続するショットを奇妙な音が貫いている。迷路の中を歩く母と子を俯瞰するジャックの一方的な眼差しと、窓の外で遊ぶ母と子に一方的に向けられた父親からの眼差し、この映画は「見る/見られる」という「視線」を軸とした場所をめぐる闘争の映画である。

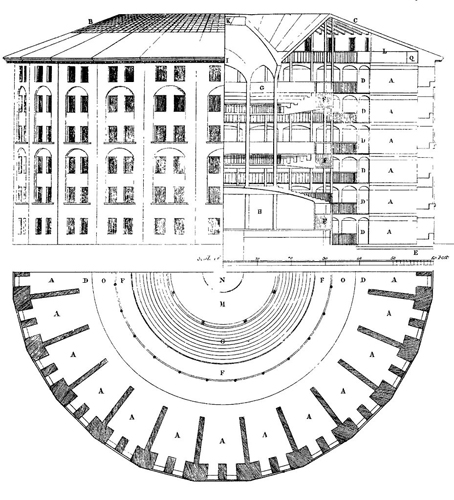

本作が「眼差し」をめぐる映画であることは、主人公たちのドラマが繰り広げられるホテルの名前が「The Overlook Hotel」であることを考えるだけでも容易に理解できるだろう。「Overlook」という語が眼差しとともに考察されたとき、「見渡す」や「見下ろす」という権力の作動を示唆するのと同時に、「見落とす」や「見過ごす」という視覚的権力の非-作動の意味も持っていることは非常に興味深い。この「展望ホテル」は、ジャックが客体に見られることなく、一方的な視線=権力を保持するパノプティコン(一望監視施設)であり、近代の白人男性中心主義的な社会の象徴として捉えられるのではないだろうか。図4と図5のジャックの俯瞰ショットや、図12と図13の窓の中から一方的に窓の外の妻子を凝視するショットは、イギリスの功利主義者であるジェレミー・ベンサムが構想したパノプティコンの空間政治学と親和性をもつ。パノプティコンとは中央に監視塔があり、周囲に円環状の独房を配置した監獄であり、塔の監視者は、囚人の一挙手一投足を一望のもとに見渡すことができる。ここで重要なことは、視線の不均等=非対称性である。中央の塔にいる監視人は見る主体であり、囚人の独房から見えないようになっているのに対して、囚人は監視人を見返すことなく、一方的に見られる客体となる。この構造こそ、男性主体であるジャックと、妻と子の眼差しの権力の非対称性を表している。監視塔であるオーバールック・ホテルに住むジャックに、外で遊ぶ妻と子の情報は筒抜けなのに対して、妻が小説の中身を知ろうとすると男性に怒られるか(図9で、書斎に入り「後でサンドウッッチを持って戻ってくるから、その時、読ませて」と言った妻にジャックは怒って、気が散るから出て行けと言う)、処罰される(書斎のジャックのタイプライターの原稿を勝手に読む妻は、ジャックに見つかり「一気に殺してやる」と襲われる)。ミシェル・フーコーがベンサムのパノプティコンを用いて鮮やかに近代を「監視」のシステムとして分析したように、近代ヨーロッパの男性中心主義は、刑務所から都市計画へと、視線を遮るものを排除し、すべてを一望できる空間を欲望した。監視のシステムと啓蒙思想が共犯的に構想した近代社会とは、男性の視覚=理性によって身体や感性が抑圧された社会である。

図18 ジェレミー・ベンサムが構想したパノプティコン

さて、ここまで舞台となったオーバールック・ホテルが男性中心主義的原理で作動するパノプティシズムとして機能していることを確認した。近代ヨーロッパ男性の象徴であるジャックは、視線の非対称性を利用して、遊戯する妻と息子を監視する。他にもホテル内部にはモダニティを暗示する記号が散りばめられている。ここで、メディアと場所、それらに伴う感覚器の関係から、ジャックがいかに妻や息子とは対照的に描かれているか考察しよう。アトリビュートとしてジャックに割り当てられているのはタイプライターであり、ダニーに与えられているのは三輪車である。近代の監視者であり、視覚中心主義者であるジャックとタイプライターは徹頭徹尾〈静〉的に描かれて、書斎というトポスに縛られているのに対して、ダニーの中心的トポスは廊下である。ダニーは三輪車に乗って何度も廊下を走り続ける。本作を観た観客なら、ひたすら三輪車で廊下を移動するダニーの後ろ姿をカメラが浮遊しながら追いかけるシーンを鮮明に覚えていることだろう。前者が視覚の特権的権力を保持する〈静〉的な主体だとすれば、妻や子は、〈動〉的な見られる客体である。妻もまた終始、息子と外を散歩したり、走ったり、雪遊びをしたりと常に動いている。妻に与えられているのは、包丁と台所だが、料理を作るといった「労働」は描かれず、終始、配膳台を持って移動したり、ダニーと走ったりしている。登場人物たちは、冒頭でも書いたように場所をめぐって闘争を繰り広げる。家という閉塞した空間における唯一のトポスとしてのキッチンにある倉庫は、妻の特権的空間であり、だからこそウェンディは抵抗し気絶したジャックをまず食糧庫へと監禁したのだ。救世主かと思われるハロランの死は、原作と大きく変更され、ホテル内部に到着するや否やあっけなく斧で殺されてしまう。近代的なシステムの中では、周縁にいる女や子ども、あるいは黒人は、近代的制度に取り込まれ排除されてしまう。このような場所をめぐる闘争の中で、妻と子は何度もホテルの内部と外部を往復するのに対し、ジャックはホテルの外部へ視線を向けることはあっても出ていくことはない(妻が誘う散歩も拒否している)。それゆえ、ジャックが外の世界に出ていくラストシークエンスは、近代的システムの喪失、すなわち見る男性主体の死を予期させる。

図19 多用される一点透視図法の構図

ホテルの近代性を特徴付けるもう一つの要素が、ルネサンスの絵画を想起させる遠近法である。近代以降、視覚は、フェミニズム論者たちが批難するように、極めて家父長制的であり、フーコーが論じたその偏在的監視性からもわかるように、視覚にヘゲモニーを与え、マーティン・ジェイの言うような「視覚中心主義(オキュラセントリズム)」を信奉してきた。マーティン・ジェイは、この近代以降の「カメラ・オブスキュラに基づく支配的な視覚パラダイム」を、視覚芸術におけるルネサンスの遠近法と、哲学におけるデカルトの主観的合理性による「デカルト的遠近法主義」と呼んでいる*1。幾何学的、合理的、均一的、客観的光学志向と科学が堅固に結びつくことによって、近代以降の「視の制度(スコピック・レジーム)」*2を占めるデカルト的遠近法主義の力は絶大なものとなっていった。遠近法の眼は、日常的な両眼ではなく固定された単眼であり、ノーマン・ブライソンの言葉を使えば、単眼は〈一瞥(グラント)〉ではなく〈凝視(ゲイズ)〉によるパースペクティヴに立っている*3。脱身体化した視覚は、理性とともに、近代以降、絶対的な権力を保有する感覚器として他の感覚器を劣位に置くことになる。この近代の視覚と人物の関係性を象徴的に示すシーンがある。それが、覆っていた視覚を解放(近代における啓蒙主義とは蒙を啓くことの謂いである)し、人がいるはずのなかったホテルのバーにロイドという虚像を作り出し、それと会話するジャックと、双子の霊のイメージを前に、視界を覆うダニーの対照的な表象である。

図20 覆った視界を解放するジャック

図21 視界を閉ざすダニー

ジャックは視覚中心主義を信奉し、ダニーはそれを拒絶するかのような身振りを見せるのだ。ダニーの超能力である「シャイニング」は五感を超えた能力であった。監獄と化したホテル内部では、もはやジャックの権力に打ち勝つことはできず、近代の産物である一点透視図法が至るところで多用されている。この男性的、視覚的モダニティにどのように立ち向かえばよいのだろうか。言うまでもなく、そこから〈逃避〉することによって近代的ディシプリンを免れることができる。すなわち、ジャックを近代的監視塔の見る主体ではなく、塔の外部へと誘い権力が作動しないようにすればよい。だからウェンディもダニーも、ひたすら〈逃避〉することで最終的にジャックとの闘争に打ち勝つことができるのだ。ラストシークエンスで、ジャックはダニーを追って迷路の中に入っていく。迷路からの脱出に成功するダニーは雪についた足跡を消去することによって、すなわち過去の痕跡である視覚情報を消去することによって迷路から抜け出し、未来へと継続する時間を生きることになる。それに対して、ジャックはダニーの残した過去の痕跡を辿り、迷路の内部で凍死してしまう。この過去の情報への執着と、凍死という時間の停止は、近代という牢獄に閉じ込められる哀れな男性主体の死を表しているかのようだ。だからこそ、ジャックの死の画は、それまでの遠近法的構図に対して、マネに代表される印象派以降の奥行きを欠いた平面的構図になっているのである。

図22 凍死するジャック

映画全編を通して眼差しの近代的権力が機能していたのに対して、ラストシークエンスだけは、その主体が見られる客体に転換していることに注意すべきだろう。もはや鋭い男性的な眼差しは何かを凝視し権力を顕示することなく、ホラー映画とは思えない滑稽な表情と画面から逸らされた視線に取って代わられているのだ。この過去=近代/未来=脱近代という構図が、ジャック/ダニーとウェンディに対応しているならば、いまだに議論の焦点となるジャックらしき人物が中央に映った最後の写真も、キューブリックが原作の最後を変更し、その写真に1921年という時代を与えジャックを収めたのも、写真というメディア性を考えれば理解できるように思われる。なぜなら、写真は過ぎ去っていく現在を過去として留めておくことしかできないのだから。

男性の視覚中心主義の終焉、そしてモダニティの権力を女性や子どもが超えていくこと、これは社会的にみると、もはや論じられることが少なくなった「ポストモダン」という現象に深く関係するように思う。例えばジル・ドゥルーズは俯瞰できるモデルである「条理空間」に、連続的に変化するノマド的空間として「平滑空間」を対置した。また、浅田彰は、スギゾ的に分散化していく状態を志向し、思い切り〈逃げる〉ことを説いた。彼は〈遊戯〉に積極的価値を置いた思想家である。最後のシーンでは墓場となった近代という過去に捕えられたジャックが、写真の中央に配置されている。この写真の男性たちは、観客にその眼差しの権力を過剰に提示しようとしているようにも見える。写真というメディアに捕獲された近代の男性主体たちは、女性や子どもといった周縁の勝利の物語を通して視覚的権力の無力さを露呈してしまうのである。

図23 「オーバールック・ホテル 1921年7月4日 舞踏会」と書かれた写真

原作者であるスティーヴン・キングは、長編小説『シャイニング』(1977年)の続編『Doctor Sleep』(2013年)の刊行に際して、英BBCのインタビューに応じたという。かねてからスティーヴン・キングはキューブリック版『シャイニング』を「これではエンジンのない高級車だ」と酷評していたが、今回も改めて「冷たい映画だ」と自らの小説との違いを強く主張し、ジャックの妻のウェンディが単に悲鳴を上げるだけの馬鹿な女に描かれており「映画史上でもとりわけ女性蔑視的な描かれ方をしている」と語っている。しかし、本当にそうだろうか。むろんホラー映画と結び付られた女性の〈悲鳴〉はステレオタイプ化した女性の叫びを表象してきたというのは映画史において正しい歴史認識である。しかし、本作でキューブリックにより過剰に誇張されたウェンディの表層的な女性像は、原作で描かれるような愛情を両親に与えられず孤独に育った自立心の強い女性像とは異なり、歴史性のないその「軽さ」ゆえに物語の浮遊感とジャックの狂気を強調している。〈悲鳴〉はその近代的理性や眼差しに対峙したとき、〈思考しないこと〉によって悪しき制度を乗り越える武器となる。公民権運動、フェミニズムといった政治的時代を経て辿りついた記号的時代における近代的男性の不安、このような時代に本作を置いて鑑賞してみると、この作品は異なる様相を呈し始める。今ではもはや過去の現象であったかのごとく語られる「ポストモダン」という言葉に焦点があてられた1980年代以降、映画の表象においてもモダン/ポストモダンという主題は無意識的にも映像作家を規定する重要な要素だったように思うのだ。

【註】

*1 マーティン・ジェイ『暴力の屈折―記憶と視覚の力学―』谷徹訳、岩波書店、2004年、185項。

*2 マーティン・ジェイ「近代性における複数の視の制度」『視覚論』ハル・フォスター編、榑沼範久訳、平凡社、2007年、22項。

*3 Norman Bryson, Vision and Painting: The Logic of the Gaze (New Haven: Yale University Press, 1983), p.94.

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■