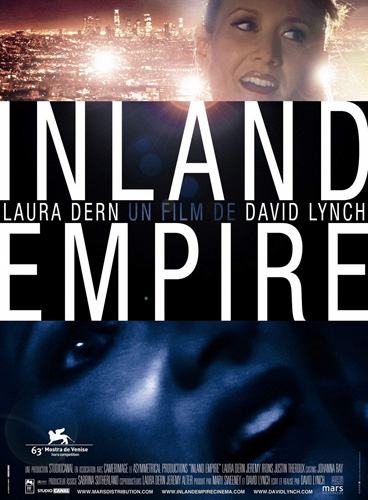

『インランド・エンパイア』2006年(アメリカ、ポーランド、フランス)

監督:デヴィッド・リンチ

脚本:デヴィッド・リンチ

出演:ローラ・ダーン/ジャスティン・セロー/カロリーナ・グルシュカ

音楽:デヴィッド・リンチ

上映時間:179分

デヴィッド・リンチを偏愛しリンチ・フリークだと自称する斎藤環は、「私は批評をしない。ただ『分析』するだけだ」と書いている。ここで彼がいう「分析」は、作品の「解釈」ではないようだ。ジジェクが、精神分析的診断を待ち望むルイス・ブニュエルよりも、それを求めないヒッチコックなどの大衆映画に傾倒し、大衆の欲望を分析するとすれば、斎藤環はその固有の表現を通して、映画の「作家」を「診断」する方へと向かう。そうして押井守やゴダールには内省的な神経症、リンチに分裂症の「診断」を下す。このような斎藤の身振りは極めて正しいと言えるだろう。なぜならばリンチは基本的に「解答」を用意してはいないし、精神科医としての斎藤は「患者」を求め、「診断」を欲望しているからである(実際に斎藤は「リンチの映画は私に「診断」を強いてくる」と書いている)。すなわち、斎藤にとっての「物語」は患者にとっての「症状」でしかなく、それゆえに、診断されるべき対象は、最終的には「物語」ではなく、「作家」なのである。したがって、彼は「物語」の形式的な構造を診断の材料に使うことはあっても、「物語」を分析=解釈することを周到に避けるのだ。「解釈は出来ても解はない」作品を「解釈」してしまうことは、「多重人格を分裂病化する」リンチの映画においては、分裂病患者の症状に翻弄されるだけの結果に終わってしまう。『ブルーベルベット』『ロスト・ハイウェイ』『マルホランド・ドライブ』といった細部の順列組合せによって様々な物語として創りかえることが可能な映画の系譜につらなる『インランド・エンパイア』においても、物語の整合性を不可能にする「亀裂」は至る所に配置され、一つの「物語」としてとらえたい観客の欲望は満たされることはないように思われる。確かにリンチの映画に「正解」は存在せず「決定不可能」な構造を持っている。しかし多くの専門家がやってのけるような「技芸」によって、リンチ映画に分裂症的な作家性を見出すことは、リンチ映画の持つ「物語」の愉しさを取りこぼしてしまう。その複雑な構造に翻弄されながらも、物語の分裂に耽溺すること、これこそ映画のもつ魅惑ではなかったか。だから僕はここで、複数のメタ世界が共存し多重化したリンチの「物語」に向き合ってみたい。そうすることで、このリンチの『インランド・エンパイア』(以下、『IE』)が、過去の作品群より圧倒的な物語の可能性をもっていることを示したいと思う。

デヴィッド・リンチの作品ほど、物語のあらすじを伝えるのが難しい監督はいないだろう。なぜならリンチほど筋, 因果関係, 登場人物の性格, 時の流れが解体した映画を作る監督はいないからである。だからこそ、リンチはジジェクや斎藤環などの精神分析の対象とされてきた。しかし本作の複雑な物語の筋や因果はわからなくても、どのような世界から構成されているのかは、ある程度示すことができる。本作は、少なくとも6つの世界から成り立っている。まずローラ・ダーン演じる女優ニッキーの現実世界。街の実力者である夫とハリウッドの豪邸に暮らす彼女は、主演映画の出演が決まり、かつての名声を再び手にしようと躍起になっている。次に、その映画『暗い明日の空の上で』においてニッキーが演じるスーザンというキャラクターを描写する虚構世界。不倫の物語であるその映画はいわくつきの脚本のリメイクであるということをニッキーは撮影中に知ることになる。元のポーランド映画『47』は、主演の二人が死んでしまったため、未完に終わったという。したがって、3つ目と4つ目として、ポーランド映画の虚構世界と主演女優を中心とした現実世界が描かれる。このシンメトリカルな4つの世界に加えて、『47』のヒロインを演じたロストガール(カロリーナ・グルシュカ)が一人でテレビモニターを見る部屋、そしてウサギ人間の部屋が存在する。むろん、映画を観ればわかるように、アメリカにおける映画/現実の対称性と比べて、ポーランドは非対称的なものであり、ポーランドの現実は「映画」である可能性もあるだろう。しかし、原理的には4つの世界が存在するはずである。そして、それらの並行世界とは異なる次元にあるのが、ウサギ人間の部屋と、ロストガールがテレビを見ている部屋である。ここではもちろん、すべての細部を解釈しながら幾通りも作ることができる多数の「物語」を提示することを目指しているわけではない。この映画の構造をとらえながら、あるシークエンスに注目することで、この映画の可能性と、言語化しがたい映像体験について語りたいと思う。

図1 『インランド・エンパイア』における並行世界

さて、それではまず映画のオープニングに注目してみよう。映画の冒頭、タイトルである「インランド・エンパイア」を一つの光が映し出す。今日の映画学において、今まで物語の構造の外部であったタイトルの映像やクレジットタイトルは作品の重要な構成要素と認識される。例えば、ヒッチコックの『サイコ』でソール・バスが描く分断される名前は、切り刻まれるヒロインの身体やマニエリスム的映画の構成など作品の構造を示すシニフィアンであることを思い出せばよいだろう。「内なる帝国」を映写機の光が照らすこと、それは一つの世界は、ある光源に照らされて初めて表象される(一つの世界となる)ということを意味している。

図2 『インランド・エンパイア』のタイトルバック

この映画は「表象するもの」/「表象されるもの」の関係性を問うているようだ。「表象するもの」とは、「表象されるもの」としての過去の記憶や夢や幻想などを投影する視点である。しかし本作の場合、その「表象するもの」が「表象されるもの」に転倒してしまう。「表象するもの」であったはずのものが、他の何物かによって、「表象されるもの」へ反転するとき、物語を超越的トポスから俯瞰していたはずの僕たちの、その絶対的距離に揺さぶりがかけられるだろう。「表象するもの」としての役割を持った人物が「表象されるもの」となる瞬間、外部と内部の境界は消失し、新たな秩序が生成してしまう。新たな外部が立ち現れるその持続的な運動によって攪乱される物語構造、そこに整合性の欠如を見ることは間違っている。なぜなら映画とは、バラバラの視覚イメージがモンタージュによって連結するテクノロジーであり、「ロジック」により一つの世界に収斂するヘゲモニックな方法=視覚の規律化は、映画の想像力を最小限に抑える技術だからである。現実と虚構を明確に分離するはずの監督やカメラが、リアルとフィクションの曖昧な狭間に耽溺するとき、すなわち「表象するもの」が、その「記憶」や「欲望」の「痕跡」を他のメタ世界に残すとき、客観的視点は失われてしまう。しかし、複数のメタ世界が共存することこそ、映画の本質であり、映画との戯れによる愉悦だったのではないだろうか。映画とはそもそもバラバラの分断されたイメージの連続にすぎないのだ。

図3 ギュスターヴ・クールベ《石割人夫》(1848) 図4 ギュスターヴ・クールベ《画家のアトリエ》(1854-55)

ここに、二枚の絵画がある。ギュスターヴ・クールベの《石割人夫》と《画家のアトリエ》である。クールベは現実社会を克明に描写した写実主義として美術史に記述されているが、マイケル・フリードは『クールベのリアリズム』において、最初の観察者である画家自身が表象空間に「没入」していく姿を読み取っている。画家であるのと同時に観察者である二重化され、分裂状態にあるクールベが、画家であり観察者でもある自分を画面に埋め込むことで、作品と画家=観察者の距離を無化したとフリードは指摘する*1。フリードはこの人物たちの労働と、画家の労働を重ね合わせ、画布に画家を投影するために、右の人夫の金槌を画家の筆に、左の人物の持つ丸いざるをパレットに割り当てたと論じるのである*2。すなわち、「表象されたもの」は「表象するもの」の表象行為の「過程」の「痕跡」を画布上に残していることになる。隠喩的表現で画家=最初の観察者と画面の距離を無効化するクールベは、フリード的視点から見れば、もはや現実社会の客観的事実を正確に再現したのではなく、客観的現実の表象に、表象する行為者の「痕跡」を残しているのである。また、《画家のアトリエ》における登場人物の立ち位置も『IE』の構造を捉える手がかりになるだろう。この映画が映画内映画であるのと同様に、これが画中画であり入れ子構造になっているのは見ての通りである。この絵画の構造は、クールベの描いた画面の中に風景画を描くクールベが描かれており、メタ表象の構造になっている。フリードは細部を深く読み込んで、例えば以下の様に論じる。

彼はキャンヴァスに極めて接近して座った状態で表象されており、右足はほとんど空間がない。彼の右足は、キャンヴァスの中以外、どこにも行く場所がないように見えるのである*3。

ここにおいても、画家クールベと画面の「境界の消失」の欲望が暗喩されている。画布の目の前に距離を取らず「密着」して座り、絵を描くクールベの姿は、本来「見るもの」/「見られるもの」として分離されるべき境界が、「見るもの」が「痕跡」を残してしまうがゆえに、消失してしまうこの映画の構造と類似している。この映画の登場人物たちはこのように物語に配置されているのだ。この絵画と『IE』の登場人物と構造を捉える上で、注目すべきなのは、クールベの隣に立つ半裸の女性である。全裸でもなく、裸をすべて隠しているわけでもないこの中途半端な女性の身振りは、彼女の立つ場所の両義性を呈示しているのであり、欲望の対象としてみなされる半裸の女性は、クールベの描く世界を凝視していると同時に、眼差しを集める存在である。「見る」と同時に、「見られる」こと、その視線の宙吊りこそ、この映画の整合性を破綻させている大きな要因である。本作は、このクールベの絵画のように、「表象されるもの」に「表象するもの」の主観的な「痕跡」が残ってしまう映画であり、誰もが「痕跡」を残し、境界を曖昧化することで、この物語は複数の主観的表象を抱えてしまうことになるのである。

映画の冒頭、タイトルの光源から始まり、本編の最初のカットは、レコードの回転と針である。フィルムもレコードも、焼き付けられた過去の記憶である。このレコードの回転が、映画の途中で逆回転になることを考慮すると、本作は、「記憶」と「過去」をリニアに「再現」するのではなく、ノンリニアな状態でその「過程」が提示される物語だと推測される。「表象するもの」は、過去を顧みながら、「記憶」を再構成する。その複数の主体の「過程」を一元的に理解しようと思う必要はない。リンチ映画の観客は、物語を多元的に創られなければならない。

まず、冒頭のロストガールがテレビを見るシーンで、砂嵐から、老婆が早送りでテレビ内に映し出されるシークエンスがある。さらに、そのテレビを見ているロストガールも、涙やまばたきの速度から早送りされている。しかし、ロストガールという「観客」は、ハリウッド映画『暗い明日の空の上で』という作品の内部の世界に、「過去」の「記憶」や「欲望」とともに干渉してしまう。ロストガールの意識は、ローラ・ダーン演じるニッキー/スーザンをポーランド映画、あるいはポーランドの現実を演じさせてしまうのだ。異なる位相にいる人物が境界を超えて関わることで、その境界を消失させてしまうシーンは数多く見出せる。例えば、ハリウッド映画『暗い明日の空の上で』の撮影中、「脚本のセリフと同じだわ」というニッキーの科白。この時、ニッキーがいたはずの世界とスーザンがいたはずの世界が反転する。あるいは、青い部屋でニッキー/スーザンとデヴォン/ビリーがセックスしているシーン。日本語字幕には表記されないので、注意深く「聴いて」いないと見過ごしてしまうが、デヴォン/ビリーは彼女を役柄のスーザンとして認識し、「スー」と呼びかけるのに対し、ニッキー/スーザンは「デヴォン 私よ ニッキーよ」と言う。ここから、二人がリアルとフィクションの狭間で境界を見失っているのが理解できる。このシーンはもはや映画の世界なのか現実の世界なのか、観客にもわからない。このあたりから、この映画は、「自己言及」を放棄する。つまり、「カット」とともに、観客の僕たちは、これがフィクションの世界でカット以降が「現実」だと思わされているのだが、この映画は中盤から「これは映画=フィクションである」という「自己言及」をやめるのだ。それにより、観客はこれが、誰かの夢なのか妄想なのか、現実なのか虚構なのか判別できないようになるのである。

この映画において、ある一つの「解釈」を有効にするための重要なシーンが、霊媒師たちの降霊のシーンである。ニッキーの夫役を演じていたポーランド語を話す男が、赤いランプの暗い部屋につれてこられる。椅子に座っているのはロストガールである。彼女は「誰かいるわ」といい、霊媒師が「誰かわかるか?」と夫役の男性に聞くと、彼の主観映像に切り替わり、椅子には誰も座っていない。霊媒師が「彼女があんたを呼んだ」と言う。このような描写から、死者であるロストガールが夫に霊媒師を通じて会いに来ている交信の儀式であると「解釈」できる。むろん、このポーランドの現実と思われる世界すら、ポーランド映画の内部である可能性もあるだろう。しかし、ここでは一つの「解釈」を優先させて議論を進めよう。この「解釈」によれば、現実にいるのは男の方で、テレビを見ているロストガールは死者の部屋から、テレビでリメイク版のハリウッド映画を観ていることになる。そこに、過去の映画『47』と過去の現実の主観的記憶が紛れ込むという構造になっているのである。言うまでもなく、それと並行して、本当のロサンゼルスの現実世界と、本当のハリウッド映画の撮影風景のシーンも存在する。つまり、6つの世界では理解できないほど、「世界」はそれ以上に複数化されているのである。しかし僕たちは、上記のシーンを手掛かりに一つの「解釈」から一つの「物語」を創りだしてみよう。

『47』の女優とロストガールは同じ人物であることからわかるように、ロストガールはかつてポーランドの女優であった。死後の世界から、テレビという媒介を通じて、「映画」を鑑賞するロストガールは、自らの「記憶」や「過去」の「痕跡」を、あの映画を再生する部屋以外に残すことになる。その「痕跡」こそ、自分の夫であったポーランド語を話す男であり、ハリウッド映画では、ニッキーの夫役である。ロストガールは『47』といういわくつきの映画に出演し、共演者と恋に落ち、現実の夫に殺されてしまったと考えられる。映画の至る所で、あの男が監視するような存在として描かれているのは、ロストガールがかつてあの男に監視され抑圧された潜在意識の投影と見ることができるだろう。つまり、ロストガールのハリウッド映画の鑑賞に、自分の「記憶」の再生を重ねてしまい、過去の主観的記憶や潜在意識が入り込むことによって、すべての世界にあの夫を登場させてしまったのである。上述した霊媒者の交信のシーンに加え、『47』の主演女優であったテレビを見ているロストガールが年を取っていないことからも、彼女が映画に主演し死んでしまった女優であり、死後の帝国から、ニッキー/スーザンの世界を見ていることが分かるだろう。

さて、ここでニッキーの主演していた映画に戻りたい。冒頭でニッキーは、この映画では殺人は起きないと言っているにもかかわらず、最後のシーンでニッキー扮するスーザンはドライバーで刺されて「死んだ」後、久しぶりに映画が映画であることの「自己言及」をする。しかしカットがかかっても、ニッキーはふらふらとセットの裏側へ歩いて行ってしまうのだ。ニッキーは衣装係が上着をかけようとするのを断る。つまり、スーザンからニッキーに戻ることの拒否を示し、現実に戻ってもスーザンでいようとするのだ。そして、彼女はセットの裏側をさまよい、ニッキーが画面のこちら側を見てロストガールと見つめ合う。いわくつきのこの映画は、主演の役の人間が死ぬというものだったはずである。ニッキー/スーザンは階段を上って文字通り迷える女=ロストガールになる。さらにニッキーは47の部屋を通過し、ロストガールのもとにたどり着きキスをするという結末になっている。つまり、このプロセスはニッキーの死を象徴している。このラストシークエンスは、ロストガールとニッキー、すなわち、映画内において、同じ役を与えられ同じように死んでいく女性たちが、時空を超えて死者の国で出会うシークエンスであると解釈できる。

図5 ニッキーとロストガールのキスシーン

二人のロストガールの抱擁は、ニッキーが死んだからこそ出会うことができた死者同士の抱擁である。多層化された世界はこのシーンに結晶する。このシーンこそ、複層的な構造をもつこの映画が論理を超えて重大な感動をもたらす奇跡的なシーンである。なぜか。それは、「説明できない」からである。多くの「感動的」な映画は、なぜ「感動」するのか、説明できることが多い。それは大衆映画であればあるほど、明確な因果関係や論理が存在するため、「なぜ僕が感動したのか」を説明しやすい。なぜならその物語を理解するための類型=パターンが自分の中にすでにあるからである。しかし、そのような映画と違って、感動の類型が皆無であるこの映画は、その「感動」を全くと言っていいほど説明できないのだ。まさに、これこそ僕にとって論理や言語を超えた純粋な映像体験だった。そのような〈非論理的な接続〉による純粋な映像体験を意味付け、その「感動」の類型を探ることは不毛であるかもしれない。「高尚」(あるいは「低俗」な)観客は次のように言うかもしれない。非論理的な映画に、意味を与え、「解釈」することはナンセンスであり、そのような欲望を放棄し、非論理的な映像体験を非論理的な体験のまま受け取るべきだ、と。あるいは、映画は「理解」するものではない、音楽と同様に感じればよいのだ、そのことをリンチは見事に映像化している云々。

しかし、それでも「理解」しようとする欲望を制圧できないのが、「低俗」(あるいは「高尚」な)観客であろう。すでに述べたように、リンチ映画における「解釈」が不毛であることを承知の上で、僕は一つの「物語」を創り出すことを志向してきた。最後のシークエンスではいくつかの疑問がうまれるはずである。ニッキーはロストガールとキスした時、なぜその場から消えたのだろうか。死後の世界に導かれたのであれば、ロストガールとともに、あの部屋に留まるべきではないのか。この映画が、見終わった後、奇妙な感動と、不思議なカタルシスを手に入れることができる理由は、この時空間の超越から巡りあう二人の女優のキスだけにあるのではない。死後の世界から身体が消滅すること、それは、ニッキーが現実の世界に引き戻されたことを意味しているのではないだろうか。その後のニッキーが映画冒頭と同じリビングのソファーに座っている静謐な様子と、ロストガールが家族に再会するシーンの描写から、両者は死後の部屋を通じて繋がり、お互いに「救われた」ことが読み取れるだろう。ロストガールが家族に再会する最後のシーンは、生まれるかもしれなかった子供と、側にいたかもしれない夫との、叶わなかった未来の可能性を創造しているようにも見えてくる。死者が未来を想像/創造すること。ロストガールは最後のシーンまで、ハリウッド映画を観たり、過去の現実を省みたり、あるいは『47』という映画のイメージを見て泣いていた。つまり、「過去」のものしかみていないのである。しかし、最後のシーンで初めて、あったかもしれない未来を想像/創造するのだ。このエンディングのロストガールの顔は、それまでの「過去」に抑圧された悲しみや後悔の表情ではなく、初めて歓びに満ちた表情に変わる感動的なシーンである。異なる時空を生きた二人の女優の意識が、時と場所を超えて巡りあい、繋がることによって救われるという一つの「物語」を創ることができるのだ。

一つの世界として表象され、統一的に見える世界が、実は分断されていることを表現する『マルホランド・ドライブ』に対して、リンチはこの映画で、時間も空間も全く異なる世界が、登場人物の意識やイメージによって接続することを志向しているように思われる。引き裂かれた世界を繋ぎ合わせていくマニエリスム的な縫合の美学は、この映画において完成されたというべきかもしれない。僕は医学に全く精通していないので「診断」することは不可能だが、このようにみてみると、デヴィッド・リンチは分裂症を偽装した「患者」にすらみえてくるだろう。接続/切断という運動を繰り返すことで、創造されるいくつもの「物語」の可能性を『IE』はもっている。それは、大衆映画と同じように一度だけの「消費」で忘却される映画ではなく、映画と何度も戯れることを意味しているのである。そのとき、観客と映画の関係は、「消費」ではなく、「生産」に置き換わるだろう。

【参考文献】

Fried, Michael, Courbet’s Realism (Chicago: The University of California Press, 1980)

――――――――――――――――――――――――――――――――――――

*1 Fried, Michael, Courbet’s Realism, (Chicago: The University of California Press, 1980)

*2 Ibid, Painter into Painting: An After Dinner at Ornans and The Stonebreakersを参照.

*3 Ibid, p.159.

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■