『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』2014年(アメリカ)

監督:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ

脚本:アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ/ニコラス・ジャコボーン/アーマンド・ボー/アレクサンダー・ディネラリス・Jr

出演:マイケル・キートン/ナオミ・ワッツ/エドワード・ノートン/エマ・ストーン

音楽:アントニオ・サンチェス

撮影:エマニュエル・ルベツキ

上映時間:119分

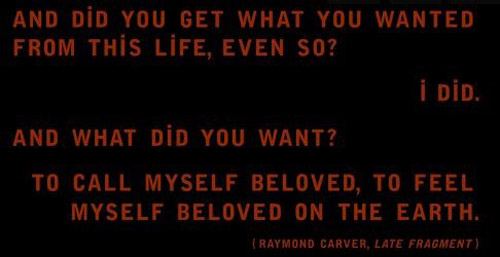

ファンファーレでお馴染みのFOXサーチライト・ピクチャーズのオープニングからリージェンシー・エンタープライズのロゴがスクリーンにあらわれると、ドラムのスティックの音と話し声が聞こえる。そして、アントニオ・サンチェスのドラムの演奏と同時に画面に映し出されるのは、レイモンド・カーヴァーの詩「おしまいの断片」だ(図1)。

図1 スクリーンにあらわれるカーヴァーの「おしまいの断片」

たとえそれでも、君はやっぱり思うのかな、

この人生における望みは果たしたと?

果たしたとも。

それで、君はいったい何を望んだのだろう?

それは、自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって

愛されるものと感じること。*1

続いて、空から隕石のようなものが「落下」するイメージ。これはマイケル・キートン演じるリーガンが、かつて『バードマン』シリーズでハリウッドのアクションスターとして映画界を席巻したが、今は落ち目のヒーローであることを象徴的にあらわしたイメージだろう。そこから画面が切り替わり、リーガンが劇場の衣裳部屋で「浮遊」している(図2)。彼の肉体は衰え、背筋も腹筋もたるんでいるように見える。そのような「墜落」する人生を辿る彼は、ヨガの蓮華座(lotus position)の姿勢になり瞑想しながら「飛翔」とは言い難い状態で、かろうじて「浮遊」している。そのリーガンのイメージにバードマンのヴォイス・オーヴァーが重なる。「俺たちはこんな不快な場所(shithole)に属してなんかいない」。彼は再起をかけレイモンド・カーヴァーの文芸短編小説である『愛について語るときに我々の語ること』を自ら演出・主演しブロードウェイで舞台化しようとしているのだ。そして、その静寂な彼の瞑想を遮断するSkypeの着信音。相手は、薬物依存症だった娘のサム(エマ・ストーン)で、現在はアシスタントとして雇われている。リーガンは妻とも離婚し、娘との溝も深く、仕事もうまくいっていない。かつてハリウッドで一世風靡した男が、ブロードウェイで復活できるのか、物語はプレヴュー公演を直前に控えた舞台裏から始まる。

図2 衣裳部屋で浮遊するリーガン

稽古中の事故で降板を余儀なくされる役者の代役として出演することになる実力派俳優のマイク(エドワード・ノートン)がリーガンと初めて舞台上で演技をするシーンがあるのだが、彼らの舞台上の「演技」と演技上の「現実」のインプロ(即興劇)は、まさにサンチェスの即興のドラムのようなエネルギーを放出し、さらにそれを手持ちカメラのアークショット(一人の人物や出来事を囲むように円状にカメラを動かして撮影するショット)で映し出す撮影とともに、観るものを最高潮の即興プレイに惹き込んでいくシーンだ。この出会いのシーンで、二人が娘を軸としてシンメトリーに配置されていることが、彼女との関係性を軸にストーリーが進んでいくことを示唆している(図3)。この後に続く物語の展開を対比すればわかるが、リーガンの精神状態は、この場面を頂点としてイカロスのごとく「落下」していくことになる。

図3 娘を軸にしたシンメトリーな構図

すでに至る所で言及されているが、『トゥモロー・ワールド』(2006年)、『ツリー・オブ・ライフ』(2011年)、『ゼロ・グラビティ』(2013年)等で賞賛を得たメキシコ人撮影監督エマニュエル・ルベツキのカットが切れることなく続く息の詰まるような「長回し」は、「落下」し続けるリーガンの人生の混沌と精神を絶妙に表現しており独特な映画の世界を形作っている。むろん、作り手はこの世界観の演出のため、CGによる編集やライティングなど様々な技術を駆使しながら、異なるシーン/シークエンスを繋いでいる。しかしこれらの編集操作は、数々の巨匠たちが使ってきた「長回し」という技の披露のために意図されたものではない。リーガンは行き詰った人生の迷路の中で出口を探し求めるが、僕たち観客もまた、そのモンタージュされない「つなぎ目」の隠蔽によって永遠と続く映像の迷宮へと誘われるのである。

僕たち観客がこの映画に感じる吐き気や眩暈は、主人公リーガンの主観的世界と重ねられているのであり、物語のもつ主題と見事に共鳴し合っているのだ。確かにワンカットの「長回し」でカメラは俳優の周辺を運動し、そのドキュメンタリー調の撮影方法によって、まさしくスクリーン内部に「演劇性」が立ち現れることになる。この点で、カメラは俳優たちの「リアル」な演技を記録しようとしているといえる。しかし、この手法をモンタージュの連続によって構成される映画に対するアンチ・フィクショナルな身振りと思ってはならない。なぜなら、イニャリトゥ/ルベツキのカメラが隠蔽するのは時間と場所の「リアリズム」なのであり、異なる時空間をなかば暴力的な振る舞いで「接続」してみせるからである。例えば、フェリーニ映画の俳優たちがカメラに話しかける行為は、観客のスクリーンへの同一化を「拒絶」するような行為であり、ゴダールが多用した一貫性を錯乱するようなジャンプ・カットは、カットの切れ目を前景化し、印象派におけるマネと同質な意味で、映画が映画であることに自己言及するような振る舞いであった。だが、本作のカメラはそういった「前衛性」とは対極のベクトルを向いているように思う。「長回し」で映画史的に名高いヒッチコックの『ロープ』(1948年)を思い出してみよう。殺人事件が起こる部屋での出来事をとらえるそのカメラは、その部屋で起こっていることを「リアル」に提示するため映画内の時間と映画館の時間に極めて誠実に向き合っている。だからこそ、ヒッチコックのカメラは(当時の)フィルムの限界になるとカットの切れ目を隠蔽するために、男たちのスーツの背後に接近していったのである。しかしながら、本作における「長回し」はヒッチコックのそれとは全く異なるものを志向している。つまり、イニャリトゥは「時間の流れ」の客観性を無効化することによって、映画を個人の意識として表象しようとしたように思われるのだ。

リーガンが追い込まれたり行き詰ったりしたときに、手を触れずに物を動かしたり部屋の物を破壊したりするが、もちろん彼がそういった「超能力」を持っているわけではないことは明白だろう。また、そのようなときに出現するバードマンも、むろん本当に存在するヒーローではない。むしろそれは現在に付きまとう「過去」の「名声」の象徴のようなものだろう。しかしだからといって、この物語全てがリーガンの「妄想」であるとか、「夢オチ」であるといった解釈をすることは、この映画の可能性を矮小化してしまっているように思う。そうではなく、客観的な現実世界に、主観的な意識が混在し極めて危ういバランスを保ちながら(あるいは破綻した状態で)提示されているからこそ、この映画のスクリーンは、奇妙で魅惑的な作品となっているのではないだろうか。リアルとフィクションの二項対立を描きながら、どちらかを選択するのではなく、その矛盾を矛盾したまま提示する、すなわち現実/虚構という二つの軸が衝突したまま同一画面上に提示されているのである。例えば、フェリーニの『白い酋長』(1951年)で、新妻ワンダが、映画スターの〈白いシーク〉に出会うシーンは、客観的な現実の中に突如スターの男性が彼女の理想のイメージの姿で、地上10メートル程もありそうな高さのブランコから飛び降りる。つまり映画の同一の図像の中で、主観的幻想と客観的現実の混合が描かれているのである。そこでは映画スターが登場する映画内の現実に、ワンダの意識が映像化され異質な画面になっているのだ。その秀逸な構図は、リアルな現実に不意にヒロインの欲望が具現化されてしまうからこそ面白い図像になり、映画に独特の奥行きを与えているのである。普段の僕たちの生活における本来の「意識」とは、潜在意識にあるものが何らかの刺激を受け、ふと表出してしまうようなものであり、個人の「リアリティ」は、常に他者との非対称性をともなうものなのではないか。そのようなとき、「僕」の時間に対する感覚は、僕以外の時間とは全く異なっているはずなのだ。それこそ、主観的リアリズムとでも呼びうる人生の「リアリティ」なのではないだろうか。

さて、それではこの映画の「リアリティ」を支える他の要素を見てみたい。ここで注目してみたいのがスターとしての俳優の人生である。ダーレン・アロノフスキーが『レスラー』(2008年)で描いたのは、かつて人気レスラーであり家族も仕事も失った中年の主人公が「復活」をかけ再びリングへ戻るという物語だった。この主役に起用されたのは、かつてスターとして一世を風靡したが、ボクサーに転身し一時期ハリウッドから姿を消したミッキー・ロークであり、「転落」する人生を歩む映画のキャラクターとスターとしてのミッキー・ロークが「復活」という主題で結び付けられ、見事「復活」を果たすことになる物語が映画の強度となっていた。また同じくアロノフスキーの『ブラック・スワン』(2010年)も清純派のイメージをまとい「大人」の女性を演じられないとされてきたナタリー・ポートマンが映画内でそのイメージから「脱皮」するという設定で、彼女のスターイメージを周到に映画に利用した作品であった。

本作『バードマン』でキャスティングに注目すれば、マイケル・キートンと共演するメインキャストは、レスリーを演じるナオミ・ワッツとマイクを演じるエドワード・ノートンである。周知のように、マイケル・キートンはかつてティム・バートンの『バットマン』シリーズでヒーローを演じ、その人気を不動のものとしていたことを考えると、この物語の設定は明らかに映画外部のスターイメージを意識しているように思われる。さらに、エドワード・ノートンは『真実の行方』(1996年)で天才俳優として衝撃的なデビューを果たし、『アメリカン・ヒストリーX』(1998年)、『ファイト・クラブ』(1999年)、『スコア』(2001年)と、その怪演ぶりを発揮し、「天才俳優」としてのスターイメージを構築してきた(私生活を明かさないこともそういったイメージに大きく寄与しているだろう)。この映画のキャラクターのマイクも、舞台上での「リアリティ」を求める異常な執念と、性格には難があるが天性の演技の才能があるという設定によって、現実のエドワード・ノートンと類似している。また、友人のニコール・キッドマンがスター街道を進む一方、全く売れない下積み時代を過ごしたナオミ・ワッツは、「売れない女優」役として『マルホランド・ドライブ』(2001年)でブレイク、その後も『キングコング』(2005年)などで「売れない女優」を演じた女優である。彼女の『バードマン』での役柄も、自身のスターイメージ同様、ずっと売れずやっとブロードウェイでデビューを果たすという役柄である。「劇中劇」における「登場人物」の演技、映画内の「現実」、さらに僕たちの映画を観る行為に潜在的に重ねられるのは、俳優たちの「人生」という現実(あるいはイメージ)だろう。俳優のたどるキャリアは、必然的にある種の「印象」を外部から強いてくることにより、映画経験に大きな影響を与えている。予告編を観ることなく新しく公開された映画を観に行ったとしても、ブロックバスター映画の観客である僕たちは、すでにスターのことを(メディアや他の映画でのスターイメージを通して)知ってしまっていることが少なくない。本作におけるパーソナリティ(現実)/キャラクター(虚構)の境界を錯乱させるような設定は、手持ちカメラによるリアルなイメージが連続するのと相まって、観客の「映画知覚」を大きく拡大していくのである。

そのような構造をもって観客を境界の闇へと耽溺させるイニャリトゥは本作で何を描こうとしたのだろうか。過去の「名声」や家族など、すべてを喪ったリーガンが、いまだ愛する元妻のシルビアに次のように語る。ジョージ・クルーニーと一緒になった飛行機が、ひどい嵐にあい、乗客のみんなが泣いたり祈ったりしたとき、娘のサムがひらいた新聞の一面にはクルーニーの顏があり、自分はいないことを想像したのだ、と。あるいは、ファラ・フォーセットがマイケル・ジャクソンと同じ日に死んだのを知っているか、とも彼女に尋ねている。そして、彼女はリーガンにいう。「you confuse love with admiration」(あなたは愛を賞賛と混同している)。家族との関係を修復できない不器用なスターは、ブロードウェイで「本物」の芝居をやることで「復活」を果たし、再び「名声」を得ることで、このような「不快な場所(shithole)」から脱することを望んでいる。現在の彼が措定しているのは、ブロードウェイ/ハリウッド、あるいは現実(舞台)/虚構(ネット空間)の二項対立における前者の「真正性」である。だが、奇しくも最終的にこの芝居を「成功」させたのは、後者による力だ。それを、舞台の成功を左右するほどの力をもった演劇批評家は、シニカルに「無知がもたらす予期せぬ奇跡」と名づけたのだった。彼のハリウッドにおけるアクションヒーロー像なしには、偶然、劇場から締め出されてしまいニューヨークのタイムズ・スクエアをパンツで走る姿がトレンディング・トピックとして「話題」になることはなかっただろう。うまくいかない芝居や人生にどんどん追いつめられ、バードマンに「奴らが求めているのは、血やアクションだ」といわれるリーガンは、舞台のクライマックス、本物の銃で自分の頭を打ってしまうが、吹き飛ばされたのは彼の鼻だけであった。その予期せぬ行為は、世間に「話題」を提供し、彼を一躍「有名人」にした。大衆が求めているのは、シリアスなドラマと「芸術家」の死ではなく、消費するための「話題」となるネタである。

図4 街を歩くリーガンと背後を飛ぶバードマン

リーガンは最後に自らの上述したような「措定」が間違っていたことを知る。なぜならリーガンは自分のブロードウェイの「成功」が「本物」の舞台を作ったからではないことを知ってしまうからである。舞台の成功を伝える新聞に書かれたシニカルな批評家の言葉や、報道されるニュースを見て、その「本物」こそが、大衆映画同様、マスの力によって作られる現実に気付いてしまうからだ。では、このハッピーエンドのようなラストシーンはいかに生まれうるか。それは商業主義に対する芸術作品であったり、インターネット空間に対する現実世界であったりするような相対的な認識、記号的な価値判断の虚しさを、自らの「予期せぬ成功」によって認識するからではないだろうか。そしてその時、自分の周りにいたのは、愛する娘であり、妻であった。この柔らかな雰囲気に包まれるリーガンの幻想とも思えるような病室の逆光のシーン(図5)で、哀れな主人公は、バードマンに別れを告げ、すべてを放棄する。

図5 負傷したリーガンと娘のサム

「愛」をテーマにしたカーヴァーの作品、そこに描かれているのは「愛」について何も知らない(無知な)人間たちがただ「愛とは何か」について語り合う姿だった。そこでは客観的で相対的に把握できる「愛」のかたちなどないことが描かれている。それは、それぞれの精神にある絶対的で主観性な感受性、あるいは個人の内部にある絶対的な「美徳」によって発見されるべきものである。冒頭のカーヴァーの詩を再び思い出してみよう。そこで書かれているのは、「自分が愛されること」ではなく、自らを愛されるものと「呼ぶこと」(Call)、そして、愛されるものと「感じること」(Feel)であった。イニャリトゥは世界的に管理されたエンターテイメントに悲観し嘆いているわけではないだろう。むしろそのような現代にいるからこそ、数値化・データ化され、すべてのことが評価されてしまう現在の価値観を超えた次元に物語を創造しようとしているように思う。最後のシーンはそのような価値観を表象している。

ベッドからはい上がり、病室の窓を開けるリーガン。ベッドにいない父に気付き、娘は窓の方に近づく。そして窓の下に「墜落」していると推測される父の姿を探す娘。だが、そこには父はいない。サムがふと見上げると、彼女の瞳にはリーガンが「浮遊」している姿が映っているようだ。しかし、ここでサムの視点からのPOVショットに続いて、カメラはリーガンの「飛翔」をとらえることはない。これまで何度もリーガンの「浮遊」や「飛翔」を映してきたカメラは、ここで娘のサムの瞳に映っているだろう父の姿を想像させることしかしないのである。この映画が、ショットとショットの「間隙」を隠しながら、ほぼ全編ワンカットで構成されていたことを思い出そう。この技法は、リーガンの主観的な精神世界と同期するように客観的現実に主観的意識を混合させるような意図があることはすでに述べた。「意識」の映画として、この映画はリーガンが「愛されていると感じられる」サムの表情を映して終わるのである(図6)。すなわち、ここでイニャリトゥは、リーガンが愛されていると「感じる」意識を映像化するのである。したがって、最後のサムの表情は、父が起こした「奇跡」によって変容した娘の「父を愛する」眼差しなどではなく、リーガンの精神が作り出したイメージの世界に他ならない。

図6 窓の外を見上げるサムの表情

自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって

愛されるものと感じること。

ここで初めて哀れな主人公は、「愛されるものと感じること」ができたのである。かつてヴァルター・ベンヤミンは、「知覚能力とは注意力」であるというロマン派詩人ノヴァーリスを引きながら、眼差しには自分が見つめるものから見つめ返されたいという期待が内在し、この期待が満たされるとき、その眼差しには充実したアウラ経験が与えられると述べた。

見つめられている者、あるいは見つめられていると思っている者は、まなざしを打ちひらく。ある現象のアウラを経験するとは、この現象にまなざしをひらく能力を付与することである。*2

圧倒的な「喪失」から始まるイニャリトゥの物語は、その「喪失」を「回復」することによって「救済」にいたることはない。最初にあった地点とは全くことなる場所におけるささやかな「希望」の可能性を残すことによって「救い」に似た未来が提示されるのだ。愛する人、あるいは愛する娘を失った男たちや、事故で脚を切断することになるスターの人生を扱った『アモーレス・ペロス』(2000年)では、絶望感が漂うスクリーンのなかに、わずかな未来への「希望」を描き、『21g』(2003年)では、家族や信仰を喪失した主人公たちが、その喪失と命の重さ(21g)をめぐって偶然的に出会うことで残酷な結末へと急降下していくが、時間軸を複雑に操作することによってわずかな「希望」が提示される。急死した子供によって亀裂が入った夫婦や、妻を自殺で喪った男と聾者の高校生などを描いた『バベル』(2006年)、あるいは故郷を喪失した者たちの集まる街で、余命二ヶ月と宣告された父が、限られた時間で子供たちに残せるものを探し求める『BIUTIFUL ビューティフル』(2010年)など、イニャリトゥのスクリーンは圧倒的な「喪失感」で埋め尽くされている。「喪失」を起点として克明に描かれる、過酷な人生と「再生」に向かうかすかな「希望」の物語、それはメキシコ・シティで生まれ育った彼が移民の国アメリカへむけた眼差しから構築されてきたものだろう。カーヴァーの世界をシニックにみる眼差しと同質なパースペクティブをイニャリトゥももっているのは確かだ。それは、シニカルな眼差しに潜む柔らかな温かさを感じられる「知覚能力」であり、人間に対する愛おしさだろう。

【註】

*1 レイモンド・カーヴァー『Carver’s Dozen―レイモンド・カーヴァー傑作選』村上春樹(編・訳)(中央公論社、1994年)、295頁。

*2 ヴァルター・ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」浅井健二郎(編訳)久保哲司(訳)『ベンヤミン・コレクションⅠ 近代の意味』(ちくま学芸文庫、1995年)、470頁。

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■