フェデリコ・フェリーニ『ジンジャーとフレッド』1985年(イタリア、フランス、西ドイツ)

監督:フェデリコ・フェリーニ

脚本:フェデリコ・フェリーニ/トニーノ・グエッラ/トゥリオ・ピネッリ

出演:マルチェロ・マストロヤンニ/ジュリエッタ・マシーナ

音楽:ニコラ・ピオヴァーニ

上映時間:128分

フェデリコ・フェリーニの『女の都』(1980年)は、「女」と「夢」と、「映画」自体に関する映画である。晩期のフェリーニは挿話的に小さなストーリーを拡散することで、ショットの連続的運動によって語るのではなく、小さな説話が大きな相似を成し、映画のメディア原理に言及するようになる。『女の都』のオープニングは、走行する列車の内部から外部へ向けられた視点で始まり、カメラの激しい揺れとともに、真っ暗なトンネルの内部へと入っていく。男性器としての列車が、女性器としてのトンネルへ入っていくという、性行為を連想させるこの表現は、精神分析を悦ばせる使い古されたクリシェであり、陳腐な表現という他ない。列車が穴へと入るときのカットは、列車の前方からの主観的映像で始まり、観客は男性器と同一化している限りにおいて、観客は女性ではなく男性観客であるように思われる。しかし、厳密に言えば、映画の構造上、この男性観客は穴へと入っていくのではなく、無意識のうちに穴に取り込まれるのであり、女性を掌握する見るものとしての男ではなく、女に見られ支配される男性観客が想定されている。

ところで、ベンヤミンは写真と無意識を結びつけた思想家で、通常のスペクトルの範囲外にあるものを「視覚的無意識」とし、カメラ/肉眼の知覚を区別しながら、カメラの視覚世界には「無意識が織りこまれた空間」が立ち現れると言う。ベンヤミンにとって、映画の視覚世界は「異常心理や幻覚や夢の形で視覚の世界を襲う」*1ものである。つまり、写真や映画の知覚は肉眼と違い、「夢」のロジックに近い。冒頭の真っ暗闇が示しているように、それは視覚的というより、触覚的イメージ体験のように思われる。それではフェリーニにとっての映画とは何か。ベンヤミンにとって、映画の論理が「夢」であるならば、フェリーニにとっての映画は「女」である、そう言っていい。なぜならフェリーニ自身が次のように語っているからだ。

私にとって、女性は全てだ。映画そのものが女性だと言ってもいい。光と闇そして、現れては消えるイメージの交錯…。映画館にいくのは胎内に戻るのと同じで、外界を忘れて、じっと闇の中で瞑想にふけりながら、スクリーン上に現われる人生を待っている。*2

意識の外部にある未知なるもの、すなわち無意識体験としての映画、あるいは女、そして夢。これらがこの映画を貫通する主題であるのは間違いない。シュールレアリスムや写真を深く考察しながら、映画は夢であるというベンヤミンのテーゼが成り立つならば、映画は女であるという表現も、フェリーニにおいて特権的に許される表現である。映画=女=夢こそフェリーニにとって同等の符号として映画を繋ぐものであり、『女の都』の主題だと言えるだろう。フェリーニの観客は映画の世界へ無意識の「旅」をする映画を観ることになるのだ。

トンネルに入ると同時に、女性の権力社会へと取り込まれることは、マルチェッロ・マストロヤンニ演じる中年男のスナポラツが、無防備に眠り込んでおり、向かい側には黒いサングラスをした女性が座っていることから理解できるだろう。カメラは女性を映すなり、その眼差しをクロースアップで捉えようとする。しかし男性観客はその眼差しを見ることはできない。女は男を見ているか、あるいは見ていない。重要なことはパノプティコンという眼差しの監獄の司令塔の中で権力的視線を保有しているのは、男性ではなく、女性であるということだ。列車が急停止すると、女は列車を降り、森へと歩いていくが、男は女を追いかけるため列車を降りてしまう。呼び止めるスナポラツに対して、女はカメラを片手に写真を撮る。この行為も、女の都という女のテリトリーにおいては、男は見る主体ではなく、見られる客体であることが示唆されている。女がカメラに向けて写真を撮ったとき、男性観客もまた、この男性主人公と同じように撮られているのだ。ここで、映画=女に見られる、つまり支配されるとはどういうことか、男性観客は考えさせられるだろう。『魂のジュリエッタ』(1964年)において、家庭という閉じ込められた世界に、女性の想像力が秘められていたように、非論理的な映画=夢=女には未知なる可能性と想像力が宿っているのだ。だが、フェリーニはフェミニズム運動に加担したわけでは全くなく、ただ映画=女=夢の可能性を追究していっただけである。そしてこの姿勢は、中期以降からより強まったものの、『白い酋長』からもわかるように、初期から変わっていない。

とりわけ『ジンジャーとフレッド』(1985年)以降、テレビを中心としたマスメディアが記号を動かしていくようになるのと重なるように、フェリーニ映画は登場人物や物語内部の象徴的媒介性を使って物語を描くのではなく、映画というメディア自体を意識するようになる。テレビというマスメディアの登場とともに、フェリーニは失われたものをノスタルジックに描きつつ、その新しいメディアに強烈な批判を加えるようになるというのが、一般的な理解だ。70年代以降の時代背景を考えると、ビデオの録音再生やケーブルシステム、あるいは衛星放送など、情報技術と消費の共犯によって、フィルムと観客の出会いの場としての映画館は、その場を家庭や個人的な場所に奪われていった。ミリアム・ハンセンは後期映画におけるテレビの空間認知的な布置は、「古典的な物語世界(diegesis)の魔術を解き放って」いき、「公共の場における映写が強いる同期性は明らかに、ますます鑑賞者個人の手に委ねられた消費行為、いっそう個人化され散逸し、断片化された消費行為へと道を譲っていった」と論じている*3。この時代にメディア・テクノロジーと人間の関わりあい、つまり視覚芸術鑑賞の環境をめぐり大きなパラダイム転換があったことは明確であり、映画がその転回により、大きな困難を引き受けたことは容易に理解されるだろう。フェリーニは確かにテレビに対する嫌悪を持っていた。

フェリーニは「こんなテレビに存在する価値はない」と言った。彼が指摘しているのは言うまでもなく、1970年代の末から急増した民放チャンネルのことだ。民放は、そのひどい番組によってイタリアの視聴文化環境を汚染し、作家の映画を何の臆面もなくカットしては次々とCMを挿入し、テレビ視聴者を立派な白痴に仕立て上げた。*4

梅本洋一によれば、フェリーニの晩年のフィルムは、かつての芸人たちの世界に代わって、メディアが主人公たちの住む世界になり、「フェリーニは、そうしたメディアの世界を、彼がかつて芸人たちの世界を描いたように愛をもって描くことはない」*5と論じる。彼は『ジンジャーとフレッド』以降、テレビや広告の映像が、媒介者=メディアとしての地位を映画から奪い、フェリーニはひたすら想像力の世界に閉じこもるようになると言う。梅本の文章は、映画が息絶えるのと同時に、その想像力で何とか持ちこたえようとする構図をフェリーニ映画から読み取り、『ジンジャーとフレッド』において、「媒介者の地位を失い、その地位をテレビに譲ってしまった二人の芸人の老醜、それはフェデリコ・フェリーニ自身の映画(という表現活動)に対する結語であるかもしれなかった」*6と論じている。だが、本当にフェリーニは、譲り渡した地位と引き換えに、想像力の世界へ閉じこもったのだろうか。『ジンジャーとフレッド』でフェリーニは、テレビを批判しながらも、映画の衰退ではなく、テレビを対照化し、映画のメディア性自体に言及することで、弁証法的に映画というメディウムが持つ可能性に賭けていたように思う。

『ジンジャーとフレッド』では、テレビが社会や映画の環境を変質するそれ以前と以後の断絶を「複製」という観点から扱っている。この「複製」はこれまで取り上げた作品と異なり、いささか複雑な構造となっているため、少し整理しておこう。マルチェロ・マストロヤンニ演じるフレッド(ピッポ)とジュリエッタ・マシーナ演じるジンジャー(アメリア)は、テレビ以前、すなわち映画全盛期において一世を風靡したダンスの名コンビ「アステアとロジャース」の物真似芸人として当時活躍していた。今や時代も変わりコンビも解散し、それぞれの人生を生きていた時に、テレビ局の物真似番組にかつてのペアーとして招かれたという設定になっている。ここでは有名なダンスコンビのフレッド・アステアとジンジャー・ロジャーズという原像に対する模造、つまり複製として「ジンジャーとフレッド」は存在している。厳密に言えば、この模倣としての「ジンジャーとフレッド」はテレビ以前=映画の時代/テレビ以降=テレビの時代という大きな断絶を通過することで、全く異なる複製を作るのである。ここでは、フェリーニが、時空を隔てた絶対的に取り戻せない過去の「時間」を懐古しながら、テレビの世界の中で、いかに映画の可能性を表象したかを考察したい。

図1 リュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への列車の到着』 図2 『ジンジャーとフレッド』の冒頭のシーン

そもそもこの映画は冒頭から偉大なフィルムへのオマージュから始まっている。画面の右奥の方から左の手前に列車が駅のホームに到着する冒頭のシーンは、映画の誕生の記念碑的フィルムであるリュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への列車の到着』と同じ構図であり、意図的に構図を引用するこの映画『ジンジャーとフレッド』は映画についての映画であることをほのめかす(図1&図2)。しかし、時は90年もの隔たりがある。リュミエール兄弟のフィルムと違って、フェリーニのフィルムは、列車が到着した後、すぐさま街にごった返す人々を画面に過密度化させていくと同時に、街を取り囲む数々の広告を映しだし、カメラは本作で重要なメディアとして扱われるテレビをとらえる(図3)。この作品はメディアについてのフィルムなのである。フェリーニは『ジンジャーとフレッド』に関して、テレビ世代の観客は映像の絶え間ない爆撃の影響を受けており、テレビは忍耐力の無い、神経症気味で催眠術にかけられたような観客を作り出したと述べている*7。そしてフェリーニはテレビが私たちと現実をつなぐ媒介者であることを認めなくてはならないと譲歩しながらも、次のように言っている。

私たちは、テレビを用いて自己表現をしなくてはならないのです。テレビに支配される代りに、テレビを征服し、主導権を取り戻そうと試みるべきでしょう。*8

このように述べるフェリーニは、いかにテレビを征服し主導権を取り戻そうとしたのだろうか。『ジンジャーとフレッド』はテレビに対する抗弁ではないのですか、という質問に対してフェリーニは、それも一つの要素であると言いながら、「誰が最後に勝ちを決めるか、私にはわかりません。破壊光線か、人間か…」*9と答えている。しかし、フェリーニはここで、「テレビ」/「人間」を比べているのではなく、「テレビ」/「映画」の関係を示唆しているのではないだろうか。フェリーニにとって「人間」としての「映画」とは何か。僕たちはもう少しフェリーニの言説に耳を傾けなければならない。

図3 冒頭のシーンでテレビをとらえるカメラ

全員がひとつの同じテレビシステムの中におり、全員が非現実化された現実の中で、消費し消費されるために呼び集められているのです。私は、私たちが生きている価値の疎外、非差異化、同質化を見せようとしました。そして、あらゆるものが見世物の対象となり、ただひとつの大きな渦の中で、同程度の真実と興味を持つに至ることを告発しようとしたのです。*10

情報や記号やイメージによる資本の効率化が進み「記号」が世界を動かしていく社会をボードリヤールは「シミュラークルの社会」と呼び、新たな資本体制のもとでは、かつてのようにコピーをオリジナルに対して劣位に置くのではなく、情報や記号の交換が生産性の中心になり、摸像が現実を動かし、「記号」が世界を作成する「ハイパーリアリティ世界」が到来すると言ったが、そういった大量消費社会におけるテレビメディアと社会との共犯関係は非常に堅固なものであり、「人間」までもがメディア社会において交換可能な「記号」となってしまうのである。フェリーニ映画は、交換可能な「記号」をいかに交換不可能なものにするかという映像実践であり、彼の「映画」とは「脱-記号化」でも呼びうる芸術なのだ。すなわち、フェリーニにとって、「脱-記号化」こそ「人間」であり、「映画」なのである。そして、本作におけるこの可能性は、フェリーニの仕掛けたテレビのスタジオで起こる大停電の闇と光の演出に賭けられている。

図4 従業員はテレビに夢中になりコミュニケーションは断絶する

複数の有名人の複製が乗り合わせた送迎車がテレビ局に到着するとジュリエッタ・マシーナ演じるアメリアはロビーに置き去りにされる。そこは複製としての「記号」に取り囲まれた空間だ。アメリアはホテルのフロントと話すが、誰もがテレビのサッカー中継に夢中になり、きちんとした対話は行われない(図4)。部屋にアメリアを案内したボーイは勝手にテレビをつけ、サッカー中継の続きを見始める。フェリーニが、テレビを「破壊光線」と表現していることはすでに述べたが、ここでテレビは「光」と並置されフレームにおさまっている。むろんここでも表現されているのは、プレイに不満を言う従業員と客の視線の交差の不在やコミュニケーションの「断絶」だ(図5)。この一連のシークエンスで、「断絶」を引き起こしているのは、言うまでもなく「光」としてのテレビなのであり、この部屋で何度かテレビは、鏡の中に「複製」される。テレビ局のこの世界は、まさに社会と同様、記号化されたシミュラークルの社会であり、情報と記号が飛び交い交換されることで世界が成り立っている。『甘い生活』のスタイナーの部屋同様、ここでももはや原像は不在である。

図5 光とともに表象されるテレビ

ジンジャーとフレッドは、かつて名コンビとして人気を博しており、恋人同士であったが、二人は破局し、別々の道を歩んだ。このテレビ番組の企画による再会は30年ぶりのことであった。老人となった二人は不安に襲われながらも出番が訪れ「コンチネンタル」の伴奏に乗って踊り始めようとした瞬間、スタジオは停電し、照明が落ちてしまう(図7)。テレビの放送は中断し、スタジオは闇に包まれる。ピッポとアメリアは真っ暗になったスタジオに腰を下ろし、お互いのことを話し合う。そしてピッポは30年前にアメリアと別れた直後、精神病院に入院していたことを告白するのだ。そしてアメリアもテレビ出演した理由がピッポに会いたかったからであることを話し、二人はテレビの断絶の間に、光と光の狭間に、30年分の時空を超えた真実を伝えあう。テレビが映さなかった闇の中で、二人の壮大なドラマが進行しているのである。このテレビの背後の「物語」において一方通行だった二人の会話は、初めて真実の対話になる。この純然たるコミュニケーションは、テレビの不在、すなわち、フェリーニの「映画」により可能となったのである。

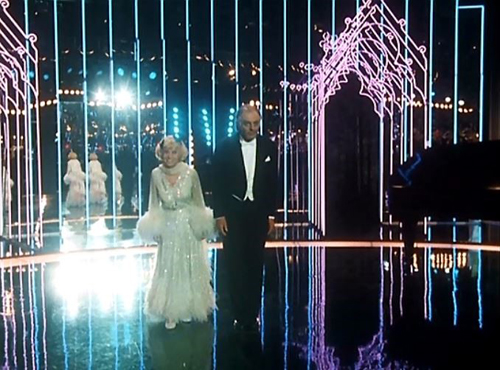

図6 ステージに登場するマストロヤンニとマシーナ

図7 突然停電するスタジオ

これはまた、マルチェッロ・マストロヤンニとジュリエッタ・マシーナというフェリーニ映画の車の両輪である二人の主人公が、一方向にしか観ることができなかったが何十年という時を経て、同じフィルムの中で対話する壮大な現実のドラマでもある。すなわち、フェリーニ映画の顔として活躍してきた二大スターが、晩期において初めて共演を果たすのである。この現実と虚構における二重の邂逅は、喪失した時間の奪還が凝縮し、映画の持つ強度を高めているのであり、テレビの時間が止まった暗闇のなかで、映画は30年もの時を取り戻すのである。コマーシャルに分断されるテレビというメディアの脆弱性は、この番組のようにリアルタイム放送に顕著であり、テレビ番組は基本的に「闇」を放送することはできない。この映画では、テレビ/映画のメディア性が「光」と「闇」で表象されている。ホテルの部屋に差し込み安眠を妨げるテレビのアンテナの暴力的な回転ライトや、至る所に配置され日常会話を歪めるテレビの光、テレビの「光」は日常の空間と時間を奪うものとして表象され、幾度か停電をおこし「闇」が「光」を奪ったとき、人々は別の次元での伝達を達成することができるのだ。この老年の二人の美しいコミュニケーションは、『甘い生活』(1960年)において、マルチェッロと少女の間で「失敗」しながら達成された異なる次元のコミュニケーションの様態と通底するものだ。フェリーニは、どちらの作品でも記号化された社会において、記号化されないコミュニケーションが微かに煌めく瞬間を映像化しているのだ。記録された複製メディアをシネマ空間に能動的に観に行き、「夢」のような脱-日常体験を味わう行為の快楽と、テレビにおける「光」が人々の時空間を侵食し、リアルタイムの「光」が「闇」に奪われる不安感、その二つのメディア性が対位法のごとく描写されているのである。このようにフェリーニの二つのマスメディアとの関わりをみてみると、無意識的に日常に侵食し、生活を分断するメディアとしてのテレビと、能動的に参加することでしか体験できない「夢」(あるいは「女」)としての映画に、「非人間性」/「人間性」=ヒューマニズムを当てはめているように思えるのは僕だけだろうか。

『フェリーニの道化師』(1970年)の、道化によって語られた次の言葉を思い出してみるのもいいだろう。「僕は心配しているんですよ。わかりますね。道化師がフィルムから消えてないかと。フェリーニさん、道化師はいますよ。ただ人々が笑わない」。かつて社会が道化師たちを忘却の彼方に放り込んだように、社会は映画を忘れようとしている。1980年代はイタリア映画界にとって危機的状況であり、テレビとポルノビデオ産業により映画館に足を運ぶ人々は極端に少なくなった。フェリーニにとって映画自体が道化と同様、社会から忘却されるものとなっていたのだ。しかしフェリーニにとって、忘却された道化が独自の映画表現に好都合だったように、忘却されたシネマは、現在と過去の間に絶対的な「距離」を導入するため、過去から現在への運動感覚という「フェリーニ体験」を観客に促すという意味で、描くべき素材となったのだ。『ジンジャーとフレッド』は記号化されたシミュラークル社会における、映画に関しての映画である。映画というメディアを通して自己言及したメディア論的映画と言ってもよいだろう。忘れ去られた芸人のごとく、フェリーニの映画は過去を現在に現前化させる。フェリーニの列車はリュミエールの列車のように到着したままではなく、最後のシーンで再び出発し、新たな旅にでる。街の照明が落ち、あのステージの停電のように画面内は暗くなり、マシーナが乗り込もうとする列車もまた、暗闇に包まれている(図8)。マストロヤンニを振り返り、乗り込む彼女の列車は、「過去=シネマ」と「現在=テレビ」という、分かり合えることのない領域を往復しながら、その運動によって映画を私たちに思い出させてくれる旅へと向かうだろう。

図8 出発する列車に乗り込むジュリエッタ・マシーナ

『甘い生活』、『道』、それから『ジンジャーとフレッド』と、僕たちはこれまで、記号化された社会における「通行不可能性」の問題を軸に、フェリーニ映画の人物がコミュニケーションに「失敗」し続けることを見てきた。しかし、そのコミュニケーションは表面上「失敗」することで、別の次元の伝達を可能にしていた。フェリーニは「伝達不可能」なことによって残る、言葉にしがたい「伝達」を、言語化するのではなく、映像化する実践を生涯かけておこなってきた映像作家だ。記号に絡み取られないほんの一瞬を映し出そうとするフェリーニにとって「人間」を記号化から救う方法こそ「映画」であった。彼のテクストは人物とメディア、あるいは人物同士の間の「伝達不可能性」という「距離」から構成され、映画の表層はその「断絶」を表象するばかりである。しかし、「人間」=ヒューマニズムとしての記号化されない映画体験を志向するフェリーニは、「距離」によって引き離されたものたちの交換が、次元を超えてどこか別の平面で結び付く可能性を提示するのだ。だからこそ、フェリーニ映画は、いつもどこかで優しい温もりを放ちながら、絶望した観客たちを救ってきたのだと思う。

【註】

*1 ヴァルター・ベンヤミン「複製技術時代の芸術作品」浅井健二郎編訳、久保哲司訳『ベンヤミン・コレクション1 近代の意味』(ちくま学芸文庫、1995年)、619-620頁。

*2 フェデリコ・フェリーニ「フェデリコ・フェリ-ニにきく」『キネマ旬報』825号、1981年、88頁。引用はフェリーニへのインタヴューで『女の都』でのテーマが「女性」になっているが、なぜこういった題材を選んだのかという質問に対するフェリーニの回答である。

*3 ミリアム・ハンセン「初期映画/後期映画―公共圏のトランスフォーメーション」吉見俊哉編、瓜生吉則・北田暁大訳『メディア・スタディーズ』(せりか書房、2000年)、280頁。

*4 ベニート・メルリーノ、山口俊洋訳『フェリーニ 世界の傑物』(祥伝社、2010年)、327頁。

*5 梅本洋一「フェリーニの時は過ぎ去った」『ユリイカ』(青土社1994年9月号)、160頁。

*6 梅本洋一、同前、161頁。

*7 フェデリコ・フェリーニ、石木まゆみ訳「ジンジャーとフレッド〈特集〉」『キネマ旬報』948号, 1986年、72頁。

*8 フェリーニ、同前、72頁。

*9 フェリーニ、同前、72頁。

*10 フェリーニ、同前、72頁。

北村匡平

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![ジンジャーとフレッド [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/519bxMnRs4L._SX220_.jpg)

![女の都 [HDマスター] [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ViZ-5-HpL._SX220_.jpg)