エリナー・ファージョンはいかにもイギリス的な作家である。イギリスの精神そのものを体現している児童文学というと、「アリス」以外には、まずこのファージョンの作品が思い浮かぶ。

その傑作には、民話・伝説を下敷きとしたものが多い。生き生きとした、ちょっと変わり者の娘エラが、やはりちょっと気難しい王子と結ばれる『ガラスのくつ』は、もちろん「シンデレラ」だ。

同じく講談社アンデルセン大賞名作全集の所収であった『銀色のしぎ』では、おっとりと美しい姉娘が練り粉団子を1時間で1ダースも食べてしまう。呆れられているところに来合わせた王に向かって、「1時間で1ダースもの糸を紡いだ」と母親が言ってしまい、娘は王の妃になる。その嘘を取り繕うため、娘は糸つむぎの小鬼と取り引きをする。これもよく知られた民話だ。

ファージョン作品はもとより劇の脚本、すなわち翻案として書かれたものが多い。そのため主人公ばかりでなく、『ガラスのくつ』の意地悪な継母とその連れ子の姉たちといった脇役もたまらなく魅力的で、鏡台の前での彼女らの掛け合いはまるで漫才だ。姉たちの名は、「アラミンタ」と「アレスーザ」(ちなみに『銀色のしぎ』の妃の兄弟の名は「エーブにシドにデーブにハル」)という(笑)。

名前ばかりでなく、たとえば『ガラスのくつ』の登場人物たち、伝令官の即興の詩めいた呼ばわりや宮廷のハーレクインのパントマイム、魔女であるこじきばあさんの鳥めいた囀り、物言う台所道具たちと、すべてが音楽的なハーモニーを作り出しているのが、ファージョン作品の特徴だ。音声を発する俳優たち、彼らを擁する舞台だからだ、と言ってはつまらない。むしろテキストとして読んで、それは独特の “ 香気 ” を醸し出す。

しかしそれらの「音楽」は、私たちの目や耳には日本語として届く。翻訳家、石井桃子は、とりわけファージョン作品で芸術的な手腕をしめす。それはファージョンにある “ 思想 ” があり、石井桃子がその思想と深く触れあっているからに他ならない。

ファージョンは短編に佳作が多いが、本来的にプロットが立たない作家ではないかと思う。翻案などで民話に生き生きした肉体を与えることと、一から物語を立ち上げることは、仕事の種類は異なってくる。そして石井桃子もまた、創作よりも翻訳において、のびのびと生命感の溢れる言葉がほとばしる。自身で自身の型や土台を創ることでは、むしろ窮屈さを感じ、また感じさせ、しかし他者の土台の上になら、自身の感性や想像力を自在に展開させることができる。そういうタイプの作家はいる。それは資質であり、単なる力量不足と切って捨てるわけにはいかない。

その資質、 “ 思想 ” とは、一つのテーマをさまざまに展開してゆく音楽的なあり方でもあり、草木として地を覆うように拡がってゆくリゾーム的なるあり方でもある。そして作家の直観は、それらの音楽や草木が最も美しく盛られる器を選びとる。

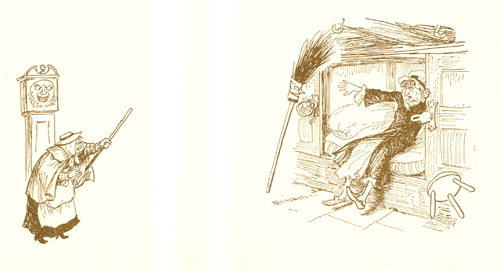

ファージョンのイギリス的なるあり方は、草木のように輝かしく、生命感溢れる言葉の宿るところに、イギリス的な伝統、伝説や古典を選ぶところにある。その作品を彩るペン画の線もまた、植物的な生命を宿し、しかし自然主義的に写実的でもあり、なおかつ下世話に落ちない。この線こそ、まさしくイギリス児童文学の伝統そのものだ。

金井純

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■