小原眞紀子 BOOKレビュー・詩書

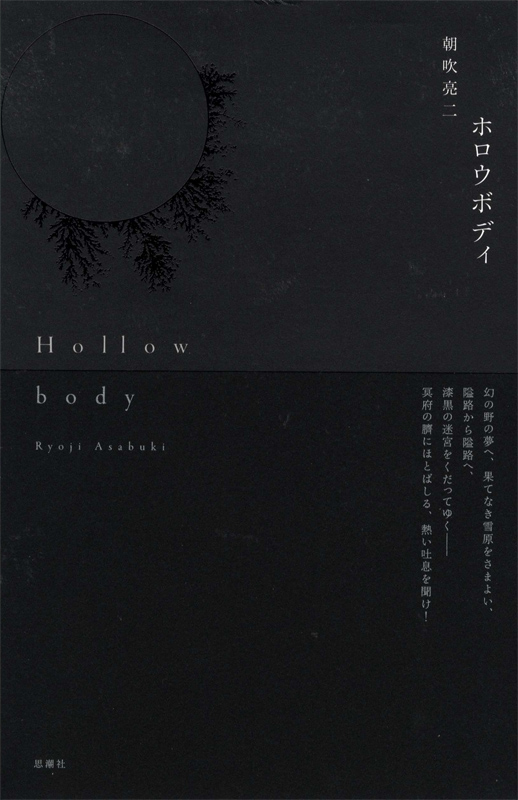

朝吹亮二詩集『ホロウボディ』

肉体の時間

詩の言語は、他の言語とはどのように違うものなのか。その問いへの答えがこの詩集であるように思う。それは詩というジャンルの定義や、詩の原理といった話とは微妙に異なる。詩とは何か、という問いへの解は、岩成達也が示した通りだ。それはデクラレーション(宣言)によって成り立つものだ。書き手と読み手の、これは詩である、という相互了解が詩を詩たらしめる。コンピュータプログラムにおける宣言文と同じで、それは正しい。正しいが自明である。自明に過ぎるものは、我々にアピールしない。我々が知りたいのはそれじゃない、と思わせる。岩成達也の定義がなければ、一歩も前に進めなかったくせに。詩そのものを自明な制度と思い込み、哀れにも制度に囚われた文学の徒として終わったくせに。

我々が知りたいような気がするもの、すなわちより魅力的に思えるものとは、我々はどんなとき、これは詩であるという相互了解を成立させたくなるのか、という欲望に関わる問いだ。正しさは欲望を喚起しない。正しいものはどこまでも正しく、しかしそれに付き合うには無限の時間を要する。あらゆる魅力は限界、肉体もしくは時間のぎりぎりの境を見るところから生まれるように思う。

週に一度、もう二十年近く学生に詩について教えている。ら抜き言葉には慣れたが、必ず注意して言い直させるのは、詩行や詩句を「文」、詩作品を「文章」と発語したときだ。詩句や詩行は断じて「文」ではない。ではなぜそう思うのか。「詩句」と言い換えることで、何が変わるのか。何を変えねばならないと思うのか。

朝吹亮二『Hollow body』はその問いの答えも提示しているようだ。そこにあるのは詩句以外の何ものでもない。学生がこの詩集の詩句を指して「文」と言おうものなら、私はおそらく、他のどんな場合よりも怒るだろう。これが「文」に見えるのはどうかしている。無知というより無感覚が為せることだ。これを「文」だと思って損なわれるもの、その痛々しさが私を怒らせる。すなわち肉体が損なわれたような痛みだ。

詩の言語、すなわち詩句は「文」ではない。むしろ「肉体」である。その存在格を感知できないのは、知らずに人を傷つける怖れがあるのに似ている。肉体は、それに準じた扱いをされなければならない。正しいかどうかでなく、欲望の軽重を計られなくてはならない。

朝吹亮二の詩句が「肉体」であり、欲望そのものたらんとしていたのはしかし、今に始まったことではない。それこそが朝吹亮二の詩句が、80年代から今日に至る死屍累々の中での生存確認を為されてきた理由だ。すなわちそれは生存確認を要求する存在、「肉体」であったということだ。ではこの新詩集で、「今に始まったこと」はいったい何なのか。

ああ、私は六十三歳になったのだが

奇数はエロティックな年なのだ

恋する子のさくら色のアヌスがまぶしい朝

いつもまっしろい光を浴びて、遙か

消失したモノたち(

の悲しみのとはいうまい)の記憶の果ての静物画のように夕日をうけたりんごやいちじく

や洋梨の黄金の死せる自然の腐食したまま凝固してつややかになるゆがんだまるみや斑点

ざわめきつづける

(朝吹亮二「静物(ざわめきやまない)」)

「静物(ざわめきやまない)」の冒頭の詩句である。この作品にはエピグラフとしてS・Sという人物の言葉が置かれている。「神戸の震災で大量の本を失ったが、たまさかの僥倖か定められていた事なのか、かつて読んだのに消失していた言葉がずっとそこにあったかのように、新しい本が机の上に置かれていたりすると、それが静物画のように見えるばかりか、頁を捲ると言葉が突然過去の中で起こり得た予兆のように私を震撼させる。」

朝吹亮二の詩句は存在格のものであるが、それは静物であったとしても「ざわめきやまない」もの、すなわちやはり「言葉」なのである。言葉は震え、ざわめく。だからこそその存在は静物でなく「肉体」と化する。肉体化するのは厳密には「ざわめきやまない」からではなく、「ざわめき」を発生させる軸を内包させているからだ。すなわち時間軸である。

朝吹亮二がその詩の本質を端的に示した過去の代表作が『密室論』であることを思えば、新詩集の後半、クレタ島の迷宮神話をモチーフとした詩篇はひどく象徴的である。迷宮は密室ではない。密室的にはたらくために、閉じ込められた者の有限の時間が尽きてしまうだけだ。迷宮を抜けることは可能である。可能であることを約束する太古の物語によって。すなわち朝吹亮二のテキスト的「肉体」はいまや密室ではなく、時間軸を加えて迷宮と化した。六十三歳の肉体はそのように進化した、と読むべきだろう。なぜなら「奇数はエロティック」で「恋する子のさくら色のアヌスがまぶしい朝」。衰えてはいない、とも。

わたしのユキヒョウは体軀を硬くしならせて跳躍する前のぷるぷるふるわせる気配だ気配だけの白さだわたしもおなじ姿勢をとっているのだろうかわたしもわたしのユキヒョウの気配を身にまとっているのだろうかわたしはなにかを発しようとしているのだろうか

(朝吹亮二「わたしのユキヒョウ」)

以前、実家のテレビでユキヒョウの狩りのドキュメンタリーを観た。断崖絶壁に追い詰めた獲物に飛びかかり、もろともに落ちてゆく姿に息を呑んだ。ユキヒョウは絶妙のバランス感覚で獲物を宙で仕留め、地面の岩に叩きつけた。素晴らしかった。このようでありたい、と思った。何を地面に叩きつけたいのか、定かではなかったが。

これほどのバランス感覚は、おそらく何も考えてない状態でないと達成できない。ユキヒョウはたしかに空虚な肉体であり、気配でしかないのかもしれない。我々が身にまとおうとする気配。その美しさと空虚さ、しかも「肉体」そのものでもある、という点において、それは実際あまりにも「詩句」に似ている。

小原眞紀子

■ 朝吹亮二さんの本 ■

■ 小原眞紀子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■