『源氏物語』は作者がわかっている日本で一番古い物語であり、かつ大長編作品である。西暦で言うと一〇〇〇年頃には成立しているが、当時の世界を見回しても『源氏』ほど高い質と長大な量を誇る文学はほかにない。古代においてすでに日本文化のレベルが高かったことを示す古典中の古典である。日本の至宝だと言っていい。

ただ『源氏』は実に厄介な作品でもある。先日天皇が譲位され和暦が平成から令和に変わった。天皇家については男系の万世一系であることや宮中祭祀などについて、現代では様々な批判的意見がある。男系は男女差別ではないのか、宮中祭祀は現憲法の政教分離に反するのではないか、などなどである。

現代社会のルールを杓子定規に当てはめれば批判は正しい。しかし天皇制は民主主義よりも遙かに古いことを、やはり考慮しなければならないだろう。民主主義の方が後からやってきたのだ。現代日本のように自由な社会において、日本国の象徴を担う天皇家の努力と忍耐は大変なものだと思う。ただそれを差し置いても、天皇制はどうしようもなくそこにあるとしか言いようのない制度であり、思想フレームである。

時代ごとに形を変えているが、日本の社会は天皇を頂点としたヒエラルキーを保ってきた。日本語と日本文化の成立も深く天皇制に関わっている。主語を省き、地位に応じた謙譲語などで話し相手を示す日本語の特徴は天皇制から生まれたと言っていい。神道も仏教も天皇とともにあった。第二次世界大戦の敗戦によって天皇制は存亡の危機に立たされたわけだが、もしあの時天皇制が途絶していたら、NHK大河ドラマの主人公は二回に一回は天皇になっていたでしょうな。

似たようなことが『源氏』にも指摘できる。『源氏』は古典中の古典文学だが、現代社会制度とは相容れない要素をたくさん持っている。まず一夫一婦制ではなく、一夫多妻である。そして主人公光源氏は父桐壺帝の後妻である藤壺と密通して後の冷泉帝をもうけた。いわゆる不義密通だ。光源氏だけではない。ほかの男性主要登場人物も人妻などと性的関係を結んでいる。そのため儒教が盛んになった江戸時代には、『源氏』は堕落した過去の王朝文学とみなされるようになった。『源氏』を堕落文学として捉える見方は明治以降も根強く残った。旧民法には姦通罪があった。

しかしその一方で、鎌倉、室町、江戸と『源氏』はずっと読み継がれてきた。絵画の格好の題材となり、高位の武家の息女は『源氏』の意匠を反映した御道具を嫁入り道具にするのが常だった。徳川三代将軍家光の娘・千代姫が、尾張徳川家に嫁入りした際に持参した初音の調度(国宝)は有名である。武家社会では男たちから軽んじられていたが、『源氏』はずっと女性たちに読まれ、多くの男性芸術家たちをも魅了し続けた。能でも『源氏』を素材にした作品は多い。

では『源氏』の何が女性たちを惹き付け続けたのだろうか。平安時代から女性たちは一夫多妻制を嫌っていた。それは平安日記文学を読めばすぐわかる。自我意識が強くなる江戸近世ではなおさらのことである。単に平安風俗(習俗)や言葉の貴重な宝庫だから大事にされてきたわけでもない。『源氏』と同時代にはよく読まれた物語で、今はもう伝わっていない作品はたくさんある。

『源氏』が読者――それも多くの女性読者――を魅了しながら今ひとつ焦点をはっきりさせられなかった理由は、ストレートに言えばこの物語を正確に読み解く能力のある女性批評家が現れなかったからである。『源氏』は間違いなく女の文学者でなければ本質を把握し難い物語である。しかし大げさではなく小原さんの『文学とセクシュアリティ』で流れは変わるだろう。

x=2t ①

y=10t ②

この①、②という、姫たちとの関係が描かれるそれぞれの場面やエピソードにおいて、x姫、y姫の本質的魅力を読者に伝える、すなわち魅力を伝える作者と読者との間を繋ぐ「媒介」の役割をも果たしていることが重要なのです。つまり作者の美意識や価値観を源氏が代弁して、それを読者に伝える。「主人公」という言葉の本当の意味は、そういうことです。小説作法のイロハですが、確認しておきたい。(中略)

物語のプロットを社会的な枠に当てはめてしまうと、「強者=源氏」が「弱者=女たち」を支配するという構図しか浮かんでこない。しかし小説構造的には「媒介変数」である源氏とは、百花繚乱の姫たちの魅力の本質を読者に伝えるための「下僕」です。『源氏物語』は文学構造的に極めて「フェミニズム的」なものなのです。

(『文学とセクシュアリティ』「第12回 『蓬生』と『関屋』媒介変数としての光源氏」)

小原さんは『源氏』では作者・紫式部の「美意識や価値観を源氏が代弁」するため光源氏が主人公だが、彼は数学でいう媒介変数のように、「百花繚乱の姫たちの魅力の本質を読者に伝えるための「下僕」」であると論じておられる。

指摘されてみれば確かにそうですね。女性読者が感情移入して愛して来たのは『源氏』に登場する姫君たちである。高位であればあるほど姫たちは男性権力者の〝掌中の珠〟であり、権力者の意のままだった。しかし強者として時に女性たちの心を弄んだのは光源氏も同じである。ではどういった点が、権力者でありながら光源氏を女性たちの下僕としての主人公にしているのだろうか。

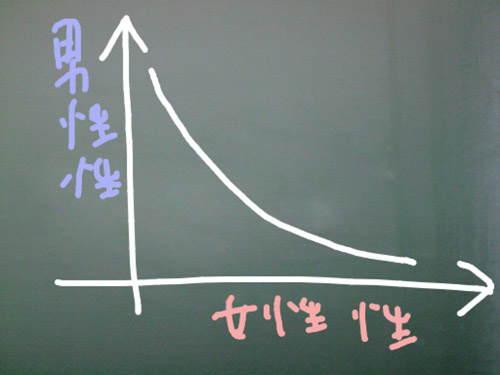

テキスト曲線において、中心のなだらかなところが俗世である「社会」に当たります。私たちは究極の「男」や「女」そのものとしてでなく、男も女性的な面を持ち、女も適当に男性化されつつ、社会生活を営んでいる。地球上で、ヒマラヤの頂や太平洋上に住む人がいないのと同じことで、住みやすい社会の一員として弛緩しながら生きている。(中略)

そして源氏の理想もまた、その俗世を抜けた女性であった。吉祥天女のごとき貴女として制度の山側を抜けても、幼女性と母性のアマルガムの無邪気な女性性そのものとして海側に抜けても、どちらでもかまわない。とにかくこの俗世の空しさと哀しさを忘れさせてくれる女性なら。それは『源氏物語』の本来的なテーマである、仏教的な救いを求める心でもあります。

(『文学とセクシュアリティ』「第4回 『夕顔』あるいは「女」」)

小原さんの『源氏物語』読解の画期的特徴は、「テキスト曲線」という概念に最もよく表れている。山口昌男が指摘したように、天皇は日本文化における負の求心点である。もっとストレートに言えばアンタッチャブルなのであり、完全に人間として描くことができない。あるいはそれは許されない。これは日本だけでなく王制度を持つすべての国と文化に当てはまる。なぜならあらゆる王政は神権思想と結びついており、王の神権はどこまで歴史を遡ってもその基盤を明らかにできないからである。民主主義に厳密に整合させることは原理として不可能なのだ。どうしようもなく存在している、現代まで存続してしまったとしか言いようがない。

光源氏が主人公なのは彼が皇位継承権を持つ貴公子であり、かつ臣籍降下して天皇になる道を閉ざされているからである。人間として描けるのだ。そしてこの現世最高の貴公子は、青年になりかけの頃に早々と大きな過ちを犯した。生みの母(桐壺更衣ですでに死去している)と瓜二つと言われる継母・藤壺と密通しただけでなく子までもうけてしまった。

ただこの当時でも絶対に秘密にしておかなければならない過ちが、光源氏を生涯に渡って助けた。藤壺との子は冷泉帝に即位し、源氏は権謀術策渦巻く宮中で人臣最高位の太上天皇にまで登りつめたのだった(源氏は皇子なので天皇家の男系は守られる)。また光源氏の密通は彼自身にも抑えようのない衝動から生じたものだった。小原さんが書いておられるように、源氏が生涯に渡って追い求めた理想は「俗世を抜けた女性」だった。この源氏の理想――つまりは『源氏物語』の思想を視覚的に表したものがテキスト曲線である。

小原さんのテキスト曲線は、生物的に男であるか女であるかに関わらず、人間はすべからく〝男性性〟と〝女性性〟を持っているという理論である。もちろん男の方が男性性と相性が良く、女の方が女性性を直観的に理解しやすい。またテキスト曲線は抽象概念ではない。男性性は法や富などで表象される社会制度のことである。これに対して女性性は制度を破壊する力として働く。

小原さんは『文学とセクシュアリティ』で有吉佐和子の『悪女について』や松本清張の『黒革の手帖』について論じておられる。これらの小説は社会的には取るに足らない女が富や権力を持つ男の懐にスッと入り込み、男たちを破滅させてゆく物語である。つまり男性性は制度を指向し、女性性は制度を脱構築し破壊して新たな認識や制度を生み出す力である。この男性性と女性性の両極を往還するダイナミックな力が社会を変えてゆく原動力だ。谷崎のマゾヒズム小説にしても、それは本質的に男性的制度(富、社会的地位、知的能力)を女性性が脱構築する物語である。

『源氏』に即せば光源氏は生まれながらに男性性の極点近くにいる。そして現世の男性性の極を体現するような主人公だからこそ、一方の極である女性性を激しく追い求める。だから藤壺との密通は猥雑な不義密通ではない。当時の社会における男性性(制度性)の脱構築である。光源氏は生涯に渡って男性性=制度を脱構築させる女性性の極を希求する。それが『源氏』が実質的に女性の物語である理由である。女性たちは男性性と女性性の極の間を往還し、光源氏を喜ばせ時に失望させる。

また女性は――制度ではなく脱構築的な力によって――男性性の権力に近づく。それを最も端的に表しているのが、光源氏が都を追われた蟄居中に、さほど位の高くない明石の女に生ませた明石の姫君である。彼女は光源氏の正妻だが子のなかった紫の上に愛され、冷泉帝の正妻となった。光源氏が人生のどん底で見出した女に生ませた娘が彼の社会的地位をより確固たるものにした。また光源氏の娘とはいえ、明石の姫君が天皇妃になることは当時の社会ではあり得ないことだった。紫の上の養女という形式を踏んで入内している。下位の貴族が貴族社会の頂点に立ったのである。

小原さんのテキスト曲線を頭に入れれば、『源氏』はものすごく読みやすくなる。『源氏』は男も女も男性性と女性性の極の間を往還する物語である。そして『源氏』が古代物語文学であり、かつ現代の小説と同列に論じることができる作品であることは、極点が不在であることで示される。誰も男性性と女性性の極に到達することはできない。夕顔が典型的だが、到達したかのように思えた瞬間に登場人物の現世での命は尽きる。極点は日本文化の負の中心である天皇制と同じように、その本質をはっきりつかめない。『源氏』はあくまで現世を描いた小説だということでもある。

ただ『文学とセクシュアリティ』を読みながら、テキスト曲線がどのように『宇治十帖』に当てはまるのか気になった。光源氏は第四十一帖『幻』で死去したことが示唆される。光源氏の死を描いたとされる『雲隠』は帖名だけが伝えられていて文章は存在しない。これは『源氏』が現世を描いた小説である以上、当然だろう。最高の貴公子光源氏の死去を描けば作者の筆が、多少であっても現世を離れて天上に舞い上がってしまう危険が生じるからである。

続く『匂宮』『紅梅』『竹河』、そして『橋姫』から『夢浮橋』までの「宇治十帖」では光源氏の孫世代にあたる匂宮と薫の君が主人公になる。ただこの後半部で『源氏』のトーンは大きく変わる。そのため『匂宮』以降の作者は紫式部ではなく別人の手によって後補されたのではないかという議論が絶えない。まずそこをクリアにしなければならない。

1 別人が書いたにしては、思い切った設定の変化がある。変わっているから別人が書いた、というのは素人の発想。本編の人気や出来にあやかろうとする別人なら、むしろできるだけ本編に似せて書こうとする。また光源氏には劣る、と言い切った主人公二人を持ってきて、なおかつ本編の読者を惹きつけ続けようとするのは、相当な自信がなくてはならない。

(『文学とセクシュアリティ』「第31回 『匂宮』あるいは同じ香のする」)

小原さんは『匂宮』以降も紫式部の作だと考え得る理由を四項目あげているが、最初の項目で必要十分だろう。創作者心理に即せば小原さんの言うとおりである。また男性主人公が匂宮と薫の二人になったのは大きな変化に見えるが、それまでの『源氏』の流れに即せば容易に理解できる。

小原さんは「『源氏物語』にはしばしば幻滅のパターンが示される」と書いておられる。現世に生きる男女である以上、男らしく揺るぎのない男性性の権化のような男はいないし、男を蕩かすような優しくたおやかな、女性性そのもののような女も存在しない。男も女もテキスト曲線の中間のなだらかな箇所で現世を生きている。そこでの現世的打算は極、つまりはイデア=アイドルのような極点を理想とする現世の男や女を幻滅させる。

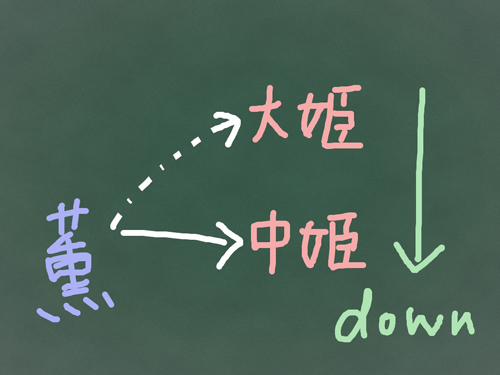

「宇治十帖」で薫と匂宮の二人の貴公子は、宇治に隠棲していた八の宮の二人の娘、大姫と中姫を取り合う。薫は生まれながらに身体から不思議な芳香を放つ浮世離れした青年であり、実際現世的出世よりも出家して仏道に入ることを夢見ている。薫が八の宮に接近したのは仏道を学ぶためだった。ただ薫は大姫と中姫という美しい姫に心惑わされてしまう。幼なじみの匂宮は薫生来の芳香が羨ましくてたまらず、常に香を焚きしめた衣服を着ているので匂宮と呼ばれるのだが、薫が心惹かれた姫に、いや薫が執着する姫だからこそ大姫と中姫に強い興味を示す。しかし大姫は薫の求婚になびかない。心の友としては受け入れるが妻となること、ストレートに言えば肉体関係を拒絶する。そして父八の宮を追うように大姫は亡くなってしまう。

図は『文学とセクシュアリティ』の薫と仏、そして大姫との関係を描いたものである。詳しくは『文学とセクシュアリティ』を読んでいただきたいが、薫の仏道への抽象的で純粋な指向は、大姫に会ってから現世の女へとダウンしている。『源氏』ではなじみ深い「幻滅のパターン」である。そして源氏が夕顔を失ったのと同様に、極に近づいた大姫は現世では生きられない。ただ紫式部は「宇治十帖」で光源氏と同様の物語を繰り返さない。さらに薫を追いつめてゆく。

薫は大姫に惹かれていたので中姫を匂宮に譲ったのだが、大姫の死後、じょじょに中姫に心惹かれるようになる。小原さんの図では上記のようになる。薫の欲望と執着は、さらに現世の階段をダウンしたのだった。また薫も匂宮も妻帯者である。この時代、父親の位の高い女が正妻と見なされるので、匂宮の御殿での中姫の位置づけは正妻公認の愛人である。女性の側でも幻滅のパターンが起こっているわけだ。

ただ物語は薫の二度の喪失では終わらない。第四十九帖「寄木」で『源氏物語』最後の女ヒロイン、浮舟が登場する。浮世に浮いて漂う舟という名前からわかるように、このヒロインはとりとめがない。浮舟は八の宮が若い頃の失態で女房との間にもうけた隠し子で、母親が常陸守と再婚したため田舎暮らしで満足な教育も受けていなかった。ただその容姿は大姫に瓜二つだった。薫の思慕と恋心は燃え上がった。

しかし薫が求婚しながらグズグズしているうちに、薫が宇治に浮舟を隠していることを知った匂宮に彼女を強奪されてしまう。現代のレイプとは違うが、この時代、貴人が寝所に入ってきた時点で女は男から逃れられなかった。匂宮は薫を装って宇治を訪ね、女房たちも薫だと思い込んで匂宮を浮舟の寝所に案内したのだった。

浮舟は相手が匂宮だと知って驚くが、高貴だが浮世離れしていて男らしさに欠ける薫とは対照的に、情熱的な匂宮に心惹かれるものを感じる。しかしそれまで物心両面で浮舟を大事にしてきたのは薫なのだ。匂宮は浮舟を御殿に迎えると言うが、薫にも異母姉である中姫にも顔向けできない。心千々に乱れた浮舟は宇治川に投身自殺した。

だが死ねなかった。瀕死のところをある尼君に助けられ、尼君の兄で当時最高の宗教者であった横川の僧都の祈祷で息を吹き返した。つまり浮舟は死ぬことすら許されていない。極には決して辿り着けない姫である。それは薫も同じである。仏道を極めたいと願いながら現世に釘付けだ。ここに作家・紫式部の思想的到達点がある。

象徴的にであれ死を乗り越えた浮舟は、現世では立場のない、情けないありようのままであったとしても、特権的な存在と化している。生前と違い、浮舟はもう匂宮への執着を抜けています。(中略)死を経て再生した浮舟が思い出すのは、まず母のこと、そして乳母たちのこと、わずかに誠意のあった薫のことです。(中略)

浮舟はすばらしい姫として出世したわけではありません。これがエキサイティングなドラマとしての『源氏物語』を愛でる人々に、紫式部の筆でないように錯覚させる原因でしょう。しかし筆者の野心は現世的なものの裏返しとして、何とか彼岸をも射程に捉えようとする。そうでなければかりそめにも「仏道がテーマ」と言われることはなかった。現世に留まりながら、しかし彼岸を射程に入れようとする。それこそが文学の営為です。

教養を何も身につけていない浮舟は、ただひたすら手習をします。詠んだ歌を書くのです。『手習』には他の登場人物のものとともに、浮舟の詠んだ歌がたくさん出てきます。いわゆる上手い歌ではないかもしれません。ただ死の境を越えていまだ現世にとどまる自身の心情を一貫したテーマとして、繰り返し書いている。それは教養主義的な物語を離れた、他でもない文学者の姿に酷似しています。

(『文学とセクシュアリティ』「第41回 『手習』そして文学者の姿」)

薫は浮舟が生きていると知り、形見として可愛がっていた浮舟の弟を使者にして手紙を送る。また浮舟の庇護者である横川の僧都にも事情を話し、浮舟との仲を取り持ってくれるよう依頼する。横川の僧都は浮舟の強い願いで彼女を出家させたことを後悔し、還俗して薫の妻になるよう勧める。

このあたりは高僧としていかがなものか、という議論が昔からある。しかし小原さんは「曲げるべき節なんか最初から持ってないというのが高僧の高僧たる所以かもしれない。仏道を盾にこれほどの素晴らしい夫を持ったお姫さまが、山賤に混ざって出家するなど「かえって仏のお叱りを受ける」だろうという言い方をしましたが、その実、フツーのオジさんとして、「とんでもないこっちゃ」と言っただけです。「大将殿の愛執の罪を晴らしてあげるために還俗」とは物は言いよう、僧らしく無理やり捻じ曲げた苦心の落としどころに過ぎません。著者は、読者が首をひねるのは百も承知のはずです」と書いておられる。その通りだろう。

ただ、薫や尼君や横川の僧都の慌てぶりとは対照的に、浮舟は台風の目のように静かだ。彼女は母にだけはもう一度会いたいと願い、拙い歌を書いて暮らす。「それは教養主義的な物語を離れた、他でもない文学者の姿に酷似しています」と小原さんは書いておられます。もはや浮舟が還俗して薫の妻になるかどうかは物語の焦点ではない。生きている限り誰も現世の軛を逃れられない。しかし妄執にまみれたまま現世を抜け出ることはできる。文学とはそのようなものだというのが紫式部の思想であり、小原さんの思想でもある。ある意味浮舟は紫式部その人の投影でもあるだろう。愚の現世に翻弄され巧拙を超えた書き物にいそしみ、内面はどこまでも純である。

『文学とセクシュアリティ』は優れた『源氏物語』論であると同時に、小原さん自身の文学論である。小原さんが辿り着いた『源氏』の思想的焦点は、そのまま小原さんの創作に反映されるだろう。小原さんは詩人で小説家でもある。『源氏』論『文学とセクシュアリティ』は、小原さんの創作に地続きで繋がっているはずである。

大篠夏彦

■ 小原眞紀子さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■