『未刊句集篇』に入れることにしたが、今回紹介する『其角抄』は400字詰め原稿用紙5枚弱のエセーである。どこかの雑誌に発表されているかもしれないが、安井氏(以下敬称略)の既刊評論集『もどき招魂』(昭和49年[1974年])、『聲前一句』(昭和52年[1977年])、『海辺のアポリア』(平成21年[2009年])には収録されていないので全文を再録することにした。

執筆時期は不明だが、エセーの中で安井は西脇順三郎に言及している。『No.013 未刊句集篇⑥天蓋森林』で紹介したように、『天蓋森林』は西脇の死に触発されて一気に書き下ろされた未刊句集である。作家の興味はどんどん移り変わるので、このエセーも西脇に強い興味を抱いていた昭和57年(1982年)(安井46歳)前後の作品ではないかと思われる。

『其角抄』で安井は、其角の『黒牡丹ねるやねりその大鳥毛』を例にして、詩の『誤会』について論じている。最初に読んだ時に『ねるやねりそ』という摩訶不思議な言葉に強く惹かれたが、後日調べたところ、これは大名行列の槍持ちが鞘に付けた『大鳥毛』と、凡河内躬恒(おおしこうちのみつね)の恋歌『かの岡に萩かるをのこ縄をなみ〝ねるやねりそ〟のくだけてぞ思ふ』という恋歌を掛け合わせたものだとわかったのである。

多くの其角の句がそうであるように、単語の意味がわかったからといって『黒牡丹』の句が簡単に評釈できるわけではない。ただ常識的に解釈すれば、黒牡丹の側を恋に執着するように槍の先の大鳥毛を揺らした大名行列がゆるゆると練り歩いて行く、という意味になるだろう。黒牡丹は長持などに印された家紋であってもいい。いずれにせよ軽い滑稽味を帯びた挨拶句ということになりそうである。しかし安井はこの句は謎のままでいいのではないか、最初に読んだ時の薄気味の悪い印象の句として『誤会』していいのではないかと自問自答しているのである。

安井二冊目の評論集『聲前一句』の巻頭は其角で、取り上げているのは『鳥雲にゑさし獨りの行方かな』である。『ゑさし』は鳥刺(鳥もちのついた棹)であり、この句はあえて主客を転倒させた高度に修辞的な作品である。『鳥雲に』とあるからには『行方』を問われるべきなのは鳥である。しかし其角は鳥が雲の彼方に去った後に『ゑさし』はどこに行くのだろうと詠んでいる。安井は『これは言葉の内面に描ききった其角自身の風景に他ならない。蕉風の当時、むしろ名残の美學を冒涜しつつ、ひとり行方不明の美に憑かれていた其角をここに想われてくるのである』と書いている。

『聲前一句』で安井は『私は永いあいだ其角俳諧に愛憎をもっていた』と書いているので、其角を全面的に礼讃しているわけではない。それは『其角抄』でも同じである。安井は『正解ばかりを用意していては、其角にしても西脇にしても、その面白さが半減してしまうのも笑えない事実なのである』と述べている。安井は留保付きで其角の『行方不明の美』、あるいは作品の『誤会』の効用を認めている。

安井はまた、其角の『白雲に声の遠さよ数は雁』を取り上げて、『この逆置法が単なる大脳皮質による理ではなく、どんな別途の変容をおこす詩の悲願であるかは、現代の詩人なら誰でも知っている』と書いている。其角の方法は確かに自由詩的である。それは日常言語の意味やイメージを脱臼させるように使われている。安井が西脇の詩に『大胆に何かを無視した其角風の運筆を感じた』理由である。其角の俳句と西脇の詩は、『「物」に対する言語の〝表情〟の類似』という共通点がある。言語操作で言葉の意味やイメージを空無化させてしまうのである。

ただ安井が『誤会』という言葉を最後まで手放していないことには留意する必要があるだろう。自由詩の方法論に賛同し、それを積極的に援用すれば俳句は俳句でなくなる。自由詩は日本文学における前衛であり、社会(世界)の変化に合わせて変わり続けなければならない宿命を持っている。〝難解〟と批判される自由詩の日常言語脱臼的な方法は、変化を先取りした言語的な歪みでもある。変容した世界を言語で表現するためには、それまでの言語使用法を変える必要があるからである。

だが俳句は異なる。確かに俳句も詩である以上、そこには自由詩的な前衛要素が必ず含まれる。しかし俳句は伝統文学でもある。自由詩が直截に未知の表現領域を切り拓く前衛文学であるのに対して、俳句は急進的かつ根源的という意味でのラディカリズム文学である。従って俳句の読解には俳句の作句には原則的に『正解』が必要なのだ。安井はそれを踏まえた上で、俳句作品の『誤会』の効用を説いているのだと読み取るべきだろう。

岡野隆

■ 『其角鈔』表紙 ■

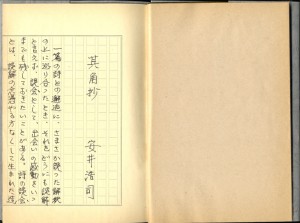

■ 『其角鈔』本文 ■

【未刊評論(?)『其角鈔』書誌データ】

カバー付き手製本。満寿屋製の原稿用紙を二つ折りにして表紙・見返しの紙を足し、和紙の表紙でくるんで糸で留めてある。原稿用紙の枚数は5枚(10ページ)。制作年度は記されていない。雑誌等に発表されたかどうかも未確認。

【其角抄 安井浩司】

一篇の詩との邂逅に、さ(「た」の誤字か)まさか誤った解釈の上に巡り合ったとき、それをどうにも誤解と言えず、誤会(「会」に傍点)として、出会いの感動をいつまでも残しておきたいことがある。詩の誤会(「会」に傍点)とは、誤解の憤懣やる方なくして生まれた造語ということだろうが、そこには思わぬ往き違いの時間差や、錯覚の美学が醸成されて、いわゆる正解以上の余得、無量世界にあずかれるという訳だ。

私が、それとなく晋子其角の俳諧と附き合うようになったのは、この誤会(「会」に傍点)の度重さなる恩寵によると言っていいだろう。「其角が句集は聞え難き句多けれども、読むたびにあかず覚ゆ」と蕪村が珍妙なセリフを述べているが、けだし、私もこの心境に近い。俗句、洒落句、理の句と疎まれてきた其角俳句の正解を得るには、古今、新古今、源氏、枕の類から、小唄、狂言、謡曲まで、その剽窃をあばく厖大な教養を要する筈である。しかも、かような教養を要したあげく、地口取りと理落ちの駄句だと決めつけるのが、今迄の其角評価の方法であった。このような教養の準備からすれば、博学ならざる私はすでに絶望的である。かくなる私の無教養のはてに、苦しまぎれに編み出したのが、誤会(「会」に傍点)による出会いということであった。すなわち、教養で説明出来る部分を斬り落し、言語に現われた部分のみを仕切り、こちらの美学とそちらの美学の勝負でゆこうということであった。いわば、一方的に当方の都合次第なのである。

先日、友人達と酒を飲んでいたら、俳句の純粋読者であるK君(金子弘保のこと)が、にやにやしながら浩司風の怪しい句を其角より発見したんだ、と言う。

黒牡丹ねるやねりその大鳥毛 其角

一体、この気味悪い句は何だ、と一座が〈ねるやねりそ〉の呪文にかかってしまった訳だが、後日ひそかに調べたところ、参勤交代の某大名がねり歩いているところへ、ねるやねりそのくだけてぞ思ふ、という恋歌をひっかけた挨拶句であるらしい。練麻(そ)も現在は言葉としてむづかしいから、この句の正解は私にもよく判らない。假に判ったところで、しかし、これは誤会(「会」に傍点)のままに此方が引っかかっておきたい奇句なのである。

そういえば、昨今の加藤郁乎氏の俳句が、引用癖というか、もう一つの世界を謎として入れて名高いが、元禄風の神隠しの芸だなどと割切る人には、其角における言語の与奪の美しさも判るまい。謎が謎のまま、いまも時代を越えてなお割り切れぬ謎として、私共を詩的法悦に誘いかけてくる。それは、事柄の謎ではなく、言語そのものの陰謀なのである。

青柳に蝙蝠つたふ夕ばえや 其角

一口に其角とは何だったか、と言われても私には要約出来ぬ。たいへんな言語の鬼才だったことは判るが、談林の系譜を継いだと思われる精神の位相を、なお上手く言い当てることは困難である。そこでは、俳諧的虚無の自閉をしりめに、変容の美を競った江戸なる時代の反映も見られなくはない。しかし、蕪村が〈あかず覚ゆ〉と言ったことは、詩の誠の一面を指す言葉であり、それは其角の新しい美の創造ということであった。そうでなくては、蕪村ほどの者ならたちまち倦みて放擲しただろう。「白雲に声の遠さよ数は雁」という其角句が「五元集」にあるが、正法に逆らって、数は雁、と逆に置く。この逆置法が単なる大脳皮質による理ではなく、どんな別途の変容をおこす詩の悲願であるかは、現代の詩人なら誰でも知っている。

箒木に茄子たづぬる夕べかな 其角

宝井其角は、その言語の独創と様式において、どの時代にも出没出来る男である。ところで、最近、私は『旅人かえらず』を手にし、初版本でなければ味わえぬ贅にひたった。当方が其角にいかれていたせいかもしれぬが、その言語に、大胆に何かを無視した其角風の運筆を感じた。それを、西脇順三郎の談林好みのせいにするのは、単純な理屈となる。勿論、双方にとって似て非なるところ甚だ迷惑であろうが、敢て言うなら、それは「物」に対する言語の〝表情〟の類似でもあろうかと思う。

詩の誤会(「会」に傍点)という方法は、かくの如くに遂に妄想まで生むらしいが、しかし、正解ばかりを用意していては、其角にしても西脇にしても、その面白さが半減してしまうのも笑えない事実なのである。

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■