今号は中真大さんの「ブーニーズ」、661枚が一挙掲載でございます。スゴいわねぇ。さすがの知恵子様も一日で読むのはムリで、断続的に二日かかりましたわ。アテクシ、読むのがめっちゃ早いわけではないのよ。よく速読方法とかのノウハウ本がありますけど、あれはどうなんでしょうね。情報を取るだけなら効果ありますけど。

情報って方向性があるのよ。最初にどういう情報を得たいのか、漠然とであれ決まってないと速読はムリね。あとは勘の良さ。このあたりに必要な情報があるっていう勘が働かないとピントが外れます。最悪の場合は陰謀論にハマっちゃったりしてね。あ、小説の場合、まず作家様が速読されるのを嫌うでしょうね。表現したい核は情報じゃないわけですから。

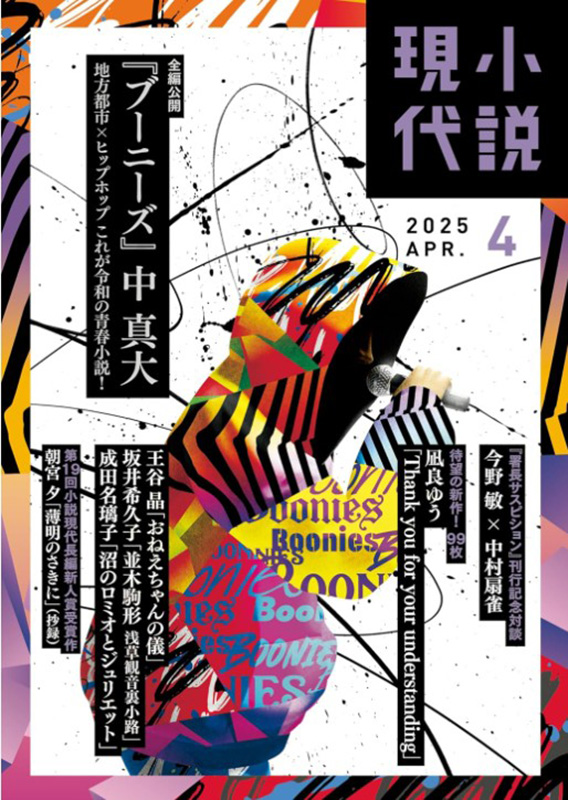

中さんの「ブーニーズ」は関西の地方都市でヒップポップに夢中になり、音楽で身を立てようとする青年たちのお話です。ブーニーズはバンド名(ヒップポップではクルー)で主人公は弘明です。ほかに俊光、勝也、隆一のメンバーがいます。彼らの音楽ジャンルはギャングスタ・ラップ。アメリカのギャングたちが自分たちの抑圧された境遇などを歌詞にしたラップです。あ、歌詞って言っちゃいけないわね。リリックよ。んー、金魚屋で音楽評を連載しておられる寅間心閑さんお得意のジャンルだわぁ。

アテクシ、音楽には疎いのよ。特にロックはね。ましてやラップはトンチンカンですわ。ただま、一般教養としてロックが社会に対してであれ、親、学校、自分自身に対してであれ、強烈な不満を持っている若者の音楽だといふことくらいは理解しております。そういう意味では最も純粋なロックはパンクよね。演奏技術は二の次で、でっかい音出してステージで暴れて不満をストレートに歌詞にしてがなり立てる。だけどそれだけじゃダメかしら、ダメに決まってるじゃないっていう歴史はPILなどを古典としてすでにわかりきったことです。それはラップの世界も同じでございます。ロックもラップも資本主義の申し子でございますから。

アテクシのラップの知識は、監督セクハラでお味噌をつけちゃった園子温監督の映画『TOKYO TRIBE』がほぼすべてね。東京の池袋、新宿、渋谷、武蔵野、練馬などの街ごとに独立したトライブ(tribe、元々は種族、部族を意味する言葉ですが、趣味を同じくする集団を指したりもします)のラッパーたちがいて、彼らの地元密着のラップを織り交ぜながら、池袋トライブのヘッド(長)であるメラと、ムサシノSARUのヘッド・海(カイ)の抗争を中心に描いた映画でございます。原作は漫画家の井上三太さん。メラはラッパーのYOUNG DAISさん、海は鈴木亮平さんが演じておられました。亮平さん、ス・テ・キ!♡。

んで馬鹿馬鹿しいことこの上ない映画でございました。海がメラを執拗につけ狙う理由は、サウナで見たメラのチンコが自分よりおっきかったから、といふオチでございました。ただしろーとには、東京にはもうこんな世界が出来上がっているのか~という、情報的に新鮮な映画でございました。アテクシあの映画を見て、練マザファッカーのD.Oさんのお顔と名前、覚えましたもの。大麻で捕まっちゃいましたけど。あ、今は釈放されてお元気に活動しておられます。

中さんの「ブーニーズ」も基本的には『TOKYO TRIBE』と同じようなラッパーたちの世界です。シーン(地方ごとのラップの世界やラップ界全体の動き)があり、その中で弘明たちブーニーズが悪戦苦闘するという物語。ラップの世界の現実が詳細に描かれていて、その情報的新鮮さで最後まで楽しく読ませていただきました。で、小説としてどーなのよ、といふことになりますと、んー、難しいわね。申しわけないですが、今ひとつピントが合っていないような。

それから、十三年の時が過ぎた。

スモークを貼ったグレーの二〇〇七年式日産エルグラドが、地方裁判所を出て、拘置所への護送任務についた。加藤弘明は紐のない上下スウェット姿で、黒いサンダル履きだが、こんな姿になる以前は、足もとはナイキのエアフォース1でなければ決して出歩いたりしなかったものだ。まだ二十四歲の彼にとって、見栄えすることは腹を満たすことに次いで重要なことだったから。

中真大「ブーニーズ」

お作品の冒頭で主人公弘明が裁判所から拘置所に移送される場面が描かれています。ということは、大麻所持の初犯どころじゃない、一発で実刑を食らう重い罪を犯したということ。弘明がラッパーとして社会的に成功しなかったことがわかりますわね。物語は当然、弘明がなぜ罪を犯すようになったのか、それを中心に進みます、ではないんですねぇ。

彼が犯罪者になるのは、まあ言ってみればなりゆき。「ブーニーズ」で描かれるのは弘明のような、どうしようもない底辺の人間の姿です。「見栄えすることは腹を満たすことに次いで重要なこと」だという青年の末路です。もちそこから抜け出そうとラップに夢中になるわけですが、出口の光が見えないまま、元いた底辺よりもっと低い底辺に落ちこんだとも言えますわ。

その日の夜も、ハンドルの上でノートを開き、弘明は軽自動車の運転席でリリックを書くことにした。自分の部屋は壁も薄く、とても大きな音を鳴らしたり、大声を上げたりする気にはなれなかった。(中略)

ふとペンが止まり、そこから考えに沈み込んでいった。手元には、何も残らなかった。わずかな現金も、商売の仕入に充てていた。焦燥感に駆られた弘明には、たとえ実家暮らしでも時給千円の日当では満足できなかったのである。

同

音楽や美術といった視覚・聴覚に訴えかける表現と、小説などの文字媒体の相性が悪いのは言うまでもありません。マンガや映画に比べても分が悪い。ですが「ブーニーズ」の青年たちが夢中になっているのはラップです。音やパフォーマンスと同じくらいリリック(歌詞・言葉)が重要な音楽ジャンルです。しかし「ブーニーズ」には弘明たちが歌うラップのリリックがまったく登場しない。

Music makes people happyというのは音楽をネタにするコンテンツの基本です。それは社会や他者や自己を痛烈に批判するラップでも同じ。ストレートに荒ぶる気持ちを言葉にすることで、表現者もその視聴者もガス抜きの爽快感を得て多少であっても救済される。しかしその音楽的効果が「ブーニーズ」にはまったくないのです。

延々と描かれているのは音楽業界の資本主義的な搾取構造と、弘明が置かれた鬱屈した環境です。それが表現したい主題ならば、なぜ音楽をネタにしたのかちょっとわからなくなります。少なくとも弘明ら「ブーニーズ」のラップのリリックがお作品全体に散りばめられていたら、この作品の印象はガラッと変わったでしょうね。彼が人生を賭けたのはラップでありリリックなのですから。

自由の身でいられるなら、目的など無くても十分に思えた。こうしてただ娑婆の空気を吸っているだけでも十分だった。だがそんな喜びも、すぐに失われることは知っていた。(中略)

金が、失った何かを埋めてくれるかもしれなかった。それは塀の中にいる頃から、ずっと考えてきたことだった。あの男からの誘いに乗って、また新しい人生を生きるのも悪くないだろう。もし娑婆に戻って、生きることに虚しくなったら、それが最後のチャンスだとも考えていたのだ。

結局のところ、人は宿命というものから逃れることはできないのかもしれない。

同

刑期を終えて出所した弘明の内面描写でございます。逃れられない「宿命」とそのデッドエンドの犯罪を描きたいのなら661枚は長すぎます。また弘明が夢中になっていたのはギャングスタ・ラップです。彼はアメリカのギャングと同様、日本のラッパーでは珍しい、大麻や麻薬での逮捕どころではない罪を犯した本物のギャングになってしまった。ヤバイ前科持ちのギャング・スターのはずです。そんな彼がラップへの情熱を失うのはどうなんでしょうね。ギャングスタ・ラップはファッションラップだったということになりかねません。

もちろん「ブーニーズ」で描かれたラップ業界の内実は、これ以上ないくらい精密です。情報的にとても面白いお作品でございます。アテクシ向きではございませんでしたが、ラップにご興味のある方にはじゅうぶん楽しめるお作品だと思いますわ。

佐藤知恵子

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■