No.144『古代DNA―日本人のきた道―』展

於=国立科学博物館

会期=2025/03/15~06/15

観覧料=2,100円(一般)

カタログ=2,500円

名古屋市科学館に巡回(2025/07/19~09/23)

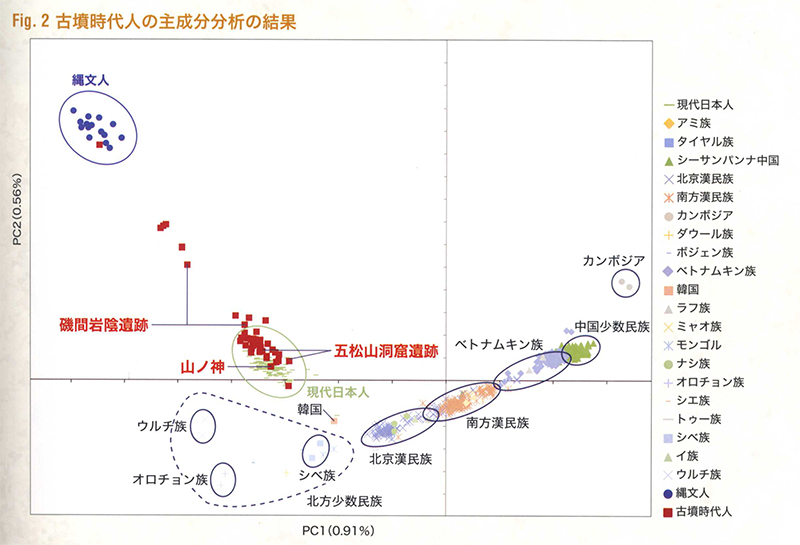

『古墳時代人の主成分分析の結果』

同

古墳時代にはヤマト王朝が誕生する。前方後円墳など巨大な古墳が作られ弥生時代とは比較にならないほど貧富・貴賤の格差が広がった時代だった。また鏡や鏃などの青銅器、鉄器の生産が盛んになり、焼物は赤みがかった軟陶の弥生式土器から朝鮮半島由来の固くて頑丈な須恵器に変わった。須恵器の時代は平安時代まで続く。巨大モニュメントの建造技術はもちろん朝鮮半島産と区別が難しい須恵器が大量に作られていることなどから、弥生時代と同様に大量の渡来人が列島に流入し続けていたのは間違いない。この時代、人が来なければ文化は伝わらない。

『古墳時代人の主成分分析の結果』では茶色の四角(■)が古墳時代人のゲノムである。分布だけ見ると弥生時代とあまり変わらない。相変わらず縄文人のゲノムを持つ人々がおり、現代日本人とほぼ同じゲノムの古墳時代人と、縄文人と古墳時代人のハイブリッド集団がいる。弥生時代と同様、縄文人ゲノムを持つ人々は現代日本人に近いゲノムを持つ渡来人系マジョリティ集団に完全吸収されていない。展覧会で紹介されているのは古墳時代人までのゲノム分布だがそれは平安初期まであまり変わらないのではなかろうか。

南北に長い日本列島では北九州から水田稲作が北上して広がっている。渡来人はまず北九州に上陸して縄文人を吸収しながら北上していったということだ。平安初期の桓武朝時代には坂上田村麻呂による蝦夷征伐がありヤマト王朝による東北平定が進んだ。精巧な土器や土偶を作った青森・亀ヶ岡文化は弥生時代初期に食い込んでいる。南北に長く山や川で隔てられた列島の人々の同化には大きな地域差があったことは想像に難くない。蝦夷は縄文系の人々だった可能性がある。縄文系の古い遺伝子(文化)は辺境に残りやすいということでもある。

また列島に大量流入した帰化人集団が縄文人を吸収していったわけだが、彼らは大陸で王朝を持っていた人々の遺子ではないだろう。定住からかなり早い段階で縄文人と同様の原日本人のアイデンティティを確立したはずだ。古墳時代は無文字だが朝廷編纂の最初の和歌集『万葉集』巻頭は口誦で伝わった雄略天皇御歌である。古墳時代には和歌の原型となるヤマト歌が成立していたわけでその源流は弥生時代まで遡れる。初期渡来人のゲノムが中国東北部の西遼河流域雑穀農耕民族だということは、彼らが先進技術(文化)を持ちながら一から自分たちの国家(王朝)を作らねばならなかった人々であることを示唆しているのではないか。

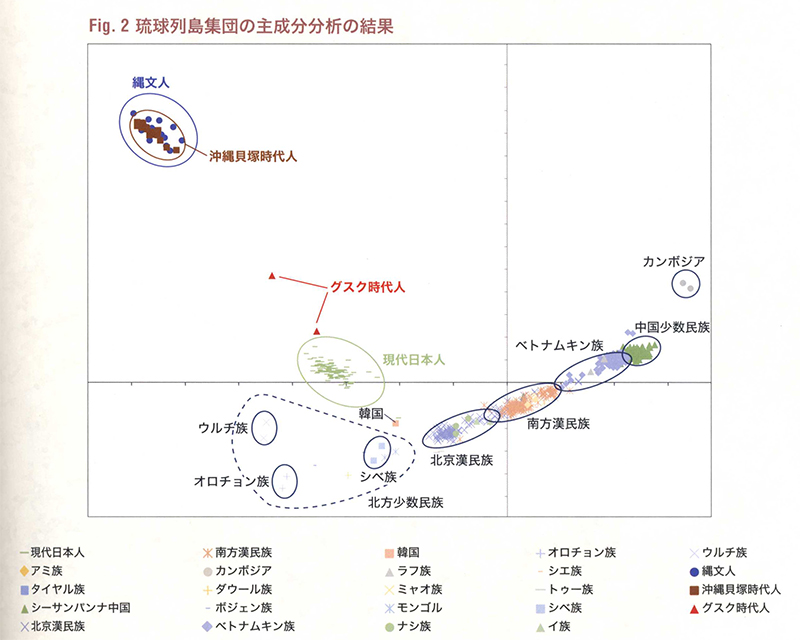

『琉球列島集団の主成分分析の結果』

同

柳田国男や折口信夫らの民俗学者が注目したように日本列島周辺(辺境)では本州より古い文化が残っている。それはゲノム分析からも裏付けられる。琉球列島の現代人は縄文系遺伝子を30パーセントほど有していることがわかっている。本州現代人が10~20パーセントだからかなり高い。

琉球列島の歴史は当然だが本土とは異なる。縄文時代から平安時代までが貝塚時代、平安から室町初期がグスク時代、室町中期から琉球王朝時代に区分される。

『琉球列島集団の主成分分析の結果』では貝塚時代人のゲノムはほぼ縄文人に重なっている。グスク時代のゲノムは琉球列島現代人とほぼ同じだ。そして日本列島最西端の与那国島は本州より台湾の方が遙かに近いにも関わらず台湾系遺伝子は今のところ確認されていない。

このゲノム分析結果は本州とあまり隔たっていない時期に琉球列島に縄文人が定住し、その後本州との交流によって渡来系弥生人・古墳時代人に吸収されていったことを示唆している。考古学調査によって琉球列島と本州で当時は大変貴重な装飾品だった貝交易が盛んに行われていたことがわかっている。この貝交易は古墳時代末期まで続いた。貝交易で本州から盛んに人が往来し先住縄文人が渡来系弥生人・古墳時代人に吸収されていったと考えられる。それは江戸の薩摩支配によってさらに進んだ。

沖縄方言(島言葉)は名詞や助詞の使い方が本土日本語と大きく異なる。しかし文法は同じだ。言語的にも琉球列島は太古の昔からヤマト文化圏に属していた。また中華文化の影響を強く受けているがゲノム解析では台湾を介した中華圏との人的交流(交雑)がない。琉球列島と本州との交易などの結びつきの方が遙かに強く、その土台の上に中華文化が流入したと考えられる。北アメリカ大陸や中東のように国の国境線は人為的に定められることがある。しかし古い土地では自然発生的だ。ゲノム分析は国境の成立も示唆している。

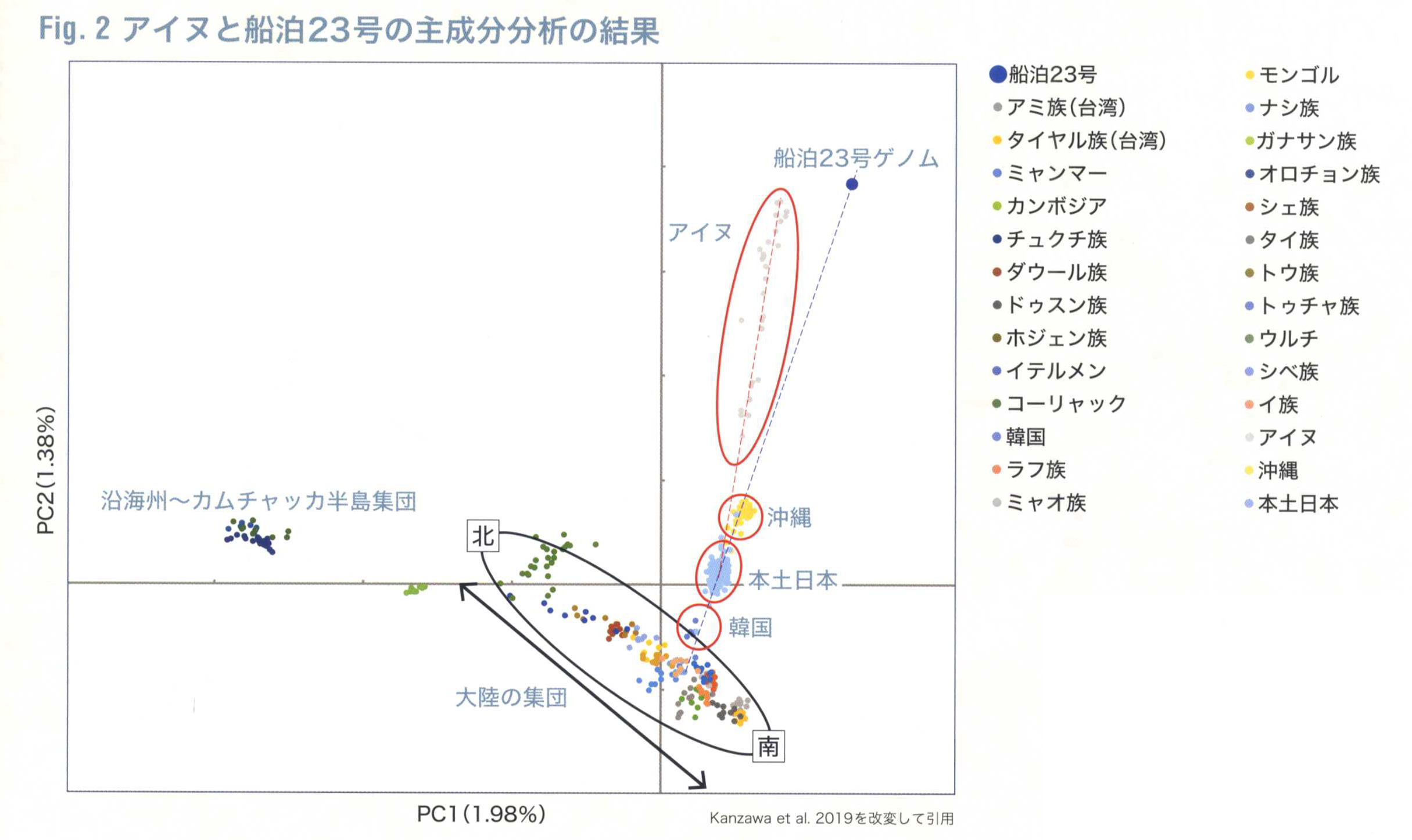

『アイヌと船泊23号の主成分分析の結果』

同

もう一つ忘れてはならないのはアイヌである。幕末まで松前藩が北海道の南半分ほどを支配していたがそれ以北は掌握していなかった。最幕末の伊能忠敬や間宮林蔵の測量によってようやく北海道や樺太の地形が明らかになったのである。広大な北海道の北半分以降は長い間国境線が曖昧だったのであり、その歴史も当然本土とは異なる。

北海道では縄文時代が弥生時代中期頃まで続き、続縄文文化期が古墳時代末まで続いた。そこにオホーツク文化期、擦文文化期が重なり、平安末の13世紀になってようやくアイヌ文化期となった。もちろんアイヌ民族が突然歴史上に現れたわけではない。

ロシアの民俗学者で少数民族研究者のA・V・スモリャーク女史は「先住民(北方少数民族)を研究していた者の中には、先住民の人口の少なさ故に、彼らは「絶滅しつつある」と考える者もいたが、それはそうではなかった。彼らは常に人口が少なかったのである』と書いている。

アイヌは基本狩猟民族であり居住地は寒冷だ。水田稲作が始まってから日本の人口は3倍ほどの速度で増えたと考えられている。が、寒冷地で狩猟が主な糧だったアイヌは土地から得られる食物の量以上に人口が増えなかった。国家はなかったがコタンと呼ばれる集落が点在しその交流の中で独自の文化・習俗を育んでいった。これはアイヌだけでなく北方少数民族のニブヒやウイルタなども同じである。

『アイヌと船泊23号の主成分分析の結果』はアイヌ民族のゲノム分布図である。船泊23号ゲノムは北海道礼文島の船泊遺跡から出土した縄文時代後期の女性の骨から得られた分析結果である。2019年に国立科学博物館の神沢秀明氏らによってゲノムが完全解読された。典型的な縄文人のゲノムだ。現代アイヌ人は縄文人のゲノムを70パーセント近く保持していることがわかっている。ただ図の分布を見るとその範囲は広い。アイヌはゲノム的には縄文人の子孫と呼べる民族だが日本人はもちろん、様々な北方民族と交雑したことでゲノムの範囲が縦長に伸びたと考えられる。

擦文文化はアイヌ文化に引き継がれたと推測されているが、オホーツク文化はサハリン南部から北海道オホーツク海沿岸、千島列島にまで広がっておりアイヌとは明らかに違う民族の文化だった。ただその詳細はわかっていない。北海道にはウイルタ族が居住しており樺太にはニブヒ族がいた。その他にも北方少数民族と呼ばれる人々が入れ替わり立ち替わり流入してアイヌと交雑した可能性もある。その解明は今後の課題だが日本とロシアがモメ続けている間は本格的発掘調査は難しいかもしれない。

今回の展覧会を総覧してわかったことの一つは人間(ホモ・サピエンス)は移動し定住するが、そこでの生活が安定しない限りあまり外部と接触しない、積極的に共同体の外に出て行こうとしなかったということである。時にそれは万年単位で続いた。その間に同じゲノムを持つ民族集団が生まれた。人間は定期的に凪のような定着と激しい移動を繰り返している。外部との接触を断つと独自文化が生まれやすいことは遣唐使廃止以降に日本で国風文化が隆盛したことからもわかる。それに照らし合わせると現代は流動期に当たるのかもしれない。欧米に比べると東アジアの民族交雑は穏やかだが現代日本では日本人と外国人のハイブリッドの割合が4パーセントを超え前年比で10パーセント近く増え続けている。日本人のゲノムが変わり文化も変わっていく時期に差し掛かっているのかもしれない。

なお今回は『古代DNA―日本人のきた道―』という学術展だったので図表ばかりでビジュアル的には面白くない時評になってしまった。ただ展覧会には関連遺物がたくさん展示されている。それは実際に足を運んでお楽しみください。「イヌのきた道」「ネコの歴史」といコーナーもあって楽しい。イヌは約1万年前から列島にいて人々といっしょに暮らしていた。ネコは弥生時代、飛鳥・奈良時代渡来説があるが現在のネコの祖先は平安時代に中国から列島に持ち込まれたネコのようだ。

そうは言ってもモノの図版がまったくないのは寂しいので、最後に僕が気になっている遺物の図版を掲載しておきます。

『エムシ太刀』

17世紀 北海道有珠4遺跡 伊達市教育委員会蔵 上:長さ90センチ程度 同

エムシと呼ばれるアイヌの儀礼用の太刀である。アイヌはかつては北海道、千島、樺太に居住していてこの3エリアで違う言語を話していた(千島、樺太アイヌは絶滅した)。無文字文化である。またアイヌ語は孤立言語でどの言語系統にも属していない。アイヌはゲノム解析で縄文人の遺伝子を最も多く有しているが言語的には日本人と接点がない。しかし文化面では密接な関係がある。しかも奇妙な形で。

図版掲載のエムシ太刀はせいぜい江戸時代から明治頃の作品である。が、その形は平安時代の直刀と鞘だ。長く松浦氏に抑圧されていたので当然日本刀の存在は知っていたはずだがアイヌは明治期に至るまで日本の古い刀の形を好んだ。それはほかのアイヌ遺物からも確認できる。

戦前に刊行された『アイヌ芸術』という三巻本がある。服装篇、木工篇、金工・漆器篇の3巻本で金田一京助・杉山寿栄男共著となっているがコレクションは杉山氏のものだ。この本の図録を見るとアイヌが宝物として平安時代から室町時代に溯ることができる古い日本の漆器や布、金工品などを所有していたことがわかる。しかしその伝来経路はまったく不明だ。ただ平安・鎌倉・室町時代でも一級品と呼べるモノを近代まで所有し続けていたということは、一部かもしれないがアイヌが日本人と密接に交流していたことを示している。南方沖縄は民俗学的には詳細に研究されているが北方少数民族の研究は決して盛んではない。まだまだ謎の多い民族ということもあっていたく興味をそそられるのである。(了)

鶴山裕司

(2025 / 5 /15 22枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■