自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚で連載中。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■田村詩はキャッチコピーか■

池上 鶴山さんが『四千の日と夜』でお勧めする詩はなんですか。

鶴山 「立棺」かな。後続世代に決定的な影響を与えたという意味でね。

池上 「十月の詩」はどうですか。鮎川信夫と吉本隆明の「戦後詩を読む」という対談では「十月の詩」を取り上げています。

鶴山 「危機はわたしの属性である」から始まる詩ね。うん、名作だ。『四千の日と夜』は名詩集だなぁ。

池上 短い詩だから全文引用しますね。

危機はわたしの属性である

わたしのなめらかな皮膚の下には

はげしい感情の暴風雨があり 十月の

淋しい海岸にうちあげられる

あたらしい屍体がある

十月はわたしの帝国だ

わたしのやさしい手は失われるものを支配する

わたしのちいさな瞳は消えさるものを監視する

わたしのやわらかい耳は死にゆくものの沈黙を聴く

恐怖はわたしの属性である

わたしのゆたかな血液のなかには

あらゆるものを殺戮する時がながれ 十月の

つめたい空にふるえている

あたらしい飢えがある

十月はわたしの帝国だ

わたしの死せる軍隊は雨のふるあらゆる都市を占領する

わたしの死せる哨戒機は行方不明になった心の上空を旋回する

わたしの死せる民衆は死にゆくもののために署名する

この作品は田村隆一の代表作と言っていいとぼくは思うんです。戦争がなければ書かれることがなかった詩、つまり戦後詩であると同時に戦争云々を考えなくても詩として読める、すぐれた作品だと思います。田村さんらしいリズムと言葉の選び方だし、「十月」というところにある種の抒情性もあり、古典としての風格を備えた日本語の現代詩です。

読者的な目線で言うと、田村隆一の詩には解釈の余地がある。自分なりに読めるんです。正解を求められている感じがないんです。一般的に詩っていうのは、だいたいこういうふうに読んでほしいと詩を書くほうも思って書いているし、読むほうも普通は作者の意図を理解するように読もうとします。だけど田村さんの詩はあまりそういう感じがしない。ぼくはこういうふうに書いた、君は好きに読んでくれたまえという感じなんです。それが田村隆一の詩の特質だと思います。

ところが、田村隆一の作品で一つだけ例外があって、それは『言葉のない世界』の「西武園所感」という詩です。「――ある日 ぼくは多摩湖の遊園地に行つた」という前書きがあって、「詩は十月の午後/詩は一本の草 一つの石/みみつちく淋しい日本の資本主義/ぼくらに倒すべきグラン・ブルジョアがないものか」で始まります。

そうだとも ぼくらが戦うべきものは 独占である

生産手段の独占 私有生産手段である

独占には大も小もない すでに

西武は独占されているのだ

君がもし

詩を書きたいなら ペンキ塗りの西武園をたたきつぶしてから書きたまえ

詩で 家を建てようと思うな 子供に玩具を買つてやろうと思うな 血統書づきのライカ犬を飼おうと思うな

詩で 諸国の人心にやすらぎをあたえようと思うな 詩で人間造りができると思うな

詩で 独占と戦おうと思うな

詩が防衛の手段であると思うな

詩が攻撃の武器であると思うな

なぜなら

詩は万人の私有

詩は万人の血と汗のもの 個人の血のリズム

万人が個人の労働で実現しようとしているもの

詩は十月の午後

詩は一本の草 一つの石

詩は家

詩は子供の玩具

詩は 表現を変えるなら 人間の魂 名づけがたい物質 必敗の歴史なのだ

いかなる条件

いかなる時と場合といえども

詩は手段とはならぬ

君 間違えるな。

この詩を初めて読んだ時には、ゴシック体が使われていて異様だし、内容的にもまるでプロレタリア詩みたいで、何だろうと思いました。ちょっと田村さんらしからぬ詩で、あまり好きな作品じゃなかったですね。

でも何を書こうとしたのかはよくわからなかったけれど、ぼくが育ったのは池袋の近くの椎名町という所で、西武池袋線沿線だったこともあって、「西武園所感」の「君」は辻井喬さんのことかなと思ったんです。辻井喬さんの本名は堤清二で、西武流通グループの経営者として知られていました。それで、高校生の頃に田村さんに会った時に、「君というのは辻井喬さんのことですか」って聞いたんです。そしたら田村さんは「いやそれは違う。それでは辻井さんがかわいそうだ」と即座に否定した。

鶴山 西武園は西武鉄道で、堤義明さんだよ。

池上 そうなんです(笑)。その時は「辻井喬は詩人だから、やっぱり田村さんも配慮しているのかな。でもここまで書いているのになぁ」と内心納得できなかった。ずっとそのまま深く考えていなかったんだけど、さっき電車を降りてホームを歩いている時に「あっ、堤清二は西武百貨店のほうだった」と気づいたんです(笑)。だけど、ぼくのように勘違いしている人もいるんですよ。電車の中で平出隆さんの「見えない労働」という田村隆一論を読んでいたんですが、平出さんは『奴隷の歓び』という一九八四年の田村さんの詩集に「渋谷のパルコ通り」という言葉が出てくることを指摘して、「「西武園所感」という詩の前半部には、「独占には大も小もない すでに/西武は独占されているのだ」などという詩句が見られた。そうしてみると二十年後、「パルコ」が彼の詩の中にあらわれるのは、必然の成行きというものだったろうか」と書いています。「パルコ」は西武流通グループだったから、堤清二、つまり辻井喬のほうですよね。鶴山さんがおっしゃったとおり、「西武園」は西武鉄道グループだから、「君」は堤義明さんだった(笑)。

鶴山 詩は資本主義と無縁だということを書きたくて、たまたま西武園を使っただけでしょうね。でもこの詩の末尾は「詩は 表現を変えるなら 人間の魂 名づけがたい物質 必敗の歴史なのだ/いかなる条件/いかなる時と場合といえども/詩は手段とはならぬ/君 間違えるな。」です。

詩が「人間の魂」であり「必敗の歴史」であり「手段とはならぬ」ことはまったく同感なんですが、よくこんなに高らかに詩の特権性を謳いあげられるものだな、と思います。僕は詩が社会深くに食い込めない、社会から必要とされていないんじゃないかという危機の時代に生きている。今、「詩は 表現を変えるなら 人間の魂」だと言っても、社会は「へぇそうかい、そんなの初めて聞いたぜ」と答えるような気がする。なんとかしたいんだけど苦しいね。それはともかく「西武園所感」を読むと、田村さんが生粋の詩人だったことがよくわかります。

ちょっと話が脱線しますが、日本の詩人はほとんどの場合詩集三冊までなんだ。前衛系の短歌俳句でも似たようなものだけど。一冊目斬新、二冊目横這い、三冊目で陰りが見えて、四冊目以降は読んでも読まなくてもいい下降線を辿る。申し訳ないけどこれは現代詩文庫などを読めばハッキリしている。現代は不気味な誉め合いの時代で、厳しい批評を書くと書かれた方がディスられたと大騒ぎして恨まれるだけなのでやめておきますが、若手でも三冊の壁を越えられそうな詩人はいない。

田村さんは四冊目の『新年の手紙』で書き方を変えて、一九八〇年の『水半球』から八六年の『毒杯』まで一年一冊で詩集を出し続けた。長い長い全盛期です。後期には確かに詩は緩くなるけど、崩れたとまでは言えない。全詩集を通読すると似たような詩に思えるけど一作だけ取り上げると読ませる。

飯島耕一は中期の『私有制のエスキス』で新境地を切り開いた。吉岡実には『サフラン摘み』と『薬玉』があり、谷川俊太郎も中期の『わらべうた』『よしなしうた』で新たな詩境を開拓した。そういった詩人は偉大なんだ。生粋の詩人は詩集三冊目の壁を越えられた作家のことだと思います。

池上 一九五六年の第一詩集『四千の日と夜』に続く田村さんの第二詩集は一九六二年の『言葉のない世界』ですが、この詩集に「帰途」という有名な詩があります。

言葉なんかおぼえるんじやなかつた

言葉のない世界

言葉が意味にならない世界に生きてたら

どんなによかつたか

あなたが美しい言葉に復讐されても

そいつは ぼくとは無関係だ

きみが静かな意味に血を流したところで

そいつも無関係だ

あなたのやさしい眼のなかにある涙

きみの沈黙の舌からおちてくる痛苦

ぼくたちの世界にもし言葉がなかつたら

ぼくはただそれを眺めて立ち去るだろう

あなたの涙に 果実の核ほどの意味があるか

きみの一滴の血に この世界の夕暮れの

ふるえるような夕焼けのひびきがあるか

言葉なんかおぼえるんじやなかった

日本語とほんのすこしの外国語をおぼえたおかげで

ぼくはあなたの涙のなかに立ちどまる

ぼくはきみの血のなかにたつたひとりで帰つてくる

鶴山 正調田村の隆さん節だねぇ。名作だ。まんま受け取るしかない。

池上 これはすばらしい作品ですけれど、詩人じゃないと書けない詩ですね。いまのぼくはそのことに対しては肯定的なんですが、若い頃はその点が残念だったんです。『荒地詩集1951』の田村隆一は詩人として書いているわけじゃない。『四千の日と夜』の作品は詩的言語そのもので、詩人が語っているわけではない。でも『言葉のない世界』の「帰途」のような詩になると、田村さんは詩人になって、詩人として詩を書き始めたという感じがしたんです。田村さんは「恐怖・不安・ユーモア」というインタビューの中で、『四千の日と夜』の世界は密室で、そのやり方だけで行ったらとても生命がもたないと言っていますから、詩的言語を持続させるのは難しいことなんでしょうね。

鶴山 さきほどからその点に関してだいぶ池上さんと意見の相違がありますね。戦後詩と現代詩の定義についても相違がある。だから対話するのが面白いんですが。僕は『荒地詩集1951』の田村詩をそんなに高く評価していません。ほとんどが若書きです。田村さんはある時点で詩人であることを引き受けた。そこから田村文学が始まる。

鮎川さんは別格として、51年当時は北村さんや三好さんがとても完成度の高い詩を書いていた。アンソロジーでは優れた詩を巻頭に置くのが常道ですが、51年版巻頭は北村、次に三好さんです。特に51年版は「Xへの献辞」があるわけですから主張の強いアンソロジーだった。田村さんの詩は最後に掲載されていて、これは田村詩に一目置くという「荒地」内での配慮というか、序列だったと思います。でもどの同人も認める優れた詩を書いていたら当然巻頭に置かれたでしょうね。

『荒地詩集1951』から約五年後の『四千の日と夜』で田村さんは大化けした。『荒地詩集1951』の表現レベルを見ていると、ちょっと『四千の日と夜』の高みに到達できる詩人だとは思えないところがある。田村さんは第一詩集刊行までの五年くらいの間に相当切磋琢磨したはず。その意味で『荒地詩集1951』から田村詩の創造の秘密を探ることはできますが。

詩の世界は基本ぬるいんです。短歌・俳句の世界も似たようなもので、昔から変わりゃしないんだけど、短い詩だからなんとかなると思っている腰掛け創作者が大挙して押しかけるジャンルです。数篇で力尽きる人も多い。でもどの詩人にとっての最初の作品集は大きなハードルです。確かに書きゃいいってもんじゃないけど、田村隆一の偉大さは初期に画期的な詩を書いたことだけじゃなく、詩を書き続けレベルが下がらなかったことにある。

また自由詩は基本日本文学における前衛の位置付けだから、後先考えずに突飛なことをすれば注目されたりする。注目されその勢いだけでいつまでも生き延びようとする詩人も多い。だから三冊で力尽きる。でも田村さんは初期詩の名声にとらわれず勇気を持って変化した。田村さんが詩壇を嫌うのは当然だね。田村さんのような生粋の詩人から見れば詩の世界は半端な創作者の寄せ集めでしょうね。鮎川さんは若手を含む詩人たちに対して意外なほど優しかったけどね。

池上 ぼくは高校生の時に初めて「帰途」を読んだ時に、「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」という詩行はレトリックじゃないかって感じたんです。

鶴山 レトリックではないよ。

池上 いまはこういう詩法もあると理解できるんだけど、当時は詩人が語っているせりふのように思えたんです。でも、「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」という詩行をどう評価するのかが、田村隆一の詩の評価の分かれ目になっているところがあります。田村隆一の詩を批判する人は、言葉だけじゃないか、キャッチコピーじゃないかと言います。

全集の年譜によると、実際「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」という詩行は、一九八三年に田村さんが蝶矢のワイシャツのポスターに出た時に使われたらしいんです。詩の言葉を広告でキャッチコピー的に使っただけなんですが、田村さんの詩の名言的な詩行は、キャッチコピーに見えちゃう危うさがあるし、レトリックだと言われればレトリックでもあるようにいまでも思うんですけどね。

鶴山 田村さんはそういう批判を気にしないと思うよ。百万円くれるからCMに出ただけだとか言いそうだな。

池上 ぼくはここはすごく肝心なところだと思っているんですけれど、鶴山さんがさっきおっしゃったように、田村隆一の「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」というような名言っぽい、まあキャッチコピー的なフレーズにしびれちゃった人は、同じような詩行を書きたいと思ったり、あるいは実際に書いたりしたわけでしょう。田村さんのエピゴーネンのような詩がいっぱい書かれて来たわけですよね。彼らは田村さんのキャッチコピー的な詩行を、本当に詩として読んでいたんですか。

鶴山 うん、大真面目に真剣に詩として読んでいた。

池上 ホントですか。

鶴山 ホントです。詩人たちは戦後詩の本質を直感的に感受していた。それは世界に対峙しても決して揺るがない個の表現です。それが田村詩にはあった。文学は個の表現であり、一九五〇年代はもちろん六〇年、七〇年安保時代まで日本社会はざわついていたわけだから、多くの詩人たちが自分たちも田村さんや鮎川さんのような揺るがない個の位相を得たいと思った。その文学的成果である決定的詩行を書きたい、書けるはずだと思った。でも書けなかった。

詩は雰囲気で読んではいけない。入沢さんが「詩は意味の伝達の道具ではない」と書きそれが一人歩きし始めてから、書き手も読み手も詩はわけのわからないものでいいという風潮がさらに蔓延しました。でも言葉で書かれている以上、詩は必ず意味を伝達する。詩は絶対に意味とイメージから九〇パーセントは読み解けます。

詩という表現は難解な修辞を使えば使うほど底が浅くなる。修辞的韜晦がかえって詩人の思想の浅さを示唆してしまうんですね。優れた詩は意味的にもイメージ的にもクリアな像を結ぶのに、それでも読み解けない、謎のような部分が残る詩です。言語化できない残り十パーセントの解釈が分かれる。もちろん言語表現である以上、いったんは修辞的高みにまで登る必要があります。でも修辞は、テクニックは最後のところ最重要じゃないんだな。

「帰途」の「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」について言えば、田村さんは言葉以前の冷たいとも言える境位を最重要と考えている。第二連に「あなたが美しい言葉に復讐されても/そいつは ぼくとは無関係だ/きみが静かな意味に血を流したところで/そいつも無関係だ」とあります。言葉が生の感覚・感情を阻害するのだと言っている。だから第三連の「あなたのやさしい眼のなかにある涙/きみの沈黙の舌からおちてくる痛苦/ぼくたちの世界にもし言葉がなかつたら/ぼくはただそれを眺めて立ち去るだろう」という表現になる。「ぼく」は「涙」や「陣苦」を意味で解釈しない。しかしそれだけでは済まない。

第四連は「あなたの涙に 果実の核ほどの意味があるか/きみの一滴の血に この世界の夕暮れの/ふるえるような夕焼けのひびきがあるか」という問いかけです。田村さんは人間的な「涙」や「一滴の血」を重視していない。それは「果実の核」や「ふるえるような夕焼けのひびき」ほどには重要ではない。

第五連は「言葉なんかおぼえるんじやなかつた/日本語とほんのすこしの外国語をおぼえたおかげで/ぼくはあなたの涙のなかに立ちどまる/ぼくはきみの血のなかにたつたひとりで帰つてくる」ですね。

言葉を覚えてしまった以上、「ぼく」はやはり「涙」や「血」の中に立ち止まらざるを得ない。しかし田村さんはこの詩で言葉以前の世界を希求している。それは「言葉のない世界」と呼ぶしかない境位です。

中・後期の田村詩が自然を重視した理由がここにあります。また田村詩が「ぼく」「わたし」の一人称でありながら特異な非人称である理由もここにある。その意味で「言葉なんかおぼえるんじやなかつた」は田村詩では決定的一行です。またそれは状況的戦後詩と違って継承可能です。

池上 決定的詩行ということで言えば、田村さんの詩行は、意味を考えなくてもスッと意味が伝わってくるでしょう。でも、先ほどぼくの友だちに堀川正美の「時代は感受性に運命をもたらす」が決定的詩行だと言っている人がいたという話をちょっとしましたけど、ぼくにはピンとこなかった。パッと読んで意味がわからないし、二度読んでも意味がわかりにくい。よく読んで意味がわかると、今度はなんだ当たり前のことを言ってるだけじゃないかとしか思えなかったんですよ。

鶴山 それはとてもいいことをおっしゃった。堀川「時代は感受性に運命をもたらす」から平出「打撃するものが不足していく。打撃せよ。」、稲川「詩は強風強雨の天文台通りにあり」までを、読んだ瞬間にこれは戦後詩のエコールだと直感的に理解できる世代までが戦後詩世代なんだ。僕は戦後詩第五世代で池上さんと同い年だけど、学生時代にやっていた同人誌でも僕のように本気で戦後詩について試行錯誤した人は一人もいなかった。頭では戦後詩を知っていたけどね。

池上 戦後詩第五世代なんていうフレームがあったということですか。

鶴山 そうです。僕は岩成さんに戦後詩派に分類されたことがある。本人はそうでもないつもりだけど、ほかの詩人たちをバッサリ分類しちゃってるから他者の判断は受け入れないとね(笑)。戦後詩派ならそれでいいけど正統戦後詩派でいたいね。

池上 いや、ぼくも鶴山さんの詩は戦後詩派だと学生時代から思っているんですけど(笑)。

鶴山 でもカテゴライズはあまり重要ではない。特に戦後詩も現代詩も文学運動としての役割を終えてしまった今はね。もちろん「一遍起つた事は何時迄も続く」わけで戦後詩第六、第七世代も、現代詩第六、第七世代も規定しようとすればできる。大事なのは可能な限り引き受けることです。鮎川さんが自分は本質的にモダニストだと言ったようにね。漠然と戦後詩や現代詩を読んでそれらしい詩を書けばいいと思ってるからろくな詩が書けない。詩への本気度が圧倒的に足りない。

自由詩は短歌・俳句のような集団的伝統文学ではありませんが、すべての詩人は自己のために詩を書くのと同時に詩の歴史に責任を負っている。自由詩の未来に責任がある。今のようなていたらくは恥ずかしいことです。戦後詩・現代詩の遺産すべてを引き受けて先に進むのは当然のことです。

池上 ところで、この第二詩集『言葉のない世界』のタイトルにもなった「言葉のない世界」という詩について、もう少し鶴山さんに聞きたいことがあるんです。

1

言葉のない世界は真昼の球体だ

おれは垂直的人間

言葉のない世界は正午の詩の世界だ

おれは水平的人間にとどまることはできない

2

言葉のない世界を発見するのだ 言葉をつかつて

真昼の球体を 正午の詩を

おれは垂直的人間

おれは水平的人間にとどまるわけにはいかない

「言葉のない世界は真昼の球体だ」と「真昼」が出てきて、「真昼の球体を 正午の詩を」とまた「正午」が出てくる。この「真昼」や「正午」というのはポジティブなイメージなのか、それともネガティブなイメージなのか、どっちなんでしょう。

鶴山 一九四五年八月十五日の日本は全国的に快晴で暑かった。その反映であまり意味はないんじゃないですか。ただ吉岡さんが書いたようにその一瞬は「虚脱」で傷のようにある人々の中に残った。四五年八月十五日ほど文学で天気が語られた日はないかもしれないなぁ。

池上 初期の田村隆一の詩には「雨」という言葉がよく出てきますよね。

鶴山 戦前は雨だったんじゃないですか。いい加減なことを言ってるな(笑)。それは池上さんが探求してください。

田村隆一の決定的な一行、池上さん的に言えばキャッチコピー的な一行は本質的には誰も真似できなかったわけだけど、彼の変化には学べる点があります。『四千の日と夜』から『緑の思想』までの書き方では、田村さんは安定して詩を書き続けることができなかった。意識的に西脇詩法を取り入れた。

戦後初期の詩人たちは西脇に多くを学んだんだけど、だんだんそういう人が減っていった。だけど西脇さんは本当に偉大な詩人なんだ。朔太郎が自由詩の基盤だけど、それを盤石にしたのは西脇さん。八十八歳の老年まで詩を書き続けてレベルが落ちなかった詩人は西脇さんが初めてです。今でも八十歳を超えて現役の詩人は少ない。たいていの詩人は死の間際まで詩を書くことができない。気力体力が衰えるからだけではなく、苦しい時でも書ける書き方を身につけなかったからです。

また西脇さんは長篇詩を書いた。それがどうしたと思う人が多いと思うけど、日本自由詩の歴史で長篇詩の成功作を書いたのも西脇さんが初めて。そしてそれは二千行で止まった。やってみればわかるけど、日本語で長編詩を書くとだいたい二千行になる。僕は『聖遠耳』で長篇詩を書いたけど二一七二行が限界だった。この敷居を超えるためには構造が必要なんだけどそれが難しい。

ちょっと前まで日本の半端な文学思想はポスト・モダンで大騒ぎしてたけど、日本は元々ポスト・モダンだからあんなものに驚いて振り回される人たちの気が知れない。日本に足りないのは構造。ヨーロッパとは逆だよ。西脇さんの詩や詩論を読んでいるとそれがよくわかる。西脇ライティングは日本の詩の書き方の最もティピカルなお手本です。田村さんや飯島さんはそれを理解していた。

■田村詩の変化■

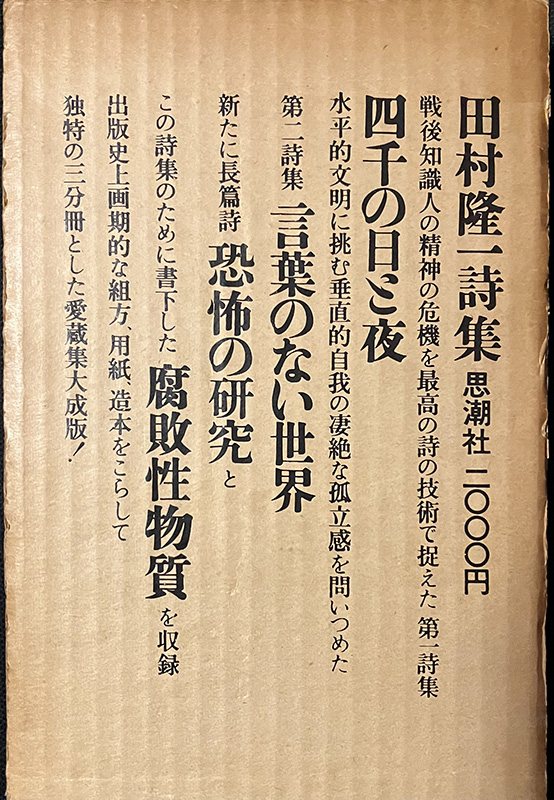

池上 三冊目の詩集『緑の思想』は一九六七年に出るんですが、その前年に、既刊の『四千の日と夜』『言葉のない世界』を新装版にして、それに長編詩「恐怖の研究」と書き下ろしの「腐敗性物質」を一冊の詩集としてまとめて加えた三冊本のセット『田村隆一詩集』が刊行されています。この「腐敗性物質」と「恐怖の研究」についてはどう見ますか。

鶴山 正調田村節。戦死者を代弁する社会的役割を果たそうという戦後詩人の姿勢がハッキリ出ている書き下ろし詩篇だと思います。外行きの顔をしている。

池上 「腐敗性物質」はいい詩ですけれど、ちょっと無理して『四千の日と夜』の世界をさらに展開しようとしているところがありますよね。少し長い詩ですが、こう始まります。

魂は形式

魂が形式ならば

蒼ざめてふるえているものはなにか

地にかがみ耳をおおい

眼をとじてふるえているものはなにか

われら「時」のなかにいて

時間から遁れられない物質

われら変質者のごとく

都市のあらゆる窓から侵入して

しかも窓の外にたたずむもの

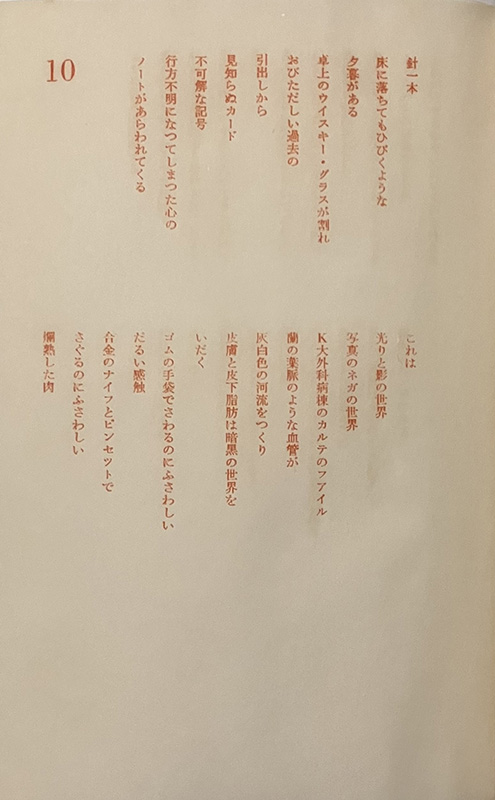

この詩に比べると「恐怖の研究」のほうが、この後の田村さんの詩につながっていく感じがしますけれど、まだちょっと吹っ切れてはいないというところでしょうか。10から始まって0で終わる形式で、最後の0は空白のページになっています。

10

針一本

床に落ちてもひびくような

夕暮れがある

卓上のウイスキーグラスが割れ

おびただしい過去の

引出しから

見知らぬカード

不可解な記号

行方不明になつてしまつた心の

ノートがあらわれてくる

(中略)

6

ほんとうに見たいなら眼をえぐりたまえ

ほんとうにリズムがききたいなら耳を切れ

イメジとイメジをむすぶものは王の権力

イメジからイメジをうみだすものは天使の栄光

服従は奴隷の歓び

享受は被支配者のひそかな愉しみ

それゆえに

王は民衆より偉大でなければならぬ

それゆえに

頭上の天使はあらゆる王より強大でなければならぬ

地上の全批評家は消え失せよ

(後略)

今回改めて読んで気づいたのは、この「恐怖の研究」には「奴隷の歓び」という言葉がすでに書かれていたということです。これは一九八四年の傑作詩集『奴隷の歓び』のタイトルでもあるんですが、田村さんの中ではその後もずっと持続しているテーマだったんですね。

で、この『田村隆一詩集』の外箱に書かれているキャッチコピーが興味深いんですよ。『四千の日と夜』は「戦後知識人の精神の危機を最高の詩の技術で捉えた第一詩集」で、『言葉のない世界』は「水平的文明に挑む垂直的自我の凄絶な孤立感を問いつめた」とあります。いま読むとちょっと大げさな感じがするんですが、当時の田村隆一という詩人のイメージがわかるような気がします。

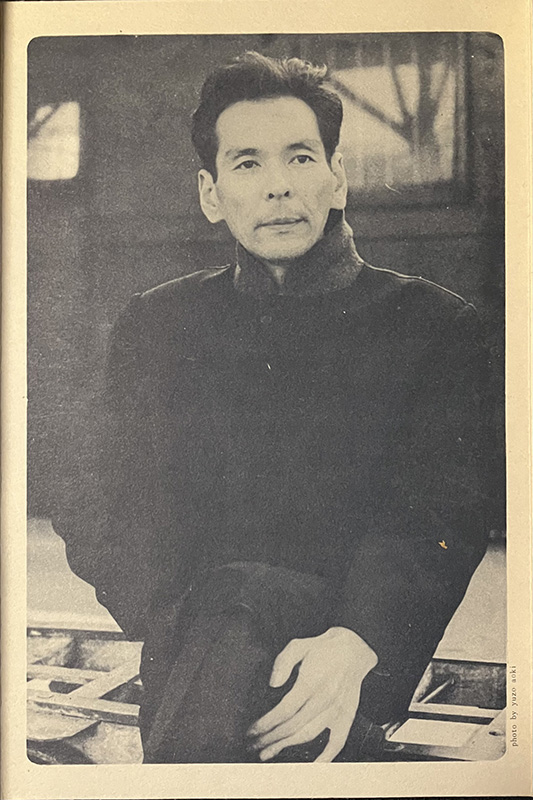

この詩集の装幀は杉浦康平さんで、外箱に「出版史上画期的な組方、用紙、造本をこらして/独特の三分冊とした愛蔵集大成版!」とあるとおり、三冊とも用紙もインクの色も文字組みも変えたりしていて、とても凝ったつくりです。内箱の底には田村さんのポートレート写真があります。『詩集3』の前半は、書き下ろしの「腐敗性物質」で、ブルーグレイの紙に藍色のインクで印刷されています。後半の「恐怖の研究」はパーチメントという半透明の紙に赤いインクで印刷されていて、ページ番号は入っていません。杉浦康平さんらしい造本ですよね。杉浦さんが装幀した吉本隆明の『記号の森の伝説歌』ほどではないものの、いわば修辞的なデザインの詩集になっています。

吉本隆明は自分の詩集の文字組みについて「やりすぎという感じがする」と言っていますが、この田村さんの詩集もやりすぎとまでは言いませんけれど、何て言うかなぁ、デザイン的に凝りに凝っていることで、図らずもこの時期の田村さんの詩の書き方の苦しさが修辞的なデザインとなって現れているような感じがしちゃうんですよね。うまく言えないんですけれど、『荒地詩集1951』では旧字で二段組だった戦後詩が、もう整理されて人工的に美しい現代詩になってしまっているというか。

『田村隆一詩集』 一九六六年三月一日発行 思潮社

鶴山 『田村隆一詩集』は古本屋で見たことがあるけど、実物を手に取ったのは初めてです。詩集は初版で読んだ時と、全詩集やアンソロジーで読んだ時とではかなり印象が変わることがしばしばあります。三冊本『田村隆一詩集』はまったくもってそういう詩集だねぇ。

外箱に「精神の危機」「水平的文明」「垂直的自我」「孤立感」という文字が並んでいるわけだけど、田村さんの詩を読めば誰だってこれらのキーワードが田村詩の本質だと気づく。要はこの四つのキーワードをそれらしく論理化してゆけば田村隆一論が出来上がる。田村詩が簡単なんだけど厄介だというのはそういうこと。論としては一定の落としどころがあるわけだけど、それでは収まりきらない。田村詩の強さそのものを焦点としなければ全体像に迫れない。

で、書き下ろしの「腐敗性物質」「恐怖の研究」の装幀(デザイン)を見ると、田村さん自身が相当しっかりした方向性を決めて書いたんじゃないかってことがなんとなく伝わってくる。推測だけど、思潮社の小田久郎さんが『四千の日と夜』と『言葉のない世界』を読んだ田村ファンが大勢いるので、この二つの詩集を踏まえた詩を書き下ろしてくれと依頼した気配があるね。田村さんも乗り気で、いわゆる田村ファンの期待を裏切らない詩を書き下ろしたんじゃないかな。だから大文字の社会性の高い戦後詩になっている。その意味で池上さんが苦しげだと言われたのはその通りでしょうね。

『田村隆一詩集』 外箱

池上 「腐敗性物質」は「魂は形式」という行から始まります。「形式」が出てきているのは象徴的だと思います。詩集の造本も含めて「形式」に関心が行っているところにこの時期の田村隆一の詩の特徴があるわけだけど、実は同時に自分の詩が形式的になっているという思いも田村さんの中にはあったんじゃないかな。

「恐怖の研究」はまさに形式的に書かれているんですが、「0」の前の「1」は「魂は形式/角笛から/ホルンへ/ブロツクフレーテから/フリユートへ」で終わります。ホルンの原型は角笛で、フルートの原型はブロックフレーテという縦笛、つまりリコーダーなんですけれど、ちょっと不思議な終わり方ですね。しかも、この詩行だけ詩全体で三回も繰り返し出てくるんですよ。田村さんは楽器の歴史で何を言おうとしたのか……角笛とホルンはまったく別の形状だし、ブロックフレーテは縦笛でフルートは横笛だからこれも別の形だし、動物の角とか木材とか自然素材を使ったものから金属製になったわけだから、同じ用途の楽器が全然別の形に変化したということを言いたかったのかなぁ。

ここで言う「魂」とは音楽のことだと読めるんですが、楽器の形が変化したことで作曲家の音楽的表現の幅が広くなったことは確かですよね。田村さんは、詩は「人間の魂」だと先ほど取り上げた「西武園所感」で書いているわけですから、「魂は形式」というのは「詩は形式」と読み替えることができます。とすると、定型詩から自由詩に詩の形式が変化したことで詩人が表現できる幅が広くなったんだということを、音楽の歴史に重ねて書いているのかなと思ったりもするんですけれどね。

ただ、おもしろいのは本当は「恐怖の研究」のほうが先に書かれた作品なのに『田村隆一詩集』では順番を入れ替えて、書き下ろしの「腐敗性物質」を先に配置していることですね。こうすると、「腐敗性物質」の最初の詩行「魂は形式/魂が形式ならば/蒼ざめてふるえているものはなにか」に、「恐怖の研究」の「魂は形式/角笛から/ホルンへ/ブロツクフレーテから/フリユートへ」という最後の詩行が対応しているようにも読めるわけです。いずれにしてもこれ以降、こんなキチンとした形式の詩は少なくなって自由なスタイルに向かって行くわけで、「恐怖の研究」が最後の「形式」的作品だったように思います。

『田村隆一詩集』 内箱底写真(photo by yuzo aoki)

鶴山 骨格がモダニズムだからね。ただ詩の形式と内容面の形式は分けて考えた方がいいと思います。

「腐敗性物質」の冒頭は「魂は形式/魂が形式ならば/蒼ざめてふるえているものはなにか」の疑問形です。「形式」的「魂」と「蒼ざめてふるえている」魂は対立する。田村詩ではよくあることですが「形式」的「魂」は地上に属し、「蒼ざめてふるえている」魂は天上界に属する。言い換えると「われら」の魂は天上界を希求しながら地上の「形式」的「魂」から逃れられない。では「蒼ざめてふるえている」魂は何を希求するのか。

(岩がほしい

変化に耐えて真に変化するものがほしい

岩そのものがほしい

その岩から

岩そのものの声を

生きているものの行為を

野獣の性的な叫び

ある夏の日の虫の翅音

日と夜を裂く稲妻の光りが聞きたい)

そこだけ一字下げしてカッコで括られた詩行にそれが表現されています。「蒼ざめてふるえている」魂は、「岩」に表象される「変化に耐えて真に変化するもの」を希求している。それが詩のタイトルになった「腐敗性物質」です。「腐敗性」はダブルミーニングですが、「物質」や「岩」という言葉とは裏腹にそれはとても繊細で壊れやすい。

詩の最後は「はげしく回転する車輪の輪/その熱性の中心/おお その性的遠心力によつて/ふるえるものはすべては秋のなかに/秋の光りのなかに/魂の色のなかに/われら盲いたるものすべては/落下する」です。

地上の「形式」的「魂」に閉ざされている以上、「われら」は「盲いたるもの」です。しかし「性的遠心力」によって天上界を希求している。田村詩では「性的」もキーワードですがそれは観念希求です。ただし論理では到達できない肉体的思想なので詩の形を取り、性的欲望と表現される。

「恐怖の研究」は「針一本/床に落ちてもひびくような/夕暮がある」の研ぎ澄まされた感覚的詩行で始まります。「腐敗性物質」と同様に言葉では表現しにくい繊細な天上的観念を表現しようとしている。

9

心が死んでしまつたものなら

いくらよみがえらせようとしたつて

無駄なことだ

かれらを復活させるために

どんな祭式が

どんな群衆が

どんな権力が

どんな裏切り者が

どんな教義が

どんな空が

どんな地平線があるというのか

たぶんブリユーゲルだつたら

重力よりも重い色感で

大きな橄欖樹を黙々と描いたかもしれない

このあと「だぶんモーツアルトなら」「ミロなら」「アンリ・ルツソー」ならこうするだろうという同様の詩行が続きます。「腐敗性物質」を踏まえれば、地上に閉ざされた「形式」的「魂」は「死んでしまつ」ている。それを復活させるのが芸術だということです。優れた絵画や音楽、詩です。この詩を書いた時には特に音楽が田村さんの心を捉えていた。

3

角笛から

ホルンへ

ブロツクフレーテから

フリユートへ

楽器の歴史は光と闇のもの

行方不明になつてしまつた心の

空白へ

と3にあり、

1

魂は形式

角笛から

ホルンへ

ブロツクフレーテから

フリユートへ

と1でも同様の詩行が繰り返されます。われらの魂は音楽によって復活すると読める。田村さんは魂が死んでゆくような社会に恐怖している。言語化できない豊饒な何かを捉えようとしている。「おお/ぼくの心のなかでは/四千の日と夜が戦うのだ」とも書いていますから、ある意味『四千の日と夜』の世界を相対化する詩でしょうね。

また「恐怖の研究」という詩は10から始まり詩行のないで0で終わる。この方法は「幻を見る人 四篇」の「四時半」から始まり「二時」「一時半」「十二時」と時間を溯る書き方と相似です。ただ優れた詩人は同じことを繰り返さない。「幻を見る人 四篇」が消失点に向かっているのに対して「恐怖の研究」では最初から最後まで魂の復活方法が模索されている。0で詩行がないのはそれゆえです。それは帰結ではない。比喩的に言えばずっと言語化しにくい0を言葉で表現している。

もちろん時間や数字を溯る方法は最初からそういう詩を書こうとしなければ成立しません。その意味で形式的モダニズム詩です。ただモダニズム的形式は言語では表現しにくい内容を表現するための堅固な外殻として援用されている。

「恐怖の研究」『田村隆一詩集3腐敗性物質 恐怖の研究』

池上 田村さんが最初に大きな影響を受けたのは西脇順三郎の『Ambarvalia』だけど、この詩集はモダニズムで形式主義でしょ。

鶴山 そうそう、それが背骨。田村さんは金子光晴さんの、実に日本的な破れかぶれインテリ詩にも影響を受けたわけだけど、背骨がモダニズムだから光晴さん的な詩にはならなかった。西脇さんは『旅人かへらず』で変化して、以後長篇詩だけでなく、一篇でも比較的長い詩を書くようになる。北園克衛が「牛の涎みたいな詩だ」と言ったけど、それを言うなら北園さんの詩は活字見本みたな詩でね(笑)。

それはともかく日本象徴主義的な詩の書き方は、一つの言葉に感覚や思想を集約してゆく。吉田一穂や窪田般彌みたいなやり方だね。集約し凝縮して短い詩にするのが基本です。でも西脇さんはシュルナチュラリズムで積極的に外部を取り入れた。西脇詩は散歩しながら書かれた。「深沢のおかみさん」とか「甲州街道の犬のように青ざめていた」とか散歩途中で見た実景が詩に取り入れられている。

詩は言葉だから、豊富な言葉があって、その落差の衝撃がなければ面白い、読ませる詩にならない。詩の中に単語の数が増えるのは実作の現場ではとても大事なことなんだ。西脇さんや田村さんのように詩を書きたい、量産したい人にとって外部を取り入れるのは詩を書き続ける上で必須の作業だった。もちろん伊良子清白みたいに『孔雀船』に全感覚と思想を集約させて一冊で終わりでもいいんだけど、西脇さんや田村さんはそうじゃなかった。

池上 『言葉のない世界』に「見えない木」という詩があるでしょう。

雪のうえに足跡があつた

足跡を見て はじめてぼくは

小動物の 小鳥の 森のけものたちの

支配する世界を見た

たとえば一匹のりすである

その足跡は老いたにれの木からおりて

小径を横断し

もみの木の林のなかに消えている

で始まる詩なんですが、「見えない木」ですでに外部が取り入れられているんじゃないですか。

鶴山 そのとおり。田村さんが池上さんと会った時に「地方の大学に行け」と言ったのは実感なんでしょうね。「見えない木」で田村さんは、小動物たちの「支配する世界」があることに気づいた。それに驚いている。そのくらい外部に対して心というか、感受性が閉ざされていた時期があったんじゃないですか。田村さんの「言葉のない世界」は詩は言葉にしにくい事柄を表現しようとしているという意味であって、実際には言葉、外部がなければ詩は成立しない。

池上 ぼくは親戚一同も東京だから、子どもの頃に本当の自然に触れていないんです。だから田村さんが大人になってから「自然」を発見して感動したのもよくわかる気がするんですよ。

鶴山 田村さんは鎌倉で、田舎かというと微妙だけどね。

池上 この詩は北軽井沢の山荘に三年ほど住んでいた頃に書かれた作品なんですけど、田村さんは一九八〇年代以降は東京を離れて鎌倉の住人になったわけですよね。鎌倉は都会と田舎の境界で、本当の「自然」があるところではないですね。だけど田村さんは都会っ子だから、本当の田舎というか村には住めなかったと思うな。ぼくも都会っ子だから無理だと断言できます(笑)。鎌倉はモダンな「村」だからちょうどよかったんじゃないかな。

鶴山 鎌倉に住んでいて、鎌倉じゃなくてもいいんだけど、自分の住んでいる町や村を題材にして詩を書いた詩人は少ない。日本の源郷などに観念化した田舎を題材にした詩人は多いけど、リアルな町や村を描いた詩人はほとんどいない。日本語は漢字が岩のように目立ってしまい、人名と地名が同じ漢字表記だったりするから、テクニック的にも人名・地名を詩に取り入れるのは工夫が必要なんだ。

池上 なるほど、そう言われてみれば、確かにそうですね。現代詩はやっぱり観念的なんだ(笑)。

鶴山 いや、それは純粋に日本語固有の問題でテクニックの問題。欧米詩でも自然を観念化した詩はあります。ただ欧米詩では人名・地名、あるいは商品名なんかを効果的に使って詩を膨らませることができるけど、日本語の詩だとそれが難しい。鶴山って書いても人名なのか地名なのか酒の銘柄なのかわからない。田村さんは地名はたくさん使ってるけど「鎌倉のどこどこの」とかどうしてもその前に説明が必要になる。田村さんや西脇さん、飯島さんは人名を使う時はカタカナにしていた。「ニークラ」とかね。この制約はけっこう不自由なんだけど、日本語で地名・人名を書くときは工夫が必要になるということです。

池上 『田村隆一詩集』が刊行された翌年の一九六七年に出た『緑の思想』という詩集は、鶴山さんの分類で言えば「中期」田村隆一に移行し切れていない、ちょっと中途半端な詩集ということになりますね。表題作の「緑の思想」以外は短い詩ばっかりで、詩集の厚さも薄い。詩をかき集めて作ったという感じがする。新しい詩の書き方を、まだ完全につかんでいないというか。

鶴山 吉岡さんは田村さんと飲んでいたときに、田村さんが「俺は「緑のウンコ」という詩集を出すんだ」と言ったと書いています。吉岡さんは「インコ」と聞き間違えて「ずいぶん可憐な詩集を出すんだねぇ」と言ったら、「いや「緑のウンコ」だ」と。でも実際に刊行されたのは『緑の思想』だった(笑)。

作家が正直であるのはいい面だけでなく危険な面もある。『緑の思想』を「緑のウンコ」と言ったのは田村さんの勇気ある正直さですね。田村さんは『四千の日と夜』と『言葉のない世界』で形作られた自分のパブリックイメージをよくわかっていたと思う。だから「腐敗性物質」「恐怖の研究」といった大文字の戦後詩を書けた。でも違和感も抱いていた。なんとなく違う。正直じゃない。それが田村さんの変化に繋がり彼の自在な詩の書き方になっていったんだと思います。

池上 詩集の最後に置かれている「緑の思想」という少し長い詩についてはどう思いますか。

鶴山 三行一連で、それを続けている詩だね。連の最初で同じ詩行を繰り返すリフレーンの詩法と同じで、この書き方をすると詩は長くなることが多い。最低でも五十行、長ければ百行を超える。一定のリズムに乗ってそれを限界まで書き綴ってゆこうという詩法ですね。

それは

血のリズムでもなければ

心の凍るような詩のリズムでもない

ある渦動状のもの

あまりにも流動的で不定形なもの

なにか本質的に邪悪なもの

(中略)

「愛」と一言ささやいてみたまえ

人間はみるみるうちに溶解してしまうから

「正義」と一言叫んでみたまえ

一瞬のうちに消滅してしまうから

かれらを蒸発させてしまうのはわけもない

一片の憐憫の心さえあればいいのだから

だから

足音をしのばせて墓の上を歩くこともない

もう悪い夢を見ることもない

(中略)

一度でいいから

人間以外の眼でものを見てみたい

ものを感じてみたい

「時」という盲目の彫刻家の手をかりずに

ものが見たい

空が見たい

感情移入はもうたくさんだ

傷ついた鳩への

頭を砕かれた蛇への

同時代の美しい死者への感情移入よりは

やわらかい胸毛におおわれた鳩になることだ

夏草の上をなめらかに這う蛇になることだ

(中略)

もし人間に眼があるなら

ほんとうにものが見える眼があるなら

球状の子午線から

球状の窓から

球形の人間がなにか叫んだとしても

ふりむかないほうがいい

長い詩だけど、部分的に引用しても田村さんが何を表現しようとしているのか、その意味はなんとなくわかりますよね。田村さんは「緑」あるいは「腐敗性物質」をダブルミーニング、トリプルミーニングで使っている。現世的思考の淀みや腐敗、死と死者の饐えた腐敗、それから根源的生命力あるいは思想、この三つが入り混じる。

「緑の思想」という詩篇で杭を打つように三行詩を連ねながら、田村さんは忘却を含めた現世的思想を厳しく批判している。でもそんな大文字の戦後詩人としての社会的使命から抜け出したいとも書いている。「同時代の美しい死者への感情移入よりは/やわらかい胸毛におおわれた鳩になることだ/夏草の上をなめらかに這う蛇になることだ」ですね。

実際次の詩集『新年の手紙』以降、田村詩は「ぼく」「わたし」だけど自己顕示欲がまったく感じられない一人称詩になってゆく。「一度でいいから/人間以外の眼でものを見てみたい/ものを感じてみたい」が徹底されてゆく。田村さん救済願望です。その意味で過渡期の作品であり田村詩の転調を表す詩でもあるでしょうね。

池上 『緑の思想』には「栗の木」という詩があるんですが、これは『言葉のない世界』の「星野君のヒント」と同じように、中期以降の田村隆一の詩法につながっていく作品だと思います。

そのとき

ジョージ・オーエルの『一九八四』を読んだばかりの彼女が云った

「お店の名前は栗の木がいいわ」

ぼくはグレアム・グリーンのスパイ小説『密使』に夢中になっていた

「いやDがいいよ 反革命と戦うために

石炭を買いにイギリスへ渡る

『ローランの歌』の研究者Dがいいな」

ちいさな論争のあげく

DからDAYということになった

DAYは銀座裏の酒場の名前である

小説の題名でもなければ 孤独な中年男の頭文字でもない

「そのとき」から七年たった

むろん 彼女もDAYもぼくの夢から消えてしまっている

四十歳の夢にあらわれるのは

一本の栗の木

十月の栗の実 あの

六月の栗の花の匂いだ

荒地派の詩人たちの生活を支えたのは、エラリー・クイーンを始めとする英語圏の推理小説やミステリーの翻訳だったわけですけれど、田村さんもたくさん翻訳していて、特にアガサ・クリスティーとロアルド・ダールはずいぶん訳しています。荒地派は元々T・S・エリオットの影響下で出発したから、オーデンとか英米詩の影響は大きいですね。

鶴山 田村さんがアイオワに留学してから英米詩の影響が顕著になります。アメリカの影響と言った方がいいかな。アイオワは何もないから。何もないって言うと失礼だけど、だだっ広い。その空間性が詩に影響を与えている。

池上 田村さんがアメリカに行ったのは、『田村隆一全集6』の年譜によれば一九六七年、『緑の思想』刊行直後ですね。「十二月、倉橋由美子夫妻の推薦により、アイオワ州立大学のインターナショナル・ライティング・プログラムに客員詩人として招かれ、単身で渡米。翌年の四月三十日まで滞在する」と書かれています。これは田村さんにとっては大きな転機となる体験だったんじゃないかなと思います。アイオワで現代詩文庫の第一冊目として出版された『田村隆一詩集』を受け取ったと年譜にあるんですが、おそらく田村さんは、ここで意識的に戦後詩に一区切りつけたんだろうと推察します。

『緑の思想』の次の詩集『新年の手紙』は一九七三年の刊行ですが、このおよそ六年の間にはもう一回アメリカに行っています。アメリカ詩人アカデミーの招待で一九七一年の三月から二か月間、アメリカ各地で詩を朗読したり、ゲーリー・スナイダーと知り合いになったり、ニューヨークに滞在していた時にはW・H・オーデンのアパートを訪ねたりしています。ぼくは、田村さんの中・後期の詩が口語というか「語り」になって行ったのは、この時の朗読の影響が結構あるんじゃないかと思っています。『新年の手紙』という詩集のタイトルはオーデンの「A New Year Greeting」(一九六九年)という詩の題名から取ったんですね。

鶴山 こんなことを言うと怒られるでしょうが、日本文学で画期的仕事をした作家は英米文学系が多いような気がします。漱石とか西脇さん、鮎川、田村さんとかね。Yes / Noの二項対立でスパンと思考を対立させてから灰色の問題を考える。灰色から入ると問題が紛糾するだけだからね。批評家ならそれでいいんだけど、創作者は問題をクリアして先に進みたい。

池上 確かにそうですね。でも田村さんも初期の「坂に関する詩と詩論」とか「腐刻画」なんかは、小林秀雄訳のランボーの影響がありますよね。

鶴山 そうそう。ランボーだかヴェルレーヌだか忘れちゃったけど、「あう もう秋か」とかの訳文の書き方。

池上 ランボーね。ランボーの「別れ」が「もう秋か。」で、田村さんの「坂に関する詩と詩論」は「秋になった。」です。もうそのまんま(笑)。そういった、変な言い方だけど、日本語化されたフランス象徴詩の延長線上で展開されてきた現代詩の詩法から、意識的に離脱を図ったのが『新年の手紙』だという気がします。

鶴山 タイトルがオーデンだけじゃなく、初版『新年の手紙』の扉にはオーデンの英詩が印刷された封筒がくっついている。〝新年〟だしね。そういうところに田村さんの新しい意気込みが表れている。装幀を見ても『新年の手紙』から現代にシフトしたって感じがするよ。

(金魚屋スタジオにて収録 四に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■