自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

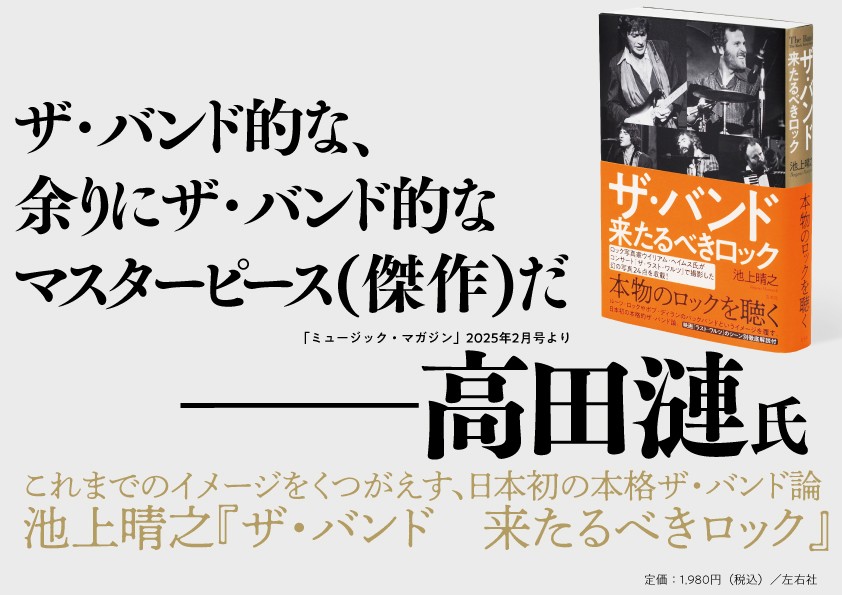

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■〝北條体〟の詩■

池上 石原吉郎は俳句も短歌も書いていたんですよね。中桐雅夫との「俳句と青春」という対談を読むと、シベリアに抑留されていた時に俳句を教えてくれる人がいて始めたと言っています。昭和二十五年(一九五〇年)にハバロフスクに移されてから多少は書くことが許されて手帳に書いていたそうです。俳句は短いから記憶しておけるし、検閲があっても韜晦的な表現だからロシア人にはわからなかったと言っています。帰国して三年ほど結社に入っていたそうです。句集としては『石原吉郎句集』(一九七四年)を一冊出しただけなんですけれどね。例えば、こんな句があります。

告発や口笛霧へ射ちこまる

現代俳句ですよね。「告発」という言葉からシベリア抑留体験と関係あるのかと思っていたら、自作解説で「石原裕次郎のアクション・ドラマを連想して貰えば結構です。「告発や」という俳句的に熟さない打ち出しは意識的に狙ったものです。「口笛を霧に射ちこむ」というのは、銃弾の代りに射ちこむわけで、現代詩ならごく陳腐な手法です」って書いているんですよ(笑)。

短歌については、逆に最晩年(一九七七年)に書き出して、死後すぐに『北鎌倉』(一九七八年)という歌集が出版されました。歌人の佐佐木幸綱さんは石原吉郎の短歌は歌としては上手くないと言っていますが、例えばこんな一首があります。

北鎌倉橋ある川に橋ありて橋あれば橋 橋なくば川

ちょっと異様な歌ですよね、しつこく「橋」という言葉を繰り返していて。どうなんですか、石原吉郎の俳句と短歌っていうのは。

鶴山 俳句と短歌を比べるとまだ短歌の方がいいと思いますよ。

池上 そうかもしれないですね。佐佐木幸綱さんが「買う」と言っているのは「鎌倉の北の大路を往く果てを直に白刃の立つをば見たり」というような歌です(「物語の可能性と沈黙の詩 石原吉郎の俳句と短歌」)。

鶴山 石原さんの俳句も短歌もあまり高く評価できないんだけど「定型」についての理解はとても優れている。高柳重信の前衛俳句を手がかりに的確に定型を理解しています。

定型は「不断に」これを脱出するためにある。定型の枠が存在することによって、はじめてこれに対する抵抗がうまれ、脱出するための情熱と、圧縮されたエネルギーがうまれる。(中略)

では、どの程度まで、この不幸な逸脱がゆるされるか、と問う人があるかもしれない。一歩か、五十歩か。しかし、そのような問い方をする人は、すでに形式というものの本当の意味がわかっていない人である。(中略)たえず突破と収縮をくり返すこと、みずからの住居についに安住すまいという意味を持つこと、それが定型詩人であるということの意味である。作家の目は常に定型の外に向かってかがやいていなければならない。(中略)

カトリック教徒が真の意味での形式を知っているというとき、それは、秩序に対するこのような不安、一瞬ごとに形式が、生命を失った桎梏に堕そうとする危険と生き生きとたたかっているという意味であって、俳句作家もまた、このような意味での形式主義者でなくてはならないのである。

石原吉郎「定型についての覚書」

石原の「定型についての覚書」というエッセイですが内容は俳句に関する定型論です。短歌では定型が絶対的に重要ではないですから。調(しらべ)――五七調や七五調など――が定型と同じくらい重要になる。僕は『正岡子規論』で俳句の原理を明らかにしたと自負していますが俳句定型に関する考え方は石原吉郎とほぼ同じです。俳句は「突破と収縮をくり返」さなければならず、「五七五に季語」定型を絶対的形式と捉えた時点でダイナミズムを失い堕落する。ただ石原は定型論をカトリックの信仰にまで敷衍しています。この思考は石原ならではです。普通の思考方法では同列に論じられない。

キリスト教は神の実在を信じなければ成立しないのに対し俳句は虚無主義文学です。有神と無神という決定的違いがある。両者を並列して論じられるのは神を神以前の〈無〉として捉えた場合だけです。何もないという意味の〈虚無〉ではありません。神が人間の前に神として顕現する前の世界源基(エネルギー総体)としての〈無〉です。一神教ではこの〈無〉は形式化した神以前の〈神の本姿〉ということになる。古来狂信的と言われ時に激しい迫害を受けたセム一神教の神秘主義者たちが神の本姿を求める精神的溯行を繰り返しています。

最も優れた、俳句狂と言っていい俳句作家たちも同じように定型を捉えました。俳句にとって定型は形式であると同時に本質です。俳句の本質を認識把握するためには形式以前の俳句の本質=〈俳句の本姿〉にまで溯る必要がある。この場合の〈俳句の本姿〉も世界源基(エネルギー総体)としての〈無〉です。この〈無〉自体を認識把握することはできません。それは俳句定型という形式としてしか人間の前に顕現しない。

ただこの世界源基(エネルギー総体)としての〈無〉にまで精神を溯行させると、それが〈有=神・俳句定型〉として顕現する際に必ずある秩序原理が働いていることがわかる。図式的に言うとそこに神が介在すれば宗教で神の介在がなければ俳句や禅ということになる。

このような無・有の原理的思考を論理化した哲学者にイスラーム哲学の井筒俊彦がいます。石原吉郎が井筒哲学を読んだ形跡はありませんが思考方法は同じです。彼の深いペシミズムがキリスト教と文学を結び付けた。キリスト者詩人には三木露風や鷲巣繁男などもいますが石原のような形でキリスト教と文学が一体化した詩人はいない。石原は神を懐疑することで神の本姿に至り着こうとした。

主よ あなたは悪意を

お持ちです

そして 主よ私も

悪意をもっております

人間であることが

そのままに私の悪意です

神であることが

ついにあなたの悪意で

あるように

あなたと私の悪意のほかに

もう信ずるものがなくなった

この秩序のなかで

申しぶんのない

善意の嘔吐のなかで

では 永遠にふたつの悪意を

向きあわせて

しまいましょう

あなたがあなたであるために

私があなたに

まぎれないために

あなたの悪意からついに

目をそらさぬために

悪意がいっそう深い

問いであるために

そして またこれらの

たしかな不和のあいだで

やがて灼熱してゆく

星雲のように

さらにたしかな悪意と

恐怖の可能性がありますなら

主よ それを

信仰とお呼び下さい

どの詩集にも収録されなかった「悪意 異教徒の祈りから」全篇です。この詩は石原の直截な信仰告白です。石原詩が信仰と密接に結びついていることがわかる詩でもある。人間の悪意に神は沈黙している。それは神の側の悪意です。しかし神の悪意から「目をそらさぬ」ことで「悪意がいっそう深い/問い」になる。人間の悪意と全能の神の悪意は同質ではなく、神の悪意は人間悪意の上位審級に位置しているからです。この人間と神の悪意の「不和」を「灼熱」するまで闘わせ、神の悪意の真姿に至り着こうとするのが石原の信仰であり詩だと言っていいと思います。

池上 鶴山さんの話を聞いていると、石原吉郎という詩人はとても一筋縄では理解できない気がします。「悪意 異教徒の祈りから」は初期の詩ですよね(一九五五年の作品)。石原はキリスト教徒だったわけだけど、八木重吉みたいな純粋な信仰告白の詩じゃないよなぁ……「異教徒の祈り」だものね。もしあのタイミングで詩壇に出ていなければ、特異な宗教詩人になっていたかもしれないですね。

それで、ちょっと話を進めますと、昭和四十五年(一九七〇年)、五十五歳の時に、さっき(前回)鶴山さんが名著だとおっしゃった『日常への強制 石原吉郎全詩全評論』という詩文集が刊行されます。これは「詩篇」と「評論」の二部構成になっていて、それぞれがⅠ~Ⅳの四つの章に分かれています。その時点までのほぼすべての詩とシベリア抑留体験について書かれたすべてのエッセイが収載されている重要な本なのですが、エピグラフにこう記されているんです。

第七の封印を解き給ひたれば、

凡そ半時のあひだ天静なりき。

ヨハネ黙示録八・一

石原吉郎にとって「第七の封印」を解くとは、おそらくシベリア抑留の体験について語ることだったのだろうと思えます。「あとがき」にはこう書かれています。

ある時期私には、このようなかたちで体験を語ることへの、つよい不安と抵抗があった。語ること自体が不毛であるという危惧から、さいごまでのがれることができなかったためでもあるが、なによりも私には詩が一切であり、詩によって最終的に私自身をかくしぬこうとする姿勢が、いわばその時期の私自身のささえでもあったからである。

その後、たまたまある学生の集会で、予期せぬ熱心な質問を受けたことが、一切の日常の原点ともいうべきものへ、私を引きもどすきっかけとなった。詩を書く者がその詩の発祥をあきらかに名ざしうることは、どのような意味でも不幸なことにちがいない。しかもその不幸は、ただ単独な決意によってささえるしかすべのないものである。ただ私には、荒廃の果てで言葉をうしなった私自身を、現在の私がどのように受けとめているかを、問い直す必要があった。そのような姿勢にたどりつくために、すくなくとも十五年の時間を必要としたのである。いまなお私は、この問いにたいして平静でありえない。

初期の石原吉郎は「詩によって最終的に私自身をかくしぬこうとする姿勢」が支えだったと言っているわけです。だから本当はシベリア抑留体験を詩で表現しているのに、読者には何のことを書いているのかよくわからない詩が多かった。けれども結局は「詩を書く者がその詩の発祥をあきらかに名ざ」さざるを得なくなった。つまり「第七の封印」を解いてシベリア抑留体験をエッセイで語ることを決意したわけですよね。しかし、このことは石原吉郎のその後の人生を大きく左右することになった。「シベリア抑留体験の詩人」というレッテルが付いて回り、晩年には疲労が募っていたところに妻の入院などもあってアルコール依存症になってしまい、ほとんど緩慢な自死とも言える亡くなり方をしました。

だけどさっき(前回)鶴山さんに言われてハッとしたんですが、後期の詩集『北條』に収められた一連の詩を書くことで、石原吉郎は「シベリア抑留体験の詩人」ではなくなったと考えてもいいんじゃないでしょうか。

鶴山 「詩がおれを書きすてる日が」来たんですよ。

池上 つまり、ようやく詩として自立した作品を書けたわけですよね。

鶴山 自立したどころか戦後詩や現代詩のカテゴリーに囚われない、自由詩の一つの極北的表現に達したと思います。これは誉めすぎではないと思う。

池上 そこを具体的に説明していただけますか。

鶴山 石原の第五詩集『禮節』は昭和四十九年(一九七四年)刊です。最後に置かれた詩は「道」で、「彼が館へかへるとき/道は峡にしたがうだろう/はざまは 風に/したがうだろう//風には/とおい風のみち」という短詩です。石原詩の読者には馴染み深い表現です。

館への帰還という〝方向〟はある。でも道は峡に従いはざまは風に従うわけだから恐らく館へはたどり着けない。ビジョン(啓示)として向かうべき方向は示されているけどそこへ到る道は漸近線を描きながら円環する。石原詩は基本その繰り返しです。しかし次の詩集『北條』(五十年[七五年])で詩がほとんど唐突に永遠の円環運動を止めて言語〝像〟化する。

山是山 水是水

正法眼蔵・山水経

万緑のなかをしもあゆむに耐えたのは いかなる朝を

証しに置いてなのか 水は水 僧形のいわれを告げるか

に 杖は大路へたからかに鳴った 余念へついにまぎれ

がたく ひたすらなみどりへあゆみすてられて 一條の

都は仰けざまに晴れわたった

『北條』冒頭の「一條」という詩です。エピグラフに「山是山 水是水」が掲げられています。「山是山 水是水」は古来有名な禅語です。「我悟りを得る前に山見れば山これ山、水これ水。我悟りを得た後に山見れば山これ山の如し、水これ水の如し」という禅語もあります。東日本大震災などを思い浮かべてもらえればわかりますが、山は突然崩れて水(山津波)となり、水(海)は突然盛り上がって山(津波)となることがある。万物は一如であり人や物の外形に惑わされずその真姿を捉えよといった意味の禅語です。「一條」はある悟りの境地を表現している詩だと言っていい。

たった五行の詩ですがこの詩の正確な読解は難しい。自由詩に限らず詩は必ず意味連鎖かイメージ連鎖、もしくは両者の混交で書かれています。ほとんどの詩はこの二つの連鎖から読み解ける。しかし「一條」では不十分。〝単語〟も読む必要がある。

「万緑」「朝」から生命力溢れる緑に包まれた朝が描かれていることがわかります。そこに登場するのは現世に属しながら現世を離脱した「僧形」の者。僧侶は「大路」で「杖」を「たからかに鳴」らす。死と闇に属する者が光溢れる朝を肯定した。「余念へついにまぎれがたく」ですからこの詩が伝えたいのはこの肯定だけ。そして世捨て人は「ひたすらなみどりへあゆみすてられて 一條の都は仰けざまに晴れわたった」。一条通から始まる緑溢れる京の朝は晴れている。極端を言えばこの詩はそれしか表現していない。

この詩がなぜ重要なのかと言えば石原詩で初めて世界が肯定されたからです。出口のない永遠の円環運動に閉じ込められていた石原の精神が初めて明るい世界に出た。円環運動の〈圏外〉に出て世界をありのままに肯定した。ただこの肯定は唐突に起こった。

俳句や短歌を書いていましたがそれまで石原は詩で東洋的、というより日本的世界観を援用したことはなかった。しかし『北條』の「一條」から「都」までの十篇で、ほとんどなんの前触れもなく純日本的世界観への回帰が起きた。石原のペシミズムが日本的無常観を発見して結びつき、それを深化させて世界をありのまま肯定する〝像〟のような詩が生まれた。『北條』冒頭の十篇には深い無常観に貫かれた詩の型、〝北條体〟とでも呼ぶべき詩の型しかないと言っていいと思います。

池上 型というのはどういうことですか。

鶴山 短歌や俳句のような定型という意味での型ではありません。内容的にも形式的にもまったくなんの制約もない自由詩で、作家の思想あるいは精神状態を核として自然発生的に生み出された型です。

いわれを問われるはよい。問われるままに こたえる

都であったから。笠をぬぎ 膝へ伏せて答えた。重ねて

北條と。かどごとに笠を伏せ 南北に大路をくぐりぬけ

た。都と姓名の そのいわれを問われるままに。

詩集表題作の「北條」です。北條の名のいわれを問われて「重ねて北條」と答えた。それしか表現されていない。答えた人は恐らく隠者。彼は人々から都の名のいわれを問われても、自分の姓名のいわれを問われても現世で与えられた名しか答えられない。

非常に禁欲的で美しい詩です。強い禁欲性を感じさせるのは問われた人が本当の名を言うのをこらえているからです。それは明示されない。「大路をくぐりぬけ」る者は現世の名を言うことしか許されないからです。しかし彼は名以前の名があることを知っている。

揺曳そのものであった と記述して それにつぐ一瞬

をためらった 花は記述において すでに花を終ろうと

していた いうまでもなく記述はためらわれたの で あ

り 花もまた ためらわれたのである さらに揺曳する

ことによって 記述は ながれる毛髪にもおよぶであろ

う 記述の限界は すでに揺曳の限界であり おなじ

く 花であることの限界でもある

揺曳そのものであったと記述して それにつぐ瞬間を

ためらった そののちはじめて風が起った

「藤Ⅱ」は北條体で書かれた詩の中の傑作です。北條体という詩の型をよく表した作品でもある。この詩でも恐らく隠者が揺れる藤の花を見ている。しかし「記述の限界は すでに揺曳の限界であり おなじく 花であることの限界でもある」。花を記述することは不可能であり、花が記述されることも不可能だと表現されている。「山是山 水是水」であるように結局は「花是花」と表現するほかない。だけどこの世を残酷なまでにありのまま直視して肯定できる者にとって山や水や花は仮象でしかない。それらは一如であり無から生まれ無に帰る。だから詩は「揺曳そのものであったと記述して それにつぐ瞬間をためらった そののちはじめて風が起った」と続く。花の真姿を捉えているから「ためら」いが起こる。

「そののちはじめて風が起った」の「風」はこの世に吹く風ではない。山や水や花がこの世に現象する前の無の世界に吹く風だと言っていいと思います。奇妙な言い方ですがこの詩を書いた時の石原は生きながら現世ではない世界に属しているように感じます。北條体の石原詩の記述は詩という書記行為も現実事物も相対化したちょっとあり得ないメタレベルに達している。北條体とはこのメタレベルで書かれた詩のことです。

さくらが舞ったいわれを

舞いながら大路へ

散りしいたいわれを

そのままに いちどは

死に場所へ向った

あけくれはそのままに

散りしくいわれで

あったから

一度は とうなづきあって

足ばやに大路を

はしりぬけた

「さくら」という詩は行分けで書かれています。北條体が定型という形式ではないことがわかります。桜は言うまでもなく日本文化の象徴です。ほかの北條体の詩と同じく桜が舞い地面に散り敷く理由は問われない。そのいわれを放置して隠者とおぼしき者は「死に場所へ向った」。しかし死んでも日は昇り日は沈み桜は地面に散り敷く。「一度は とうなづきあって」という詩行は謎めいていますが、死ぬのは一度きりだからという意味に取っていいと思います。限りなく死に近接した者は都の大路を、現世を「はしりぬけ」るだけ。作品生成の背景は違いますがこの無常観は藤原定家の「見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦のとまやの秋の夕暮れ」に近いと思います。

池上 『北條』については、文芸評論家の月村敏行が「日本的美意識の戦後的な極北」と言っていましたよね(「石原吉郎 その軌跡」)。シベリア抑留体験を詩と散文で極限まで表現した石原吉郎が最終的に到達した地点が「日本的美意識」だとすれば、これはいわゆる日本回帰ではなくて、戦後の詩が「日本的美意識」を表現できるようになったのだと月村敏行は考えていたんじゃないかと思います。

鶴山 石原が『北條』冒頭の十篇で日本的無常観を援用した、あるいはそれを自らの内に再発見したのは確かです。ただそれは表面的な近似ではない。結果として、と言うべきでしょうけど石原の北條体は日本文化の本質に肉薄していると思います。

古代から日本は外来文化を積極的に取り入れて来ました。漢字、漢詩、仏教、儒教はもちろん近・現代になってからはギリシャから始まるヨーロッパ哲学を積極的に受容した。戦後では実存主義、言語学、ポスト・モダニズム哲学などが記憶に新しい。日本人は移入当初はほとんどヨーロッパ人になりきったようにそれらに熱中する。吉本隆明は論争の名手で罵倒の名人でもありましたが最新ヨーロッパ哲学で武装した知識人を「知の密輸業者」と揶揄し、ソシュール言語学などが全盛の時期に「回らん口でシーニュとか言うな」と罵倒した。乱暴ですがある程度本当です。欧米思想を移入当初の熱気のまま年老いることができる日本人は少ない。

永井荷風はアメリカとフランスに遊学した知識人ですが『断腸亭日乗』は晩年になるにつれ天気の記述が増える。荷風と同様に心身が衰弱した日本人の多くがお天気のことばかり気にするようになる。また病気などで激しい痛みに襲われると正岡子規のように「盛んにうめき、盛んに叫び、盛んに泣くと少しく痛みが減ずる」という精神状態になる。

日本が積極的に、というより無防備なまでに外来文化を受け入れて来たのは島国という地理的要因が大きいでしょうね。外からの刺激がないと日本文化は固着化してダイナミズムを失ってしまう。またヨーロッパなど地続きの国が外来文化の流入に神経を尖らせることがあるのに対し日本が無防備なのは日本文化の基層が堅固だからです。そういう意味では日本は傲慢な文化国家だとも言えます。

ただ端的に日本文化の本質を説明するのは難しい。様々な外来文化が重層化した底に神道の神のような存在するけど不定型の本体のようなものが蠢いている。それをここで検討するのは手に余りますが芸術に限定すれば日本文化は必ずと言っていいほど〝型〟として表れる。短歌や俳句はもちろん能楽、人形浄瑠璃、歌舞伎、長唄、茶道、華道も型の芸術です。型の中で〝取り合わせ〟つまり調和的世界観が表現される芸術だと言ってもいい。誰もが型から入って内容を検討し、その本質を明らかにしようとする。しかしやがて型と本質が一体であることに気づく。型は日本の芸術の表層的形式であると同時にその本質でもある。

自由詩は萩原朔太郎の出現でそれまでの北原白秋的短歌的文語体詩から切れ、モダニストたちの登場によってほぼ完全に短歌的抒情と無縁になりました。しかし日本文学である限り型と無縁ではない。鮎川信夫や田村隆一らの最良の作品には型があります。吉岡実晩年の『薬玉』のようにハッキリ〝薬玉体〟と呼べるような型=書法もある。

石原吉郎の北條体もそうですが通常の詩人とは質が違う。知的営為によって生み出されたとは思えない。「詩がおれを書きすてる日が/かならずある」という予言が現実になった。詩(言葉)が石原の実存より先に行った。日本の芸術の最高峰が型と一体の本質表現だとすれば北條体は石原独自の新たな型です。だけど石原さんがそれに気づいていたかどうかはわからない。北條体は美しいんですが禍々しい。危うい。

池上 鮎川信夫が石原吉郎の晩年の詩についてこんなことを書いています。

詩は、石原さんにとっては、断念の果にたどりついた最後の希望だったわけなのである。いや、まだ断念するに至らない最後の拠り所だったといったほうがいいかもしれない。そのときの石原さんは、詩に精進する苦行僧のようにみえはしたが、詩作によって慰めを受けている人の幸福感もどこかにただよっていたのである。

しかし、最近の詩は、「死」が端的に示しているように、詩もまた断念の対象になりはじめたのではないか、との危惧を抱かせるものがあった。何が石原さんをそこまで追いつめたのかは、いずれ誰かが解かなければならない疑問である。

『禮節』『北條』『足利』と日本的美意識の極北を目指した石原さんの晩年の歩みは、凄絶としか言いようがない。まるで、貧しさが華麗なものに変身する奇蹟を見ているようであった。

とにかく美しすぎる、こうなったら危いぞと思わなければいけなかったのだが、石原さんは、いつまでも生長しない戦後詩人たちを尻目に、一人でとっとと行ってしまったのである。

鮎川信夫「石原吉郎追悼 詩はぴったりの文学形式」

「死」という詩は没後に刊行された最後の詩集『満月をしも』に収載されています。

死はそれほどにも出発である

死はすべての主題の始まりであり

生は私には逆向きにしか始まらない

死を〈背後〉にするとき

生ははじめて私にはじまる

死を背後にすることによって

私は永遠に生きる

私が生をさかのぼることによって

死ははじめて

生き生きと死になるのだ

鶴山 鮎川さんの読解力の高さがよくわかります。鮎川さんが書いたように晩年の石原詩は戦後詩や現代詩といったカテゴリー超えている。「貧しさが華麗なものに変身する奇蹟」という指摘は的確です。円環し逡巡し続けていた石原詩が突然どこまでも晴れやかな肯定に転じた。本来直結するはずのない日本文化の本質と海外詩の翻訳から始まった自由詩が結びついてしまった。ただ北條体で書かれた詩は『北條』冒頭十篇と『足利』の表題作くらいです。この十篇ちょっとの詩が石原の詩業の中で奇蹟的に突出している。

鮎川さんの「こうなったら危いぞ」というのはストレートに言うと、こんな詩を書いてたら死んじゃうぞということだと思います。でもそのくらい強い圧がかかっていたから戦後詩や現代詩には傑作が多い。石原は実際『北條』出版から二年後に亡くなってしまった。最晩年の石原に奇矯な言動が多かったことは詩人で美術批評家の小柳玲子さんが書いておられます。シベリア抑留体験がPTSDとなって現れたのかもしれません。あまりこういうことは言いたくないんですが北條体作品は幽体離脱的です。

池上 鮎川信夫が書いた石原吉郎追悼の「詩がきみを 石原吉郎の霊に」という詩はとても心がこもっていました。

あのとき

きみのいう断念の意味を

うかつにも

ぼくはとりちがえていた

生きるのを断念するのは

たやすいことだときみが言ったとき

ぼくはぼんやりしていた

(中略)

きみにとって詩は

残された唯一の道だった

いつかみずからも

美しい風景になりたいという

ひたすらなねがいで

許されるかぎりどこまでも

追いもとめなければならない

断念の最後の対象だった

そしてきみが

詩を終ったと感じたのは

やわらかい手のひらで

光のつぶをひろうように

北條や足利の美しい光景をすくってみせたときだろう

ぞっとするような詩を書き終えることで

断念の意味は果たされたのだ

苦しんでまで詩を書こうとは思わない

きみにとって

もはや暁紅をかいまみるまでもなかった

死はやすらかな眠りであったろう

ぼくはきみに倣って

「きみが詩を」ではなく

詩がきみを

こんなにも早く終えたことを悲しむ

石原吉郎を見出したのは鮎川信夫と谷川俊太郎だったわけですが、この詩を読むと鮎川信夫が晩年の石原吉郎の詩をいちばん理解していたのだとわかります。「荒地」派の詩人では鮎川信夫のほか、北村太郎、中桐雅夫、三好豊一郎が追悼詩を書いているのに、なぜか田村隆一は書いていないんですよね。あまり接点がなかったのかなぁ。

鶴山 個人的好悪は知るよしもないですが、田村さんは石原さんの悟ったような詩が嫌いだったのかもしれない。

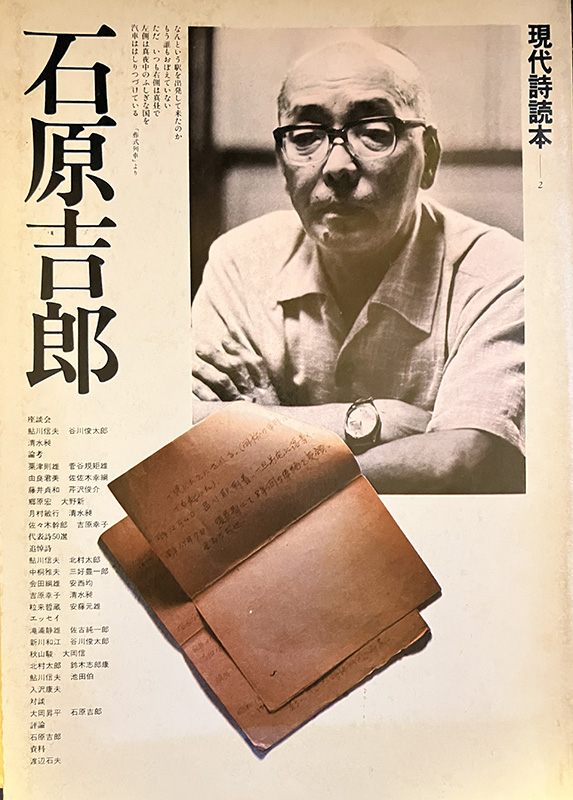

池上 石原吉郎は一九七七年の十一月に六十二歲で亡くなっていますけれど、戦後詩の詩人ではいちばん年上だったから、他の詩人たちは実は皆まだ若くて、『現代詩読本2 石原吉郎』(昭和五十三年[一九七八年]刊)には十人もの詩人が書いた追悼詩が収載されている。鮎川信夫だって、この時はまだ五十七歳だからね。

鶴山 僕らの方がもう石原さんより長生きしている。石原さんは年下の男の子になってしまった(笑)。でも晩年の石原さんの写真を見ると六十代には見えない。老成している。平均寿命が延びるにつれ人間の成熟が遅れる傾向があるのは確かだと思います。

『現代詩読本2 石原吉郎』(思潮社)1978年7月1日発行

池上 石原吉郎の詩の話に戻ると、晩年の『北條』の最初の十篇のうち主語があるのは二篇だけで、八篇は主語がないんです。型しかないというのはそういうことなんでしょうね。

鶴山 懐疑論者ですが神に帰依しているから元々主語が希薄。石原は敬虔なキリスト者ですがシベリアで極限状態に置かれた人間たちの〈共生〉という地獄を見て神の沈黙を疑い、その真意(真姿)を確かめるために逆説的にさらに神に帰依した。そして彼の執拗なまでの神への懐疑がほとんど唐突に日本的無常観に結びついた。この日本的無常観は究極的には型によってしか表現できない。世界生成以前のエネルギー総体としての蠢く無は言語化できず型に封じ込めるしかないからです。そして型は必ず調和的世界観を表現する。北條体の詩は言葉で世界を表現するほかない詩人最高峰の作品だと言っていい。しかし石原の北條体詩は一瞬で姿を消してしまう。

無の宗教である禅では人間は悟りの境地に安住できません。悟りを得たらすぐに汚濁にまみれた現世に戻って来なければならない。だから禅ではあの高僧は生涯一度悟りを得た、二度悟りを得たという言い方をします。石原は詩で悟りに達したように見える。でも彼がそれを意図的に行った、あるいは悟り的表現に達したと自覚していた気配は一切ない。晩年の心身の衰弱が奇蹟的に生み出した表現のようにも見える。だけど石原のように生涯苦悩し続けた詩人でなければあの表現は生み出せなかったはず。

これまで「荒地」派中心の詩人の仕事を検討してきて、これからも戦後詩、戦後の詩人の詩を検討してゆくわけですが、その中で石原吉郎の仕事の検討評価が一番難しいと思います。ほかの詩人たちは詩の文脈で検討できる。でも石原は詩の文脈だけでは不十分。詩の背景となっている神学・哲学を探らざるを得ない。石原詩の評価は難しい。

■石原詩は戦後詩なのか■

池上 いまでは戦後詩は、作者が兵士であったとか、多かれ少なかれ補助線を引かなければ理解しにくくなっていますよね。石原吉郎の詩の場合には、シベリア抑留体験という補助線を引いて理解しようとしているわけですけれど、そういった伝記的な事実を援用せずに彼の詩を理解することは可能だと思いますか。

鶴山 少なくとも第四詩集の『水準原点』まではシベリア抑留体験も併せて読まないと理解しにくいと思います。第五詩集の『禮節』からちょっと変わってくるわけだけど。ただ戦後詩人にカテゴライズしていいんですが石原の戦後詩はやはり特殊なところがある。

僕らはこの連載を戦後の最も重要な詩の潮流である戦後詩と現代詩、その中の戦後詩に絞ってそれを現在と未来の詩に接続するために行っています。戦後詩は戦争体験を起点にしていますがそれだけではない。「荒地」派詩人たちは大きく変化し続ける戦後社会を一貫して批判し続け得た。生死の境を見た詩人の肉体的思想が浮ついた世相やぬるい詩を厳しく批判し続けました。石原の詩にも肉体的思想はある。しかしそれは厳しい戦後社会の変容と本質的に無縁なんじゃないか。僕らは一九六〇年代生まれで戦後を肉体的に感受できる世代ですが石原は苦悩しながら戦後社会と闘った戦後詩の〝同志〟だという感じがしない。

石原のシベリア抑留体験は人々の耳目を惹きやすい。強烈で悲惨な戦争体験です。そのため石原詩はずっとこのシベリア体験を中心に据えた戦後詩として読解されてきた。でもそう読むなら石原詩は鮎川や田村より劣ると言わざるを得ない。石原詩は戦後詩特有の社会を縦に叩き切るような強い断言と無縁です。石原が戦後詩の鬼っ子だというのはそういうこと。北條体の詩で現代詩的ですが現代詩とも呼べない独自の詩の表現に達した詩人として捉えた方がいいと思います。

池上 これから黒田喜夫について論じるわけですけれど、黒田は石原吉郎についてこんなことを書いているんですよ。

この稀有の詩人の窮極の動かざるモラルは、堕落は人間的であるというような拮抗すべき半面の何ものかを欠いているように、彼のシベリア体験の内的ドキュメントは、半面の日本軍隊体験の内的ドキュメントを欠いていると思う。あるいはそのシベリア体験においても、そこで彼を普通の兵士から彼の特異な体験に突出させ関係づけたもの、即ち、ロシア語、外国語、その知的な営みのほかならぬ日本民衆のなかでの位相、そして日本の「戦争」のなかでのその位相への、かかわりを欠いているように私は思う。それは止むを得ないことだとも思う。

しかしまた、そういう彼の世界の苦しげな半面性の固執は、そこでの人間の自由についての動的なたたかいへのかかわりを絶対に断ち切っていると思う。その「自らを隠すための詩」――それは痛切な言葉だが、しかも読む「私」は、その言葉に甘えて終ることはできないのである。

(「日本読書新聞」46―3―29)

これは石原吉郎の詩文集『日常への強制 石原吉郎全詩全評論』の書評から抜粋して、二刷りの帯に「黒田喜夫氏評」として印刷されたものです。この詩文集は一九七〇年の時点での石原吉郎の集大成ですから、その帯に採用されたこの黒田喜夫による石原評については石原吉郎も認めていると考えていいと思います。ぼくは「半面の日本軍隊体験の内的ドキュメントを欠いている」というのは重要な指摘だと思うんです。石原吉郎のシベリア抑留体験は終戦後なので、戦中体験ではないわけですよね。石原吉郎は戦時中は関東軍司令部にいたのに日本軍隊体験については詳しく書いていないし、詩にも表現されていないんです。石原吉郎を戦後詩の詩人と考えていいのか、ここは大きな問題点だと思います。

鶴山 黒田喜夫と谷川雁の散文はホントにわかりにくい。多義的に読めて、どうにでも逃げられるような書き方なんだな。だから真面目に一字一句文脈を追わずに大局的に捉えた方がいい。石原さんのシベリアエッセイに日本軍や日本政府への批判がほとんどないのは黒田さんが指摘した通り。黒田のような戦後詩人が石原の「自らを隠すための詩」で「終ることはできない」のもその通りだと思います。ただ黒田は池上さんが引用した書評の前段で「スターリン獄、その秩序がそれほど絶対ならば、それはすでにこの世界の人間にとって現実の悪でも圧政でもないということなのである。これはキベンだろうか。おそらくはキベンだろうが、石原氏の受苦の、納得の世界は、そのキベンをなりたたせる或る半面性とでもいうべき凹面にあることも否めないと思える」と書いている。こりゃなんなんだろうね。

石原は日本軍も日本政府も積極的に批判しなかったけど、戦前から戦後まで多くの知識人たちが一つの理想社会だと考えた社会主義国家・ソ連スターリン体制のとてつもない残酷さを暴露した。ソ連は帝政ロシアのツアーリ独裁国家となんら変わらない。黒田は詭弁だと保険をかけながらスターリン獄は「この世界の人間にとって現実の悪でも圧政でもない」と書いている。黒田は社会主義の夢の中に生きていると言わざるを得ない。

池上 いまじゃまったく想像できないですけれど、一九八九年十一月九日にベルリンの壁が崩壊するまで、日本の左翼の知識人の中にはソ連にシンパシーを抱いている人が結構いましたよね。この黒田喜夫の書評が書かれたのは昭和四十六年(一九七一年)ですから、左翼の黒田がソ連にシンパシーを持っていたとしても不思議ではない。サルトルだって強制収容所については批判しながらもソ連にはシンパシーを抱いていたわけだからね。それこそ補助線を引いて読まないと理解できない文章ではありますね。

ただ石原吉郎もロシアは好きなんですよ。同人誌の集まりかなんかでお酒を飲んで興に乗るとバラライカを弾いたりしたといいますから。ロシアが嫌いだったらシベリアであんなひどい目にあったのに、ロシアの民族楽器を弾こうとは思わないですよ。だから「彼を普通の兵士から彼の特異な体験に突出させ関係づけたもの、即ち、ロシア語、外国語、その知的な営みのほかならぬ日本民衆のなかでの位相、そして日本の「戦争」のなかでのその位相への、かかわりを欠いている」という黒田喜夫の指摘は鋭いと思います。

内村剛介が鮎川信夫との対談でこんなエピソードを紹介しています。

いまでもよく憶えているけれど、ぼくは対談した時、終わって立った瞬間に、ちょっとあんたに訊きたいことがあると言う。なんだいと言うと、あんた戦争があると思うか、とくるんです。そんなものあるにきまってるよ、人間さまは利口にならないからな、とそっけなく言ったわけです。そしてその時ふと思って「だけど石原さん、あんたはソ連人だなあ」とかぶせてしまいました。彼はとてもいやな顔した。というのは、ほんとうの質問というのは、相手が構えない時に突くものだという現代ロシア・スタイルを、彼は身につけてるわけです。対談で喋っている時はお互いに武装しているから、本音は出ないと思ってる。終わった、帰ろうかというリラックスした瞬間に、間髪を入れずに本題を持ち出すわけです。彼はほんとうにいやな顔をして憮然として帰っていった。彼の質問の仕方はラーゲリの訊問と同じなんだけど、彼は気づいていない、身についてしまってかえって気付かないんだな。

(「内村剛介―拡散する閉塞状況」鮎川信夫『自我と思想』)

内村剛介はラーゲリでは独房に入れられて十一年間も毎日訊問され続けた人だから、石原吉郎のちょっとした言動に敏感に反応したんでしょうけどね。

鶴山 内村さんも意地悪だよね。でも内村さんの文章を読むと、彼もソ連大好き、ロシア大好きだとしか思えないところがある。

池上 石原吉郎は二十歳の頃、河上肇の『第二貧乏物語』をきっかけにマルクス主義文献を読みあさったと自筆年譜に書いています。入隊前にはシェストフの『悲劇の哲学』を読んでドストエフスキーを集中的に読んだとも書いているんですけれど、戦後の石原吉郎はマルクス主義とか社会思想についてはまったく関心がなくなっちゃっているんですよね。もっとも、シェストフを読んだ頃、不安にかられてカール・バルトの『ロマ書』を読んでキリスト教に関心をもったわけですけれど。

鶴山 付け焼き刃の思想は時間が経てば剥げ落ちてゆくんだよ。思索的な人は若い頃は様々な思想書を読み耽るだろうけど「これだ」と思う思想を摑んだらそこで止まってそれを深めてゆけばいい。いつまでも色んな思想に振り回されるのは馬鹿げている。石原さんの思想の根幹は神学。シベリア体験がなくてもそこに行き着いたように思います。入隊前に神学校に入学しようとして「かつて、まだ少年期を脱したばかりの頃、私は貧窮にやせ細った姿で一人ルターの註解を読みつづける一人の青年を、自分の未来の理想像として熱っぽく想いえがいた時期がある」と書いた人ですから。石原さんはもうじゅうぶん検討しましたね。石原さんとは違う意味で面倒臭い黒田喜夫篇に移りましょう。

(金魚屋スタジオにて収録 「石原吉郎篇Ⅱ」了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■