No.136『大名茶人 織田有楽斎』展

於・サントリー美術館

会期=2024/01/31~03/24

入館料=1,600円[一般]

カタログ=2,800円

『大名茶人 織田有楽斎』展は京都文化博物館からサントリー美術館への巡回展である。有楽斎の遺品が数多く伝わる京都正伝永源院が全面協力している。後世の評価から言っても遺品の数から見ても、東京国立博物館などの大きな美術館で開催される展覧会ではないが、有楽斎の全貌をある程度総覧できる美術展は貴重だ。恐らく数十年に一度しか開催されないだろう。

『織田有楽斎像』

伝・狩野山楽筆 古澗慈稽賛 一幅 絹本着色 縦九〇・五×横四七・五センチ 元和八年(一六二二年) 正伝永源院蔵

まずは有楽斎殿のお姿から。伝・狩野山楽筆で賛は古澗慈稽である。有楽斎孫の織田長好(三五長好)の依頼で死去翌年に作られた。最も生前の姿に近い有楽斎像だろう。

有楽斎こと織田長益は、室町時代末の尾張の戦国大名・織田信秀の十一男。信秀嫡男があの織田信長である。信長は十三歲年上の兄だった。有楽斎は出家後の名前だが本稿では有楽斎で統一します。

男の子をたくさんもうけるのは戦国大名にとって勢力拡大のための必須の仕事のようなものだった。ただ織田家の場合、それが正室・側室の子の間での家督争いになった。それを制したのが信長である。織田家は信秀の代から近隣の斎藤氏や今川氏と争っていた。信秀を継いだ信長が桶狭間の戦いで今川義元を討ち、一気に天下人への階段を駆け上っていったのは言うまでもない。

有楽斎は信長の長男・信忠配下の武将だった。戦功はあるにはあるが目立ったものではない。よく知れられているように信長は天正十年(一五八二年)に明智光秀の謀反により京都・本能寺で自刃して果てた。信忠は父・信長自刃を知ると二条新御所に籠もり、御所の主である誠仁親王を逃がして自らも自刃した。詳細は不明だが有楽斎は主君・信忠と共に自刃することなく二条新御所から逃れた。有楽斎が〝逃げた男〟と呼ばれるようになった所以である。

有楽斎はその後、豊臣秀吉のお伽衆(主君の側近くに侍って話し相手となる役職)となったが、秀吉死後の関ヶ原の戦では徳川家康の東軍に属して戦った。ただ関ヶ原の戦以降も豊臣家に出仕して秀吉未亡人の淀殿を補佐している。大坂冬の陣でも大坂城にあって豊臣家と徳川家の和睦に尽力した。

杓子定規に言うと、有楽斎は豊臣側と徳川側の二重スパイのようだがそうではない。後世から見るとどの戦争もいきなり起こったように思われるが、たいていは多大な犠牲を避けようと直前まで交渉が為されている。そのための仲介者が必要なわけで有楽斎はそんな役割を担っていた。豊臣家存続のために尽力したが及ばず、大坂夏の陣直前に大坂城から退去した。夏の陣後は京都に隠棲した。

細川家、前田家など関ヶ原の戦や大坂夏・冬の陣の間に豊臣側と徳川側の間を揺れ動いた武将はたくさんいる。有楽斎もその一人だが、どうも引っかかるのはやはり信長の弟だからである。日本史上でも稀有な梟雄である信長の弟なら、兄が討たれた後にその意志を継いでもっと活躍できなかったものか、などとつい思ってしまうのである。しかし有楽斎殿にははた迷惑な話だろう。

戦国武将の子らは、今のように子どもの頃から同じ親に育てられるとは限らなかった。正室・側室がいてその親族に育てられることも多かった。娘が主君の正室や側室になれば、それは親族とって大きな出世の糸口だった。跡目争いも激しかった。その熾烈な争いの中で頭角を現した子だけが戦国武将として君臨できた。

信長、秀吉、家康らの戦国武将がいまだに人気なのは、彼らが武力、知力共に優れていたからである。名を為した戦国武将のほとんどが、若い頃には配下の侍を率いて先陣を切って敵陣に攻め入っている。そうしなければ気性の荒い部下の侍たちの上に君臨できなかった。尊敬され恐れられていた。時代が下ると今のような文民統制になってゆくが戦国武将は文武一体だった。

有楽斎は信長長男の信忠に使える頃には織田家内での序列も、戦国武将の中での序列もすでに定まっていたと言っていい。有楽斎が主君・信忠の自刃の際に二条新御所から逃れたのは、織田家の血を絶やさないためだったのかもしれない。実際有楽斎は豊家と徳川家が激しく争う難しい時代を生きのびた。ただし今のところその経緯がわからないので、後世にまことしやかな作り話――たいていは卑怯者・有楽斎的な――が作られた。しかし手がかりがないこともない。

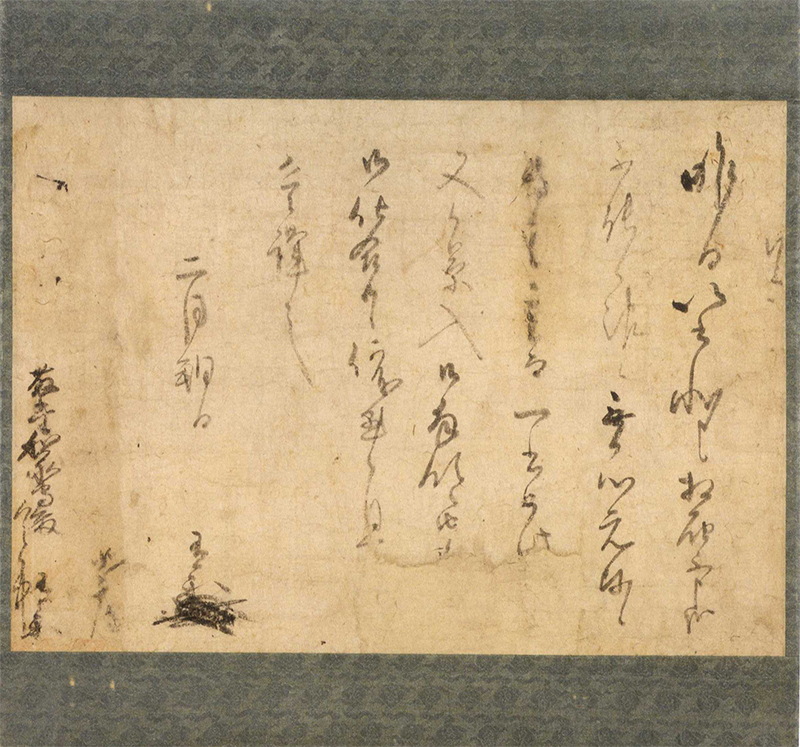

『織田有楽書状』

藤堂和泉守宛 一幅 紙本墨書 縦三二・六×横一六センチ 江戸時代 十七世紀 正伝永源院蔵

正伝永源院には多くの有楽斎の書状が伝わっている。その中に猛将として知られる藤堂和泉守こと藤堂高虎宛の書状がある。有楽斎が高虎が家康から茶入れを拝領したことを喜び、それを実見したいと言っている等々の内容である。茶入れは足利御物で大名物の四聖坊肩衝茶入ではないかという説がある。

高虎が和泉守となったのは関ヶ原の戦の後の慶長十一年(一六〇六年)なので、戦功として家康から下賜されたのではないか。書状もそのあたりの時期に書かれたと推測されている。比較的早い時期の有楽斎書状である。

豊家と徳川家の緊張が高まっていた時期だからといって、武将たちがいつも戦争の話しをしていたわけではないのは言うまでもない。しかし今回の展覧会には正伝永源院蔵の有楽斎書状、有楽斎宛書状が数多く出品されているが、ほとんどの内容が茶事に関わるものである。

戦国武将たちにとって有楽斎は豊家と徳川家を繋ぐネゴシエーターであり、共通の趣味というか必須の教養であった茶事を通して武将たちを結び付ける媒介役だったことがわかる。まあはっきり言えば、必要な人材だが胆力・武力を恐れなければならない武将ではなかったというところだ。茶人として尊敬されていた。有楽斎という人のことは、その遺品と言われる物を見ればなんとなくわかってくる。

『大井戸茶碗 有楽井戸』

一口 陶器 高九・二×口径一五・一×底径五・五センチ 朝鮮王朝時代 十六世紀 東京国立博物館蔵

有楽斎遺品の茶道具で最も有名なのは『大井戸茶碗 有楽井戸』である。後に紀伊国屋文左衛門が所有したことでも知られる。井戸茶碗は朝鮮李朝時代に焼かれた茶碗で足利時代から珍重されてきた。

国産茶道具が作られ始めたのは利休時代以降である。それまでは中国や朝鮮から輸入していた。ただし中国・朝鮮には日本の茶道はないので、飯茶碗など様々な用途で使われていた陶器を輸入しその中から好みに合う物を茶人が選んでいた。『有楽井戸』は有楽斎好みだろう。端正な姿形である。『有楽井戸』に限らず有楽斎旧蔵の茶碗類は唐物(舶来物)が多く、スッキリとした姿形の物が多い。しかし例外はある。

『青磁輪花茶碗 銘・鎹』

一口 陶磁 高六・五×口径一五・四×底径四・五センチ 南宋時代 十三世紀 マスプロ美術館蔵

『呼継茶碗』

一口 陶磁 高一八・八×口径九・二×高台径五・五センチ 桃山時代 十六~十七世紀 永青文庫蔵

『青磁輪花茶碗 銘・鎹』は中国は南宋時代に作られた青磁の優品である。平重盛旧蔵で、後に足利義政所有となった青磁茶碗『銘・馬蝗絆』と同手である。どちらも割れていて、割れが広がらないように鎹を打って止めてある。言うまでもないが傷のある茶道具は基本、嫌われる。特に貴人の間ではそうだった。『鎹』や『馬蝗絆』が珍重されたのはもう入手困難になっていたからである。

ただ有楽斎旧蔵品に『呼継茶碗』がある。瀬戸で焼かれた国産の筒茶碗が欠けたのか、わざと欠いたのかはわからないが、そこに中国の染付磁器を呼継してある。本体の瀬戸筒茶碗も磁器の染付もそれほど珍しい物ではない。しかし呼継は日本独自の美意識が反映された焼物(茶碗)で、江戸以降、徐々にその作例を増してゆく。有楽旧蔵の『呼継茶碗』はその最初期、もしかすると日本で初めての呼継茶碗かもしれない。

また『呼継茶碗』はその後利休七哲と呼ばれた細川三斎(忠興)の所蔵となった。細川家宝物帳には「織田有楽斎の物数寄に候て、三斎君御秘蔵なされ候」とある。まだまだ唐物(舶来物)尊重の時代だったが有楽斎が『呼継茶碗』を愛し、三斎もまた有楽斎好みの茶碗として珍重したことがわかる。

有楽斎好みはおしなべておとなしいが、『鎹』や『呼継茶碗』のようにそれを少しだけはみ出した物もあるわけだ。しかし有楽斎は茶道の創始者・利休の後を継ぎ、大きくその姿を変えようとした古田織部のような革新的茶人ではない。

有楽斎作茶室『如庵』

三井広報委員会HPより

有楽斎の茶人としての代表作は茶室『如庵』である。有楽斎は隠棲後、京都健仁寺の正伝院境内に隠棲し、茶室『如庵』を作った。茶室の傑作であり国宝に指定されている。明治維新後に三井家の所有になり、現在は愛知県犬山城下の有楽苑内に移築されている。展覧会では建物を運んでくるわけにはいかないので現地に赴くしかないが、一定期間しか中は見学させてもらえない。ただし茶道建築関係の本には必ず写真や図面が掲載されている。

『如庵』の最も大きな特徴は二畳半台目と極めて狭いことである。『如庵』より狭い茶室は利休が作った『待庵』(妙喜庵)くらいである。利休高弟の山上宗二は『待庵』について、利休のような茶道の名人しか作れない茶室であるという意味のことを書いている。主客が対座して座ればそれでいっぱいになってしまう狭さだ。

武士が作り出した文化の代表は能楽と茶道である。茶道は室町初期に闘茶といって景品を賭け、お茶の産地を当てるお遊びとして大流行した。まあ武士らしく、全財産を賭けるような一種の死闘が繰り広げられた。その後能楽と同様に足利家の庇護によって茶道は洗練されていったが、桃山の戦国の世に大きくその姿を変えた。利休の『待庵』がそれを体現した茶室である。

利休好みの佗茶の茶室は入り口(躙り口)が狭く、刀を置いて無腰で入らなければならない。お茶を饗するのはたいていは大徳寺系の僧侶で、尊敬される宗教者だがこの世の俗事と無縁である。その茶道(お茶の師匠)の前で主客が対峙する。建前としてこの世の人ではない茶道の前で二人の侍が額を付き合わせて座ったのである。上座は茶道になるから主客は同列である。戦国時代の茶室は利害が対立する者同士の密談の場所でもあった。

つかの間だったが秀吉政権での平和な時期に、古田織部が広間の茶を始め、それは武家茶と呼ばれた。江戸時代になり平和が訪れると小堀遠州らによって綺麗寂びと呼ばれる洗練された茶道が流行した。茶道はじょじょにおとなしくなり、武士だけでなく町民や女性の間にまで浸透していった。

二畳半の『如庵』はいかにも有楽斎好みである。比喩的な言い方になるが、戦国の世と平和な江戸時代の中間にある精神を体現したような茶室である。有楽斎の茶道具も茶室も基本は室町足利家の流れだが、それを少しだけはみ出している。物にはその時代時代の精神が反映されることがある。

『連鷺図襖』部分

伝・狩野山楽筆 十六面 紙本金地着色 大襖 縦一七九・六×横一三九・七センチ 中襖 縦一八〇×横八七・三センチ 小襖 縦一七九・三×横六四センチ江戸時代 十七世紀 正伝永源院蔵

有楽斎は『如庵』に隣接して客殿を作った。『連鷺図襖』は客殿を飾る襖である。作者は狩野山楽だと推定されている。

狩野山楽は狩野永徳の弟子だが、永徳没後は豊臣家に仕えた。それが禍して徳川の世になると窮地に陥ったがなんとか難を逃れた。ただ永徳系の狩野派が江戸に移り絵師として栄華を極めたのに対し、山楽は京都に留まり京狩野の祖となった。

山楽の絵は大人しい。永徳が武家好みの大胆で絢爛豪華な絵を描いたのに対し、山楽の画風は室町末に活躍した狩野派の祖・元信に近しい。正伝永源院に伝わる絵は江戸初期に描かれた物であっても室町末の気風を反映している物が多い。またそれが有楽斎好みだったのだろう。

信長弟ということで、有楽斎の生涯はいたく想像力というか妄想を掻き立てるところがある。資料も少ない。ただフィクション好きの方には申し訳ないが、可能な限り遺品(資料)を集めた展覧会を見れば、それほど謎がないことがわかる。有楽斎が利休七哲と呼ばれず十哲になっている理由も肯ける。

信長と秀吉は、正統室町将軍の地位を継承するために足利家の茶道の宝物を血まなこになって買い求めた。強制的に没収したりもしている。それに対し家康殿はさほど茶道具にこだわった気配がない。名品を入手してもあっさり臣下に下賜している。茶道具を政治の道具として使っていたようだ。合理的な家康らしい。

有楽斎は足利流の古い茶道好みだったが、それをほんの少しだけはみ出していた。ただ徳川の新たな世の流れには乗り切れなかった。茶道具を見ていてうっすらと浮かんでくるのは、そんな苦しげな有楽斎殿の姿である。

鶴山裕司

(2024 / 02 /24 14枚)

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■