今年(二〇一九年)の十月十二日から二十七日まで、東京麻布台のGallery SUで久しぶりに『ロベール・クートラス展「夜の向こう側から」』が開催された。ただ十二日は台風十九号が関東を直撃した日で行こうか行くまいかかなり迷ったのだが、出かけても帰れなくなる可能性があったので翌日の日曜日に出かけた。十三日は風は強かったが、昨日の暴風雨がウソのような青天でありました。

今回の『クートラス展「夜の向こう側から」』はカルトの展示が中心だった。日本語でカルトと聞くと狂信的宗教集団culte(フランス語)を思い出してしまうが、クートラスのカルトはcarte(同)でカードのことである。クートラスはタロットカード大の小さなカードをたくさん作り、そこに絵を描き時には文字を入れたのだった。クートラスの絵は大きな作品はグアッシュ(不透明水彩絵具)が多いがカルトは油彩である。それには理由があって、クートラスは一応は仕上げたカルトに手を入れ続けた。納得のゆく風合いに仕上がるまで色を塗り重ね削げ落とし、タバコやアイロンで焦げ跡を付けたりした。そういった作業を行うには油彩の方がいい。

クートラスは最も出来のいい自信作を「リザーブ・カルト」、別名「親方の獲り分」と名付け、クートラスの死後作品の包括受遺者となる岸真理子・モリアさんに、それらはひとまとめにして散逸させないよう頼んでいた。「親方の獲り分」はかつては石工で職人だったクートラスらしいネーミングである。

なおクートラスは岸さんにカルトは六千点近く作ったと話していたが、岸さんが確認したところ全部で二千点ほどらしい。重ね書きなどして手を加え続けたので、実際よりもたくさん作ったように錯覚していたのだろう。二千点はかなりの数だが二千点しかないとも言える。今回は「親方の獲り分」を除くカルトの中から優れた作品が展示されていた。ほかにはグアッシュが二点、油彩が一点、版画が一点、それにテラコッタが五点という構成だった。

展覧会は即売会も兼ねていたので数点入手した。絵は感性に訴えかける芸術だから人によって好きな画家は違う。僕は単純に自分の快楽原理に従って絵を買っているが、クートラスは最愛の画家の一人である。ただ今回紹介する作品は通常の意味での作品ではない。クートラスが生きていれば「やめてくれよ」と眉をしかめるかもしれない。しかしクートラスという作家について考える際にはとても良い取っかかりになると思う。

『ロベール・クートラス、赤のカルト』表裏

縦一四・二×横六・九センチ(最大値) ボール紙に油彩 著者蔵

『ロベール・クートラス、赤のカルト』である。クートラスのカルトを見慣れた人には不思議な作品だろう。絵がない。それもそのはずで、この『赤のカルト』は未完成品だ。ボール紙の上に黒で下地を塗り、その上に粗い筆で赤の絵の具が手早く刷いてある。カルトには様々な種類があるが、クートラスはこの粗い赤のタッチを活かした作品を構想していたのだろう。しかし完成することなく下地作品だけがたまたま残った。

裏を見ると何かの商品パッケージ用のボール紙を使ったようだ。offre spéciale(特別提供)という文字がある。クートラスが何やらメモを書き残しているが、フランス語である上に手書きなのでまったく読めない。このテのメモで重要なことが書かれていることはまずないのだが、やはり気になる。もしわかる方がいらしたらご教授いただけると幸甚です(tsuruyama[at]gold-fish-press.com、[at]を@に)。

Jean David『Le Bal Des Mendiants』のアルバム宣伝用ポスター(一九七六年)

『ロベール・クートラス作品集 僕のご先祖様』(エクリ刊)

風景画家として画廊と付き合いがあった前半期は別だが、アトリエにこもり絵は描くが積極的に絵を売らなくなった(売りたがらなかった)後半期のクートラス作品に、カンヴァスを使った油絵作品や、真っ白な紙に描かれたグアッシュ作品は少ない。油絵は厚めの紙を使い、ほぼすべてのグアッシュ作品は、古楽家Jean Davidの一九七六年発売のアルバム『Le Bal Des Mendiants』の宣伝用ポスターの裏に描かれている。岸さんの『クートラスの思い出』(リトルモア刊)には「暮れに、若い友人のトロセイユが、印刷屋が捨てたものだと言って五百枚ぐらいのポスターの包みをアトリエに運んで来た。シャトーシャロン以来、グアッシュをさかんに描いていたクートラスは喜んだ。この裏面に思い切り絵を描けると言って。そしてそれから、毎晩、明け方まで描き始めた」とある。

クートラスは貧乏だった。ただ欧米の画家はもちろん日本の画家も、貧乏でも画材には金を惜しまないのが普通である。まっさらなキャンバスを買い、絵具もできるだけ上質なものを揃える。日本の文人なら上等な和紙と質のいい墨を使おうとする。貧乏だったから新品を買えなかったのだとは言えるが、クートラスには本質的に画材に対するこだわりがない。絵はボール紙やポスターの裏紙に描けばいいのであり、絵具も決して上等なものを使っていないだろう。

もちろんクートラスの貧窮には自業自得の面がある。岸さんはクートラスの絵を売るのに尽力したがクートラスは気難しい人だった。岸さんは「経済的なめどが少し立つと同時に、彼の不安感は高まり、狭心症のような発作を起こすようになった」と書いている。ただクートラスは不幸だったわけではない。岸さんはクートラスといっしょにシャトーシャロン村に滞在していた時の思い出に、「村の子供達はクートラスが通りかかると”Paysan Sacré(聖なるお百姓さん)”と声をかける」と書いている。子どもたちの直観はクートラスという画家の本質を射貫いている。「聖なるお百姓さん」は高貴であっても裕福であるはずがない。

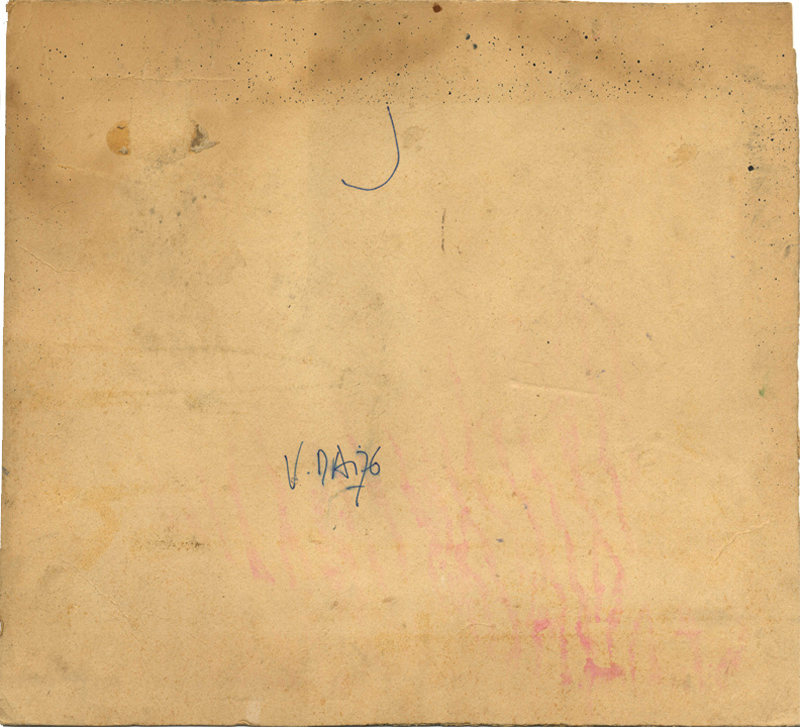

『ロベール・クートラス、白(?)の額縁』表

縦四一・二×横四五・八センチ(最大値) ボール紙 著者蔵

同裏

「V.7A76」(一九七六年制作)というペン書きがある

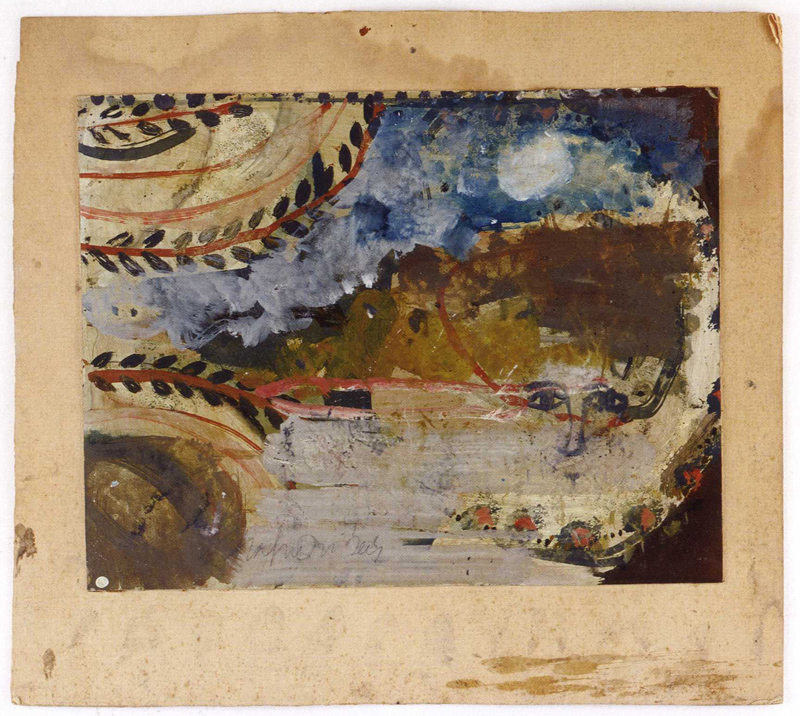

今回の展覧会で入手したもう一つの作品(?)は『ロベール・クートラス、白(?)の額縁』である。作品にも白にも「?」が付く。これも『赤のカルト』と同様にいわゆる〝絵画作品〟ではない。クートラスに関しては分厚い上下巻のレゾネ(総作品集)『Robert Coutelas 1930-1985』が刊行されているが、レゾネⅠの256b.の油彩作品が貼り付けられていた画用紙である。

『ロベール・クートラス『無題』(作品256b.)』

縦二九・五×横三八センチ ボール紙、油彩 『Robert Coutelas 1930-1985』

展覧会では油彩画が取り外され額装されて展示されていたが、作品『無題』(256b.)は元々は額に見立てた画用紙に貼り付けられ、クートラスのアトリエの壁に飾られていた。上部にピンの穴があるので壁にピン留めしていたようだ。偶然なのか意図的なのかはわからないが、見立て額表側の下部には紫色の点々が見える。裏にもピンク色の絵具の跡が残っていて、クートラスの「V.7A76」というメモがあるので、一九七六年に制作されたことがわかる。元は白い紙だったはずだがクートラスはスモーカーで冬は暖炉も焚いていたから、絵が貼ってあった部分だけ白っぽく、その回りは茶色く変色している。水染みの跡もある。ずいぶん長い間アトリエの壁に飾りっぱなしにしていたようだ。

拾ってきた厚紙で作られたカルトや画用紙の額は、クートラスという画家の特徴をよく表している。クートラスは〝作品意識はあるが商品意識は希薄な画家〟だ。クートラスがカルトを作品として考えていたのは間違いない。親友のジャックとささいなことで喧嘩し、ジャックが捨て台詞に「お前のカルトなんか、売れるもんか」と言ったのに腹を立てて一時期絶交していた。また作品『無題』(256b.)を画用紙の額に貼って飾っていたことは、この作品が完成作でもう手を入れる必要がないことを示している。しかし人に絵を売るのを前提に、商品をこざっぱりとしたパッケージに整えようとする気持ちがまったくない。どんな画材からでも作品を作り上げてしまう。絵は大作の方が高く売れるわけだが、そんなことにもおかまいなしだ。

『ロベール・クートラス、テラコッタが詰まった引き出し』

岸真理子・モリア著『クートラスの思い出』(リトルモア刊)

岸真理子・モリアさん著の『クートラスの思い出』には、クートラス亡き後に遺品を運び出す前に、アトリエで撮った写真が何枚かグラビア掲載されている。クートラスは冬は暖炉を焚いていてその火を利用して、テラコッタ作品をたくさん作った。テラコッタは粘土で形を作り焼き上げる。その歴史は古く古代ギリシャの作品が有名だ。岸さんは、クートラスは「焼き上がったテラコッタを泥ゴミの中に、長いことほっぽらかして、老け込ませることもあった。そうすれば、宝探しの気分も味わえた」と書いておられる。

クートラスのテラコッタ作品は確かに古代の遺物のようだ。今は一点一点展示・販売されることがあるが、引き出しにギッシリ詰まったテラコッタは土の中から掘り出された発掘品を思わせる。

『ロベール・クートラス、カルトのためのデッサン』

岸真理子・モリア著『クートラスの思い出』(リトルモア刊)

岸さんはまた、『クートラスの思い出』で細々としたデッサンをたくさん紹介しておられる。クートラスは画家であり、カルトやグアッシュといった絵画作品によって評価されなければならないのは当然である。しかしクートラスという画家の魅力は書き殴ったようなデッサンの方がより強く感受できる。

『カルトのためのデッサン』は「1981」という年号が入ったカルトと、右端の赤い背景のカルトだけ後から貼ってある。また水染みがあってインクが流れてしまっている箇所がある。これらは無意識的な意図として加えられた作為だろう。

クートラスはカルトの下絵を描いたが気に入らない部分に別のカルトのデッサンを貼った。何かのはずみで水がこぼれてインクが滲んでしまった。しかし彼はその滲みを面白がった。単に水をこぼしたのではなく明らかに指で拡げている。そしてあるところで彼の指の動きは止まり、このデッサンは完結した作品になった。

クートラスにはこのような意識と無意識のはざまから生まれた作品がたくさんある。岸さんが『クートラスの思い出』で、クートラス絵画代表作の掲載を最小限度に留め、多くのデッサンを掲載したのには理由がある。クートラス作品の魅力はなにげない小品の方にはっきり宿る。

『ロベール・クートラス、マッチ箱に描いた絵』

『ロベール・クートラス、ブリキの缶で作ったオブジェ』

『ロベール・クートラスの屋根裏展覧会』(エクリ刊)。展覧会は二〇一六年九月十七日から十月十二日までGallery SUで開催された

Gallery SUで開催された『ロベール・クートラスの屋根裏展覧会』で展示された、『マッチ箱に描いた絵』と『ブリキの缶で作ったオブジェ』である。この展覧会では切り絵やワインのコルクで作ったオブジェなど、様々なマテリアルの作品が展示されていた。絵を描くだけでなく、クートラスは常に手を動かして身近な素材で作品を作り続けていた。

『ロベール・クートラスの屋根裏展覧会』は即売会を兼ねていたが、クートラスのオブジェ作品は販売されなかった。デッサンも販売されているのを見たことがない。それらは元恋人でクートラス最大の理解者であった岸さんの思い出の品で、プライベート・コレクションなのだろう。またクートラスは――今のところと言うべきだろうが――世界的に認知された大画家ではない。生前にクートラスはある画廊の主人にカルトを見せ、暗に販売を打診したが、主人は「君がピカソになった日にはね」と答えた。少し前まではカルトでさえそういった扱いだった。デッサンやオブジェは正規の作品ではなく、従って売り物ではないと考えるのは無理もない。

しかしなんと魅力的なオブジェだろう。クートラスは「どんな世の中になっても、たとえ僕は忘れられても、僕の作品が好きな人は必ず見つけてくれて、愛してくれるってことだけは確かだよ」と岸さんに語った。クートラスにはサインのない作品も多いから、実際にパリの蚤の市などで「これはちょっといいじゃないか」というデッサンやオブジェがひっそりと売られているかもしれない。

クートラス作品の魅力は見る人が見ればすぐにわかる。クートラスのように手を触れた物すべてを美術品に変えてしまうような魔法使いの芸術家は、ほかにパウル・クレーと杉戸洋さんくらいしか思いつかない。生前はほぼ無名だったが、クートラスはゴッホのように評価が高まり多くの人に愛される画家になるだろう。

『ロベール・クートラス『クロワルースの通り』』

縦八一×横一一六センチ カンヴァス、油彩 一九五七年『Robert Coutelas 1930-1985』

『ロベール・クートラス『月の光の住人たち』』

縦一一六×横八〇センチ カンヴァス、油彩 一九六七年『Robert Coutelas 1930-1985』

レゾネ『Robert Coutelas 1930-1985』によって、わたしたちはクートラスの画業をおおむね通覧できるようになっている。クートラスは風景画家として出発した。画廊と契約し、絵は飛ぶように売れたのだという。しかし風景画家時代のクートラスは――大事な画業ではあるが――一種の大衆画家だ。彼なりに努力して魅力的な絵を描いていたが、風景画で現代画家としての高い評価を得ることはできなかっただろう。

変化は一九六七年に訪れた。クートラスは二日間眠らずに飲み食いもしないで『ブルターニュの老女』を描き、次いで『月の光の住人たち』を描いた。そして画廊の仕事を断り始め、好きな絵ばかり描くようになった。画廊の注文通りに絵を描くことに我慢ならなくなっていたのだった。

わたしたちから見るとクートラスは、一九六七年に現代画家としての要件を備えたわけだが、大衆画家として出発したクートラスの本質的才能を見抜く者は岸さんら少数を除いて現れなかった。また世渡り下手で気難しく、感性の人でもあったクートラスは自分でも絵の変化の理由を説明できなかった。それを絵画界に向けて喧伝することなど彼には不可能だった。収入源を失ったクートラスは困窮していったが喜々として絵を描き続けた。好きで貧乏になったわけではないだろうが、自己の表現欲求に正直に絵を描き続けているうちに、貧乏でも絵は描けることを発見したのだろう。

わたしたちから見るとクートラスは、一九六七年に現代画家としての要件を備えたわけだが、大衆画家として出発したクートラスの本質的才能を見抜く者は岸さんら少数を除いて現れなかった。また世渡り下手で気難しく、感性の人でもあったクートラスは自分でも絵の変化の理由を説明できなかった。それを絵画界に向けて喧伝することなど彼には不可能だった。収入源を失ったクートラスは困窮していったが喜々として絵を描き続けた。好きで貧乏になったわけではないだろうが、自己の表現欲求に正直に絵を描き続けているうちに、貧乏でも絵は描けることを発見したのだろう。

ではクートラスの現代画家としての要件とは何か。端的に言えばそれは、〝無意識の現代性〟ということになると思う。人間の無意識を芸術世界に解き放ったのは、一九二〇年代に登場したシュルレアリストたちだった。クートラスの絵を見てシュルレアリスムの影響を感じる人も多いだろう。しかし両者の質は大きく異なる。

シュルレアリストたちは人間の無意識を、意識との対立で捉えていた。彼らにとって無意識界は未知の表現領域であり、自由な表現の符牒でもあった。極端なことを言えば、無意識を免罪符とすればあらゆる芸術表現が許された。実際二十世紀の前衛芸術のすべては、それまでのアートの概念を完膚なきまでに破壊したダダイズムと、無意識領域の開放を唱えたシュルレアリスムとの混交から生まれている。しかし二十世紀の前衛アーチストたちの表現は各々唯一無二だ。無意識の表現は作家の強烈な自我意識に支えられていた。

クートラスの絵はシュルレアリスティックに見えるが、新たな表現を追い求める二十世紀前衛の意識はまったく感じられない。拾ってきたボール紙に絵を描いてもブリキ缶でオブジェを作っても、そこに反美術や環境問題を織り込むような現代アーチスト的批評意識もない。むしろクートラスは二十世紀的自我意識を抜け出している。わたしたちが表現の核として信じて疑わない自我意識という基盤を通り抜けて、集合的な無意識領域に降りようとしている。

クートラスの絵には聖母子像や法皇のような宗教者が登場する。悪魔もいるし、中世の宮廷にいた道化の姿もある。空き缶をちょっといじれば鳥になる。カツラをかぶった十七世紀シェイクスピア時代の男性や、古風なレースのドレスに身を包んだ女性もいる。しかしクートラスは敬虔なキリスト者ではなかった。歴史好きの懐古趣味の人でもない。だいたいクートラスという人は、あまり本を読まない人だった。現実を見て写すデッサンは得意だったが、クートラスがクートラスになった一九六七年以降、作品はリアリズムと無縁になる。

宗教者を含む昔の人々の姿は、フランス人としてのクートラスの民族・文化共同体から生まれている。彼の自我意識は自らの集合的無意識領域に降り、そこから無限にイマージュを汲み上げている。クートラス作品は十分に独創的だが、その独創性は自我意識を民族・文化共同体の集合的無意識に溶解させることで生じている。

このクートラス的な無意識のあり方は、二十一世紀の前衛芸術を先取りしている。二十一世紀初頭の芸術家たちは二十世紀の偉大な芸術家たちを仰ぎ見、未踏の雪原にくっきりと足跡を残すような前衛表現に呪われながら、じょじょに独自の表現を見出してゆくはずである。そして当然のことだが二十一世紀独自の表現は、二十世紀的な前衛にはない。クートラスのように自我意識の臨界点を超えて、自我意識の奥底深くに下ってゆくことで新たな表現を見出すはずだ。なぜなら人間の強固な自我意識は、少なくとも芸術表現の基盤としては限界に達しようとしているからである。

このクートラス的な無意識のあり方は、二十一世紀の前衛芸術を先取りしている。二十一世紀初頭の芸術家たちは二十世紀の偉大な芸術家たちを仰ぎ見、未踏の雪原にくっきりと足跡を残すような前衛表現に呪われながら、じょじょに独自の表現を見出してゆくはずである。そして当然のことだが二十一世紀独自の表現は、二十世紀的な前衛にはない。クートラスのように自我意識の臨界点を超えて、自我意識の奥底深くに下ってゆくことで新たな表現を見出すはずだ。なぜなら人間の強固な自我意識は、少なくとも芸術表現の基盤としては限界に達しようとしているからである。

高度情報化社会で人は、SNSなどで〝僕が僕がわたしがわたしが〟の無限の自己表現の場所と手段を与えられながら、一方で無数の他者の自己表現によって個の強固な自我意識を相対化されている。そして世界は人々の集団的意識とそれを生み出す無意識の作用によってズルリと動き、変化する。ヴォワイヤン(voyant)に代表される、十九世紀末から続いた芸術家の特権的知性や感性はもはや存在しない。現代ではその仕組みが見えすぎるほど見えている。

現代芸術が現代社会の本質を捉え、その中でもさらに優れた芸術が現代社会が向かうべき理想を指し示すものなら、個の意識を集団意識に下降させ、個を生み出す母胎である〝われらの世界〟の無意識領域の奥深くに分け入ってゆくのは必然だろう。

二十世紀とは逆に、二十一世紀の芸術家の希薄な自我意識が民族・文化共同体の集合的無意識に見出す美は、美であって単純な美ではないはずだ。醜も悪も単純ではないだろう。クートラスの絵がシュルレアリスム絵画のようでありながら質的に違うように、二十一世紀芸術が表現するだろう美や醜や悪は、従来的なそれらに似ていながら質的に大きく異なるなるはずである。その質的な違いが誰の目にもハッキリわかるようになった時、二十一世紀芸術の表現のパラダイムは自然に出来あがっている。そして多くの芸術家がこの安定したパラダイムの上で仕事をし始めると、最先端の芸術家たちは次なるヴィジョンを求めて動き始める。いつの時代でも前衛とはそういうものだ。

クートラスのように自我意識を深層心理にまで下降させ、根源的存在イマージュを表現した二十世紀の芸術家に、ジャコメッティやバルテュス、ベーコンらがいる。いずれも生前に高い評価を受けたという点でクートラスとは大きく異なる。しかし絵画界の先頭に立ってイズムの旗を振った者は一人もいない。隠者のように暮らして制作し、ついこの間までは「異端の画家」と呼ばれていた。しかし彼らの評価は、二〇〇〇年頃から二十世紀前衛芸術を代表するピカソを凌ぐ勢いで高まっている。人々が彼らの芸術に、二十一世紀芸術を先取りする要素を感じ取り始めたからである。クートラスの仕事は彼らと同質である。クートラスは二十一世紀芸術を先取りした前衛作家の一人として、正しく評価される必要がある。

僕は物書きであり、作家の多くがそうであるようにじょじょに本質的な物書きになっていった。生きている限り書かないということはあり得ず、たとえ書き悩んだとしても書いている最中はご機嫌だ。僕はまた二十世紀前衛文学を支えた先達たちの精神を肉体感覚で知っている世代である。彼らへの敬意として表現の前衛を更新し続ける義務と使命を負っている。特に詩という表現はそうだ。日本文学において自由詩が前衛という使命を失えば、詩の存在理由そのものが霧散する。しかしそんな僕ですら二十世紀的前衛は役割を終えたと思う。前衛は質的に変化しなければならない。

今回入手した『赤のカルト』と『白(?)の額縁』は、錆びたブリキ缶やワインのコルクで作ったオブジェなどと比べても作品とは言い難いものである。しかしより無に近いクートラス作品を入手できたのは幸運だった。誰にとっても現世の苦しみは大きく重い。ただ望むと望まざるに関わらず、最後まで無一物でも高貴に生きざるを得ない人がいる。呪縛であり天恵でもある人の高貴さは現世の富貴や名声の敷居を超える。そんな高貴な画家の聖遺物のようなものだ。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

(2019 / 12 / 11 21枚)

■ ロベール・クートラスの本 ■

■ 鶴山裕司さんの本 ■

■ 金魚屋の本 ■