短歌や俳句の世界には高齢の創作者が多いです。歌壇・俳壇の頂点に立つ作家はもちろんのこと新人・中堅作家の年齢層も高い。会社を定年退職してから短歌・俳句でも始めようかという人がたくさんいらっしゃるのです。ただ遅ればせながら歌人・俳人として一家を為そうという人たちばかりではありません。夏目漱石は結核で長く生きられないかもしれない正岡子規に宛てて「knowledge(知識)を得て死ぬ方がましならずや」と手紙を書いたようですが短歌・俳句を手がかりに日本文化を理解したいと望む人たちも含まれています。

歌人・俳人の一番の仕事は作品を書くことですが対外的に見ればそれは日本の伝統詩であり過去の豊かな日本文化の紹介者の役割も求められています。創作者は究極を言えばエゴイストです。自分の作品が一番大切で他者からの評価が気になって仕方がない。ただそういった醜くもあるエゴイズムを突き詰めてゆくと一瞬であれ美しと言ってよい無私の境地に出ることがある。そういう奇跡的な逆転が起こり得るから創作者は貴重なのです。

だから創作者はどうしようもない自己のエゴイズムをあまり隠さない方がいいと思います。もちろんエゴイストであることは恥ずべきことである苦しいことでもあります。世界は絶対に自分の思い通りにはなりませんし思い通りになる世界など人は必要としていません。要するに絶対矛盾で悩んでいる。ただエゴイストという自己認識は逆接的に社会に寄与するきっかけになります。エゴイズムと社会貢献を分けて考えることができるようになるのです。結社仕事や日本古典文化の紹介は作家のエゴイズムをなだめる役割も果たしてくれるでしょうね。

さて今月号の角川短歌の特集は「七十・八十代の歌 加齢への挑戦」です。ソフィスティケートされていますが作家はどうやって死に向き合うのかという問いかけだと言ってもいいです。もちろんそれは大問題でありかつ絶対に答えの出ない設問でもあります。死は絶対的に不可知だからです。死の瞬間まで人間には生しかなく死とは他者によるかつて〝私〟であった存在に印されるピリオドでしかありません。

しかしだからこそ作家は生きている間に死について歌っておかなければならない。これもまた矛盾ですが作家の全人格的思想が試される魅力ある試練でもあります。老境の作家にだけ許されるワクワクするような挑戦だと言うこともできるでしょうね。

昔思ふ草の庵の夜の雨に涙な添へそ山ほととぎす 藤原俊成

ゆく秋のあはれを誰に語らましあかざ籠にれて帰る夕暮れ 良寛

暁の薄明に死をおもふことあり除外例なき死といへるもの 斎藤茂吉

特集から老境の歌を三首引用しました。俊成卿の歌は今では死を巡る自我意識の定型表現だと言っていいでしょうね。老年の孤独な心が「夜」と「雨」に閉じ込められています。この孤独を際立たせるのが「山ほととぎす」の声ですがそれは孤独に籠もりがちな老人の精神を外に誘う響きでもあります。大いなる自然が孤独を癒してくれているとも言えるわけで平安王朝短歌の雅の典型表現でもあります。

良寛の歌では友がいないあるいは友はみな死んでしまったといった孤独感が表現されています。ただ王朝の雅からはだいぶ遠ざかっています。藜は食用の自生植物で茎は杖としても使われました。兼好法師の『徒然草』に「藜の羹、いくばくか人の費えをなさん」とあり質素な食べ物という意味でもあります。俊成卿の歌が細みを感じさせる繊細なものなら良寛のそれは万葉的な野太い個の表現です。

茂吉の歌には死だけが歌われています。「暁の薄明」が詠みこまれていてこれから朝になる瞬間だとわかりますがそれが茂吉の死の捉え方です。夜なら死の想念は重くなる。光とともに新しい一日が始まる暁に死を考えるということはそこに重々しい過剰な意味が付加されていないことを示しています。恐怖であり不可知でもある死を白日の下に曝してじっと見つめている現代人の孤独な姿です。

万葉・古今・新古今の時代においては、老いの孤独は自然の景物に仮託されることによって普遍性を獲得していた。が、良寛以降の歌ではそのような仮託が不可能になってきている。おそらく近代的な個の自覚は、「老い」を個人の問題として凝視し、それを個人みずからが背負うことを当為としたのだろう。近代という時代は、老いそのものを純然たる個の問題として捉えさせる強制力を持っていたのだと思う。

(大辻隆弘「悔恨と孤独の昇華」)

大辻さんの批評は老いと死を表現する短歌史の必要十分なレジュメだと思います。時代が下るにつれて死にまつわる様々な神話や幻想が剥ぎ取られてゆきついには剥き出しの死に作家は直面せざるを得なくなったのだと言っていいでしょうね。死は死でありそれについて考え表現しようとすれば作家にはもう逃げ場はない。じっと見つめるか客体化するか二つくらいしか方法はありません。

杖ひきて日々遊歩道ゆきし人このごろ見ずと何時人は言ふ 佐藤佐太郎

なるようになってしもうたようである穴がせまくて引き返せない 山崎方代

佐藤佐太郎は自己の死を他者の目で描いています。杖にすがって遊歩道を歩く人は作家の自画像でありそれが死によって消え去る。山崎方代の短歌は直接死を歌ったものではありませんが狭い穴にはまってもう引き返せなくなった自己を人ごとのように詠んでいます。「さりながら死ぬのはいつも他人なり」のデュシャン的表現です。

死を詠もうとすれば人は主観と客観の間を行き来することになります。自我意識の肥大化と縮小の間を揺れ動き続けるわけです。どちらが正しいというわけではありません。ただその往還のなかで作家の個性――言い換えればそのエゴイズムが表現に向かって純化されてゆくはずです。格闘の相手はライバル歌人でも社会でもないわけですから自己を見つめ尽くすほかないのです。

ひとのおわりはさまざまにしておおかたはつまりはなにもあらざるごとし 田島隆夫

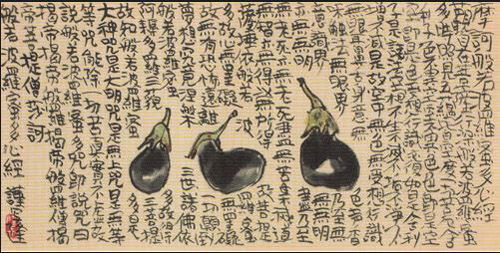

田島隆夫は専門歌人ではなく織物師です。大正十五年(一九二六年)に生まれ平成八年(一九九六年)に七十歳で死去しました。柳宗悦や白州正子に愛された織師でもあります。仕事の合間に短歌を詠み歌集も出版しています。彼の短歌の特徴はそれが織師という職業に深く関わっていることです。

田島の絵を収録した『日々帖』が前・中・後期の三冊で刊行されていますがそれを見るとほとんど余白のない絵が多い。それは織物というテクスチャーに生涯を捧げた人の絵です。その織物の余白のなさは短歌にも表現されています。「ひとのおわりはさまざまに」の歌は全部平仮名表記で本質的には切れも拒否しています。内容は人の死を巡るものであり自己の死のことであり「つまりはなにもあらざるごとし」と放り出されます。

こういった歌には作家の全人格が表現されています。その人が歩んできた人生が歌の修辞にも内容にも表れているのです。死という人間には体験することも理解することもできないアポリアはそんな表現を引き出してくれます。

読者がその全生涯を想起できるような歌を残せた作家は幸せです。技巧なくしては到達できず技巧だけでも表現の難しい歌です。

高嶋秋穂

■ 田島隆夫さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■