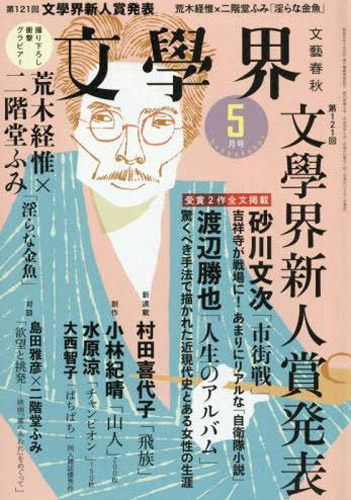

五月号は第121回文學界新人賞発表号で、同人誌優秀作品掲載号と並んで楽しみな号だ。ショービジネスの世界ではオーディションが当たり前だが、それはまだ世に知られていない金の卵のような才能が眠っているかもしれないと期待するからである。文学の世界では各メディアの新人賞がそれに当たる。新人賞をもらったくらいで将来が保証されるわけではないが、他の文学賞のように選考委員が選んで授与する賞とは違って、新人賞は作家が受賞したいという意志を明らかにして応募する。応募したからには受賞を目指すのは当然だ。

では新人賞の選考基準とはどんなものだろう。大衆小説と純文学で大きく基準が異なるのは当たり前である。杓子定規に言えば、前者は面白くて売れそうな小説で、かつ作品を量産できそうな新人を求めている。後者は本の売り上げはそれほどでなくても、文学的に意義のある作品を求めているということになる。しかし「文学的意義」をわかりやすく説明するのは難しい。要は出たとこ勝負なのである。当然、大衆文学より純文学の選考基準の方が曖昧になる。

ただ大衆文学でも純文学でも、作品は技術的に一定レベル以上に達していなければならない。新人賞では何百、時には千を超える作品が集まることがあるが、その半分くらいは小説の体をなしていない作品で、即座にリジェクションされる。ただここでも大衆文学と純文学の基準は微妙に違う。大衆文学では大衆小説的書き方(型)を踏まえていなければならない。そうしなければ作品を量産できないのだ。しかし純文学には型があるようでない。そもそも文学的意義という選考基準が曖昧なのだから、型をはみ出していても力さえ感じられれば原則評価される。だがその判断が難しい。

本来型を破る(壊す)のは、型は知っているが、それ以上の何事かを表現したいという場合でなければ意味がない。だが型を破らざるを得ない未知の力を持っている作家なのか、変わったことをやってみたいだけ、あるいは単に勉強不足なのか、一作で判断するのが難しい。だから型破りの作品――平たく言えば前衛系の作品に賞を与えるのはリスクが伴う。そうそう未知の力を持っている作家などいないとわかっていても、つい期待したくなる。また作家の方も受賞で勘違いしやすい。これでいいのだと思ってしまうことがしばしばだ。前衛系の小説は作家本人が思っているほど売れない。優れた前衛小説は、前衛的手法の中にしっかりとオーソドックスな小説手法を織り込んでいる場合がほとんどだ。

「撃て!」

Sが言うが早いか、KはLAMのトリガーを引き絞った。サイトの中では自分の息遣いに合わせて装甲車が浮き沈みしていた。

実弾なんて装填されていないはずだった。安全装置をはずし、引き金を振り絞ると、しかし確実に弾が出て行ったのだ。

照準器の中で装甲車は噴き上げて爆発を起こした。本体はそこにあったが、ハッチや重機関銃が中空に弧を描いて吹き飛んでいく。

あとから小隊本部、各分隊が駆け上がってきた。小隊長は訓練開始前、隊員クラブで寄せ書きをした日の丸を持っていた。

それをみてKはぎょっとした。

終わるな、終わるな、Kは念じた。

(砂川文次「市街戦」)

今年の文學界新人賞は砂川文次氏と渡辺勝也氏のお二人が受賞された。砂川氏の「市街戦」はKという青年が主人公である。Kは防衛大学ではなく一般の大学を卒業して、幹部候補生として自衛隊に入隊した。公務員の父の勧めで自分も安定した公務員の道を選んだが、父親への反発から危険がつきものの自衛隊に入隊した。そういった主人公の強さと弱さは作品にそこはかとなく表現されている。Kはあっさりと自衛隊の生活に順応し、仲間たちに溶け込んでいる。その一方で閉ざされた特殊な空間にいるKの心中には、自ら置き去りにしてきたシャバの記憶がひっきりなしに甦る。

Kは新入隊員に課せられる長距離の徒歩訓練に参加する。訓練は過酷で疲労から夢現の境にいる。訓練中にKの心に展開される記憶を詳細に描いたのが「市街戦」という小説の梗概だ。かつての恋人の姿や、遊び友達と過ごした無為で贅沢な学生時代が甦る。その一方でKは、最後の模擬戦闘で学生時代を過ごした吉祥寺で市街戦を闘っている幻想にとらわれる。この幻想がシャバへの未練なのか、訣別なのかは示されない。純文学だからというのが一番便利な答えだが、曖昧な主人公の心が曖昧なまま正直に描かれてしまったのだろうと思う。

ちょっと余計なことだが、砂川氏の受賞者略歴を見ると「一九九〇年生まれ。二十六歳。現在、公務員」としか書かれていない。もし砂川氏が現役の自衛官なら「市街戦」の評価は辛くなる。自衛隊の生活や任務の記述は詳細だが、それは職業柄、当然知っていることである。また現役自衛官なら必ず秘守義務がある。一般人よりもさらに自衛隊を巡るタブーに取り囲まれているはずだ。新人賞の授与は先物買いかもしれないが、自衛隊という特殊空間が背後に退くほどの心理小説を考えなければ、このテーマを繰り返すのは難しいだろう。

本書は一人の女性の一生を収めた写真集である。女性の名前は森名ミエ。大正四年(一九一五年)一月二〇日に生まれ、平成二七年(二〇一五年)一月九日に亡くなっている。一〇〇歳には一日足らないが、年数で言えばちょうど一〇〇年、日数にして三万六五二五日になる。その全ての日において撮影が行われた。欠けている日は一日たりともない。つまり彼女の人生の全ての日がここに収められている。被写体は彼女一人だけで、他の人と一緒に写っているものはなく、全ての写真が彼女に焦点を合わせられている。全身が写っているものもあるが、上半身だけしか写っていないものもある。いずれにしても背景は少ししか写っておらず、かなり接近した位置から撮影されていることがわかる。

(渡辺勝也「人生のアルバム」)

渡辺勝也氏の「人生のアルバム」は、ある写真家が知人から相談を受けて作った写真集の読解が中心である。知人の親戚に森名ミエという女性がいて、彼女は九十九歳で亡くなった。死後、薬箪笥に彼女が生まれてから死ぬまで毎日撮った写真が収められているのが見つかった。そんな記録を残した人は珍しく、このままでは散逸してしまうので、遺族の協力を得て彼女の写真集、つまり森名ミエの「人生のアルバム」が作られることになった。

引用は作品の冒頭だが、魅力的な出だしである。ここから謎をいくらでも設定することができる。まず誰もが思いつくのが、なぜ森名ミエは毎日写真を撮っていたのかという理由である。しかし渡辺氏はその方向には向かわない。森名ミエの父親が一人娘を溺愛して、生まれた時から毎日写真を撮り始めたのがきっかけで、後はそれが惰性になり、森名ミエの夫、その娘に引き継がれるようになったとあっさりその経緯が明かされる。

次にすぐ思いつくのが、写真に特別な何かが写っている、あるいは誰かが写真に特別な思いを抱いているといった設定である。しかしこの方向も選択されていない。主人公の写真家は森名ミエのアルバムを時間順に読み解いてゆく。両親の死や娘の誕生、戦争、夫の死などの起伏はあるが、森名ミエの人生はとりたてて特別なところがない。その特別なところのない人生を写真から読み解いてゆくというのが、純文学的小説作法なのかもしれない。

ただちょっと引っかかる点はある。毎日ではないが、リチャード・アヴェドンが実の父親の老年から死去するまでの写真を撮ったのは有名だ。またこれも毎日ではないが、街角にある四枚綴りの証明写真で数十年に渡って定期的に写真を撮り、それを写真集にまとめた人もいる。プロの写真家が、生まれてから死ぬまでの写真を残した女性に興味を持つことはあるだろうが、渡辺氏が描いたような強い興味にはならないだろう。

また荒木経惟が『東京物語』を始めとして、写真集に〝物語〟を付けているのはよく知られている。プロの写真家は写真が〝真を写す〟ものではないことを知っている。写真は撮られ現像された瞬間から嘘をつきはじめる。荒木は写真は計算された嘘なのだということを表現し続けている作家だ。それは写真を〝作品〟として公表することで生じる。またこの写真を巡る虚構性は、写真を〝読む〟場合にも当然生じる。

ロラン・バルトが『明るい部屋』で、母親の写真を超幻影と規定したこともよく知られている。それに対してデリダは唯一無二のイマージュなど存在しない。写真にはそれぞれ取り返しのつかない何かが写っているのであり、それゆえかえって唯一無二の超幻影性を混乱させ否定すると批判した。どちらが正しいというわけではない。撮る側にとっても見る側にとっても、写真を〝作品〟として客体化しなければ読解は膨らまない。渡辺氏の写真には素直に真が写っているという読みは逆前衛なのかもしれないが、「人生のアルバム」にはあえてオーソドックスな写真の読みに立ち返るだけの強い理由がない。

ただあらゆる作家は、他者が書いた作品にはどうしても満足できないから自ら作品を書き始める。新人賞という形で評価された作品を読めば、新人でもベテランでも得るところはあるだろう。砂川氏と渡辺氏の受賞作は技法的にはまとまっているが、まだ作家独自と呼べるような強さは感じられない。しかし新人賞を受賞して第一関門は突破なさったわけだ。つまり編集部に原稿を持ち込めば、編集者が必ず読んでくれるという特権を得たのである。

新人賞受賞で得られる報酬は、本質的には社会的栄誉でも金銭でもなく、広く社会に作品の存在価値を試すことができるきっかけを掴んだということである。雑誌編集部以上の社会的評価を得なければ、毎年誰かに与えられている新人賞の栄誉などすぐに忘れられてしまう。次の関門は二作目、三作目を掲載することであり、その先には単行本を出してある程度の売上実績を積むという関門が待っている。どの関門も軽々と超えていっていただきたい。

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■