先月号から「対談 31文字の扉――詩歌句の未来を語る」が始まっていて四月号は馬場あき子さんと宇多喜代子さんです。宇多さんは昭和十年(一九三五年)生まれの俳人で桂信子さん主宰の「草苑」に参加され師事なさいました。編集としてずっと「草苑」に関わっておられましたが坪内稔典さんの「船団」や「未定」など俳句界では前衛系といわれる結社・同人誌にも参加しておられます。桂さんの没後に「草樹」を創刊して代表を務めておられます。角川短歌の企画なので歌人が対談相手を指名できるのでしょうがさすが馬場さんと言うべきか宇多さんとの対談はしっかり噛み合っていました。

馬場 宇多さんは、小さいときはお雛様を持っていましたか。

宇多 持っていましたけれど、戦争で家が焼けたのが九歳でいわゆる少女の頃ですから、悠長にお雛様を飾った時代は、ほんの少しでした。

馬場 そうすると年上の私の方がお雛様に親しいわけね。戦中、私は十六歳で、その年くらいまではお雛様を飾って祝っていました。私のお雛様は二十八歳で亡くなった産みの母が父の給料を全部使って買った、とても良いお雛様だったのだけど、戦争で疎開したときに行方がわからなくなってしまったの。たぶん食料と替えられてしまったんだろうと私は思っているんだけど。そのお雛様に私はどうしても執心があるわけね。だからこれまで雛の歌もエッセイもたくさん作っています。(中略)

宇多 雛なるものを慈しむというのは確かにお雛様にありますよね。それから接客ですね。小さい男の子をお迎えするのよね。(中略)

馬場 嬉しかったわよね。(中略)逆に五月五日には女の子が招かれる。それから、雛荒らしというのもやりましたね。

宇多 今でいうハロウィンですね。

馬場 そうね。そこに飾ってあったお菓子は全部食べちゃうのよね。どこから食べようかって楽しくてね。キンカンっていう、舌が赤くなったり青くなったりするお菓子を割って食べるの。

(馬場あき子・宇多喜代子対談 「31文字の扉――詩歌句の未来を語る」より)

対談はあらかじめ題詠を決めて作品を持ち寄るという企画で今回は「雛」がお題ですからお雛様の思い出からお二人のお話は始まります。戦前の女の子のお雛祭りの様子が目に浮かんでくるような対話です。抽象的な詩論よりもこういった肉体と精神が一体化したような思い出の方が詩と呼ばれる芸術の本質を明らかにしてくれるようなところがあります。人間の一生は一度きりでそれは時間とともに過ぎてゆくわけですから。

宇多さんは「ある時ね、親戚の中学生の子に、私たちの世代は戦争の話をするときが一番いきいきとしているって言われたの。ショックでした」と語っておられます。文化史的に言えば近代で一番大きな変化は明治維新でしょうがそれは一般庶民には関わりのない武士と貴族らによる体制の大転換でした。全国民が苦渋を舐めたのは言うまでもなく第二次世界大戦(太平洋戦争)の時だけです。その影響は今も続いています。馬場さんは今の安倍政権の一億総活躍というスローガンを聞くと戦中の国民総動員を思い出して「どきっとしますね」とおっしゃっています。日本ばかりではありません。世界全体でもいまだに第二次世界大戦の結果が政治的なストラクチャの骨格になっています。

もちろん戦後七十年を過ぎたわけですからお二人のお話を遠い過去の思い出話として聞き流すこともできます。しかしそこから学ぶこともできる。文学の種類の分け方は様々です。詩と小説という区分もできますし言語派と人生派といった分け方も可能です。後者を例にすると現代詩が典型的な言語派文学でしょうね。最も先鋭だった言語派詩人は入沢康夫や岩成達也や吉岡実ですが作品を読んでも彼らがどういう生い立ちでどういった人生を歩んだのかはほぼまったくわかりません。わたしたちは最近までそれを金字塔のような詩の成果として捉えていました。歌人も俳人も現代詩を戦後最高の言語芸術として仰ぎ見る時代があったのです。しかし今は現代詩は戦後詩などと同様に時代状況的な言語芸術だったのかもしれないと考えられる時期に差しかかっています。

わたしたちの肉体と精神は生まれて育った時間と空間によって育まれます。文学はそれを言語的に高度に抽象化した芸術だとも言えます。生まれ育った時空間が違っても優れた文学がある一定の思想や感覚を表現しているのはこの抽象化のゆえです。その極度の抽象化が戦後の一時期に作品から作家の実人生の描写を排除するという方向に作用したのが現代詩だと言えます。戦後的な思い出や思想を表現する作品がうんざりするほど溢れていた時代への反発でもありました。ただ現代のわたしたちはいわゆる言語派と人生派の詩のどちらをも相対化して捉えられる時代に生きています。

題詠「雛」

馬場あき子

一対の雛は照りつつ静かなる夜となりてわれの酔ふを見たまふ

雛は母似こそなつかしも春ごとにわれは老い若き母はほほゑむ

雛の日のグラスに注ぐ白き酒われにて絶えむ雛のあはれも

宇多喜代子

昼酒のほんの少しを雛の日

次の波次の波待つ流し雛

薄紙の重き一枚雛納

お二人の作品はお雛様体験が言語作品として昇華される機微をよく表現しています。また短歌と俳句芸術の違いを鮮やかに示しています。宇多さんは「俳句は言いたいことを言えない詩型だとつくづく思います」とおっしゃっていますが短歌と比べれば確かにそうです。短歌は現代に至るまで物語と俳句の母胎です。俳句と同じように写生で歌を詠むこともできますし物語的に実人生の体験を織り交ぜて表現することもできます。しかし俳句では実体験表現は原則として切り落とされます。

大局的に整理すれば短歌にあって俳句にないのは主観描写です。万葉から近代に至るまでの名歌を思い浮かべてもらえれば理解しやすいですが短歌は悲憤慷慨の表現を最も得意とします。比喩的に言えば葦原中国を泣きながら彷徨する素戔男尊命の姿が定型となって成立したのが短歌芸術です。これに対して俳句の最大の特徴は写生です。風物に限りません。自己をも客体化して写生します。その非主体的表現がある本質に届いたときに俳句は最もその輝きを放ちます。

つまり短歌が作家の主体(体験)を中心に記憶されるのに対して俳句は優れた客観表現に達することで作家の名前が記憶されます。芭蕉の「古池や」の句は芭蕉神話に惑わされなければ無個性です。しかしいったん言語として表現され定着してしまうとそれが日本文化の精神の基底に届いていることを何人も否定できないのです。

馬場さんは「まとまったことを言っていないものは短歌としては駄目なのね。今、尻切れとんぼで、言っていない人が多いですね。短歌でもなく、俳句でもなく、詩でもない。「詩の断片」っていうのがありますね。短歌になるには、やっぱり一つ物を言わないといけないと思いますよ。今は、途中まで作って、とんでもないものを下の句で付けた方がおもしろいと、付け合わせのパズルみたいな考え方で作る」と発言しておられます。

馬場さんが批判しておられるのは言うまでもなく一部の口語短歌です。なぜ批判しておられるかと言えば作家の〝言い切り〟がなければ歌は弱い表現になってしまうからです。ただ馬場さんは「私は時代が全く変わって、新しい短歌というものが出てくるという可能性に期待していますね」とも発言しておられます。つまり馬場さんの批判は口語短歌の全否定ではない。短歌文学の本質的特徴を理解しないまま言葉遊び的な歌を作っても無駄になるとおっしゃっているだけです。

どのジャンルでもそのジャンルを成立させている本質的な基盤というものはあります。それを踏まえて初めて新しい表現はそのジャンルの一ページを切り開くことができるのです。わたしたちが大きな変革の時代にいるのは確かです。それを文学作品に反映させるためには異なるジャンルと比較して自己の表現ジャンルの特性を正確に把握する必要があります。また過去作品を新鮮な目で見つめてその成果を厳密に再検討しなければなりません。

高嶋秋穂

■ 馬場あき子さんの本 ■

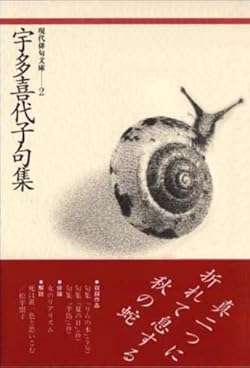

■ 宇多喜代子さんの本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■