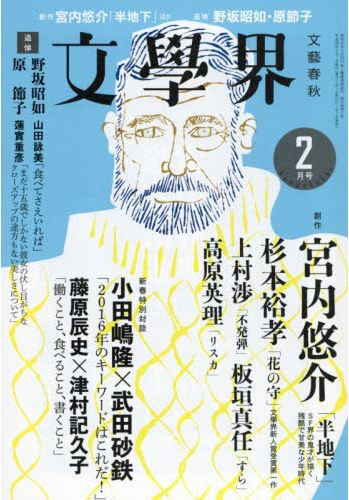

二月号はちょっとした文學界新人賞作家特集になっていた。第一一九回受賞の板垣真任氏が『すら』を、第一〇七回受賞の上村渉氏が『不発弾』、第一二〇回受賞の杉本裕孝氏が『花の守』を掲載しておられる。板垣氏は一九九〇年、上村氏は七八年、杉本氏は七九年生まれなので、一番若い板垣氏が二十六歳、最も年かさの杉本氏が三十七歳である。お三人ともまだ単行本は出版されていないようだが、これから小説文壇で活躍が期待されている若手作家の皆さんである。

しかしお三人とも作品に若さが感じられない。板垣氏の『すら』は作家と同世代とおぼしき男の子が主人公だが、上村氏の『不発弾』は不和に悩む若い夫婦の物語で、杉本氏の『花の守』は介護モノである。書き方も落ち着いていて老成している。これはいいことなのかどうか。

いまさらだが文學界を含む純文学系雑誌を読むのはどんな読者なのだろうか。前号で西村賢太氏が自分の作品が掲載された雑誌を除き、寄贈される文芸誌は封も切らずにゴミ箱に捨てると書いていたが、プロ作家の多くが恐らくそうしていると思う。理由は簡単で他の作家の作品を読んでもほとんど自らの創作のヒントにならないからだ。今は他者と競う時代ではない。作家個々が創作の金脈を見つけようと試行錯誤する時代だということである。小説批評もほとんど参考にならない。

では純文学系小説雑誌に小説を楽しみで読む純粋読者はいるのだろうか。いるだろうがオール讀物ほど多くはないと思う。またそれなりに小説を読み慣れている読者でも、たとえば文學界を読むのは大変だろう。時には苦痛を覚えることもあるはずだ。だから朝井リョウや西村賢太の作品が載っている号は本当に嬉しい。すらすらページが進むからだ。これは個人的好みなのだろうか。そうは思えない。読むのに苦痛を感じるような作品は、何かがおかしいのではないか、と思う。

一昔前は、揶揄混じりで詩誌は詩人とその卵しか読まないと言われたものだ。ただ詩の世界で起こることは、遅れて小説の世界でも起こる。一九八〇年代頃は詩人で大学の先生をする作家が多かった。今は小説家がそれに替わっている。もちろん誰がどういう形で仕事をしてもいい。だが不況産業だった詩の状況が小説業界にも及んでいるのは確かである。詩のメディアは自費出版が経済基盤になっているが、遅かれ早かれ小説業界にもその波は及ぶだろう。特に純文学はそうなる可能性が高いと思う。

だが文学業界全体が疲弊してゆくにつれ、それを打破しようという動き以上に保守化が目立つようになっている。小説誌は定期的に〝作家になりませんか?〟という特集を組んでいるが、エンタメ小説誌でない限り、主宰者側がそう簡単に作家で飯など食べられないことはわかっているはずだ。また作家の卵たちは新人賞を研究して作品を応募している気配があるが、なぜこんなに従順なのかと思う。もちろん新人賞をもらわないよりもらった方がいいに決まっている。そのための努力というか戦略も必要だろう。だけどそれ以降のヴィジョンを持っていなければ、純文学の場合、芥川賞を頂点として力尽きることになる。ここ十年から二十年の芥川賞作家の受賞後十年後の生存率は、十パーセントくらいではないかと思う。第一線で活躍できている作家はほんとうに少ない。

もちろん純文学系小説誌には実験作も掲載される。ただその試みはほぼすべて失敗しているように思う。失敗というのは、読者に受け入れてもらえない、本が継続的に売れないということである。例外は一九八〇年代から九〇年代に前衛的実験作を初めて試した作家たちであり、彼らはそれなりに尊敬され、それなりに本が売れた。年を取り賞の選考委員なども務めるようになったその作家たちが、過去の自分たちのレガシーをムダにしないために若い前衛作家を引き上げてやっている気配がある。しかしここにも保守化の波は及んでいる。斬新とは言えない、むしろどこかで既に読んだような作品が前衛のふりをしている。

本当に厳しい状況になっていると思う。「今も昔も雑誌にそうそう傑作が載るわけないじゃないか」と言われればそれまでである。「作家として活躍できるかどうかは作家次第だろ」というのもまったくその通り。しかし作家の努力と純文学小説誌の努力が噛み合っていないと思う。はっきり言えば、文學界が又吉直樹氏の『火花』で久しぶりの純文学ベストセラー小説を出したとしても、それはなんの自慢にもならないはずだ。雑誌に従順な作家を育て芥川賞にまで押し上げて梯子が外れるのは見ていて気持ちのいいものではない。そうなる前に、数回は梯子を外してやった方が親切なのではないだろうか。

トイレから出てもう一度「本」を手に取ると、その筆跡は姉ではなく母によるものだとわかった。よく読むと、それはすべて息子に対する小言だった。姉の件で一旦吹き飛んでしまった、息子のために山形で用意してきたさまざまな叱責や心配、呆れをしたためていた。昨日、この部屋で姉を待ちながら、母はこれを書いていたのだ。母のペンに侵されていたのは表紙だけで、紙をめくると「本」はきれいなままだった。指でなぞりながら、すらのかいた何物かを見つめていく。まったく何をかいているのだか、わからない。ぼくは、それを読み上げることはできない。誰かに読みきませることができない。なんだか、ぼくは少し安心した。しかし、上昇する気温のせいなのか、背中にいやなものがつつっと走った。もう一度だけ、そう思いながらぼくはすらのかいたものを取った。何度どの紙をめくっても何もわからない。もう安心は去っていて、丹念にたしかめるように、ぼくは何回も紙をめくった。

(板垣真任『すら』)

板垣氏の『すら』は、大学院に在籍しているが塾講師などのアルバイトで生計を立てている僕の部屋に、姉とその娘の〝すら〟が突然転がり込んで来る話である。すらはまだ三歳だ。姉は未婚の母で、父親が誰なのか家族の誰にも話そうとしない。かといってグレているわけではなく、すらを可愛がっていないわけでもない。当然だが母親とは折り合いが悪く、弟が恋人と同棲を解消したと知って、空いた部屋にいきなり引っ越してきた。すらは主人公の部屋を「別荘」と呼んでいるので長居するつもりはなさそうだ。実際、小説の最後で主人公の部屋を訪ねて来た母親と対峙したのをきっかけに、姉は故郷の山形に戻る。引用も小説のほぼ末尾である。

主人公の部屋で暮らしている間に、すらはメモ用紙を束ねた紙に何かを書いていた。それを「本」だと言っていた。誰が読んでもこの小説のクライマックスはすらの「本」を読もうとする主人公の場面だろう。しかしそれはサラリと流されてしまう。なぜこの場面での思考を深めないのかわからない。またなぜ小説の末尾にこの場面が現れるのかわからない。本来はここから小説という物語が始まっても良いのではないかと思う。小説のタイトルは『すら』なのであり、彼女が能動的に為したのは本を作ることだけなのだ。

純文学を人間の内面描写だと考えている作家は多いのではないかと思う。それはその通りなのだが、その描き方によって作品の魅力はガラリと変わる。西村賢太は作家であると同時に、恐らく日本で最高の私小説研究家である。その特徴を骨の髄まで知り尽くしている。純文学では基本的に大事件は起こらない。今号掲載の板垣氏の『すら』や上村氏の『不発弾』、杉本氏の『花の守』も同様だ。だから人間の思考はその都度明確な形を取り、次の瞬間には曖昧になる。それをはっきりわかって書いているのは西村くらいだろうと思う。

小説になぜ事件が必要なのかと言えば、事件が起これば一定期間は人間の思考が固着するからである。謎を解こうという心理でも苦悩でも同じことだ。事件の衝撃が続く間は思考は固まる。その連続で小説を書いてゆけば自ずから起承転結を為す。事件がない、あるいは事件を事件として扱わないと決めたら、西村のように、その都度強い人間心理描写を行い、次の瞬間にそれを否定する心理描写を重ねなければならない。私小説になっていない純文学っぽい内面描写小説が退屈なのは、事件が起こっていないのに人間心理が一定方向に誘導されているからだ。だから作り物めく。

またその作り物っぽさを糊塗しようとすれば、うっすらとした中途半端な内面小説が出来上がることになる。そんな尻切れトンボの曖昧な小説を純文学と呼ぶのはもう止めた方がいいと思う。作家に明確な思想があれば、事件が起こらなくても、事件が起こっても純文学は書ける。一番やってはいけないのは、もう滅びかけている近過去のお手本をなぞることである。それをこれからも通用する規範だと信じ込んでしまうことである。自由詩の世界では一昔前の現代詩をいまだになぞり続けて業界自体が存亡の危機に瀕している。詩の世界で起こったことはいずれ小説の世界でも起こると書いたが、もちろん小説家は詩人より頭がいいだろう。

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■