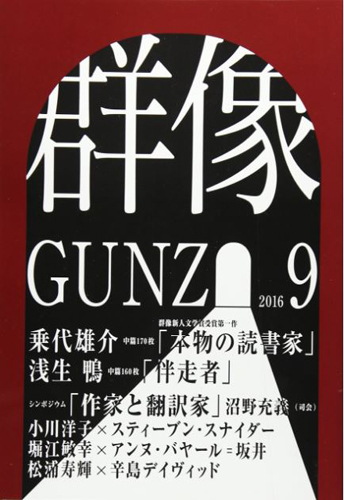

表紙に「家」という字が並んでいる。もちろん偶然だが。特集に「作家と翻訳家」、作品に群像新人賞受賞後第一作の乗代雄介『本物の読書家』。偶然だけれど、そのことの意味をついつい考えざるを得ない。なお、特集の内容は普通にいいし、作品もしっかりしたメタ小説だ。

文芸誌が苦しいのは、必ずしも経済面ばかりでない。ただ経済的な数字を見るときのサインを援用すると、エッジというものを探すことになるが、それが誌面になかなか見当たらない、と最近よく思う。エッジというのは何かの利点とか特長とか、とにかく有利にはたらくポイントと言ったらいいだろうか。

有利であれば、身を乗り出して勝ちにいくことになる。それも他誌と比べて有利、というのは結果であって、むしろ文学の状況や評価の軸に対し、今はこれ、と自信をもって推し進められる定見、視点といったものだ。それは右見て左見て、無難なものを掻き集め、点数を拾って安心して、というものではない。そういうものではないが、そうやって繋ぎながら時期を待つしかないこともあるだろう。

時代の状況というものは、基本的には大きなうねりをともなう。よいも悪いもない。上昇時は確かに雰囲気はいいが、それがいつ止まるかわからない。止まった途端、書けていた書き手が書けなくなる。状況に乗って書いていただけだと思い知らされるぐらいなら、最初から書かない方が幸せだろう。下降時も、意外と雰囲気は悪くない。上昇時の名残りで高さはあるし、落ちる勢いで面白いものが出ることもある。

ただ、落ちるというぐらいだから、試される局面ではある。上昇時に、上昇局面であるがゆえに書かれていたものは時代の色を強く帯びて見える。このとき多くが書けなくなる、あるいは見る影もなくなる、馬脚をあらわすのはそのためである。下降が終わったとき、見るべきものはわずかしか残っていないはずだ。

では、何がその見るべきものなのか、スクリーニングの方法は二通りだ。既存の書き手なら以前に比べてテンションが落ちてないか。新人だったら今までにない書き方をしているか。ここで大事なのは、いずれも内容でなく「書き方」だ。内容の意義や新しさは目くらましで、後から振り返ればなんということはない。もし「書き方」が緩んでなければ、むしろ上達していたら、また新しければ、間違いない。

ところが現在は、下降局面が終わったのに上昇が始まらない。ずーっと低位を這っているようなあり様だ。これはしかし、この状況が長く続けば続くほど、どこかの時点で爆発的な上昇か、あるいは爆発的なさらなる下降が待ち構えていることを示す。すなわち「文学」に相反する抵抗的な要素がひとつずつ消化されるのに時間を費やしているのだが、今はその要素が莫大な量あるのだ。

そんな中で、文芸誌の表紙に「家」が頻出する。ここではいずれも人の肩書きとしてのもので、「一家をなす」の「家」だが。「書くこと」も、時代や状況と同じく大きなうねりそのもののはずだが、じーっと固まってみえる土地に、古えからの諌めに逆らい、密集して「家」を建てている眺めである。

長岡しおり

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■