生誕三百年記念 若冲

於・東京都美術館

会期=2016/04/22~05/24

入館料=1300円(一般)

カタログ=3000円

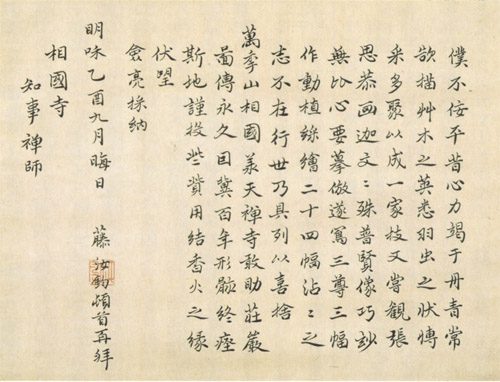

伊藤若冲筆『(相国寺)寄進状』 明和二年(一七六五年)九月三十日(晦日)

売茶翁(高遊外)筆『丹青活手妙神通』一行書 宝暦十年(一七六〇年)冬至

若冲は二回に分けて相国寺に絵を寄進した。最初は明和二年(一七六五年)九月三十日で、『釈迦三尊像』三幅と『動植綵絵』二十四幅だった。『寄進状』はその時書かれた。その後、明和七年(一七七〇年)にさらに『動植綵絵』六幅を寄進して若冲の大事業は完結した。自筆・印刷物を問わず、確実に若冲が書いた文章はこの『寄進状』だけである。若冲が生きた江戸後期は南画全盛期でもあり、書画一体の境地の南画家もたくさんいた。しかし若冲は書は不得手だったようだ。あまり上手い字ではなく、若冲謹書という雰囲気の丁寧な書体である。

売茶翁(高遊外)筆の『丹青活手妙神通』の読みは、「丹青(絵)の活手(名人)の妙は神に通ず」で若冲の画業を讃えた書である。右側に「宝暦庚辰(宝暦十年[一七六〇年])冬至月(十二月)」とあり、左に「八十六翁高遊外書付 若冲居士」とある。売茶翁は黄檗宗の高僧で、その名の通り煎茶を通して禅の道を説いた。若冲の良き理解者であった相国寺の大典顕常と親しかったので、大典の仲介で知遇を得たのだろう。大典は売茶翁の死後に『売茶翁伝』を書いた。売茶翁寂滅は宝暦十三年(一七六三年)七月で若冲の寄進前である。なお若冲は『丹青活手妙神通』を印に彫って作品に捺している。よほど翁の賛辞が嬉しかったのだろう。

若冲は最初の寄進の際に、『寄進状』と売茶翁一行書を添えて絵を納めた。相国寺は皇室に『動植綵絵』と一緒に『寄進状』と一行書を献上したので、現在は皇室所蔵である。相国寺が残したのは『釈迦三尊像』三幅だが、寺が仏画を大事にするのは当然である。しかし『動植綵絵』三十幅はやはり異様だ。江戸から明治にかけて、この絵の意図を明かす文章として『寄進状』は絵と切り離せないものだったのだろう。また若冲は、自己の絵の価値を保証する証書として一行書を相国寺に寄進した。売茶翁一行書もまた『動植綵絵』と一体だったのである。若冲は徐々に頭角を現していった絵師ではない。『動植綵絵』連作によってその画力が認められた画家だった。

僕不佞、平昔心力を丹青に竭し、常に艸木の英を描き、羽虫の状を悉くさんと欲し、博く采り、多く聚めて、以って一家の技を成せり。

亦た嘗て張思恭の画きし迦文々殊普賢の像を観たるに、巧妙は比ぶる無く、心に模倣せんことを要め、遂に三尊三幅を写し、動植綵絵二十四幅を作る。

沾々の志を世に行うに在らず、乃ち具さに列し、萬年山相国承天禅寺に喜捨することを以って、敢えて荘厳を助け、永久に伝わらんことを図るなり。(後略)

伊藤若冲筆『寄進状』原文漢文 読み下し(部分)

若冲は『寄進状』の冒頭で、自分は草花の美しい華を描き、虫などの様子を詳細に描くことで世に認められた絵師だと書いている。若冲は自己の絵の特徴が〝動植〟を描くことにあると認識していた。次に『釈迦三尊像』は張思恭の釈迦、文殊、普賢菩薩の模写だと明記している。動植画はオリジナルだが、「巧妙は比ぶる無」い張思恭の三幅は写すだけで精一杯だということだ。最後に若冲は、相国寺に『釈迦三尊像』と『動植綵絵』を喜捨するのは自分の画名を世に広めるためではない、自己の絵が寺の荘厳具の一つとして「永久に伝わ」ることを願ってのことだと書いている。

『寄進状』にしたためられた若冲の意志は文字通りのものだった。明和二年の最初の寄進の年に、若冲は相国寺と永代供養の契約を結んでいる。自分の死後に屋敷を町内に譲渡して、毎年命日に青銅三貫文を相国寺常住に納めるという内容である。相国寺は寄進の返礼として、若冲に菓子松風二斤を贈った。寺に多大な貢献をした人に対する返礼としては、いささか異様なほどの薄謝である。

相国寺には若冲のことを良く知る大典顕常がいた。若冲は京都錦小路の青物問屋の総領息子だが、零細な八百屋ではなく地所などを持つ裕福な商家だった。だから弟に家督を譲り、自分は後見人として家業を見守りながら画業に邁進できた。『動植綵絵』寄進という浮き世離れした事業を思い立ち、実行できる経済的基盤を持っていたのである。ただ『動植綵絵』を仕上げるまでの努力はもちろん、そのための金銭支出も尋常ではなかったはずである。大典はそれをすべて知っていたわけだが若冲の志を尊重し、あえて質素な返礼をしたということだろう。

簡単に言えば、若冲は自分が所有する現世的財産を、すべて寺へ寄進することを望む熱心な宗教者だった。華美な返礼はかえってその志を傷つけることになる。絵を描くのも仏への奉仕だったわけだが、絵心のある熱心な宗教者のように仏画や彫刻を手がけず、極彩色の動植画を描いたところに若冲の独自性がある。

『月梅図』 絹本着色 一幅 縦一四〇・八×横七九・四センチ 宝暦五年(一七五五年) メトロポリタン美術館蔵

『動植綵絵 梅花皓月図』 絹本着色 一幅 縦一四二・三×横七九・七センチ 宝暦十一年(一七六一年)以前 宮内庁三の丸尚蔵館蔵

『月梅図』は若冲四十歳の宝暦五年(一七五五年)の作品である。この作品は明らかに『動植綵絵』の一枚『梅花皓月図』の習作である。構図は全く同じだが、両者を比べればその出来は一目瞭然だろう。リハーサルと本番の違いと言ってしまえばそれまでだが、この二作には若冲の梅花と月の画題に対する深化が見られる。両者の違いは梅の枝の色を濃くし、梅花の白を際立たせたことくらいだ。しかしそれが月明かりに浮かぶ梅花を魅力あるものにしている。若冲の『動植綵絵』は細々とした動植物が描かれていて少しうるさいくらいだが、その欠点ともなり得る過剰さを魅力あるものとする工夫が為されている。若冲は『動植綵絵』完成を人生の集大成であり、区切りだと考えていた。

吾子は歳半百、其の自ら果たすことや是の如きか。然りと雖も、吾子が枝に家する所以の者は、名を遂げ、事は畢りぬ。斯れ由り以往、将に何の営む所あらん。乃ち腰折らずして斗米を得るべく、優遊を以て歳を卒えれば、則ち所謂睾宰墳鬲の望にして今日に息する所を知るなり。

大典顕常撰文『若冲居士寿蔵碣銘』明和三年(一七六六念) 原文漢文 読み下し(部分)

同時代人が若冲について書いた文章もほとんど存在しない。大典顕常の『若冲居士寿蔵碣銘』はその数少ない一つである。寿蔵は生きている間に建てる墓のことである。若冲は明和二年の最初の寄進の際に寿蔵建立を発願し、翌明和三年に大典が墓に刻むための碣銘を撰んだ。

「吾子は歳半百、其の自ら果たすことや是の如きか」は大典の問いかけで、「然りと雖も」以下は若冲の返事である。「あなたはまだ齢五十歳なのに、自分の仕事をやり尽くしたとでも言うのか」と大典は問い、若冲は「そうは申されましても、私が世に自分の名を残すことができる仕事は終わりました。これ以降、何をすることがありましょう。人に頭を下げずに生きるための米を得て、悠々と人生を終えることができれば本望です」といった意味である。若冲は『動植綵絵』寄進完了を以て自分の仕事は終わったと認識していた。だから生前墓を建て、大典に碣銘を依頼した。実際には若冲は八十五歳まで生きることになるが、『動植綵絵』以降は余生だったということである。

若冲は天明の京都大火で画室などを失って困窮し、寛政三年(一七九一年)七十六歳の時に、相国寺と交わした永代供養契約を解除することになる。しかし「腰折らずして斗米を得る」という志は捨てなかった。若冲は安永五年(一七七六年)六十一歳頃から石峰寺裏山に五百羅漢像を造り始めた。絵を売って得た金を石工に渡し、石像を彫らせたのである。晩年には「米斗翁(庵)」と署名した作品が増える。絵の対価として換金可能な斗米を得る老人という意味である。最晩年には石峰寺門前に居宅を構えたので、羅漢像製作は続いていたはずである。『動植綵絵』以降、若冲の画名はじょじょに上がっていったが、彼が名利や富貴を求めた気配は一切ない。(下編に続く)

鶴山裕司

■ 伊藤若冲関連の本 ■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■