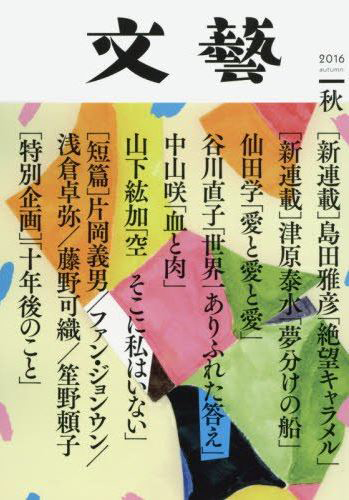

久しぶりに手にとった文藝は、やはり変わらずレトロな表紙で、その間の文学状況の変化よりも自身の、というか自身が感知するシャバの変化を体感した。何が起きたというわけではないが、世間はどんどんいわゆる文学、少なくとも文学的アトモスフィアを置きざりにしているように思う。

こんな状況で「10年後はどうなっているか」と問われたら、作家なら誰もが構えてしかるべきではないか。自身の作品のことしか考えないのが作家だとしても、10年後に自身の作品がどのように読まれているか、その受け皿や背景を無視し、理想の読者を夢想できるほど呑気な作家がいるだろうか。そして10年後という言葉を聞いて、まず自身の作品の10年後を考えない作家も。

それがどうやら結構たくさんいる。特別企画「十年後のこと」で、それがわかる。もっともここに並んでいるのはごく短い記事で、エッセイとしての体裁も整っていないし、芸能人や詩人など、いわゆる作家の範疇にない人々も含まれているから、プロとしての危機感が全体として欠落していても不思議はない。

そしてもちろん雑誌の要請としても、そんな重いことをイメージしているわけではなくて、ちょっと十年後に想いをはせて、ということらしい。しかしそれがなぜ大好評企画として、再度掲載されることになったのだろう。レトロな雰囲気の文藝が問う十年後は、当然この雑誌自体の存続を前提としているわけではないと思う。河出書房新社と文藝の来し方を知っていれば、それほど鈍感であり得るはずもない。

そしてこのエッセイにもならない、アンケートのような記事と並んで、現在の秋季号の「作品」たちが隣りに並ぶ。いずれも「文学」の、「作品」であることの価値それ自体を疑ってはいないスタンスで書かれている。それが悪いわけではないが、それが一般を説得するには時代の風が必要だ。

時代はしばしば、十年単位で語られる。それは本当は理由のないことで、時代のトレンドは三十年やそこら続くのが普通だ。十年というのは人の生活の単位、人生の区切りに用いられるに過ぎない。我々は自分の感覚、多くは自身の希望的観測をもとに時代の流れを読解しようとしているだけだ。

このようなミニマルな視点から人が一歩も出なくなったのが、まさにこの十年かもしれない。誰も他人の十年後に関心はないので、物書きが語る「十年後」はこのシャバの十年後でなくてはならないが、自身の十年後の身過ぎ世過ぎで手いっぱいであれば、視点は自身にしか留まるまい。しかし本来、物書きというのはそういうものではなかった。そういうものになったなら、なるほど漫画家だろうと芸能人だろうと構うことはない。

たぶん、今やるべきことはこれら普通の人々ではなく、その隣りでいまだ「文学」を疑うことなく一心不乱に精進し、「作品」を仕上げている者たちにその「十年後」を問うことだろう。自身の生活ではなく、作品の、また作家としての、同時に発表の場としての文藝の十年後を正面から問うことになる。怖い気もするのだけれど、十年一日、周囲の変化に気づかぬふりは誰にとっても限界だろう。

谷輪洋一

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■

![文芸 2016年 05 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51sXYOwtSCL._SX250_.jpg)

![文芸 2016年 08 月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/512FRC3jEAL._SX250_.jpg)