於・東京国立近代美術館

会期=2014/12/02~2015/03/01

入館料=900円(一般)

カタログ=2000円

おお、なんと高松次郎展!と思って竹橋の国立近代美術館まで出かけていった。高松次郎は戦後の前衛アートのビックネームである。ただ次郎さんくらい美術館での回顧展がしっくりこないアーチストはいない。なんやかんや言って画家である中西夏之や李禹煥ならごく普通の回顧展が開催できる。しかし高松次郎や赤瀬川原平は何を展示すればいいのだろう。もちろん今回の展覧会でも数多くの作品が展示されていた。だが高松次郎は本質的に作品について考える(見る者に作品とは何かを考えさせる)作家だった。彼は変化する〝作品思考(試行)〟そのものであり、その都度〝作品の影のような作品〟を作り出した。

『No.273(影)』

昭和四十四年(一九六九年) ラッカー・木 縦二五〇×横三〇〇センチ 東京国立近代美術館蔵

僕が初めて見た高松の作品は『影』シリーズの中の一枚だった。確か瀧口修造のコレクションの一つだったと思う。大学一年生の夏休みで同級生とともに、急速にダダイズムからシュルレアリスム、それからさらにハードコアなコンセプチュアルアートに触れ、うわごとのようにわけのわからないことを呟く知恵熱の時期だった。ただ僕らの視線は圧倒的に海外アートや文学に向いていた。ストレートに言えば洋画を含む日本のアートをなんとなく軽蔑していたのである。欧米の亜流じゃないかと思っていた。実際のところはカタカナの人名やイズムを頭に詰め込むのに手一杯で、日本のアートにまで手が回らなかったのである。

だから高松次郎という作家がどういう人なのか、まったく知らなかった。展示されていたのは『影』シリーズの一枚きりだったので、ドローイング系の前衛作家だろうと勝手に思い込んだ。それは間違いであり正しくもあった。高松はアートとは何かを考えることを通して作品を制作した画家だから、立体作品かドローイング作品か、あるいは一度限りで消えてしまうパフォーマンスであるのか表現方法を問わなかった。しかし高松が初期から一貫して自分の考えをノートに書き留め、立体作品やパフォーマンスであってもそれをデッサンなどで表現したのも確かである。晩年には二次元のドローイング作品が増える。高松の作品の核は観念だが、現実に一番多く残された作品はドローイングだろう。

また僕が見た作品が、高松の代表作の一つになっていることにも理由がある。『影』シリーズには様々なバリエーションがある。しかし赤ん坊の作品は、なぜか見る人に強い印象を与えるのである。高松はコンセプチュアルアート系の前衛作家だから、美術理論も作品に添えた言葉も観念的で難解だ。だがその探求は子どものように純粋な好奇心に溢れたものだった。よちよち歩きし始めたばかりの二重になった赤ん坊の影は、まことに高松の芸術世界にふさわしい。また光と影を作品素材にした前衛作家はほかにもいるが、高松の『影』シリーズはウエットである。湿潤な日本に生まれ活動した作家の作品だと思う。

影を(影だけを)人工的に作ることによって、ぼくはまず、この実体の世界の消却から始めました。(それはあくまでも消却=不在化であって〈超越〉ではありません。)この世界の中で〈完璧性〉を追求するために、それは最も素朴でストレートな方法だろうと思います。しかし、そこで問題になるのは、いうまでもなく、この世界そのものが枠になるということです。実在とは無関係な不在はなくとも、より純粋な不在というものはあると思います。ぼくがこれからしなければならないことは、実在性からどこまで遠くへ行けるかという実験でなければなりません。その仕事には、完成への収斂はあっても、決して到達がないことは承知のうえです。

(高松次郎「不在性のために」『計画』)

高松は大量のエセーや思考メモを残した。彼の思想の基本は、現実世界の存在(実在)は、その影のような非在によって支えられているということである。しかし非在は実在の上位審級にあるイデアではない。非在が実在を〈超越〉することはないのだ。実在と非在は相関的であり、非在は必ず実在の枠組みを帯びている。また実在は非在によって支えられ現実界に出現(現象)するが、非在自体を特定することはできない。非在はあくまで形のない「影」である。

この思想は哲学はもちろん、心理学や言語学、量子力学などを使っても到達できる。心理学的言語論を例にすれば、わたしたちは言葉と物が一対一対応した現実世界とは別に、意識(構造化された無意識と呼ぶべきかもしれない)の中に膨大な想像界を抱えている。それは不定形のイマージュ世界だが、その中の一つが現実界の実在と結びついて言葉と物の一致が起きる。想像界のイマージュが現実界に新たな実在(言葉)を生み出すこともある。いわゆる人間の創造(発明)である。

ただ現実界に実在として現象する想像的イマージュは、あらかじめ実在の影を帯びている。想像的イマージュのどれもが実在と結びつくわけではないのである。つまりこのシステムには「(現実)世界そのものが枠」として作用している。なぜそうなのかを探求するには、想像界からさらに意識を降下させる必要がある。この試みは無意識以前(非構造的無意識)に遡る試みであり、意識化すること自体、絶対矛盾であり不可能である。ただ実在と想像的イマージュの相関性を敷衍すれば、無意識以前にその萌芽となる種子はあると推測できる。それを高松は「純粋な不在」と呼んでいる。

高松が前衛アーチストと呼ばれるのは、実在の種子である「純粋な不在」を追い求めたからである。それは高松にとって、凡庸な現実世界の実在とは比べものにならない「完璧性」の探求だった。しかし高松はそこに到達するのは不可能だとも認識している。彼にできるのは「実在性からどこまで遠くへ行けるかという実験」である。

『杉の単体』

昭和四十五年(一九七〇年) 杉 高さ二〇〇センチ パーフェクト リバティ教団蔵

『杉の単体』は高松の立体作品である。この作品について高松は「ある日、ぼくは、バス停に立って、しばらくの間、幹のゴツゴツした一本の街路樹を見ていました。すると、カンナで表面をツルツルにした、自分の家に使われているような四角い一本の柱が、その木の中にもあるはずだと思ったのです」(「杉も宇宙を秘めている『単体』」「不在」)と書いている。

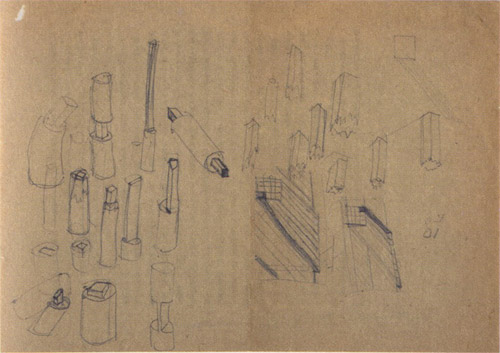

実在は非在によって現象し、かつ非在は実在の枠組みを持っているがそれ自体は特定不可能であるという思想を基盤とすれば、『杉の単体』のような作品が生まれる経緯が理解できるだろう。『杉の単体』は「幹のゴツゴツした一本の街路樹」の不在としてある。正確に言えば「街路樹」の「枠」を残したまま「純粋な不在」に向かおうとしている移行形の不在である。従って立体作品として残された『杉の単体』の数は限られているが、その表現(移行形)は無限に多様だ。実際、高松は様々な形状の『杉の単体』をデッサンしている。

『杉の単体』

昭和四十四年(一九六九年) ボールペン・藁半紙 縦二五・七×横三六・三センチ The Estate of Jiro Takamatsu蔵

新しい純白のキャンバスに、その純白のキャンバスを写生すること。これがぼくの絵画的方法です。キャンバスに限らず、道路でも、リンゴでもよいのですが、それは、実在と、それ自身の虚像をぴったりと合わせることを意味します。そのとき、物体は実在でありながら同時に虚像であることによって、0を掛けられた数式のようにその実在性は否定されます。(中略)ぼくが意図しているのは、物体をエネルギーだけに変えることによって不在化してしまう、原子的方法です。

(高松次郎「特集・新世代の画家への7つの質問」『美術手帖』一九六六年四月号)

「純白のキャンバスに、その純白のキャンバスを写生すること」は「実在と、それ自身の虚像をぴったりと合わせること」であり、「そのとき、物体は実在でありながら同時に虚像」と化すという高松の言葉は理論としては理解しやすい。高松は不可能を指向している。

一九五〇年代から六〇年代にかけては、なんのためらいもなく不可能な表現を追い求めることができた前衛の時代だった。演劇では暗黒舞踏の総帥、土方巽を師と仰ぐ唐十郎や寺山修司のアングラ劇が生まれ、文学の世界では現代詩が生み出された。アートの世界が既成概念を打ち壊しながら新たな表現を求めたように、現代詩は言葉を意味から解放し、言葉でなし得るほとんどすべての表現を試し尽くそうとした。しかしアートの世界と演劇や詩の世界での言葉の活用方法は、やはり異なる。

高松は自己の「絵画的方法」を、「物体をエネルギーだけに変えることによって不在化してしまう、原子的方法です」と語っているが、それはあくまで〝方法〟の説明である。観念のみで完結できるなら、高松は方法を説明するだけで満足しただろう。しかし彼は生粋の美術家であり、方法は美術作品を生み出すためにある。そして実際のアート制作現場では、「原子的方法」という不可能を具体化しなければならない。そこにアートの世界の前衛中の前衛であるコンセプチュアルアートの魔法がある。

多くの人が美術館で、なんの変哲もない木切れや石ころがアート作品として展示されているのを見て困惑と落胆を感じたことがあるだろう。当然の反応だと思う。しかしそれは、不可能を可能にしようとした夢の残滓である。夢が大きく、美しくあればあるほど敗北は残酷になる。それをくだらない、醜いと受け取る人々をコンセプチュアルアートは拒まない。その残酷さが過激であることを願い、それを見た人の心の片隅に残像が刻みつけられるのを期待するだけである。また廃虚を美しいと感じる人々もいるだろう。そのような美の感受性はアートを見る目を変えるはずである。

『空間No.975』

昭和五十六四年(一九八一年) 油彩・キャンバス 縦九七×横一三〇・五センチ The Estate of Jiro Takamatsu蔵

『重なり』

制作年不明 白紙、セロハンテープ、黒紙 縦三六×横二六・五センチ The Estate of Jiro Takamatsu蔵

晩年に高松は、「かつての無化する作業は観念的であるがゆえに、必然的に言葉が介在していた。言葉を無化しようとしながら、かえってそれにこだわっていたため、逆に言葉でも語られたのである」(「断片的文章」『計画』)、「無というものは、結局はトータリティ(=全体性)を目指しているように思う。ぼく自身、以前はキャンバスがあるということ、あるいはさまざまな物体や文字が存在するということを個別的に無化してゆく作業をしていたが、今度は逆に、トータリティを目指すことによって、無であると同時に全体であるような方向の作業だと思っている」(「無と全体性のドラマ」『不在』)という言葉を残している。

高松は晩年に平面のドローイング作品を積極的に制作した。「存在」を「個別的に無化」するのではなく「トータリティを目指す」と言っているように、この時期の作品には以前は見られなかった完成度がある。『空間No.975』には若い頃から垣間見えていた、彼の抒情的美意識が端的に表現されている。『重なり』はコンバイン的作品だが、線の交差を紙を切って表現し、それを重ねている。高松の中で実在と非在とその具象化は一貫している。言葉を使った探求から、少しだけ手のアーチストへと変貌したのである。

『影(新視覚辞典)』

昭和四十~四十一年(一九六五~六六年) 鉛筆・ケント紙 縦二六×横一八・六センチ The Estate of Jiro Takamatsu蔵

僕が一番好きな次郎さんの作品は、『影(新視覚辞典)』のように図と言葉が細々と書き込まれたドローイングである。露骨な言い方をすれば、コンセプチュアルアートは労多く実り少ない仕事である。自分でもどうしようもないある観念に取り憑かれた作家でなければコンセプチュアルアーチストにはなれない。また少しでも仕事が社会に認められるまでには長い時間がかかる。それは孤独な作業だ。骨の髄まである観念に取り憑かれた作家しか仕事を続けてゆくことができない。しかし高松の細々とした描き込みのあるドローイング作品には彼の愉楽が溢れている。

このような高松のドローイング作品は、少し唐突かもしれないが、レオナルド・ダ・ヴィンチの『手稿』を思い起こさせる。僕はイタリア語は読めないが、翻訳すればそこには意味のあることが書いてあるだろう。しかしそれは大した問題ではない。僕は『手稿』の緻密で確信に満ちた文字とドローイングに魅力を感じる。それがアートというものである。上質の紙や絵の具を使えば優れた作品が生まれるわけはない。凡庸な作家と優れた作家を分けるのは、本質的には揺るぎのない作家の確信である。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■