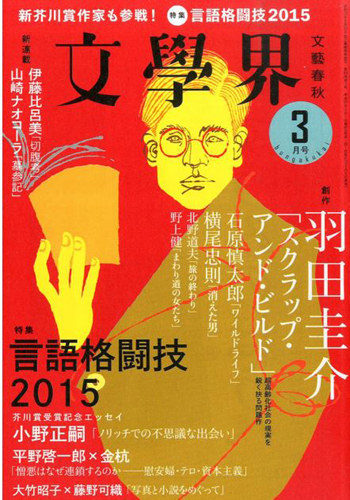

「文學界」三月号には羽田圭介氏の『スクラップ・アンド・ビルド』が掲載されている。又吉直樹氏の『火花』と一緒に第一五三回芥川賞を受賞した作品である。たまたま同時受賞したので二作続けて読むことになったが、両者はやはりプロとアマチュアの作品だと思う。もちろん素人臭いという意味ではない。新人作家が文芸誌に作品掲載する場合、細かなテニオハに至るまで編集部のチェックが入るのが当たり前であり、二作ともよどみのないなめらかな文章である。プロとアマチュアの違いというのは、作家が表現したい内容のことだ。

又吉氏の『火花』についてはすでに書いたが(No.021 文學界 2015年02月号)、そこで表現されていたのは彼の漫才論であり、多かれ少なかれ浮世離れした技で生きていこうとする漫才師が経験する社会との葛藤である。又吉氏が自己規定しているように彼が生粋の漫才師なら、『火花』で書いた漫才論を大きく超える内容の小説はもう書くことができないだろう。もちろん漫才師の可笑しくグロテスクでもある生態を、大衆小説的に描く方向にシフトしてゆくことはできる。しかし漫才師で小説家でもある又吉氏の原点的思考は『火花』で書き尽くされていると思う。そういう意味で『火花』は渾身の力作である。

それに対して羽田氏の『スクラップ・アンド・ビルド』には、『火花』に感じられた渾身の作といった圧がない。今まで作品を書き続けてきて、これからも作品を書いてゆくことを決意した作家の作品だということである。当たり前だが職業作家はあるテーマを選んでそれに沿った物語を構築してゆく。プロなら一作きりではなく、他にも豊富なテーマや思想を抱えている必要がある。その余力が作品を読めば自ずから伝わるので、読者は次の作品にも期待するのだ。ただ純文学作家は、大衆文学作家のようにTo be continued的な作品のまとめ方をしてはならないという不文律がある。あるテーマを選んだら、限界までそれを突き詰めなければならない。

「健斗にもお母さんにも、迷惑かけて・・・・・・本当に情けなか。もうじいちゃんは死んだらいい」

顔をしかめながら小さな手で全身のあちこちを揉む祖父からは、切実さが漂っている。数ヶ月前に倒れた時の眼球内出血で未だに右目の視界がかすみ、補聴器の調子が悪くなればなにも聞こえず、いくら調べても原因不明な神経痛があり――つまりは本人にしかわからない主観的な苦痛や不快感だけは、とんでもなく大きいのだ。現代医学でもやわらげようのない苦痛を背負いながら、診断上は健康体であるとされ、今後しばらく生き続けることを保証されている。祖父が乗り越えねばならない死のハードルは、あまりにも高かった。

(『スクラップ・アンド・ビルド』羽田圭介)

『スクラップ・アンド・ビルド』の主人公は二十八歳の健斗で、カーディーラーの仕事を辞め行政書士資格試験の勉強をしながら再就職活動を行っている。実家の団地暮らしで父親が亡くなり姉も嫁いだので、母親と祖父の三人家族だ。母は五人兄弟だが様々な事情で、三年前から祖父を引き取って面倒を見ている。核家族化している現代において、少人数の家族が心身ともに衰弱した老人の世話をするのは大変である。特に現代日本の高齢者問題は、心理的にも制度的にも過渡期にある。高齢者の中に、自分の老後は自分でなんとかするという意識が浸透しているわけではない。子供たちの方でも、親の老後の面倒を看るというかつての覚悟が揺らいでいる。高齢者問題は小説にするに値する現代的テーマである。

ただ祖父は簡易な介助が必要なだけで、寝たきりといった深刻な状態ではない。また祖父は暴君のような(かつての)父親ではなく、大人しい老人である。健斗の母は祖父、つまり自分の父親に対して「(食器は)台所まで運ぶって約束でしょ。ったく甘えんじゃないよ。楽ばっかしてると寝たきりになるよ」と厳しい言葉を発する。残酷なようだが、年を取り子供のように甘える親へのやるせなさと、身体を動かさなければますます衰弱してしまうという危機感が入り交じった言葉である。老人を抱える家ではさほど珍しいやり取りではない。部外者が言葉尻を捉えて残酷だと責めることはできないのである。健斗の苛立ちは、「もうじいちゃんは死んだらいい」と繰り返しながら、当分死にそうにない祖父の存在自体に向かう。

「人間、骨折して身体を動かさなくなると、身体も頭もあっという間にダメになる。筋肉も内臓も脳も神経も、すべて連動してるんだよ。骨折させないまでも、過剰な足し算の介護で動きを奪って、ぜんぶいっぺんに弱らせることだ。使わない機能は衰えるから。要介護三を五にする介護だよ。バリアフリーからバリア有りにする最近の流行とは逆行するけど」

たしかに退院直後の祖父は身の回りのことがほとんどなにもできず、痴呆の症状もひどかった。それに対し、家の中で母や健斗があまり手をさしのべない、手をさしだす介護よりよほど気疲れする態度で見守るうち、祖父は肉体と精神にある程度の壮健さをとり戻した。

「でも、幇助するほうにとっても賭けだぞ。中途半端に弱らせても死なせてあげられなかったら、介護が今より余計面倒になって、家族介護者のストレスは増す。後戻りする可能性があるくらいなら、絶対にやるな」

つまり、やるなら一息に、短期間でということだ。

「健斗。おまえに、それをやり遂げられる自信はあるのか?」

(同)

健斗は「死にたい」という祖父の願望を叶えてやろうと思う。「(自殺する)勇気のない老人でも歩める別の道を切り開いてやるのが、孝行孫たる健斗に課せられた使命だった」とある。幼なじみで老人介護施設で働いている大輔に相談すると、過剰なまでの介護を行うのが一番いい方法だろう、ただし中途半端に衰えさせるとかえって介助者の負担が増すので危険だという返事だった。大輔の言うとおり一頃はバリアフリーが流行った。しかし一軒家に住んでいる老人を、草むしりや家のメンテナンスなどの心配のないバリアフリーマンションに引っ越させると、かえって衰弱が早まるという統計結果などが出て、最近では適度な「バリア有り」に揺り戻り始めている。高齢者問題は一筋縄ではいかない。

健斗が大輔の言うとおりに過剰な介護で祖父を死に導くのなら、物語は一種のサスペンス小説的展開になっただろう。しかしもちろんそうはならない。健斗は祖父の介助に少しだけ熱を入れ始める。少しだけというのは、祖父はデイサービスの送迎の時の階段の上り下りや、入浴時に少しだけ手助けしてやるなど、軽い介助で済む比較的壮健な状態にあるからだ。また祖父の年老いた身体を見るだけで不快感を覚えてしまう若い健斗に親身な介助ができるはずもない。健斗は祖父を楽に死なせてやるという微かな望みを抱いたまま、激しいストレッチでなまった身体を鍛え始める。毎日意識的にオナニーして生殖能力を高めようとする。人間の老いに対する言いしれぬ不安がそうさせるのである。これは現実に即した純文学小説では自然な展開だろう。ではこの小説はどこに向かっているのか。

「お母さんがガミガミ怒るだろうから、じいちゃんの味方するためにも盆、暮れ、正月には必ず帰るから。俺がやって来るのを待っててよ」(中略)

「いや、健斗には健斗の時間があるけん、来んでよかよ。じいちゃん、自分のことは自分でやる」

駅ロータリーにつき、車のそばで重い荷物をすべて背負い立った健斗は、運転席の母と後部座席の祖父へ顔を見せるように少し屈む。

「じゃあ、行って参ります」

「はい、気いつけて」

パワースライドドアが閉まりきる前に車は動きだし、サイドウィンドウやリアウィンドウ越しに、祖父と健斗の手の振りあいは互いの顔が見えなくなるまで続いた。

(同)

健斗は医療機器メーカーの営業職に再就職が決まり、実家を出て会社の社宅に入ることになる。家を出る日、どうしても健斗を見送ると言ってきかない祖父を車に乗せ、家族三人は駅に向かう。健斗は駅ロータリーで祖父と別れの挨拶を交わす。それまでの心のざわめきとは打って変わり通り一辺倒の挨拶である。健斗は今にも「じいちゃん、長生きしてね」とでも言いそうだ。徐々に心と肉体を浸食するような老いの体現者である祖父から離れれば優しい言葉をかけてやることもできるという意味で、これも現実に即した表現だろう。しかし現実の残酷さを極めた終わり方ではない。

『スクラップ・アンド・ビルド』には老人問題の要素が十分表現されている。健斗は介護施設に短期入所した祖父が、若い介助者の女性の身体を必要以上に触っているのを見る。また祖父は自分は特攻隊の生き残りだという言葉を洩らすが、母に聞くとそんな事実はなく、地元で従軍していただけだと言う。嘘だと騒ぎ立てるほどのことではない。よくある話しである。祖父は過去を探ってもほとんど何も出て来ない普通の市井の人だ。しかし小説ではこういった何の特徴もない人を描くのが一番難しい。

エンターテイメントならこの小説は、孫による秘かな祖父殺しに進むか、いがみあっていた家族と祖父の相互理解というヒューマニズムに赴くだろう。そうならないのは純文学作品だからである。あくまで現実的に即して普通の人の普通の生活を描きながら、普通ではない人間の心理を赤裸々に描きたいから純文学というジャンルは存在する。しかし『スクラップ・アンド・ビルド』にはそこまでのテーマの深みがない。プロ作家としての余裕は感じられるが、それは純文学とはこんなものという作品の見切り方と紙一重である。

「健斗は」

額に手をあて下を向いていた祖父が突然、健斗を向いた。

「じいちゃんが死んだらどげんするとね」

息を止めた。独り言なのか訊いてきているのかもわからない。健斗は、あくまでも自分のほうが場を掌握していて祖父のわけのわからない言葉を聞き流しているという態度を保ち、無視を決め込んだ。

(同)

シニカルな言い方をすれば、「じいちゃんが死んだら」作家が作品を書くためのテーマが一つ消えるだけのことである。作家は小説において「場を掌握」している全能の神のような存在であり得るが、この作品は「祖父のわけのわからない言葉」にもたれかかってしまっている。そもそもなぜ老人問題を小説のテーマにしたのかが腑に落ちない。主人公のような若い青年が、軽度の老衰状態にある祖父の一挙手一投足にここまで心を捉えられることはまずない。またもしそれに心を奪われたとしても、その理由が明らかになっていない。すべての謎(問題提起)が解消されることなく放置されてしまっているのだ。

もちろんこの作品が芥川賞を受賞したことにはまったく異議がない。『スクラップ・アンド・ビルド』一作の出来がどうこうということではなく、それはこれまでの羽田氏の努力のたまものである。またそれは文藝春秋社が独自に下した文学的価値判断である。ただ作家として生き残るためには、もっとギリギリとしたテーマの追い詰め方が必要だと思う。ちょっと僕が普段言っていることと矛盾するが、読者が純文学作家に求めるのは常人離れした小説創作能力である。『スクラップ・アンド・ビルド』は普通の人が普通の人として、一生懸命頑張って書きました的な作品になってしまっている。もしそれが純文学であるのなら、当たり前だが読者は離れてゆく。

大篠夏彦

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■