『無題』 一九八一年 グァッシュ・紙 縦四〇×横三〇センチ

『ロベール・クートラス作品集 僕のご先祖様』(発行所/エクリ 企画/岸真理子・モリア+エクリ 2015年2月8日刊行)より

美術家の中には本当に希に魔法使いがいる。その人の手が触れた物が、ほぼすべて魅力ある美術品に変わってしまうのだ。美しい物ばかりとは限らない。なんとも言えない存在の不安を呼び覚ます作品が生まれることもある。そういった作家ですぐに思い浮かぶのはパウル・クレーである。クレーはドローイング作家として知られるが、彫刻家でもあった。彼は散歩の途中で拾ったゴミなどを使ってオブジェを作った。彼の手にかかると錆びたブリキ缶や壊れた時計の歯車などが、活き活きとした存在に生まれ変わる。クレーの絵の中の不思議な存在たちが、立体となって動き始めるかのようだ。ピカソにもそういった魔法使いの側面があった。しかしロベール・クートラスを超える魔法使いはいないだろう。

今年(二〇一五年)の二月から三月にかけて、東京の渋谷区立松濤美術館で開催された『ロベール・クートラス展 夜を包む色彩』は驚きだった。ほとんど予備知識なく見に行ったのだが、ひっくり返るほど驚いた。こんなに素晴らしい画家がいるとは思ってもみなかった。学生時代から現在までの三十年間ほどの間に見た美術展の中で、間違いなく最高の展覧会だった。もちろん音楽と同様に美術も感性に訴えかける芸術である。クートラスが最高の画家だというのは、あくまで僕にとってである。ただ最高の画家がフェルメールやカラヴァッジョでなかったのは幸いだった。クートラス作品はまだ所有することができるからである。

美術が好きだと言ってもそこには様々な段階がある。喉から手が出るほど欲しい、手元に作品を置いておきたいと心から願う作家は少ないものだ。僕にとってクートラスはそういう限られた作家の一人である。その衝動を説明するのは難しい。松濤美術館の展示会場で、僕はクートラスのアトリエにいた。まだ絵の具の匂いが漂い、雑多に積み上げられた画材やガラクタが見えて来るようだった。美術作品にとっての墓場である美術館で、そういった体験をすることはほとんどない。クートラスのアトリエはもの凄く居心地が良かった。彼の作品に囲まれて過ごすのは幸せだろうなと思った。展示会場でクートラスの精神はまだ生きていたように思う。しかしもうしばらく経つとそれは跡形もなく消えてしまうだろう。彼は美術史上の作家になり、あの時微かに残っていた肉感的な精神は霧散してしまうだろう。

『無題(道化師か)』 制作年代不明 グァッシュ・紙 縦三〇・三×横三〇・一センチ

グァッシュは不透明水彩絵の具のことである。ほかの多くのグァッシュ作品と同様、クートラスはこの絵をフランスの古音楽家、Jean Davidのアルバム〝Le Bal Des Mendiants〟の宣伝用ポスターの裏に描いている。制作年代は不明だが、一九七七年(昭和五十二年)以降であるのは確実である。七七年の暮れに、クートラスの若い友人トロセイユが、印刷屋が捨てた五百枚くらいのポスターを拾って彼のアトリエに運び込んだことがわかっているからである。

グァッシュは不透明水彩絵の具のことである。ほかの多くのグァッシュ作品と同様、クートラスはこの絵をフランスの古音楽家、Jean Davidのアルバム〝Le Bal Des Mendiants〟の宣伝用ポスターの裏に描いている。制作年代は不明だが、一九七七年(昭和五十二年)以降であるのは確実である。七七年の暮れに、クートラスの若い友人トロセイユが、印刷屋が捨てた五百枚くらいのポスターを拾って彼のアトリエに運び込んだことがわかっているからである。

クートラスはこの頃、絵の具やカンヴァス代にも事欠くような貧困生活を送っていた。十分な紙を得ると、クートラスは明け方までグァッシュ作品を描き続けたのだという。つまりポスターの裏に描かれた作品は写実ではない。クートラスの心の中にあったイマージュの表現である。多くの場合、動きのない人物が描かれている。左向きの横顔か、正面を向いた顔ばかりである。

『カルト』 制作年代不明(一九七〇年代以降) 油彩・紙 縦一一・八~一五・二 横五・六~七・八センチ

『カルト』はフランス語のcarteでカードのことである。反社会的宗教・宗団を意味するカルト(culte)とは綴りも意味も違う。ただカルトの語源はラテン語のcultusであり、本来は礼拝や崇拝を意味する。クートラスのカルトを見た多くの人は、そこに宗教的な、あるいはキリスト教以前の古代にまで遡るような聖なるイマージュを見出すだろう。culteとcultusには微かなつながりがあるのかもしれない。

『カルト』はフランス語のcarteでカードのことである。反社会的宗教・宗団を意味するカルト(culte)とは綴りも意味も違う。ただカルトの語源はラテン語のcultusであり、本来は礼拝や崇拝を意味する。クートラスのカルトを見た多くの人は、そこに宗教的な、あるいはキリスト教以前の古代にまで遡るような聖なるイマージュを見出すだろう。culteとcultusには微かなつながりがあるのかもしれない。

クートラスは街で拾ってきたボール紙を切り抜いてカルトを作った。油彩中心だが様々な絵の具が使われているようである。カルト(カード)といってもトランプのように数字が入っているわけではない。古いタロットカードのように絵だけである。カルトもまた夜制作された。図案化が可能だということもあって、グァッシュ作品よりもさらにストレートにクートラスの内面的イマージュが表現されている。

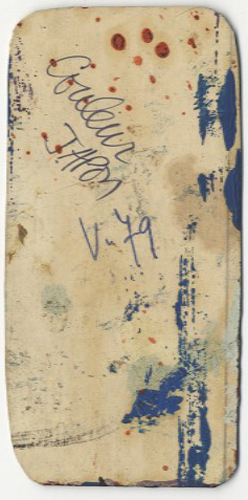

裏側はたいていボール紙のままだが、図版掲載したのは下段左から二番目のカルトの裏面である。文字が書かれており、〝couleur japon〟、つまり「日本の絵の具」と読める。誰かからもらった日本画用の青の岩絵の具を、試しに塗ってみた時のボール紙をカルトに転用したのかもしれない。クートラス作品は絵の具の染みや文字まで美しい。魔法使いである由縁である。

これらの作品はもちろん、松濤美術館に展示された作品は岸真理子・モリア氏が所有・管理しておられる(しておられた)クートラス作品である。岸氏は現在フランス人で指揮者のベルトラン・モリア氏と結婚されているが、クートラスのガールフレンドの一人だった。裕福ではなかったがクートラスにはたくさんの恋人がいた。しかしクートラスは家庭を持って平穏に暮らせる人ではなかった。また岸氏はクートラスにとって、一時の恋の情熱を燃え上がらせるだけの女性ではなかった。

身寄りのなかったクートラスは、生前から自分に万が一のことがあったら岸氏にアトリエの中にある作品を遺贈すると言っていた。フランスでは一人暮らしの人間が死亡すると、遺産相続人が決まるまで警察によって部屋が封印されるようだ。クートラスの部屋から岸氏宛の遺言書が五通も出てきた。恐らく時間を置いて、何度も岸氏宛の遺言書を書いたのだろう。岸氏はクートラスの「包括受遺者」になった。『クートラスの思い出』(二〇一一年十一月 株式会社リトルモア刊)を刊行し、日本を始めとする世界各地でのクートラス展や、カタログ制作に尽力しておられる。僕たちが日本でクートラス展を見ることができ、日本語版のカタログを手にできるのは岸氏のおかげである。

八五年に五十五歳でクートラスが逝ったとき、三十六歳だった私は悲しみという監獄の中で、彼から相続した作品の整理を始めた。油彩画、グァッシュ、デッサン、テラコッタそして「カルト」、と彼が名付けた、三千枚近くの絵カルタがあった。「僕の夜」と呼んでいたそのカルトを手に取る度に、クートラスが繰り返し話してくれた思い出話が囁くみたいにゆっくりだけどリズミカで澄んだ声音とともに、彼の国の言葉で聞こえてきた。それはアルゴ(スラング)という、彼の絵の世界みたにイメージでいっぱいの言葉を散りばめたフランス語だった。それをそのまま書き取っておいた。墓守になってはいけません、と言ってくれた人がいたけど、私は墓そのものになった気がして、フランスに永住することにした。

(岸真理子・モリア著 『クートラスの思い出』より)

岸氏に「墓守になってはいけません」と忠告した人は、彼女とクートラスとの間にあった、男女の恋愛感情を超えた強い精神的共感・共鳴に、ほとんど危惧すら覚えたのではなかろうか。それは『クートラスの思い出』を読んでも、岸氏が企画制作した『ロベール・クートラス作品集 僕のご先祖さま』などを見てもよくわかる。岸氏は僕らが見たいクートラスの絵を、その細部まで見せてくれる。矢内原伊作の目を通してアルベルト・ジャコメッティを愛することがあるように、僕らは岸氏の視線を通してクートラス作品を愛している面が確実にある。

『クートラスの思い出』によると、彼は一九五九年と六八年の二回画廊と契約している。五九年はパリに戻って本格的に画業を始めて間もない頃だった。金がないのでトイレの手ふき用布を切り取り、石膏を塗ってキャンバスに仕立ててパリの風景を描いた。それらの作品を武者修行的にコンクールに応募しまくって、フェネオン、クリティック両賞の候補となり、オーソン・フィリッツ賞を受賞した。その才能はすぐにパリ美術界の認めるところとなったのである。岸氏は「現代のユトリロと呼ばれた。クートラスの描くものはハレー彗星のように美しいと言われた」と書いている。また「クートラスの作品はまるでパンケーキみたいによく売れた」。しかしクートラスは売れる絵ばかり描かせようとする画廊に嫌気が差して、自ら契約を解除してしまった。

クートラスには苦痛に満ちた仕事だったかもしれないが、彼は画廊の依頼でたくさんの絵を描いている。画廊からお金をもらってカンヌやヴェネツィアにも制作旅行に行ったというから、そのほとんどが風景画で油彩だったはずである。それはいわば画家クートラスの表の顔である。一方岸氏が相続したのは、クートラスが自らの意志で自由に描いた作品が多い。油彩画は少なく、グァッシュやテラコッタ(素焼きの彫刻作品)、それにカルトが大半を占める。

岸氏が正確に名付けたようにそれらは「夜を包む色彩」の作品であり、クートラスの内面が表現された作品群である。僕らは岸氏に導かれてまずクートラスの本質を、その激しい表現衝動がストレートに表現された作品を見たのである。しかし画廊を通して売られた作品は、今もパリを中心とするコレクターの元にあるだろう。それらの作品には間違いなく彼の違う一面が表現されているはずである。そのような作品を一堂に集めた展覧会が開かれれば、僕らはクートラスに再び驚かされることになるのかもしれない。クートラスの同伴者ではなかった僕らは、まだ彼の仕事の全貌を把握していないのである。

© Robert Coutelas

クートラスは一九三〇年(昭和五年)にパリで生まれた。父親はジョルジュ・クートラス、母親はリシュレイ・レイノだが、母は美しく恋多きパリジェンヌ、というより浮気性の女だったので、本当の父親が誰なのかはわからないようだ。両親はクートラスが三歳の時に離婚した。若かった母は男たちと遊ぶためにクートラスを農場に預けた。彼は「僕は泣いてばかりいた。でもママンが来て、寂しくないかと聞くと、いつも胸を張って、大丈夫だよ、寂しくなんかないよ、と答えたけどさ」(『クートラスの思い出』より。以下同)と回想している。

八歳の時、母がレオン・エンスミンガーと再婚した。ハンサムで貴族の庶子だと自称する誇り高い男だった。母親の浮気性は相変わらずだったが、継父は母と添い遂げたようである。やがて第二次世界大戦が始まり、クートラス一家も苦渋を舐めることになる。大戦中、フランスはドイツに占領され、継父が対独協力強制労働の徴用を受けたので一家はドイツとチェコ国境あたりの村に移った。終戦になりロシア軍が押し寄せてくるという噂を聞いて、フランス人たちは歩いて山越えをしてフランス国境に逃げることになった。辛い目にあったがクートラスの中に愛国心や政治思想が芽生えた気配は一切ない。山越えの途中、捨ててきた村がロシア軍に火をつけられて燃える光景を見て、クートラスは「なんてきれいなんだろう!」と叫んだのだという。

終戦後、一家は継父の故郷のリヨンに住んだ。クートラスは紡績工場で働き始めたが、アーティストになりたいという欲求が日に日に募っていった。労働者階級の父母は、そんなものはブルジョワが見る夢だと言ってはねつけた。絶望したクートラスは自殺しようと思う。絶食による二度目の自殺未遂の時、終油を授けに来た司祭が「この子はアーティストですよ。芸術なしに生きることはできないでしょう」と言ったのを聞いて両親が折れた。クートラスも生きる気力を取り戻し、工業デザイン学校や美術学校で学んだ。工場で働きながら学校に通ったが、二十一歳の時、石工に転職した。

現代の石工の仕事は、クートラスが想像していたような中世の職人的芸術世界ではなかった。彼は失望したが、石工仕事はその後のクートラスに大きな影響を与えたはずである。岸氏は「クートラスは子供時代から、昔の臭いがする物がなんでも好きだった」、「誰が作ったのかと問われることもなく、そのもの自体で生まれて年老いて美しくなっていく作品をクートラスは好きだった」と書いている。古い教会のステンドグラスや石彫、テラコッタなどに残るデザインはカルトの仕事に活かされているだろう。また資本主義的な絵画売買システム(画廊システム)とはどうしても折り合えなかったが、彼は驚くほど仕事熱心だった。クートラスの中には芸術は労働でもお金のためのものでもないという、あまりにも純粋な芸術家の魂と、勤勉な職人気質が奇妙な形で同居していた。

一九五八年(昭和三十三年)、二十八歳になったクートラスはヒッチハイクでパリに戻った。ホームレスのような生活をしながらアルバイトで食いつなぎ、既述のように翌五九年、オーソン・フィリッツ賞を受賞してR画廊と契約した。新鋭画家として、あっさりとプロのスタートラインに立ったのである。しかし画廊仕事に嫌気が差して二年後の六一年に契約を解除してしまう。極貧生活をしながら絵を描き続けたが、クートラスを心配する、R画廊で知り合った画家ジャック・Yの勧めで六八年に再びV画廊と契約した。だがまたしても四年後の七二年に自分から契約を解除してしまう。その後、八五年に五十五歳で死去するまでどの画廊とも契約しなかった。極貧の中で絵を描き続けた。

一九六一年にR画廊との契約を解除して六八年にV画廊と契約するまでの間に、クートラスにとっての痛恨事が起こった。リヨンにいた頃、彼は年を取り口うるさく狭量になっていた母親と些細なことで喧嘩した。パリに出てそのまま音信不通になってしまった。ただクートラスは彼なりに母を愛していた。V画廊と契約してお金を手にしたクートラスはすぐに母親に送金した。しかしクートラスが受け取ったのは母親の感謝の手紙ではなく、市役所の死亡通知だった。

母親は六四年に亡くなっており、すでに無縁墓地に埋葬されていた。死亡時に市役所の方で息子の行方を探したが、住所不定で通知できなかったのである。それが送金したことでようやくクートラスの元に死亡通知が届いたのだった。継父の行方もわからなくなっていた。クートラスは「僕はね、忘れるのが得意だから、ここまで生きてこられた。忘却って奴は最高の贈り物だよ」と岸氏に言ったが、アトリエの窓辺にやってくる鳩たちを見ると、「喧嘩別れしたまま亡くなった母親の霊が宿っているような気がする」とも語った。

鶴山裕司

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■