宇宙の誕生から地球に生き物が生まれ、現在の人間の時代に至るまでを著した、壮大な絵本である。1962年のものだが、古びると言っても、これまでの生命の歴史を振り返れば、わずかな時間の経過でしかない。そのように思わせるくらい、古くも新しくも感じさせない名著である。

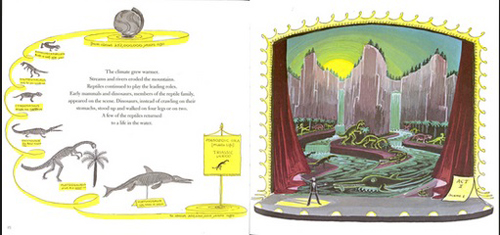

壮大な時間の流れの中に読者を誘うのは、劇場で展開されているかのごとき絵の設えである。「5 幕 8 場」という劇の時間とみなすことで、目の前に展開されている情景がリアルなまま、圧縮された歴史の中にいる時間を過ごすことになる。もちろん読者-観客-舞台という入れ子状の視線が、壮大な歴史を俯瞰で眺めることを可能にもしている。

演劇的な、個々の登場する者たち - 恐竜であったり、動物たち、人間たち、あるいは植物や家々であったりする - は、観客席からの俯瞰によって臨場感ばかりでなく、距離感をも与えられている。生まれ、滅びてゆく姿は相対化されて、その時代という舞台に閉じ込められ、幕間の闇に沈んでゆくのだ。巻物が転がるように長い歴史が続いてゆく、という螺旋状のイメージはあちこちで散見されるが、それを眺めている神 - 読者の目に、ひとつずつの生命はそこに記された記号にも似ている。

私たちもまた、ひとつずつの生命であり、神の目から見てそこにある記号のようなものということになろうか。「せいめいのれきし」は読み継がれてきた名著中の名著だが、この自分たちも相対化され、記号のような存在として縮退化される、という感覚は、子供にとっては少し恐ろしいかもしれない。

しかし子供は、恐ろしいという感覚が嫌いではない。自身がものの数ではない存在として、お化けに取って食われるといった恐ろしいファンタジー同様、自身がひとつの記号として歴史の巻物の中に、なすり込まれて終わるということは、この本のページを繰り返し繰らせる魅力である。自分が何か重要なことをしていると思っている大人よりは、子供はそれを受け入れやすい。

社会化によってソフィスティケートされない、剥き出しのエゴそのものである子供はつまりは生命そのもので、だからこそあっけなく消えてなくなったり、毀れたりする。その点滅するあり様は、まさに記号である。そして記号を読もうとする私たちの視線は神に近づき、同時に自身を相対化する。

見識のある親に恵まれた子供は、多くの良書に囲まれて育つが、その中でも決して忘れることのない本の一冊がこの「せいめいのれきし」である。そういう本とは、子供に世界像を与えるものだ。この世界がどのように生まれ、どのような姿をして、それを与えた神的な存在がどのようにイメージされるのか。子供たちはまったく何も考えていないか、もしくはそんなことばかり考えている。

「せいめいのれきし」の表紙に描き込まれた動物植物、恐竜などの生き物たちの図は曼荼羅のようでもある。その中心にあるのは当然のことながら「せいめいのれきし」というタイトル = 記号であり、裏表紙の中央には太陽が輝いている。

金井純

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■