ウイルタ 首飾り (著者蔵)

この連載を始めた時、ある紙雑誌で書画について不定期で書いていた。そこで文学金魚では焼物について書こうと決めたのだが、それは僕が骨董(古美術)を大きく二つに分けて考えていたからである。骨董には作者がわかっている物とわからない物がある。前者の代表が書画であり、後者の代表が焼き物である。作家がわかっていて、かつある程度まとまって作品が残っていれば、物を通して作者の精神世界をうかがい知ることができる。しかしたいていは日用雑器(道具)で、無名の陶工たちが作った焼き物はそうはいかない。漠然としているが確実に存在した、ある時代固有の精神を物から読み取るほかないのである。

しかし書画エセーを連載していた紙雑誌が休刊になってしまった。もうこの連載で書画について書いていいわけだが、そうなると同じ骨董でも違う系列のエセーになってしまう。ただこのまま焼き物についてだけ書いていくのもなんだかなぁという気がする。僕にとって骨董は対話の相手であり精神を活性化してくれる媒体である。正直に言えば、時代精神を読み解く対象を焼物に絞ったことに、きゅうくつさを感じ始めたのである。そこで思いきって対象を、焼物と同様に作者のわからない古いガラスや金属、木工・漆器などにも拡げようと思う。あいかわらず計画性がなくて申しわけありません。胸躍るような焼物に出会ったときは、これまでどおり焼物についても書きます。

今回はウイルタ族の首飾りである。ただウイルタといってもほとんどの方はご存知ないだろう。ウイルタは樺太(現・サハリン)中部から北部に居住していた北方少数民族の一つである。日本は明治八年(一八七五年)の千島樺太交換条約で、千島列島を領有する代わりに樺太の領有権を放棄した。それまで樺太は日本領でもロシア領でもなかったのである。この樺太に古くから居住していたのがアイヌ、ニブフ、ウイルタといった少数民族である。彼らより数は少ないが、エベンキ、ウリチ、サハといった少数民族も暮らしていた。

このように近代になってから帰属(国境線)が定まった土地は千島・樺太だけではない。二十世紀初頭頃までは、世界各地にどの国家にも所属していない土地がいくつもあった。たとえばパレスチナがそうだった。キリスト・イスラーム教共通の聖地エルサレムがあり、イスラーム世界の盟主であるオスマン帝国とエジプトに挟まれた土地であることなどから、二十世紀初頭にはこの土地の帰属は曖昧になっていた。そこにユダヤ人がイスラエルを建国したことから、現在にまで至る紛争の火種になっているのは衆知の通りである。

ただ樺太の領有は再び変わった。日露戦争後のポーツマス条約によって北緯五十度以南が日本に割譲されたのである。明治三十八年(一九〇五年)九月のことである。この国境線の変更に振り回されたのが、樺太先住民族であるアイヌ、ニブフ、ウイルタなどの人々である。全部ではないが多くの人たちが日本領樺太に住むことになった。しかし日本政府はアイヌには日本国籍を与えたが、ニブフ、ウイルタらには与えなかった。アイヌは江戸時代に北海道を治めていた松前藩時代から日本人と交流があり、北海道にも数多く住んでいて日本人には馴染み深かったが、ニブフ、ウイルタらは外国人とみなされたのである。

日本領になってから、ほとんど手つかずの原野だった南樺太の開発が驚くべき勢いで進んだ。先住民族は敷香(シスカ)町郊外のオタスに集められ(【参考図版1】参照)、それまでの漁猟や遊牧に代わり農業で生活するよう強制された。また皇国教育も行われた。やがて第二次世界大戦が近づいてくる。日本政府は樺太の地理などに精通した先住民族を、ソビエト向けの諜報活動に利用するようになった。諜報員にはアイヌだけでなく、日本国籍を持たないウイルタの人々も含まれていた。彼らは積極的に諜報活動に従事した。樺太先住民族は日本人から未開の土人と呼ばれ蔑まれていたが、だからこそ日本のために働いて見返したいという心理が働いたのである。しかしそれが大きな悲劇を生むことになる。

昭和二十年(一九四五年)に日本が敗戦すると、樺太や千島列島に居住していた日本人の本土帰還が始まった。戦後日本人となりウイルタ民族運動に大きな足跡を残したウイルタ人のダーヒンニェニ・ゲンダーヌ(日本名・北川源太郎)氏は、その際、樺太庁の役人から「お前たちは元々ここの住民なのだから、残ってもだいじょうぶだ」と言われたと回想している。ゲンダーヌ氏を含む日本軍に協力した人々はソビエト政府によってシベリア抑留となり、その大半が命を落とした。また千島・樺太に居住していたアイヌの多くは本土に帰還したが、劣悪な土地しか与えられず疫病や貧困で次々に亡くなっていった。現在、千島・樺太アイヌは絶滅したと考えられている。同じアイヌといっても本土アイヌと千島、樺太アイヌでは言葉も習俗も異なる。それらは永遠に失われてしまったのである。

樺太庁の戸口調査資料によると、昭和十年(一九三五年)に樺太にはアイヌが一四四三人(三七八戸)、ニブフが一一〇人(二八戸)、ウイルタが二九八人(五六戸)、エベンキが二一人(四戸)、ウリチが九人(三戸)、サハが二人(一戸)が住んでいた。日本人の居住者は約三三万人である。ずいぶん少ないとお感じになる方が多いと思うが、日本政府の圧政によって少数民族の人口が激減したわけではない。ロシアの民俗学者で少数民族研究者のA・V・スモリャーク女史は『かつて、先住民を研究していた者の中には、先住民の人口の少なさ故に、彼らは「絶滅しつつある」と考える者もいたが、それはそうではなかった。彼らは常に人口が少なかったのである』(『A・V・スモリャーク氏寄贈資料目録』北海道北方民族博物館 平成十年[一九八八年]刊)と書いている。

わたしたちは北方少数民族というと、アイヌ、エスキモー、イヌイットくらいしか思い浮かばないが、樺太・千島からロシア領のアムール川流域やカムチャッカ、アメリカ領アラスカに至る北方地域には数多くの少数民族が居住している。農業ができる地域ではないので主に漁業や狩猟によって生活していた。ただ寒冷なので生活は厳しい。ものすごく単純化して言えば、大地が与えてくれる恵み以上の人口を養えなかったので彼らは少数民族になったのである。快適な居住地が限られ、漁猟には広大な土地が必要なので離れて暮らす必要があったことも、長い年月の間に言語や習俗の違う少数民族になった理由だろう。黒澤明監督の『デルス・ウザーラ』の主人公は、スモリャーク女史の専門でアムール川流域に住むナーナイ族である。

極東地域の少数民族研究は二十世紀初頭から始まった。樺太割譲直後に金田一京助、石田収蔵らが調査に入り、アイヌ・コロボックル起源説で有名な帝大の坪井正五郎門下の鳥居龍蔵らが続いた。ロシア側では政治犯として樺太に流刑になったブロニスワフ・ピウツスキの仕事が有名である。ピウツスキは当時の最新音声レコーダーだった蠟管を使ってアイヌやウイルタ、ニブフの音声を記録した。全ての蠟管が残っているわけではないが、樺太アイヌに関しては最古一の肉声資料である。なおブロニスワフの弟のユゼフは、一九一八年にロシアから独立したポーランドの初代大統領である。

ただ北方少数民族に対する世間一般の関心は低かった。研究方法が確立されていない時代でもあり、調査記録も正確な形では残っていない。それでも少数民族の服や民具などをコレクションする民間の好事家はいた。坪井正五郎が明治三十年(一八九七年)に設立した華族人類学会の主要メンバーだった紀州徳川家十六代目当主・徳川頼貞がその代表格である。彼は京都の銅駄坊という陳列館にアイヌコレクションなどを展示した。銅駄坊コレクションは現在東京国立博物館に収蔵されている。しかし蒐集場所や年月日がはっきりしている物はほとんどない。はっきり言えば、物珍しさから手当たり次第に集められたのである。

これもストレートな言い方になるが、アイヌやウイルタ、ニブフらは、いわゆる文明人が喜ぶ金や宝石などを何一つ持っていなかった。古い黄金のマスクなどが発見されればその年月日は自ずから記録に残るだろうが、彼らが持っていたのは生活用具の木製品や革製品が大半だった。当時の人たちには数寄者が集める安物の骨董品のようなものだったのである。

しかし時は流れる。昭和二十年の敗戦によって、日本人は焦土からの復興を死にものぐるいで始めた。それは日本人より一段低い民族とみなされていたアイヌやウイルタも同様だった。彼らも生きるのに精一杯だった。気がつくと原(ウル)アイヌやウイルタの共同体は失われていた。昭和二十年代末になってアイヌやウイルタ民族の復興運動が始まるが、言葉や習俗はともかくとして、アイヌやウイルタの人々が、いつの時代にどのような道具を使っていたのかは、はっきりわからなくなってしまったのである。

ウイルタ 首飾り 長さ約32センチ

首飾りの下に敷いてあるのは箱に入っていた精製前のイラクサ。恐らくアイヌの物だろう。アイヌはイラクサからアットゥシ(樺太アイヌ語ではレタラペ)と呼ばれる服を作る。

左 アイヌ玉(ガラス、日本製) 直径約3.4センチ

中央 鈴(真鍮、朝鮮製) 長さ約3.1センチ

右 ガラス玉(中国製) オレンジと青の玉は直径約0.8センチ、楕円系の玉は長さ約2.2センチ

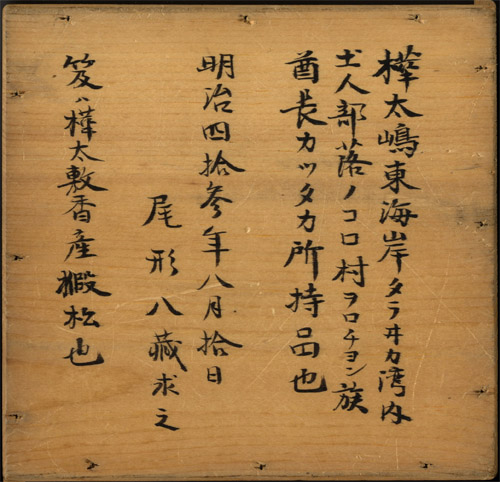

ウイルタの首飾りが入っていた箱の墨書

「樺太島東海岸タライカ湾内土人部落ノコロ村オロチョン族(ウイルタのこと。オロチョンはアイヌがウイルタを呼ぶときの名前)酋長カッタカ所持品なり 明治四十三年(一九一〇年)八月十日 尾形八蔵これを求む 笈(おい)は樺太敷香(シスカ)産椴松(トドマツ)なり」

* 『椴松』(トドマツ)の読みは北方民族博物館の笹倉いる美氏のご教授による。

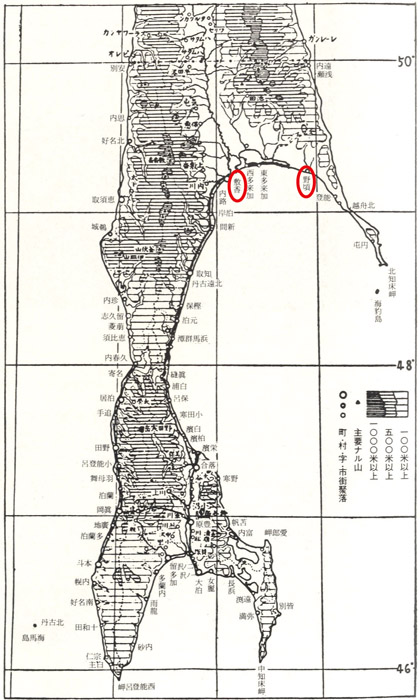

【参考図版1】野頃(ノコロ)村の位置

『樺太沿革・行政史』(社団法人全国樺太連盟 昭和五十三年(一九七八年)刊より)

僕が入手した首飾りを収めた箱には、珍しく所有者の名前と入手経緯が書かれていた。尾形八蔵は函館の実業家で、昭和二年(一九二七年)に北海道の蘭越町で紅葉谷温泉を開業した人である。敷香の大店主でもあり、この地域の商品売買を一手に引き受けていた。首飾りは野頃(ノコロ)村のウイルタの族の酋長・カッタカから譲り受けた物である。

ノコロ村はアイヌ、ウイルタ、ニブフの居留区があった敷香(シスカ)のオタスからだいぶ離れている。オタスは大正十五年(一九二六年)から昭和二年(二七)年にかけて建設されたので、この頃はまだ自由な居住が許されていたのだろう。なお尾形の墨書に『笈(おい)は樺太敷香産椴松』とあるがこれは失われたようだ。笈は日用品を収めて背中に負う箱である。

首飾りは樺太ならではの特徴を持っている。真ん中の青い大きな玉は日本製のガラスで、アイヌが好んだのでアイヌ玉と呼ばれる。円筒形をした黄色やオレンジの小さな玉と、透明で楕円系の玉は中国製のガラスである。その間に真鍮の鈴が取り付けられているが、これは朝鮮製である。つまり首飾りは日本、中国、朝鮮製品から作られている。ウイルタはもちろん、アイヌやニブフもガラスや金属の精製技術を持っていなかったので、これらの品々は交易によってもたらされた。日本人、ロシア人、中国人、朝鮮人、それに他の少数民族との交易があったのだろう。

ただ貨幣経済から立ち遅れていた少数民族は、最少限度の鉄やガラスや布などしか入手することができなかった。それが逆に各民族好みの道具や装飾品を生み出すことになった。アイヌの首飾りはタマサイと呼ばれるが、真鍮製の大きな円盤を取り付けるのがアイヌ好みである。ウイルタの首飾りはたいていガラス玉と小さな金属で作られる。またアイヌでタマサイを首にかけるのは男性だが、ウイルタの首飾りは女性用である。

【参考図版2】首飾りを身につけたウイルタの女性

『ウイルタの暮らしと民具』(網走市北方民族文化保存協会 昭和五十七年(一九八二年)刊より)

僕は十年ほど前からアイヌ、ウイルタ、ニブフといった北方少数民族に魅せられている。きっかけは懇意にしている骨董屋が、明治時代に活躍したある民俗学者のコレクションを一括で買ってきたことだった。アイヌが多かったがウイルタ、ニブフの遺物も混じっていた。全部で五百点ほどあった。

初めてそれを見た時の感動と興奮は今でも忘れられない。深夜になるまで物を弄り回し、見続けたが、背中の方にアイヌやウイルタやニブフが立っているような戦慄すら覚えた。それほど圧倒的な質と量のコレクションだった。僕は北方少数民族関係の本を買いまくり、どの民族がどういう目的で使った物なのかを特定して写真とキャプション付きのプライベートカタログを作った。あのような経験は、したくてもできるものではないと思う。

北方少数民族の魅力はその原始性にある。初源性と言ってもいい。アイヌ、ウイルタ、ニブフはもちろん、樺太、ロシア・アムール川流域、アラスカに至る北方少数民族は無文字である。松前藩は、使役労働の民とみなしていたアイヌが知識を得ることを怖れて文字を学ぶことを禁じたが、元々彼らは文字を持たなかったのである。

生まれてすぐに文字を学んだ人と無文字民族の精神構造は大きく違う。その神話や歌を調べればすぐにわかるが、彼らは循環的な世界観を持っている。この世はあの世と地続きであり、死は全ての終わりではなく新たな生の始まりである。逆に言えば書き文字が始まりと終わりという観念を生み出すのである。

そのような精神構造を反映して、アイヌ、ウイルタ、ニブフ模様には円弧紋、俗に言うぐるぐる紋が多い。このぐるぐる紋が縄文土器の模様に似ていることから、アイヌなどが縄文人の直系子孫であるという説があるが、さすがに証明は難しいだろう。むしろ無文字文化が生んだ模様だと考えた方がいいと思う。アフリカもそうだが、無文字民族の遺品にはぐるぐる紋が多い。金魚屋でインタビューしたケルト文化の碩学・鶴岡真弓先生の学問にも繋がる図像学である。ヨーロッパ古代文化であるケルトにもぐるぐる紋は多い。

この無文字文化の痕跡は、書き文字によって文化を花開かせた日本人の生活の中にも数多く残っている。たとえばアイヌやウイルタは、彼らの神が降りるための依り代に柳の木を箒のように削ったイナウ(アイヌ語)を使う。その形は神社で神官が使用する御幣とほぼ同じである。わたしたちはアイヌ、ウイルタといった最も近しい隣人の器物や歌などを研究することで、書き文字以前の日本人の精神世界を垣間見ることができる。

また北方少数民族は日本文化の奥の院でもある。よく知られているように天平時代の天平勝宝八年(七五六年)に作られた正倉院には、中国、朝鮮の文物はもちろん、ベトナムやペルシャ製品も収められている。中国や朝鮮ではもはや失われた品物も多い。日本はユーラシア大陸の東端にあり、文化のどん詰まりの地である。西方ではとっくに失われた文化や物が日本に数多く残っている。しかしそれがデッドエンドではない。まだ奥がある。北方少数民族の所持品である。

金田一京助・杉山寿栄男共著の『アイヌ芸術』三冊(昭和十六年[一九四一年]~十八年[四三年]刊)には、現在では決して蒐集できないアイヌやウイルタの所持品が写真掲載されている。中には明らかに平安・鎌倉期まで遡ることができる日本の漆器や刀が含まれている。この本に掲載された品物のほとんどは、残念ながら戦災で焼失してしまったが、杉山氏が東京国立博物館に寄贈した着物が残っている。慶長期の桃山時代の作である。

『アイヌ芸術』掲載の品物を杉山氏が誰から譲り受けたのかは記載が少ないが、写真からアイヌが日本の古い美術品を宝物として所蔵していことがわかる。それだけではない。正確な抽出は難しいが、彼らの神話や歌には、平安から室町期に遡ることができるような物語などの古層がある。ただこんなことを書いていると、薄い本一冊分の分量になってしまいそうだ。北方少数民族についてはまた回を改めて書いてみたい。

言い添えておくと、僕はもちろん北方少数民族の研究者ではない。単なるものずきである。ただこの学問分野にも弱点はあると思う。物から読み取るべき精神世界である。どんな研究もそうだが、第一級史料はどうしても過去の記録などの文字情報になる。しかし無文字の北方少数民族の場合、もっと物から情報を読み取る必要があるのではなかろうか。

たとえば僕が入手した首飾りには音が出る鈴が付いていて、元々の所有者はウイルタの男の族長である。ウイルタの首飾りは女性の装身具だが、音が出る物はシャーマン(族長を兼ねることもある)が使用する。女性用かもしれないし、男のシャーマンが祭祀用に使用した可能性もある。図版を当たってみたが鈴の付いた首飾りはほかにないようだ。他の遺物と傍証を手がかりに、想像力を働かせて推測していくしかないのである。

鶴山裕司

(図版撮影・タナカ ユキヒロ)

■鶴山裕司詩集『国書』■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■