自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■安東次男の詩の改作癖について■

池上 ぼくは高校から大学にかけて安東次男の詩や現代詩に関する評論はよく読んでいました。というのも小学生の頃から英語を習いに行っていた私塾の市川信子先生という方が安東次男の奥さんと同級生で、市川先生から安東次男という詩人の存在について教えてもらったからなんです。市川先生経由で高校生の頃にぼくが書いた詩を読んでくれて、コメントをいただいたこともあります。「なかなかいい作品だが、もっと言葉そのものを楽しんで使うようにするとよい」というアドバイスでしたね。直接お会いしたことはありませんが、一度だけ世田谷線で見かけたことがありました。薄い茶色がかったグレーのレンズの眼鏡をかけて、腕組みしながら隣の席の人に顔を向けて話をしている姿が印象に残っています。当時、すでに安東次男は詩は書いていなくて、もっぱら芭蕉や日本の古典を論じる評論家というイメージだったと思います。鶴山さんは安東次男は読まれていましたか。

鶴山 詩は「現代詩文庫」で読んだことがあります。評論は『正岡子規論』を準備していた時期に図書館で『安東次男著作集』を借りて『芭蕉七部集評釈』と『澱河歌の周辺』の頭の方だけ読みました。子規論には役立ちそうになかったのですぐ返却しちゃったんですが今回初めて通読しました。安東さんは僕が学生時代の一九八〇年代には既に大先生でしたが正直に言えばあまり興味を抱かなかった詩人ですね。

池上 改めて略歴を紹介すると安東次男は大正八年(一九一九年)生まれで、平成十四年(二〇〇二年)に八十二歲で亡くなりました。「荒地」派の黒田三郎と同い年です。従軍派詩人の一人で東京帝国大学経済学部経済学科卒ですから、黒田三郎とは同窓ですね。交流があったかどうかは知りませんけれど。『安東次男全詩全句集』の年譜によれば、徴兵の代わりに海軍短期現役仕官を志願して、終戦時は海軍主計大尉でした。これは村上一郎と同じですね。

戦後は都立桜町高校で社会科や第二外国語のフランス語を教えたり、國學院大學でフランス語講師をやったり、エリュアールやアラゴン、サガン、ソレルスなどフランス文学の翻訳をたくさんやっています。フランス語は第三高等学校の頃から学んでいて、大学では鈴木信太郎の「マラルメ演習」を聴講したそうです。昭和四十一年(一九六六年)、四十七歳で東京外国語大学教授になるのですが、講座としては「文学・比較文学」で、フランス文学者というわけではありません。昭和四十三年(一九六八年)に全共闘の学生たちに同調したということで、教授会から「弾劾・辞職勧告決議」が出されます。すごい時代ですね。ただ、すぐ評論家の粟津則雄を始めとする文学者による抗議声明が出されたりして、昭和五十七年(一九八二年)、六十三歳まで大学教授をやりました。この対話で取り上げてきた戦後詩人では例外的に安定した職業に就いていた人だと思います。

創作は元々は俳句をやっていた人で、大学生の頃に加藤楸邨主宰の結社誌「寒雷」に参加しています。詩を書く前に俳句に親しんでいたんですね。戦後は「寒雷」のかたわら、沢木欣一と原子公平が創刊した句誌「風」に金子兜太などと一緒に参加して一九四八年まで投句したと年譜には書いてあります。

鶴山 沢木欣一、原子公平、金子兜太さんは水原秋櫻子「馬酔木」―楸邨「寒雷」系だものね。「寒雷」の尖鋭な若手が集ったのが「風」で、「風」は社会性俳句の発端だった。沢木さんの句集『塩田』あたりが社会性俳句の嚆矢だと言われています。だけど後に兜太「海程」がその牙城になった。俳壇ではよくあることだけど沢木さんはじょじょに伝統俳句回帰というか虚子回帰していったからね。

俳壇では兜太「海程」は高柳重信「俳句評論」と並ぶ前衛俳句(運動)に分類されています。ただこれがよくわからなくてさ。兜太に「湾曲し火傷し爆心地のマラソン」――原爆投下を題材にしている――があり「海程」編集長だった阿部完市に「少年来る無心に充分に刺すために」――昭和三十五年(一九六〇年)に起こった社会党委員長・浅沼稲次郎刺殺事件を題材にしている――などがあるので安井浩司さんに「海程」と「俳句評論」は詩壇で言う「列島」と「荒地」派のようなものなんですかと聞いたことがあります。彼の答えは「そういう面もあるけど「海程」は季語や定型の縛りが緩い自由な俳風でそれが若手俳人たちを惹きつけた一番の理由だ」というものでした。今より伝統俳句の縛りがキツイ時代でしたから。重信「俳句評論」は難解高踏派で詩の世界で言うと現代詩に近いものだったともおっしゃっていました。

安東さんは一応抵抗派詩人と呼ばれていますから社会性俳句の「風」に参加したんでしょうね。だけど今回『著作集』で俳句も読んだけど社会性俳句と言えるような句はまったくなかった。まあ『著作集』全八巻(昭和五十二年[一九七七年]完結)は安東さんの生前刊で、全集ではなく安東さんによるセレクトなわけだけど。

池上 詩のほうは昭和二十四年(一九四九年)に小野十三郎に秋山清を紹介され、第二次の詩誌「コスモス」に参加します。ですから昭和二十四年に、三十歳で初めて詩を書いて、早くも翌昭和二十五年(一九五〇年)に第一詩集『六月のみどりの夜わ』をコスモス社から出版したわけです。跋文は野間宏が書いています。「コスモス」はアナキズム系詩人の秋山清や小野十三郎、岡本潤が中心でしたから、安東次男は系統から言えばアナキズム系ですね。抵抗派詩人と言われたゆえんです。

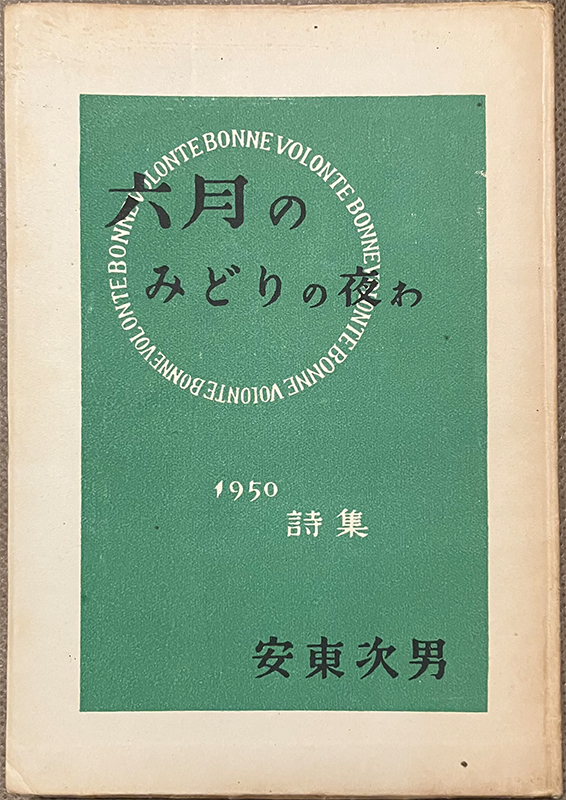

安東次男 第一詩集『六月のみどりの夜わ』

昭和二十五年(一九五〇年)コスモス社刊

鶴山 まずそこがよくわからないんだな。抵抗派詩人というのはいったい何を意味してるんだろう。戦中は海軍幹部だったわけだから戦後の話ですよね。

池上 そうですね。いまとなると「抵抗派」という言葉が何を指していたのかは、よくわかりませんよね。大ざっぱに言えば戦後日本の政治体制を批判した社会派、いわゆる左翼系の詩人ということでしょうね。安東次男の場合には、これに加えて「コスモス」に参加していた金子光晴の影響が大きいんです。第一詩集を出した翌年の昭和二十六年(一九五一年)に第二詩集『蘭』を刊行しますが、金子光晴が序詩を書いています。金子光晴こそ、当時は戦時中に反戦詩を書いた「抵抗詩人」と言われていたわけで、安東次男にはその衣鉢を継ぐ詩人というイメージがあったんじゃないかなと想像します。

その後は一九五二年に創刊された左翼系の詩誌「列島」にも参加して、社会批判詩を書いています。昭和二十八年(一九五三年)に『抵抗詩論 詩の創作と実践のために』を青木書店から出版しています。ぼくはこの本は読んでいませんが、目次を見ると第二次世界大戦中のフランスでレジスタンス詩を書いたルイ・アラゴンやポール・エリュアールについても論じていますね。昭和三十年(一九五五年)には『にしん――凶漁地帯を行く』というルポルタージュを、安部公房が中心となって結成された「現在の会」から出版しています。このルポは昔読みましたが、凶漁に見舞われた北海道のニシン漁の実態を取材した本格的な内容です。この方向に進んで行けば、安東次男はノンフィクション作家になっていてもおかしくなかったとぼくは思いますね。

左翼系の戦後詩人としての安東次男は「列島」が終刊になった一九五五年ぐらいまでだと思います。一九五六年に評論家の粟津則雄と知り合いになり、その後、方向転換を図ったのではないかというのがぼくの推測です。昭和三十五年(一九六〇年)に評論集『幻視者の文学』を弘文堂から出版し、詩集『からんどりえ CALENDRIER』を書肆ユリイカから出します。この詩集は銅版画家の駒井哲郎との詩画集で、三十七部限定でした。実際には、これに先立ち篠田一士や丸谷才一がやっていた雑誌「秩序」に「CALENDRIER」として全篇を発表して詩集に代えたというちょっと変わった経緯があります。その後、「詩集」としては『CALENDRIER』という名称になっているわけですが、ここに収められた詩は、『蘭』までの抵抗詩とはまったく異なる作風で、いわば芸術派になったという感じです。あとで具体的に論じたいと思いますが、この方向転換というか、作風の断絶が詩人としての安東次男のいちばんの問題点でしょうね。

その後、昭和三十六年(一九六一年)に与謝蕪村や芭蕉、ランボー、ボードレール、ルドンなどを論じた『澱河歌の周辺』を出して読売文学賞を受賞します。この辺りから次第に日本の古典詩歌を論じる評論家になって行くわけです。『芭蕉七部集評釈』(一九七二年)が評論の代表作でしょうね。この間、昭和四十一年(一九六六年)に駒井哲郎との共同制作でもう一冊詩画集『人それを呼んで反歌という』を限定六十部で出していますが、これは最初から詩画集のために書かれた詩で、いわゆる「詩集」とはちょっと違った性質の作品です。しかし、これ以降は詩は書かなくなるので、実質的には最後の詩集と考えていいと思います。

昭和四十六年(一九七一年)には最初の句集『裏山』を限定私家版で出版して、その後は芭蕉を中心とした古典の評論家になった感じです。句集は晩年まで出していますから、詩人から俳人になったと言ってもいいでしょうね。実際、没後に思潮社から出た全詩集は『安東次男全詩全句集』(二〇〇八年)というタイトルになっています。あと昭和四十九年(一九七四年)には写真入り骨董エッセイ集『古美術 拾遺亦楽』を新潮社から出版しています。

戦中は海軍幹部、戦後は左翼系の抵抗派詩人として出発し、フランス文学の翻訳もやり、一九六〇年以降は芸術派詩人に方向転換して、やがて俳句中心の日本古典文学の評論家になり、詩作をやめて俳人になったという安東次男の経歴はユニークですが、文学者としての像はつかみにくい。ぼくは安東次男は初期は金子光晴の影響を受けていたけれど、途中から小林秀雄をロールモデルにしたんじゃないかと思っているんですけどね。小林秀雄は若い頃に富永太郎や中原中也と親しくつきあい、ボードレールやランボーなどフランスの象徴主義の詩に大きな影響を受けます。でもそれはほんの若い一時期のことで、評論家になってからは日本の古典を論じるようになって、最後は『本居宣長』を書いたわけですよね。小林秀雄は古美術や骨董にも造詣が深かったですしね。

それで、今回改めて『安東次男全詩全句集』で詩を読み返してみて、ちょっと気になったことがあるんです。それは初期の作品が大きく改作されていることです。今日は第一詩集『六月のみどりの夜わ』(一九五〇年)の初版を持ってきたので、実際に定本『六月のみどりの夜は』と比較してみます。初版は書記法的にもおもしろい詩集で、助詞の「は」を「わ」、「へ」を「え」と書いています。戦後のある時期には、表音式仮名遣いにするのであれば「わ」や「え」にすべきだという主張があったと何かで読んだ覚えがあります。言われてみれば発音どおりに表記するなら「こんにちは」より「こんにちわ」のほうが「正しい」ですよね(笑)。なぜそんな書記法にしたのか安東次男は説明していませんが、これはある意味ラディカルな表記で、制度に対する「抵抗」と考えることもできると思います。

【初版】

花 花

陽は温暖に降り洒ぎ、風は花々揺つていた 中原中也

ぺしやつというのわ。

おれの。

つぶれるおとだ。

ぺしやつというのわ。

かこの。

おれの。

にんげんのなかに。

いすをもたなかつた。

おとだ。

それわこうそくどきかいとべるとのなかで。

はかれた。

みじゆくなおうとのおとだ。

それわけつしてみらいえいごう。

ほろんでわならない。

なにものかであることを。

おれにおしえ。

ほろんでしまつて。

もうなにもいえなくなつた。

なかまの。

それこそぺしやつとした。

こえやからだのいちぶぶんが。

なんのためにほろんだのかを。

いやおうなしにおしつけてくるおとだろう。

(中略)

ほろんだのわ。

おれやおれたちの。

なかまでわないということを。

わかつたら。

あいつがもつていた。

はずかしいようなうぶさにかけて。

あいつにしかいえない。

「おまえ」にかけて。

おれたちも。

バセドウしびようのように。

めだまをとびださせないで。

しようのないあいじようを。

もいちど。

しゃんと。

しなおすことだ。

そんなときだ。

ほんとうに。

ひがおんだんにふりそそぎ。

かぜがはなばなゆつているのわ。

【定本】

花々

陽は温暖に降り洒ぎ、風は花々揺つてゐた 中原中也

ぺしゃっというのは

おれの

つぶれるおとだ

ぺしゃっというのは

かこの

おれの

にんげんのなかに

いすをもたなかつた

おとだ

それはこうそくどきかいとベルトのなかで

はかれた

みじゆくなおうとのおとだ

それはけつしてみらいえいごう

ほろんではならない

なにものかであることを

おれにおしえ

ほろんでしまつて

もうなにもいえなくなつた

なかまの

それこそぺしゃっとした

こえやからだのいちぶぶんが

なんのためにほろんだのかを

いやおうなしにおしつけてくるおとだ

(中略)

ほろんだのは

おれやおれたちの

なかまではないということを

わかつたら

あいつがもつていた

うぶさにかけて

しようのないあいじようを

もいちどしゃんと

しなおすことだ

そんなときだ

ほんとうに

ヒガオンダンニフリソソギ

カゼガハナバナユツテイルノハ。

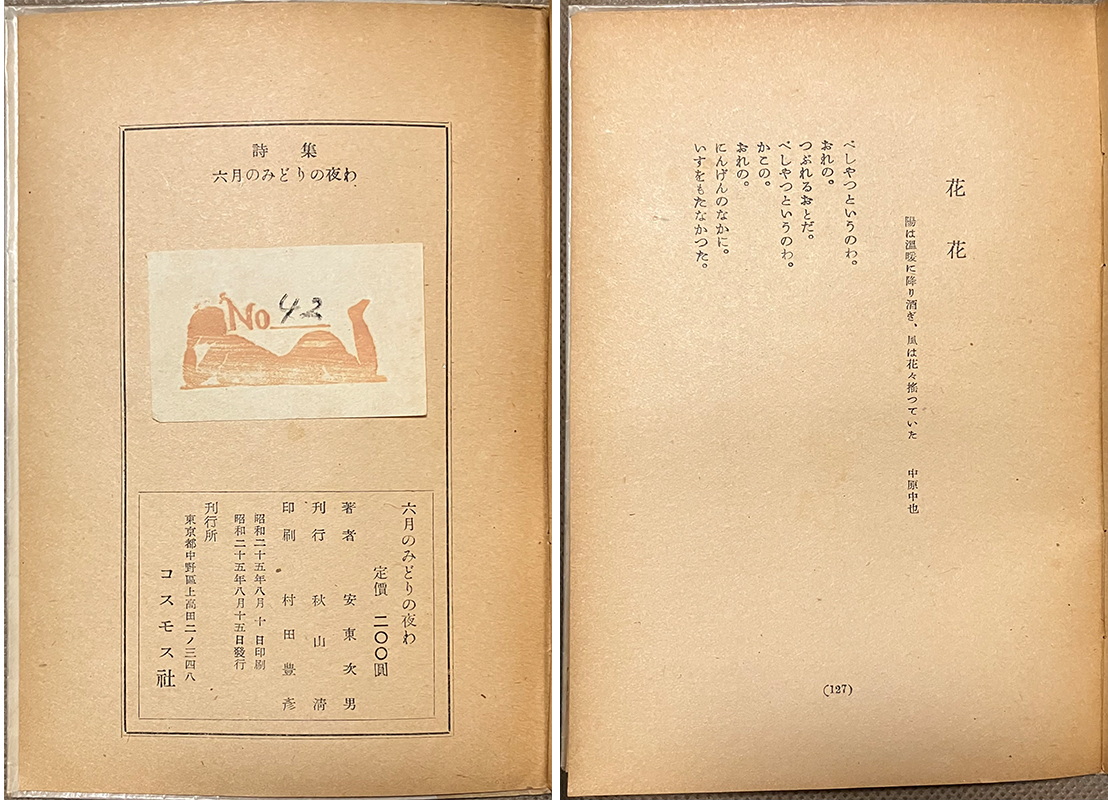

初版の『六月のみどりの夜わ』は四部構成になっていて、「花 花」は後半の第四部に収載されていますが、定本では章分けがなく、「花々」というタイトルで詩集の巻頭に置かれています。大きく違う点は三つあって、助詞の「わ」が「は」になっていること、一行ごとに句点(。)が打ってあったのが最後の行だけになっていること、後半の「あいつがもつていた。/はずかしいようなうぶさにかけて。」以降が大きく変わっていることです。五行バッサリ削って、末尾の二行は一行空けだったのがなくなり、二字下げで「ひがおんだんにふりそそぎ。/かぜがはなばなゆつているのわ。」がカタカナ表記になっています。吉本隆明は『全詩全句集』の「月報」のエッセイで、『六月のみどりの夜わ』の草稿を読んで「この人は俳句をやっていたな」と思ったと書いていますが(「ひとつの疾走」)、一行ごとに句点を打ったのには俳句の影響があるような気もします。

安東次男 第一詩集『六月のみどりの夜わ』

「花 花」の冒頭ページと奥付

鶴山 詩稿だけでよく俳句をやっていたとわかったなぁ。

池上 吉本は「かれが、じぶんで俳句をやっていたといったのか、記憶が確かではない」とも書いていますから、安東次男から俳句の話を聞いていたのかもしれませんね。

鶴山 初版は表記が異様なんだけど、やはり定本より初版の方がいいと思います。ある時代特有の切迫感の問題です。

安東さんが『六月のみどりの夜わ』を刊行したのは昭和二十五年(一九五〇年)で戦後間もないでしょう。わかりやすいように漢字交じり表記にすると「ぺしゃっというのは/俺の/潰れる音だ/ぺしゃっというのは/過去の/俺の/人間の中に/椅子を持たなかった/音だ」です。これは戦中の自己批判と読める。また「滅んでしまって/もう何も言えなくなった/仲間の/それこそぺしゃっとした/声や身体の一部分が/何のために滅んだのかを/否応なしに押しつけてくる音だろう」とあるので戦友へのレクイエムでもある。ただ戦中総括は苦しい。だから無意識的に一行ごとの句点、つまり吃音的な書法になったのではないか。

後半の「滅んだのは/俺や俺たちの/仲間ではないということを/分かったら」は舌っ足らずな表現です。恐らく滅んだのは俺と戦友の精神ではなく軍国主義的な何かだという意味でしょう。でないと「あいつが持っていた/恥ずかしいような初心さにかけて/あいつにしか言えない/「おまえ」にかけて/(中略)/しょうのない愛情を/もう一度/しゃんと/し直すことだ」に繋がらない。ではどんな「愛情」を取り戻そうとしているのか。

「花 花(花々)」は中原中也の散文詩「ゆきてかへらぬ」をエピグラフにしています。「僕は此の世の果てにゐた。陽は温暖に降り洒ぎ、風は花々揺つてゐた。」で始まり「名状しがたい何物かゞ、たえず僕をば促進し、目的もない僕ながら、希望は胸に高鳴つてゐた。」がクライマックスです。「此の世の果て」まで追いつめられた中原がなおも「希望」を求めている。

安東さんは中原好きで「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」(「サーカス」)などの平仮名表記の影響も受けていたんでしょうね。「花 花(花々)」は中原のエピグラフで始まり、引用にはないですが真ん中あたりで繰り返し、末尾でまた繰り返して終わります。つまり中也詩のコンテクストにべったり沿っている。

初版は一行空きで「ひがおんだんにふりそそぎ。/かぜがはなばなゆつているのわ。」で終わる。本文と一行空きで切れるのは、中原詩の救済願望を別格の高次審級に置くような効果があると思います。しかし定本では一行空きナシ二字下げカタカナ表記「ヒガオンダンニフリソソギ/カゼガハナバナユツテイルノハ。」に改稿されている。こちらは異化の効果をもたらしていると思います。安東さんはその方が中原的救済願望が際立つと考えたのかもかもしれません。しかし初版の中原詩をなぞるような素直さが失われてしまっている。カタカナ表記により中原的救済願望が相対化されてしまったような印象を受けます。

自由詩は日本文学におけるパイロット文学であり本質的に前衛であることを宿命付けられています。萩原恭次郎『死刑宣告』などが典型的ですが詩人は異様な表記法を排除しません。むしろ惹きつけられる。とっかかりがある場合はなおさらです。詩を書く際にいつも意識しているわけではないですが詩人は行切り、句読点の打ち方、平仮名片仮名アルファベット表記などの細部が詩の良し悪しを決めるのを知っている。安東さんは定本で「花 花(花々)」を普通の詩に改作してしまった。言いにくいですが詩人としてのセンスのなさ、勇気のなさを感じますね。

池上 それで言うと、初版には野間宏が「安東次男の詩について」という跋文を書いているんですけれど、これがすごい。「故郷のなかの異國にて」という詩について、「また次の「せんそうちゆう」の「ちゆう」の使い方にも私は許しがたいものを感じる。ここに私は一部の経験主義的な、放浪者詩人たちの無雑作な、言葉に対する反省のない言葉使いと同じものを感じて不快である。/「せんそうちゆう機雷」――こうした機雷の使い方はかえつて機雷をぼやかしてしまつていて、この詩人が厳密な思考力を欠いていることを示しているのではないかとさえ思われる」と書いているんです。ほかにも「「佐渡」や、「六月のみどりの夜わ」などのような詩は私はすきではない」とか、とても跋文とは思えない(笑)。だけど、安東次男のほうもある意味すごくて、初版に収載されている「故郷のなかの異國にて」では「せんそう中機雷」と直しちゃっているんです(笑)。おそらく跋文の原稿を読んで改作したんでしょうけれど、これはちょっとどうなのかと……。さらに定本では初版の「せんそう中機雷のしずめてある東京湾の入口を」が「機雷のしずめてある伝説の鬼が島の入口を」と改作されている。野間宏の批判が堪えたのかもしれないですけれど、やっぱり草稿の「せんそうちゆう機雷のしずめてある東京湾の入口を」が異様な表記ですけれど詩の表現としてはいちばんいいようにぼくは思いますね。

あと、『六月のみどりの夜わ』に入っていて、『著作集』や『全詩全句集』には収載されていない詩も紹介しておきます。

タワーリシチ女房よ

―きようの日に遠くえゆく妻と子に―

あんまりまつ四角な荷造ができたから、

泣けたさ。

おれはこんな上手な荷造ができるとわ

きようまでおもいもしなかつたが、

ついでにこいつも荷造して送ろうかと、

もの指しで親父をたたくことをおぼえた

こいつを指して

わらつたら、

とたんに女房が

ぱらぱらつと

あられのような涙をこぼしたさ。

(中略)

おまえ、愛するものよ、

女房よ、子供よ、

なみだがでるということわたいしたことでわないが、

こいつがもの指でおやじをたたくということわ、

これわどえらいたいしたことだろう。

ああ、おれわ、

おれに ふさわしい

おまえの愛情がほしいさ。

おまえわほんとうわ

勇気があるのだが、

女房よ、

なぜおまえはおれにたいしてそんなに臆病なのか。

おれがあまりに女姓的だとでもいうのか、

それとも

おれにわおまえの田舎つぺいの歌がわからぬとでもいうのか。

ああ

タワーリシチ女房よ、子供よ、

おまえ、愛するものよ。

ごつとん、ごつとん、

ひきさかれてゆくのわ

おれやおまえたちの愛情でわないはずだ。

(註)タワーリシチはロシヤ語で同志の意味

この詩は初版『六月のみどりの夜わ』の最後に置かれている作品です。

鶴山 一種のペルソナ詩として読めますね。曖昧な書き方だけど「おれ」は旧世代の「おやじ」をも「まつ四角」に「荷造」できる現代のコミュニストであり、イデオロギーによって「女房」「子供」と引き裂かれる。イデオロギーと家族への愛情は両立しないということか。一九五〇年代にはスターリニズムの実態が世界中に伝わっていましたから。日本の革命運動はよりよい社会を実現するための方途として社会主義に固執しながら現実政治の世界で革命の可能性を担っていた日本共産党が体制内反体制となり、無力化してゆくことで終焉したわけだ。

池上 この詩、実は一九五二年に三一書房から出た『安東次男詩集』に収載する際に「テルコとナナ」という題で書き直されているんです。

とうとうものさしで

おやじをたたくことを覚えたね

指さしてわらつたら

とたんに

テルコが

ぱらぱらっと

アラレのような泪をこぼしたのだ

あまりまっ四角な荷づくりは

目のやり場がないよ

(中略)

汽車の箱の中にはいつてからも

窓をあけろとテルコにせがみ

まだモノサシでおやじをたたくことをやめない

ナナを送つてあげよう、

ナミダの温度は

ほんとうにナナのミルク壜とおなじなのか

人間が泣くのは

東京のポンプの音に似てるか

だから、

テルコよ泣くのはおよし、

引裂かれてゆくのは

おれやおまえの愛情ではないはずだ。

年譜を見ると、一九五二年に「野田照子と離婚」と書いてあります。初版に収められた詩は一九四九年に書かれているので、この時点ですでに何らかの事情で妻子が東京を去って行ったと推察されますが、「タワーリシチ女房」では「同志」と呼ばれていた「女房」が、「テルコとナナ」では「テルコ」という名前になっています。「ペルソナ詩」ではなくて、普通の詩になっちゃっている。鶴山さんがおっしゃった「イデオロギーによって「女房」「子供」と引き裂かれる」という含みはきれいに拭い去られています。要するに共産主義者的な表現を作品から消しているわけですね。

鶴山 不可解な改作というか換骨奪胎作だね。離婚は人生の一大事だけど物書きの性としては秀作を書き残すチャンスでもある。なんでこんな半端なことをしたのかねぇ。センスねぇなぁ。

池上 安東次男の代表作と言われる「六月のみどりの夜は」(初版「六月のみどりの夜わ」)も改作されています。

【初版】

六月のみどりの夜わ

かこまれているのわ

夜夜のかぜである

夜夜のかわずのこえである

ひわれたつくえのまえにすわつて

酢のにおいがただよう

それでねつた

めりけんこのにおいがただよう

ほてるからだに

ひとところひりひりしている

骨ばつた掌にわ一冊の字引がある

手垢ですりきれている

それをなでている掌にあついきおくがあり

骨ばつた掌わ

いちじいつかくに

たんねんに意識をあつめ

じつちよくに

それをかきとるだろう

ほてるからだにわ

これからも酢でねつためりけんこわよくきくだろう

きようまたひとりの同志がころされた

おびただしい

軍靴とこん棒の下から

おしつぶされ

働いて油でよごれた

しようじきな手が一本

ぬうつてとでていた

その骨ばつた掌のかなしみが

いま六月のよるにかこまれて

巨大にそこにくいいつているだろう

目わかたくななまでに伏目で

なでつくされあかじみて

ながいあいだにそこだけとびだしてのこつている

活字の隆起を

たんねんにまだなでているだろう

それわ

ふしぎな光景でわないか

しかしそのふしぎな光景わ

ねつつぽい瞳をもつているだろう

精いつぱいのあらがいの

掌をもつているだろう

びんかんなゆびのはらから

つたわつてくるのわ

ざくろのように破れた肉に

烙印された感觸

闇にふとく呼吸する鼻孔から

ながれこんでくるのわ

それをはねかしている酢のにおい

五躰わ

夏の夜にはげしくふるえている

かこまれているのわ

夜夜のかぜであり

夜々のかわずのこえである

それらのなかで

つくえわひわれ

げんこう用紙やなべや茶わんがとびちらかつて

それにまじつてどんぶりのなかからわ

酢でねつためりけんこのにおいが

ただよう

そんな六月のみどりのよるわ

どこかまだよわよわしい

(五・三〇事件にたおれた同志のために)

【定本】

六月のみどりの夜は

かこまれているのは

夜々の風であり

夜々の蛙の声である

それを押し返して

酢のにおいがただよう、

練つたメリケン粉の

匂いがただよう。

ひわれた机のまえに坐つて、

一冊の字引あれば

その字引をとり、

骨ばつた掌に

丹念に意識をあつめ

一字一劃をじつちよくに書き取る。

今日また

一人の同志が殺された、

蔽うものもない死者には

六月の夜の

みどりの被布をかぶせよう、

踏みつぶされた手は

夜伸びる新樹の芽だ。

その油を吸った掌のかなしみが、

いま六月の夜にかこまれて

巨大にそこに喰い入つている。

目は頑ななまでに伏目で

撫でつくされ

あかじみて

そこだけとびだしてのこつている

活字の隆起を

丹念にまだ撫でている、

それは不思議な光景である

しかしそのふしぎな光景は

熱つぽい瞳をもつ

精いつぱいのあらがいの

掌をもつている、

敏感な指のはらから

つたわつてくるのは

やぶれた肉に

烙印された感触、

闇にふとく吸う鼻孔から

ながれこんでくるのは

はね返している酢の匂い、

五躰は

夏の夜に激しくふるえている、

かこまれているのは

夜々の風であり

夜々の蛙の声である、

それらのなかで

机は干割れ

本や鍋や茶碗がとび散つて

それにまじつて

酢でねつたメリケン粉の

匂いがただよう、

いまはただ闇に

なみだ垂れ、

ひとすじの光る糸を

垂れ

あわれ怒りは錐をもむ、

やさしさの

水晶の

肩をふるわせる……

そんな六月のみどりの夜は

まだ弱々しい。

(一九四九・五・三〇事件の記念に)

初版の末尾には「五・三〇事件にたおれた同志のために」と書かれていて、定本では「一九四九・五・三〇事件の記念に」となっています。調べてみると、一九四九年五月三十日には旧丸の内都庁舎議事堂前で東京都公安条例反対デモが行われ、デモ隊が警官隊と衝突して東京交通労働組合柳島支部の車掌が圧死するという事件が起こっていました。この詩の「五・三〇事件」というのは、この事件を指しているのだろうと思います。詩のキーワードが「掌」なのは、犠牲者が「車掌」だったからでしょうね。

この詩も初版と定本を比較すると、定本では詩行がかなり削られ、特に最終部が完全に書き替えられています。この詩も定本より初版のほうがいいと思います。表現としては未熟かもしれませんが、初版にはしゃべり言葉的な素直な流れがあるのに対し、定本はカッチリとした書き言葉的な詩になっているため、「六月のみどりの夜」というイメージの瑞々しさが失われている感じがします。

鶴山 同感です。「酢の匂い」と「メリケン粉」が出てきますがこれは「酢小麦粉湿布」と呼ばれる民間治療法の一つです。打ち身や捻挫に効くと言われていた。

「六月のみどりの夜は(わ)」に限りませんが九十九・九パーセントの詩は意味と音またはイメージ連鎖から読み解ける。入沢康夫の「詩は意味の伝達の道具ではない」というテーゼを頭から信じてはいけません。それが本当に実現されているのは全盛期の入沢康夫と岩成達也の詩くらいです。

「六月のみどりの夜は(わ)」は痛みを癒す酢小麦粉湿布と辞書(活字)、それに夜がキーワードになっています。夜が詩篇全体のイメージであるのは言うまでもありません。夜は明けない、希望のない闇に閉ざされている。そんな夜(闇)に痛みを癒す酢の匂いが漂い、心と身体に痛みを抱える青年が辞書を手に取る。それは活字、紙に刻印する鉛活版のイメージを引き出すためです。五・三〇事件は人の精神に、歴史に刻印されなければならないということ。

初版最終部の「どんぶりのなかからわ酢でねつためりけんこのにおいが/ただよう//そんな六月のみどりのよるわ/どこかまだよわよわしい」は冒頭の酢小麦粉湿布のイメージの繰り返しですが「どこかまだよわよわしい」の解釈は多義的。五・三〇事件の傷は癒されていないと解釈することもできるし革命はまだだと解釈できないこともない。この事件にショックを受けたけどどう評価していいかわからないという正直な詩だと思います。

定本の方は三好達治の抒情詩の終わり方みたい。「いまはただ闇に/なみだ垂れ、」だから五・三〇事件はすでに遠い過去であり、「あわれ怒りは錐をもむ、」なので事件に対する怒りも哀れなだけ、そして「やさしさの/水晶の/肩をふるわせる……」でしょう。なんのこっちゃ(笑)。最終二行は初版とほぼ同じだけど浮いている。改作によって何を新たに強調したかったのかわからない。ただ定本「一九四九・五・三〇事件の記念に」と初版「五・三〇事件にたおれた同志のために」の為書きの違いは象徴的です。定本には涙して肩を震わせる安東次男はいますが「同志」は不在です。

池上 以前取り上げた黒田喜夫の改作の仕方と似ていますね。迷いがあったんでしょうか。

鶴山 黒田さんは本当に迷っていた。心から共産党に共感して工作者となり裏切られ、それでも生涯社会主義革命の可能性を信じようとした人ですから。彼の改作理由はわからないことはない。だけど安東さんはどうかな。

吉本隆明と谷川雁といっしょに「試行」を創刊した村上一郎は安東さんより一歳年下で、一橋大学からやはり海軍主計中尉、終戦時に大尉です。戦後共産党に入党していますが三島由紀夫への共感から言ってもじょじょに右傾化していった。安東さんにも同じ匂いを感じる。でも一切その説明がない。村上さんのような激しい精神の葛藤もない。「荒地」の鮎川らには戦中の自己を総括した詩や散文があるけど安東さんにはあるのかな。

よりよい社会を模索して政治批判を行ったのは「荒地」派も「列島」派も同じ。戦後の詩人のほとんどが反体制的だった。もちろん国粋主義的に右傾化していった作家もいる。ただ乱暴なことを言えば文学者は思想的〝筋〟さえ通っていれば左翼でも右翼でも関係ない。思想の強さが魅力的作品を生むからです。安東さんにそれがあるのかと言えばないと思う。

安東さんが戦後の一時期抵抗派詩人だったのは確かだと思います。しかし反体制イデオローグ(社会批評家)だったことはありません。詩ではうっすらそれを辿れますが改作後の「定本」で当初の衝撃や感慨を薄めてしまった。戦後詩の文脈では抵抗派詩人は一種の勲章です。安東さんは抵抗派詩人の勲章を手放さないままなし崩し的に日本古典文学批評にシフトしていったように思います。安東次男という強烈な人格は一貫しているけど思想はそうじゃない。

いずれにせよ改作は賛成しません。改作して初版よりいい作品になることはまずない。でもある種の作家たちは過去から現在まで一貫している完璧な自己像を作り上げたいようなんだな。だけど文学者は無謬ではない。過去と考えが変わったのならそう書けばいい。現代(現在)に合わせて変化することの方が重要です。

池上 だけど安東次男も『現代詩の展開・増補版』(一九六七年)に収載された「詩時評」では、蔵原伸二郎の詩集『岩魚』が定本で初版の詩を改作していることに言及して「詩人が詩を改作することは珍しいことではないし、また、改作のよしあしは他人が軽々しくいうべきことでもない。蔵原はかれの最後の詩集となった『岩魚』を論ずるばあには、この定本によってほしいと言いのこしたという。そういうことをもちろん承知した上で、いまなお私は、ここにかかげた初版のかたちが好きである。この作者は、どうしてまた右のように改めたりしたのであろうか? いまとなっては、それをたずねるすべもないのが残念だ」と書いているんですよ(笑)。そして「作者としては、秘めた心の傷にあまりにも深く触れすぎたのであろう。晩年の蔵原は、戦争の傷痕を忘れろ。とつよく自分にいいきかせたかったのかもしれぬ。そういうふうに改作し、削除していったように思われる」と言っています。この言葉はそのまま安東次男が初版『六月のみどりの夜わ』を改作した理由を語ってるのではないでしょうか。

安東次男と親しかった詩人の中村稔さんは『全詩全句集』の「月報」の粟津則雄さんとの対談で「安東と政治の問題というのは難しい問題で、五〇年代のはじめに出版した『六月のみどりの夜は』という詩集はずいぶん政治的な詩集だけれど、それでもその詩集のあとがきには「政治的風景から離反するのではなしに、政治的風景を押しつつんで進めてゆくような歌」を歌いたい、と言っているんです。このあとがきにもすでに、安東と政治のデリケートな関係が表われている。安東にはこの時点以前に共産党に属していた時期があったはずで、にもかかわらず共産党という組織に対する違和感があり、それでいてなおかつ社会主義というものに対する強烈な関心があって、そういう思想的相剋のなかからこの詩集は歌われたんだと思うんです」と言っています(「詩のはじまる場所」)。しかし、安東次男は黒田喜夫とは違って、一九六〇年以降は社会主義に対する関心を失うとともに、詩集『CALENDRIER』では詩のスタイルも一変させました。

球根

みみず けら なめくじ

目のないものたちが

したしげに話しかけ

る死んだものたちの

瞳をさがしていると

一年じゆう

の息のにお

いが犇めき

寄つてくる

小鳥たちの屍骸

がわすれられた

球根のようにこ

ろがつている月

葬られなかつた

空をあるく寝つき

のわるい子供たち

あすは、

すいみつ。せみ。にゆうどうぐも。

(六月)

例によって定本までにいろいろ細かい手直しがされているのですが、ここでは『現代詩文庫 安東次男詩集』から引用しました。『CALENDRIER』というのはフランス語で、カレンダーのことですね。だから一篇ずつ「(六月)」とか入っている。暦をコンセプトにしたあたり、すでに俳句の世界に近づいている感じがします。最後の「あすは、/すいみつ。せみ。にゆうどうぐも。」なんて季語を並べているみたい(笑)。

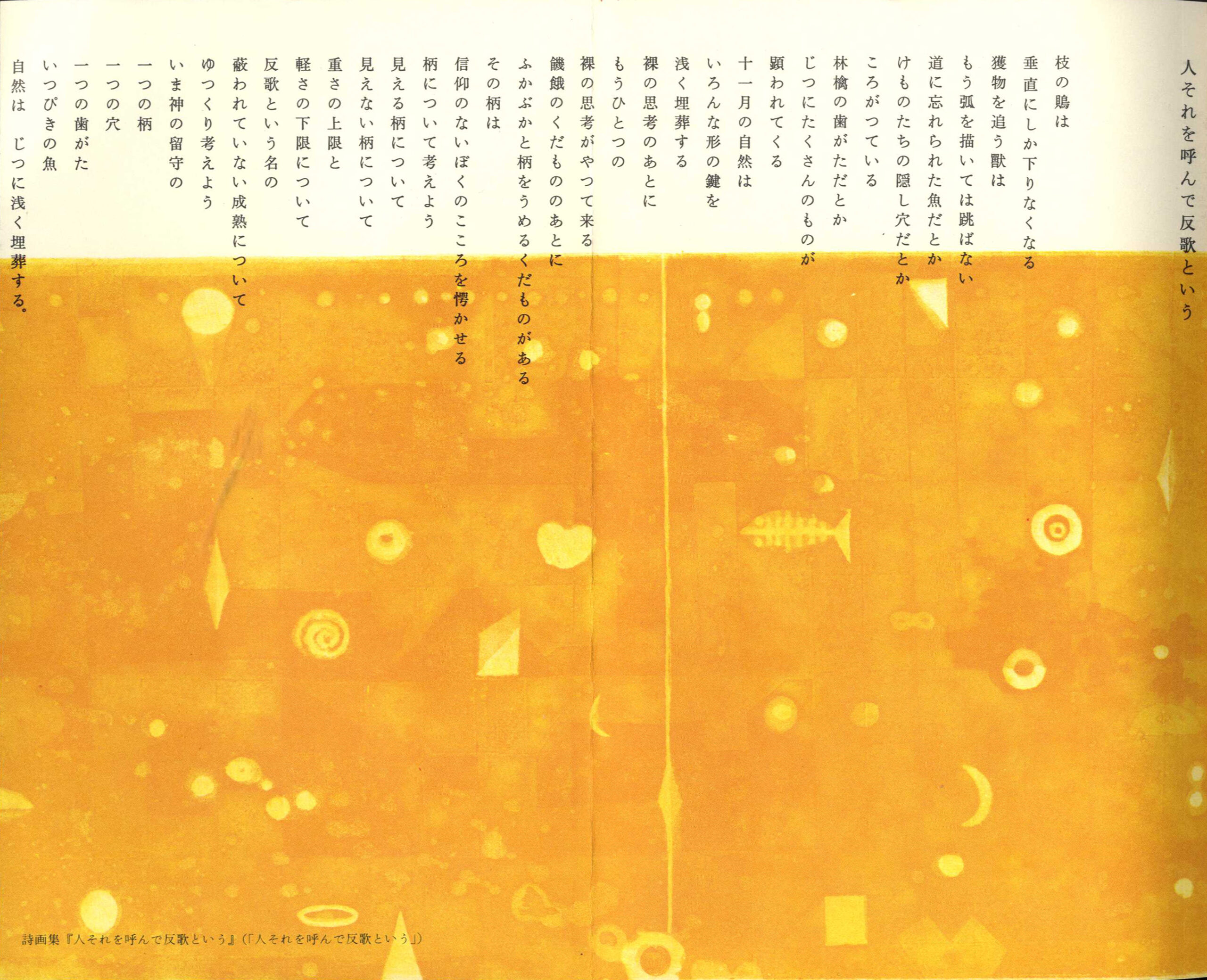

詩集『CALENDRIER』や詩画集『人それを呼んで反歌という』に収載されている詩はすばらしいとぼくは思っているのですけれど、もう抵抗詩ではまったくないんです。いずれも銅版画家の駒井哲郎とのコラボ作品ということもあって、言語芸術としての詩、それも絵画的なイメージを意識した詩になっています。ただ、抵抗詩から芸術詩に変ったこと自体は特に問題とは思わないんですけれど、この変化というか断絶について、安東次男自身がどう考えていたのかがよくわからないんです。抵抗派詩人・安東次男と芸術派詩人・安東次男というふたりの詩人がいるような感じがして、定本で初期の詩をいくら改作しても、ひとりの詩人としての像を結びにくい。田村隆一だって初期の詩と後期の詩ではまったくスタイルが変わっているわけですけれど、詩人としての一貫性は保たれている。安東次男の場合は改作なんてしないで、むしろ断絶をそのまま提示したほうが結果的にはよかったような気がするんですけれどね。

しかし、詩画集『人それを呼んで反歌という』は安東次男と駒井哲郎が相当な時間をかけて制作しただけあって、美術館でしか見たことはないですけれど、すばらしいですよ。

鶴山 何年くらいかけているんですか。

池上 年譜にはおよそ四年と書いてありますね。

鶴山 駒井さんは人気の版画家だから、実質的に駒井さんのオリジナル版画によって古本・美術市場で高値が付く美術品だね。ただ詩画集は難しい。すぐ思いつくのは谷川俊太郎と香月泰男さんの『旅』であれは素晴らしい詩画集だった。でも瀧口修造とミロの『ミロの星とともに』はイマイチだったなぁ。大岡信と加納光於さんの『アララットの船あるいは空の蜜』は共作だけど完全に一点モノのオブジェだしね。

『からんどりえ 詩集』と『人それを呼んで反歌という』は『著作集』で読みましたが安東さんはこの二冊を「人それを呼んで反歌という」の章にまとめ、かつ『からんどりえ 詩集』を「CALENDRIER 定本」のタイトルに変えている。詩が改稿されているのかどうかはわかりませんが、制作時には一貫した制作姿勢・思想があったわけだからオリジナルのまま収録する選択もあったはず。でも『著作集』での詩のまとめ方を見ると駒井哲郎が抜け落ちてしまっている。安東次男しかいない。

戦後詩という文脈で言えば、安東さんは戦後詩の〝同志〟という感じがしない。思想が一貫している田村隆一などの戦後詩人でも時代変化に合わせて書法を変えることはある。しかし安東さんの書法の断絶は思想の一貫性の欠如ゆえだと思う。なるほど一冊ごとの〝作品集〟の完成度は高いかもしれない。だけどてんでバラバラ。だから後から改稿したり『著作集』や『全詩全句集』で構成を組み替えることになる。現時点の思想で過去作品を変えちゃうんだな。

安東次男 駒井哲郎 詩画集

『人それを呼んで反歌という』昭和四十一年(一九六六年)限定六十部

池上 安東次男と駒井哲郎の詩画集に限りませんが、詩画集として提示されている詩を、文字だけで読んで評価していいのかという問題はありますね。しかし駒井哲郎の作品集や美術館で展示されていた詩画集を見た印象では、詩集『からんどりえ CALENDRIER』では詩と銅版画が拮抗しているけれど、詩画集『人それを呼んで反歌という』では安東次男の詩より駒井哲郎の銅版画のほうがすばらしいと思いました(笑)。そんなこと言ったら怒られちゃうけれど、瀧口修造とミロの詩画集を美術館で見た時も、詩が印刷されていないほうがいいんじゃないかと思っちゃったんですよね。もちろん安東次男や瀧口修造の詩もいいんだけれど、美術館で見るとね……。ちゃんと詩画集で読まなければ評価はできませんよね。だけど『からんどりえ CALENDRIER』も『人それを呼んで反歌という』も限定版だから、やっぱり鶴山さんがおっしゃったように美術品で、文学書ではないような気がします。

一方、この時期に書かれた安東次男の詩でぼくがおもしろい思うのは「残雪譜」という作品です。『著作集』や『全詩全句集』では「CALENDRIER 補遺」ということで収載されています。

高麗末南鮮古窯の産である。濡らすとところどころ赤みのつよくなる

腰から高台脇にかけて、釉下に、はぜるまでには至つていない沢山の小

石を噛んでいるらしい小突起がある。焼成のときの火かげんだろう、白

の化粧釉が、ちようど茶溜りのところで淡いびわ色と淡い青色とに分れ

ている。掌のひらに載せて廻すと、びわ色から青へ(それとも青からび

わ色へ)微妙に移つてゆく。窯の中の風の動き、焔の動きが、手に取つ

て伝わつてくるような変化である。もうひとつ、びわ色を呈したこの側

面から眺めると、なだらかな丘陵を思わせる釉がつづいたあと(そう

感じられるほど、たつぷりとした釉の流れがつくる傾斜は、一種の持続を

私に強いる、)一瞬突如として深くなる。ちようどその深みのところが、

二つの色の移り目に当つているのである。

中国山脈に囲まれたやや北寄りの一盆地に育つた私には、これとまつ

たくよく似た印象をもつ残雪の丘と、それにつづく小さな畑が、見慣れ

たそしてかつこうの遊び場だつた。この茶碗の茶溜りと胴の一部とに視

覚的な深さを伴つて変化する色を眺めていると、できるだけ汚れていな

いのこりの雪を探しては足を踏み入れ、思いのほかその深さにとまど

つた日のことが、鮮やかに思い出される。子供心にも、早春の実感は、

浅く顕われ出る四囲の風物よりは、かえつてその踏み入れた残雪の深さ

にあつた。そのとき光りの中で、不意に崩れた物質の輝き。自分を閉じ

ながら、その錘のような形を、振りほどこうとしていたもの。私は、信

じられない小鳥の屍骸を石のように握りしめたまま、暮れゆく風景の

中に茫然として立ちつくしていた。そのころ私は、まだ海というものを

知らなかつたから、投げることを知らなかつたのだ。

いきなり茶碗の描写で始まって、それが自然に子どもの頃を回想したエッセイになって行き、最後は散文詩として終わります。とてもいい作品だと思います。安東次男は詩を書くのをやめてしまったわけですけれど、もっとこういう形式で書いてもよかったんじゃないかな。詩集『CALENDRIER』や詩画集『人それを呼んで反歌という』の詩は詩的言語を追究して、ひとつひとつの作品のフォルムの完成度は高くなった反面、小野十三郎や長谷川龍生のようにあまり形式にとらわれずに生涯たくさんの詩を書くことができなくなったような気がします。

鶴山 その理由は案外単純だと思います。詩は形式的にも内容的にもまったく、ほんとうに何ひとつ制約のない自由詩です。行分けでも散文詩でも、「残雪譜」のようなエッセイ風の詩でもいい。自由詩が詩の原理です。戦後詩や現代詩は自由詩におけるある時代特有の潮流の一つだと捉えた方が詩の理解は進む。これは何度も繰り返し言って来たことです。

ただ自由詩だというのは大いなる逆接です。徒手空拳で詩を書くことはできない。そのため詩人は無限の自由の中からある書き方(書法)を選びます。厳しく自由を制限することで詩人のオリジナリティは生まれる。この自由の制限は当然詩人の表現を縛ることになる。

言いにくいですが現代詩文庫など読めばわかりますが大抵の詩人が一冊目それなりの傑作、二冊目横ばい、三冊目で翳りが見えて四冊目以降は何を書いても同じになっています。書法は詩人が苦労してつかんだ思想そのものでもありますが世界が大きく変化してもそう簡単には変えられない。今まで通りの書法で変わってしまった世界を捉えようとするんだけどうまくいかない。

では安東さんに確乎とした書法があるのか。ないと思います。それが如実に表れたのが『六月のみどりの夜わ』から『六月のみどりの夜は』への表記の改編と詩の取捨選択です。安東さんは初発の詩で自ら狭めた自由の意味――自分が選んだ書法(思想)の意味をわかっていない。つまり詩と呼ばれる表現のテニオハを把握できていない。

おもうてもみよ。

千九百四十九年冬の、

日本の

顕在失業人口にもほぼひとしい、

延百八十万という人数を。

それの膏血の犠牲において

雨の日も、

風の日も、

営営二十年に亙つて

築かれた

大古墳と、

そのなかに眠る

ひからびたひとつの木乃伊を。

千五百年の暗黒のなかで

行き場を失つてきた、

千・万の

声々のいかりを。大古墳」(部分)詩集『六月のみどりの夜は』

定本『六月のみどりの夜は』に収録された「大古墳」には安東さんの社会批判意識が表現されています。でも通り一辺倒です。鮎川信夫や田村隆一のように身を切るような痛切な批判ではない。この対談では取り上げない「荒地」や「列島」の詩人たちもこの程度の社会批判詩は書いています。社会批判的でも戦後詩を代表するような詩は安東さんにはありません。

薄明を

そしきせよ

薄明

をそしきせよ

そこから

でてくるのは

無数

の

ぬれて

巨きな掌

「薄明について」(部分)詩集『六月のみどりの夜は』

その一方でモダニズムやシュルレアリスムの強い影響を受けた詩もある。安東詩は初期からずっと同時代の戦後詩と現代詩の混交です。それプラスフランス詩ですね。では超現代的なのかと言うと中原中也的な近代詩的抒情も入り混じる。

建てられたこんな塔ほど

死者たちは偉大ではない

ぼくは死にたくなんぞないから

ぼくにはそれがわかる

ところでなぜぼくは

こんなところに汗を垂らしてうつむいて

いるのだ一篇の詩がのこしたいためか

似たりよつたりの連中のなかで

生れもつかぬ片輪の子を生んで俺の

子ではないとなすりつけ

あいたいためかぼくにはそれがわかる

建てられたこんな塔ほど

死者たちは偉大ではない。

(八月)

「碑銘」詩集『人それを呼んで反歌という』「CALENDRIER 定本」

「碑銘」は駒井さんとの詩画集の中の一篇です。共作ということもあって一篇ごとにテーマが設定されています。その意味で個々の詩はまとまっている。「碑銘」というタイトルだと駒井さんも版画を作りやすかったでしょうね。

意味内容から言うと「碑銘」の「死者」たちは戦死者のことです。戦没者鎮魂碑は立派だけど戦死者はもっとナマな存在で格式張った栄誉とは無縁だという思想を表現している、ように見える。社会批判詩のように思われる。しかし「こんなところに汗を垂らしてうつむいて/いるのだ一篇の詩がのこしたいためか」から転調します。「生れもつかぬ片輪の子を生んで俺の/子ではないとなすりつけ/あいたいためかぼくにはそれがわかる」とあるわけですから本質的には自己の詩の創作について書いている。ならば最終行は「建てられたこんな塔ほど/死者たちは偉大ではない。」ではなく「建てられたこんな塔ほど/(生き残った)俺(の詩)は偉大ではない。」でいい。正直な詩ではないですね。それに駒井哲郎は 昭和五十一年(一九七六年)に亡くなっています。駒井さんが生きていたら『著作集』や『全詩全句集』での詩画集収録詩の再編ができたのかなとちょっと思いますね。

■俳句創作と批評について■

池上 安東次男の俳句については、ぼくはきちんと読んでいないんですが、中村稔さんは粟津則雄さんとの対談の中で「もしかしたら安東の句はアマチュアの句ということなのかもしれない」「安東の句はだいたいにおいて眼高手低なんだと思っていた」、一九九六年に出た最後の句集『流』については「普通の俳人の俳句とは違うところがある」と言っています(「詩のはじまる場所」)。

鶴山 同感です。『著作集』で句集「裏山」を読みましたけど可もなく不可もナシ。

蜩といふ名の裏山をいつも持つ

老鶯の海ともるまで啼いてゐし

夏山を直と出てくる濁り川

切紙の夏山となり暮るるのみ

水に浮く白桃に指ふれかねつ

琅玕のごとく山ある大暑かな

「裏山」冒頭の六句ですが句が流れてしまっている。句集巻頭には自信作を置くのが不文律ですが「蜩といふ名の裏山をいつも持つ」ではちょっと寂しい。それでどうしたと言いたくなる。句が一句で完結していない。

鳩の歩の夏空までは遠きかな

月明の枯木をたたく別れかな

石蕗の黄もしぐれの黄も一日かな

後半になるとけり・かなの切れ字が増えますが頭にパッとある光景(像)が浮かぶ句は少ない。なるほど現代詩人が俳句を書く際に陥りがちな無理な修辞は使っていません。かと言って俳句の大道を押さえた句だとも言えない。安東俳句は全体的に説明過多です。

資質的な好みからいえば、私は離俗文人型よりも乱世漂白型であろう。蕪村よりは芭蕉、宗祇の方が面白いし、蕪村の絵よりは(浦上)玉堂の絵に惹かれる。乞食が一国を盗れる時代に生れたかった、と本気で思う。漂泊の心のとどこおるところ、すでに詩は枯渇している。泰平の世に生涯無所在は至難のこととは知っていても、それを埋合せるだけの荒々しい心の渇きがなければ、詩などというものは無用の贄であろう。ちまちまとした片隅の幸福を歌いたくなるとき、私の心は憤怒に塗られる。だから、というよりも自分でもどうすることもできない業であろうが、気がついてみると私は、何年に一度か、周期的に、安定しかかった自分の生活を自分で破壊してきたようだ。職を捨てる。大量に本を売る。精神の緊張を強いられる程度に危険の大きい賭を、こちらから求めて好んで遊ぶ。古美術が好きで、無理な算段をしてまで古美術品を買うことがあるが、あるとき衝動的にそれらを売り払ってしまう。そういうときは、家人はもとより、友人たちの目にも、かなり気狂いじみて映るらしい。一切のものが、きれいさっぱり身辺から無くなることに、むしろ執念を燃やしているようなところがある。しかし、そのためには、捨てるべきものをまず手に入れる必要がある。というよりは、捨てるに価いするものを、というべきだろう。振捨てるのに必死になるほど、愛着の断ちがたいものを、探すことが先決だ。この単純なことに気づかせてくれたのは、青年期の知慧ではない。あれこれと踏迷った結果であったが、この自覚はいつか私の実感の根になったようだ。私が古美術品に、といってもごく狭い範囲のものにすぎまいが、多少の目が利くとすれば、この実感に発している。捨てうるということは夢中になりうることだ。そう思ってみると、夢中になりうるものなど、そうそうわれわれの回りには転っていない。

「蕪村との出会い」

ちょっと長いですが安東次男という作家の資質や指向を正直に表現した散文です。安東さんが乱世を好んだ人で「何年に一度か、周期的に、安定しかかった自分の生活を自分で破壊」したのは本当でしょう。僕は大岡信さんといらした安東さんをチラッと見ただけでお話したことがありませんが、安東さんの一種荒ぶる性格が、周囲の人たちが安東に一目置いた理由だと思います。生きておられる間の存在格の圧が強いお方だったんだろうな。そういうことは人間世界ではよく起こります。美男子でも自分でイイ男だと信じ込んでいないとカッコよく見えないことはあるし、自分は偉いと思っていなければ偉く見えないこともある。男の子の世界では特にそうだな。しかし安東さんの文章を額面通り受けとることはできない。

安東さんは楸邨門です。人間探求派ですね。楸邨、中村草田男、石田波郷の同時代には新興俳句運動が吹き荒れていた。あからさまな当局批判句を詠んで昭和十五年(一九四〇年)から十八年(四三年)にかけて治安維持法違反で西東三鬼や平林静塔、秋元不死男(戦前は東京三)ら多数の逮捕者を出した俳句弾圧事件も起こった。重信の師である富澤赤黄男も新興俳句俳人です。

人間探求派の俳人たちは政治とは無縁の花鳥風月の虚子―秋櫻子門です。体制批判の新興俳句に背を向けて俳句で人間の内面を探求しようとした。乱世を好むなら人間探求派より新興俳句ですよね。また楸邨の俳風は人間探求派の中で一番大人しく平凡です。人間探求派や新興俳句は戦前の話ですが安東さんの同時代には金子兜太社会性俳句よりも尖鋭で自由詩の詩人たちとも密接に交流していた高柳重信の前衛俳句があった。しかしまったく興味を示していない。

安東さんの俳句実作と乱世を好んだ心情は結びつかない。結び付けようとしてもとっかかりがない。安東さんと親しかった人たちは安東のアナキズムや抵抗派詩人の称号のようなものを、どうしていわくありげに語るのかな。まったく理解できない。飯島耕一や茨木のり子が金子光晴に影響を受けたというのはわかるけど、安東さんのそれは一時的です。作品に即して流行風邪のようなものだって言ってしまえばいいのに。

『澱河歌の周辺』は安東さんの俳句論の代表作の一つです。蕪村論ではないので蕪村作「澱河歌」は引用しませんが、この評論集に読売文学賞を与えた選考委員の佐藤春夫が「行間の随所に多くの創見と問題と示唆とが、天空の星のようにバラ蒔かれている。わたしはその独自なものを愛する」「定説になる心配のないほど独自なもしくはひとり合点な一家言(の評論集)」という選評を書いています。

簡単にまとめると安東さんは『澱河歌の周辺』で蕪村「澱河歌」には老いた蕪村の女性への執着、そのエロティシズムが表現されていると読み解いています。その通りですが愛妾・小糸らへの蕪村の執着には安東さん独自の解釈(妄想)が入り込んでいる。吉本隆明は安東の評釈手法について「わたしには、安東の注釈法の新しさを、まさに空想がほん放に飛び、注釈の重さが対象の重さを超えてしまう、ちょうどそのぎりぎりのところで、抑制と防御の装置を働かせているところにあると思える」と書いています。『著作集』の折り込み栞の文章なので誉めなければならない不文律があるわけですが、安東さんの評釈は「注釈の重さが対象の重さを超えてしま」っていることが多い。ちょっと推理小説じみているんです。『芭蕉七部集評釈』も同様です。

古美術については写真入りエッセイ集『拾遺亦楽』があります。景気のいい時代で芸術新潮編集部が毎月五万円出すから骨董を買ってエッセイを書いて欲しいと依頼した連載をまとめた本です。買った骨董は安東さんのモノになるけど原稿料は出なかった。それなりの額だったということです。

掲載されている美術品にハッキリ贋作と言える骨董はないです。ただそれをもって目利きと言えるのかというとそう単純ではない。古美術の世界で一番真贋鑑定能力が高いのは骨董商です。当たり前ですね。毎日身銭を切って骨董を売買しているわけですから。美術館が古美術を購入する際にも必ず信頼の置ける古美術商を通します。古美術の世界で最も権威ある鑑定書は学者のそれではなく東京美術倶楽部や大阪美術倶楽部といった古美術商の団体が出したものなのです。なので骨董エッセイで尊敬される文筆家は真贋鑑定能力とは質の違う審美眼(思想)を持っていなければならない。

『拾遺亦楽』で安東さんは最初から最後まで芸術新潮編集部が出してくれた五万円にこだわっています。そして自分は目利きだがモノに執着はないと繰り返し書いている。なんか中途半端なんだな。骨董エッセイは難しい。当たり前ですが骨董好きは物にしか興味がない。図録を買っても解説を読まずに写真ばかりを眺めています。よほど魅力がなければ文章を読んでもらえないのです。

写真家の土門拳は骨董大好きでした。土門は「世界中のやきものの中でも、信楽大壺ほど土と火との格闘の跡をとどめているやきものはないであろう。(中略)僕の信楽大壺の鑑賞も、器体の全面にとどめられた壮烈な土と火との格闘の跡を、戦記ものでも読むみたいにたどることを覚えたときに、自分なりの方法論をつかんだと云えよう」と書きました。この鑑賞法は今ではごく基本的な陶器鑑賞法になっています。「なんでも鑑定団」でよく聞く陶器の「景色」を初めて定義したのは土門拳です。骨董大好きで真剣に楽しみ大いに遊んだから優れた骨董エッセイが書けた。土門と親しかった骨董商の近藤金吾さんは土門について「飴玉を欲しがる子どもみたいな人でしたが、飴の味をよくわかっておられた」と回想しています。

安東さんにそんな正面切った骨董愛と愉楽があるのかと言えばない。骨董の目利きだけど骨董などどうでもいいと思っている特殊な〝オレ〟が強調されている。物に執着がないのに目利きの安東さんはステキと思う読者しか読んでも楽しめないでしょうね。

また蕪村は南画家です。早野巴人から夜半亭の雅号を受け継いだ俳句宗匠ですが本業は絵師でそれで生活していた。安東さんは蕪村の南画についても論じています。しかし蕪村という作家の全体理解が足りない。

蕪村の南画と俳句の関係は重要です。子規は「芭蕉の俳句は古来の和歌に比して客観的美を現すこと多し。しかもなお蕪村の客観的なるには及ばず。極度の客観的美は絵画と同じ。蕪村の句は直ちにもって絵画となし得べきもの少なからず」「要するに明治の俳句は大体において(蕪村)天明(俳句)に一歩を進め、なお多少の新趣味を加えて、大勢のまにまに変化しつつあり」と書きました。芭蕉は俳句の絶対的創始者ですが俳句の大成者は蕪村です。安東さんは芭蕉と蕪村句の評釈を書きましたが両者が有機的に結びついていない。

安東さんは楸邨門ですから師系を溯れば秋櫻子―虚子―子規です。しかしザッと『著作集』を読みましたが秋櫻子、虚子に関する独立した文章はありません。子規についてもごく短いエッセイしかない。師匠の楸邨に関する文章もなければ「寒雷」の仲間だった兜太を始めとする俳人たちや同時代の重信前衛俳句に関する文章もない。『著作集』には収録しなかっただけなのかもしれませんが俳人としては異例です。『著作集』だけを読むと安東次男は誰の手も借りずに俳句を書き始め俳人になったという印象を受けるでしょうね。

また安東さんは石川淳、丸谷才一、大岡信さんと『歌仙』(連歌)を作ったりしました。小説家や詩人が連歌仲間で専門俳人は呼ばなかった。結社も作らなかった。俳句の世界には「文人俳句」という呼び名というかジャンルがあります。夏目漱石や芥川龍之介などがその代表です。安東さんも文人俳句に分類されると思います。俳人からは専門俳人として認められていない。

「文人俳句」というジャンルを定義すれば〝自由詩や小説など他ジャンルの表現をメインの仕事にしながら俳句も書いた文筆家〟ということになります。〝俳句で名句・秀句を書き残したとしても俳句の将来に対して責任を負っていない文筆家〟と定義することもできる。久保田万太郎が文人俳句に含まれたりするのは後者の定義です。万太郎の本業は小説家・劇作家でしたがそんじょそこらの専門俳人が絶対詠めない秀句・名句を書き残しました。結社誌「春燈」の実質的主催者でしたから専門俳人でもいいわけですが。では安東さんはどうか。中途半端です。

専門俳人は俳句の将来に責任を負っている。専門詩人が自由詩の将来に責任を負っているのと同じです。俳人を自認するなら同時代の俳人たちと交流し先人の俳句を研究し結社などで後進を育成することも視野に入れなければならない。しかし安東さんは独立不羈。カッコよさげですが身勝手と紙一重。自由詩の世界での抵抗派詩人のイメージを引きずりながら俳句で独自の世界を築いたようなイメージがある。悪く言えばコウモリ。

また『著作集』や『全詩全句集』での旧作改稿を見れば無一物の人ではない。むしろ強烈に自己の作品に執着して整合性を取ろうとしている。資質は無一物の人だったのかもしれませんがそれがじょじょに無一物であるがゆえに何者・何物にも加担しない無謬で独立不羈の〝オレ様文学〟になっていった気配がある。特に生前刊の『著作集』には未必の故意の印象操作があると思います。

池上 詩論はどうですか。「現代詩の展開」が代表作ですね。大ざっぱに言うと小林秀雄と保田與重郎の影響下で近代詩が現代詩に発展していったという内容の詩論です。

鶴山 上田敏の訳詩集『海潮音』から始まって薄田泣菫、伊良子清白、蒲原有明、北原白秋、三木露風らの象徴主義詩の時代があり、口語自由詩創始者の萩原朔太郎を経て富永太郎、中原中也の抒情詩時代、そして中野重治や小熊秀雄のプロレタリア詩と春山行夫、北園克衛らの「詩と詩論」、西脇順三郎や瀧口修造らのシュルレアリスムの移入によって近代詩から現代詩へと推移していったという詩史をキチンと押さえています。ただそれはあまり問題ではない。んなこたぁ誰でも知ってる。

研究者(学者)の詩史と創作者の詩史が決定的に違うのは前者が事実に基づいた客観的な詩の流れを解明するのに対し、創作者の詩史は未来にヴィジョンが伸びていなければならないということです。僕らは「日本の詩の原理」として主な戦後詩人(戦後詩)を論じているわけですがそれは過去の詩の総括によって未来の詩のヴィジョンを探るためです。僕らがやっているのは本質的には二十一世紀詩史論です。では安東さんは「現代詩の展開」でどんな詩のヴィジョンを提示しているのか。

「今日のわが国の文壇ほど詩人が無力な文壇はあるまいと思ふ。批評家は現代詩に全く通じないで批評が出来る。文学とは小説の異名となってゐる」(小林秀雄「現代詩について」昭和十一年――『文学Ⅰ』所収)、「詩壇の事をよく知らない文芸批評家などといふものが一体何処の国にゐるのか知らん」(同)という小林が、「僕は文芸批評を書く前は、殆どフランス象徴詩派の詩人達の作品ばかり読んでゐた。僕に近代詩の何物たるかを教へてくれたのはボオドレエルであつた」(同)、「ボオドレエルはバルザックの全集を読んでから詩人になった」(同)と書いたことは、まことに意味ふかい。小林の強靱な頭脳は、ボードレールが典型的な散文作家であるバルザックの全集を読んでから詩人になったことの意味を、現代の衰弱した文学的現実の上に引直してみせる冷静な計算を怠らなかったはずであるし、じじつ批評家小林秀雄はこうして生れたのであるが、そのときわれわれは、詩を書かぬ「宿命」を自らに課した小林が――ということは詩(ポエジー)については倦むことなく語っても、詩作品(ポエム)については頑固に語ろうとしなかった小林が、という意味でもある――多くの青年たちの詩心をやがて一人占めにする日が来るであろうことを知るべきであった。同様の事情は保田(與重郎)のばあいにも、「古心を得たら古語を語らう」(「今日の浪漫主義」)というイロニーのかたちで存在した。「つねに同心の人々にのみ通じるだけでいいと嘆くことが文学者のゲニウス(守護神)にたてた古代からの誓ひであつた」(同)という程度の保田の自明のイロニーすら、流行を追う現代詩の反省の中には欠けていたのである。

「現代詩の展開」

「現代詩の展開」の発表は昭和三十三年(一九五八年)で安東さんが駒井さんとの最初の詩画集を出す二年前です。この文章には安東さんの詩に対する考え方だけでなく彼の思想の根幹がハッキリ表現されています。

最初の方で池上さんが安東はポスト小林秀雄世代でフランス象徴主義詩から日本文学の古典に移行していった軌跡は小林そっくりだという意味のことをおっしゃいました。まったくその通りで「現代詩の展開」を読めば安東さんの思想の根幹が小林秀雄の引き写しだということがよくわかります。思想家としては出来の悪い小林秀雄のエピゴーネン。

小林秀雄は偉大な批評家ですが功罪あります。ものすごく単純な「罪」を言うと小林はボードレールからランボーに到るフランス象徴主義詩の理解者で中原中也の親友でしたが彼の詩への興味と理解はそこでピタリと止まった。文芸批評家は本来文学全般の理解者でなければなりません。当たり前ですね。詩だけが、小説だけが文学ではないのですから。文芸批評家を自認し一生の仕事にした者が小説しか読み解けないなどということはあり得ない。

しかし小林秀雄以降、文芸批評家は小説批評家になってしまった。河上徹太郎から中村光夫、磯田光一らに至る戦後の批評家は完全に小林に右倣えした。ポストモダニズム批評の蓮実重彦や柄谷行人さんらも同様です。小林に倣って短歌・俳句なら批評できないことはないけど同じ詩でも自由詩はスッポリ抜け落ちる。

一九七〇年代頃までの小林の影響力は絶大でしたから、もし小林がその批評に詩を組み込んでいたら現在のような短歌・俳句・自由詩・小説の官公庁縦割り行政のような文学システムにはなっていないでしょうね。批評家は文学好きの読者を乗せるバスみたいな存在だからマルチジャンル批評が主流なら読者の興味も詩や小説に限定されなかったはずです。

では小説批評とは何か。乱暴に言えば感想文です。中学高校で漱石の『心』などを読まされて感想文を書かされた人は多いと思います。戦後の小説批評はこの感想文を精緻にしていったものです。ですから高度情報化社会になって感想文的小説批評はほぼ絶滅してしまった。これも当たり前です。ハードコアな現代詩を読み解くには訓練が必要ですがよほど前衛的な小説でない限り小説は誰でも気楽に読めてその気になれば感想を書ける。SNSなどに発表された膨大な数の感想文を集約すれば個人の感想文より優れたものになります。つまり感想文的小説批評家はもはや不要。過去の小説批評も読まれなくなるでしょうね。

さすがに小林はそんなバカではなかったので小説批評は積極的には手がけなかった。その代わり一種の天才論や日本古典文学の本質を探究する方向に進んでいった。ただ小林の美意識は基本的にフランス象徴主義詩に近いものです。

有名な言葉ですが小林は「美しい「花」がある。「花」の美しさというものはない」(「当麻」)と書きました。これはまあ上田敏の「象徴これ幽玄ならずや」とほとんど変わらない。芭蕉「古池」の侘び寂びや世阿弥の「花」の幽玄などは、近代以降、フランス象徴主義詩の到達不可能な美、ランボーの沈黙やマラルメの苦悩に置き換えられて語られてきたと言っていい。つまり究極の〝美〟は現実には存在しないと定義することもできる。まあコレスポンデンス――現実世界のモノや言葉が神的世界と対応しているという象徴主義的夢想――を元にすればそうなる。僕の学生時代には「マラルメは日本語の翻訳で読んだんじゃわからない、でもフランス語の原文で読んでもわからない崇高な詩である」と真顔で講義する大学の先生がいたんだ(笑)。

安東さんは象徴主義詩に基づく小林の思想を踏まえています。「詩(ポエジー)については倦むことなく語っても、詩作品(ポエム)については頑固に語ろうとしなかった小林が(中略)多くの青年たちの詩心をやがて一人占めにする日が来る」と書いています。安東さんは古典の評論などが自分の詩なんだと言ったそうですがこれはその端的な説明です。また日本浪漫派の保田與重郎の「つねに同心の人々にのみ通じるだけでいいと嘆くことが文学者のゲニウス(守護神)にたてた古代からの誓ひであつた」という言葉に同調しています。安東文学はわかる人にわかればいい、同好の士に届けばいいということです。

ただ小林さんは創作者ではなかったからランボーの沈黙やマラルメの〝rien〟(無)の手前で止まった。そこに下りていったら花の美しさ云々なんて呑気なこと言ってられないよ。誰も言わないけど小林秀雄が愛されたのは愉楽があるからです。

よく知られていますが小林は『モオツァルト』で「大阪の道頓堀をうろついていた時、突然、このト短調シンフォニイの有名なテエマが頭の中で鳴ったのである。(中略)僕は、脳味噌に手術を受けたように驚き、感動で慄えた」と書きました。モーツアルトを知らなくても読んでる方まで高揚する文章です。小林さんは晩年まで絶望手前の美と戯れた。

小林を踏襲しているけど安東文学にはまったく愉楽がない。作家の全人格が表現された文学ではないということです。生前に安東さんがまとめた『著作集』には俳句の先師や同時代人に関する評論がほとんど収録されていないと指摘しました。それは自由詩も同じです。大岡信や飯島耕一などそれなりに親しく交わった同時代人がいたわけですが彼らに関する評論は収録されていない。

ここまで同時代文学者を切り捨てている『著作集』のまとめ方にはハッキリ意図があると言わざるを得ない。要するに〝オレは現代俳人・現代詩人とは違う〟という主張。しかしそれほど独自でも画期的でもない。安東次男の後衛性の仕組みが見えないとそれがなんとなく目新しく映って前衛風に見えてしまうことはあると思いますが。

また小林秀雄は自分で考えた人です。安東批評は評釈ということもあって常に過去の文学遺産を援用しています。蕪村論でエリュアールの詩を論じるとかね。これもまあ戦後批評の典型だな。今でも批評を書く際にドゥルーズやデリダを枕詞に置かなければにっちもさっちも行かない批評書きがたくさんいるでしょう。ポストモダニズム思想のパラダイムは東洋的無と相似で二十一世紀初頭の日本と欧米は文化的にはほぼ完全に肩を並べてしまったのだから、そろそろ自力で考えた方がいいと思いますけどね。

海軍高官から反体制的抵抗詩人、小林秀雄をなぞるような古典への接近、日本の自由詩の故郷だと言えるフランス象徴主義詩を信じて生涯手放さなかったという意味で安東次男は典型的な戦後の知識人です。そんなに珍しくはない。ただ詩的(ポエジー)と詩(ポエム)は絶対的に違う。そんな認識だからろくな詩が書けないんだ。

池上 あとちょっと遡りますけれど、第二詩集の『蘭』(一九五一年)には戦争をテーマにした作品が二つあります。ひとつは「死者の書」という詩で、これは広島に投下された原子爆弾をテーマにしていて末尾には「(未来風景Ⅰ)」と書かれています。もうひとつが「海戦」という詩で、フランスの高踏派詩人ヴィリエ・ド・リラダンの「それにしても、断言できることは、二度目の光景の方が最初の光景よりも一層凶兆を呈しているということだ!」という言葉がエピグラフとして置かれていて、こちらは「(未来風景Ⅱ)」となっています。

波で洗われた

歴史の断面の、

ぱつくりあいた

ばらいろの創口。

それはしめす。

もはや血のしたたる創口も、

海綿のように晒された創口もないことを。

軟体動物の夜明けは

もはや、骨のあるものはいらないことを。

横ざまにされた娼婦のように

あいまいな、はじまりでしかないことを。

鮫は、

まるごとそれをのみくだす。

喰みこぼされた

ぜいたくな手や足は、

狂騒曲のように波のうえをはねてまわる、

(自由・平等・博愛・しからずんば・われに・死をあたえよ)

《りべるて・えがりて・ふらてるにて・う・ら・もおる!》と。

鮫は見る。

(中略)

さみしがりやの鮫はおもう。

つくづくこのごろ、吐く息、細いふたつの目までが、

にんげんくさくなつたと。

守護神がいなくなつたと。

目やすくうかんだ藍色の波に

容赦なく照りつける赤道下の太陽までが、

なんとなくばら色の創口くさくなつてきたと。

(未来風景Ⅱ)

「鮫」というのは鶴山さんがおっしゃる「ペルソナ詩」ですね。鮫と言えば、これはやはり金子光晴の抵抗詩集『鮫』(一九三七年)を想起しますが、実際、影響を受けているのは明らかです。詩集『蘭』が刊行されたのは一九五一年ですから、『荒地詩集1951』と同じ年ですね。まさに戦後詩なわけですが、安東次男の戦後詩は自分の経験を書いているわけではなくて、「死者の書」という詩も「海戦」もいわばイマジネーションの戦後詩なんです。それは「未来風景」と名づけていることからもわかると思います。この詩のいちばんの問題は、肝心なところが「《りべるて・えがりて・ふらてるにて・う・ら・もおる!》」というフランス語になっていることです。これはフランス革命のスローガンですよね。安東次男はフランス文学者でありませんが、詩の中によくフランス語をそのまま使います。ぼくらも仏文科出身なわけですけれど、日本の自由詩の詩人たちに与えたフランス詩の影響については改めて考えてみなければならないと思いました。

鶴山 今回は池上さんが、恐らく数百部しか刷られていない貴重な『六月のみどりの夜わ』初版を持って来られたので面白い議論になりました。物書きは過去に書いた作品を消せない。必ず誰かが読み解く。過去の隠蔽や改変が行われていれば批判されることもある。物書きは正直であった方がいい。

たださ、僕らは鮎川信夫、田村隆一の戦後詩の始まりから対話して来たわけだ。彼らの戦争体験の傷は恐ろしく深い。経験していない僕らにはちょっと想像できないほどにね。鮎川や田村はほとんど死人のような虚無的〈個〉で強大な社会に対峙し続けることができた。

でもそれは早くも谷川雁、堀川正美の次世代(戦後詩第二世代という意味)で不可能になった。堀川の詩は〈個〉で社会に対峙しようとして見事に押し潰された軌跡だと言っていい。それ以降の戦後詩は適度な社会批判意識に現代詩の技法をマージさせながら衰退していった。この時代を僕は〝戦後の詩〟と呼びましたが吉本隆明的に修辞的現在と言ってもいい。そして誰もが自分の詩は戦後詩ではなく、より新しく前衛的(に見える)現代詩なんだと言いたがる時代になった。この現代詩の時代も見事に霧散してしまった。

従軍していない戦中派ですが吉本隆明や飯島耕一が受けた戦争の傷は深い。傷の深さは生まれ年では決まらないのです。谷川雁は従軍派ですが戦争の傷はほとんどないです。彼はよりよき社会を求めて革命を信じようとした。基本的ベクトルは高度経済成長派と同じです。

じゃあ安東次男はどうか。まったく戦争の傷を負ってないと思う。戦争直後の抵抗派詩人、安保闘争への同情などは戦後の反体制の流行を追っているようにしか見えない。最後は俳句と日本文化で資質的にもこれが一番やりたかったんだろうけど泥にまみれなかった。肉体化された思想の軸が見えない。厳しいようだけどそう言わざるを得ないですね。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■