自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚で連載中。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■はじめに■

鶴山 池上さんと「日本の詩の原理」というタイトルで対話をすることになって、今日は第一回目で「鮎川信夫編」です。学生の時から僕は詩を書いていますが、学生時代に詩を書いていた仲間たちとも、池上さんが所属しておられた「三田詩人」の方たちともまったくお会いしていないんですよ。大学を出てから四十年近く経っていますが、そうだな、その間、三十年ぐらいは誰とも会っていません。あ、そうだ、田沼泰彦さんとは十年くらい前まではたまに会ってたか。でも池上さんとはなぜか数十年の間に何度かお会いしていますよね。

池上 いつ最初にお会いしたのかは思い出せないのですが、鶴山さんと初めて話し込んだのは、当時神楽坂にあった日本出版クラブ会館で行われた「鮎川信夫とお別れする会」の時ですね。鮎川信夫が亡くなったのは一九八六年十月十七日で、記録を調べたら「お別れする会」は十月三十一日の夜でした。その頃ぼくは医学書の専門出版社に勤めていて、仕事上は詩とは関係なかったんですが、会社が日本書籍協会に加盟していたから、まあいいんじゃないかと自分で勝手に判断して出席したんです。結構な数の人が来ていて、ぼくは会場の後方に立って、大岡信や三浦雅士さんの弔辞を聴いていました。吉本隆明の歴史的な弔辞も聴いたはずなんですが、なぜかよく覚えていない……。献花が終わって会場を見回したら鶴山さんがいらっしゃったので、会場の椅子に座って話し込みました。

鶴山 僕は当時「現代詩手帖」の編集部にいましたから、それはよく覚えています。池上さんと何をお話したのかまでは記憶にないですけど。

池上 ぼくは昨日のことのように覚えています。一番印象に残っているのは、鶴山さんが組んだ足の上で頬杖をつきながら、「早く六十代になりたい。いまの鮎川信夫のようにね」とぽつりと語ったことですよ。その頃はまだお互い二十五歳ぐらいで、人生これからという時に、この人は何ということを言うんだろう、と(笑)。ぼくが何も答えなかったので、「六十代になれば楽になれる、早く楽になりたいんだ」と重ねて説明するように言った。それがとても記憶に残っています。

鶴山 そんなこと言ったっけな(笑)。でもその予感は当たりましたね。僕は「現代詩手帖」にいた当時から、戦後詩というのは影響力がなくなるだろう、現代詩もいずれ影響力を失うと思っていました。それはもう実感としてあったので、じゃあこれからどうなるんだろうっていうのをずっと考えていたところがあるんです。まあ、編集者としてはどうにもならなかったですが。でもそれがハッキリしたのはつい最近ですね。僕が戦後詩・現代詩はもちろん、ずっと大正・明治・幕末まで溯ってすべての詩史が見えたと思ったのはつい最近のことなんです。自由詩は今、もうホントに焼け野原みたいだなって思います。

僕は入沢康夫さんと岩成達也さんが現代詩を支えたと思っていますが、彼らが亡くなったというのも大きいですね。創作者は死の間際までいい仕事ができる可能性があります。入沢さんと岩成さんに関しても、まだ何か出るかもしれないと思って見ていました。しかしうんと厳しい言い方をすれば出なかったですね。そこでやっぱり一つの世代というのは一つの仕事をして終わるんだなと。鮎川さんもそうですけど、田村隆一さん、吉本隆明さんがお亡くなりになった時に戦後詩の肉体が滅びたっていう感覚が非常に強くありました。入沢さん、岩成さんがお亡くなりになった時点で現代詩の肉体は滅びたと思います。

戦後詩と現代詩が戦後の詩における二つの大きなエコールだったわけですが、それが完全消滅すると、その時点からそこまでの詩史がパーッとすべて見えてしまうようなところがあります。ただそれはそれとして、鮎川さんがお亡くなりになった一九八〇年代中頃から、自由詩の世界は、戦後詩・現代詩に代わる新しいエコールを生み出せなければ衰退するぞという予感があった。異論はあるでしょうが、その予感は不幸にして適中してしまった。もちろんそれは、僕の世代を含めて詩人たちが新たな詩のエコールを生み出せなかったことに原因があるわけですが。

池上 ぼくは鶴山さんのように現代詩の世界をずっと見てきたわけではありませんが、荒地派には一貫して関心を持ってきました。というのも、戦後詩を読み出したきっかけが『荒地詩集1951』だったからなんです。池袋に昔、本のデパートと称していた芳林堂書店という大きな書店があって、そこに国文社版の『荒地詩集1951』『1952』『1953』の三冊が新刊として平積みになっていた。中学三年生の時だから一九七六年ですね。当時高見順が好きで、講談社文庫から出ていた『死の淵より』という詩集を読んでいました。解説を書いていたのが鮎川信夫で、内容というよりもその名前に強い印象を受けたんです。何となく不思議な名前に感じて、いったいいつの時代の人なのかなと思っていた。たまたま店頭で『荒地詩集1951』を手に取ったら、表紙に鮎川信夫の名前があった。それで、買って帰って読んだのが戦後詩との初めての出会いです。

『荒地詩集1951』は鮎川信夫が無署名で書いたという有名な「Xへの献辞」というマニュフェストから始まるんですが、中学生だったから真面目に本を最初から読んでいった。ぼくはまず最初に「Xへの献辞」を読んで「荒地」のコンセプトを自分なりに受け止め、そして北村太郎の「墓地の人」から戦後詩を読み始めたという生粋の「荒地派」なんです(笑)。でも鮎川信夫の詩は、「死んだ男」はよくわかるような気がしたんだけど、次の「アメリカ」はまとまりがないし、「白痴」は古めかしくてピンとこなかった。「繋船ホテルの朝の歌」はハードボイルドみたいでかっこいいなとは思った。だけど「橋上の人」は長いうえに、「おお時よ、なぜ流れるのか/なぜ止まらないのか/うらぶれた安カフェーで、/酔いどれ水夫が歌っていた。」という辺りは翻訳した日本語みたいで違和感があった。ランボーの「酔いどれ船」なんかはすでに読んでいたからね。『荒地詩集1951』は不思議な本で、詩集と言っているのに評論も載っているし、森川義信とか明らかに現代詩とは思えない詩も入っていた。だから北村太郎の詩はいいなと思ったんだけど、鮎川信夫の一部の詩以外の作品は総じておもしろくなかった。それでも、がまんして読んでいったら詩篇の最後が田村隆一だった。すごいイメージの喚起力があって、まったく読んだことのないタイプの詩だったんですよね。それで、「再会」という詩の「あなた 地球はザラザラしている!」という最後の一行のセリフを読んで、本当に地面がグラグラするような衝撃を受けたんです。ああいう衝撃はあの時だけですね。

鶴山 それは幸せな詩との出会いだなぁ。

池上 実はそれには理由があって、一九七六年の夏にぼくの父親は病気で亡くなったんです。数年間の闘病期間があって、当時はもう治る見込みがない病気だった。高見順の『詩の淵より』という詩集に集められた詩は、どれも高見順が食道がんを宣告されて迫りくる死を感じながら書いた作品で、それを読むと父親が語らない心の中がわかるような気がしていたんです。だけど、『荒地詩集1951』を読んだ時には、父親はすでに亡くなっていた。でも亡くなってほどなくだったから、北村太郎の「墓地の人」や鮎川信夫の「死んだ男」の世界は、その頃のぼくにはとてもリアリティがあったんです。特に「たとえば霧や/あらゆる階段の跫音のなかから、/遺言執行人が、ぼんやりと姿を現す。/──これがすべての始まりである」という有名な詩行で始まる「死んだ男」を書いている作者とぼくは同じ立場にあるように感じた。だって、ぼく自身がまさに「遺言執行人」になっていたわけだから。「君はただ重たい靴のなかに足をつっこんで静かに横たわったのだ。」という死んだ男のイメージは、眼を閉じて口を開いたまま上を向いて棺桶の中に横たわっていた父親の姿と重なった。ぼくにとって「荒地」の詩は戦後詩なんかじゃなく、言ってみれば「現在詩」だったんです。高見順の詩のテーマは「自分の死」ですよね。でも鮎川信夫の詩のテーマは「近しい人の死」なんです。だけどいくら近しい人が死んだからって自分まで死ぬわけじゃない。鮎川信夫だって戦後の社会を生き延びていかなくちゃならなかったし、中学生のぼくだって生き延びていかなくてはならなかった。

だからね、一九五〇年代から一九八〇年代にかけての主な戦後詩と現代詩はほとんど読みましたけれど、鶴山さんが「現代詩人論」で書いていらっしゃるような『現代詩』派には根本的な違和感があって、結局ぼくにとっては自分が考える「詩」ではなかったんですよね。それで鮎川信夫と田村隆一が亡くなってからは、現代詩に興味を持てなくなっちゃった。でも、「荒地派」にはいまでも関心があるんです。鮎川信夫が考えた「一つの無名にして共同なる社会」とは何か、「僕達の精神と君の精神とを結びつける架橋工作」とはどういうことなのか、ということはずっと気になっていました。

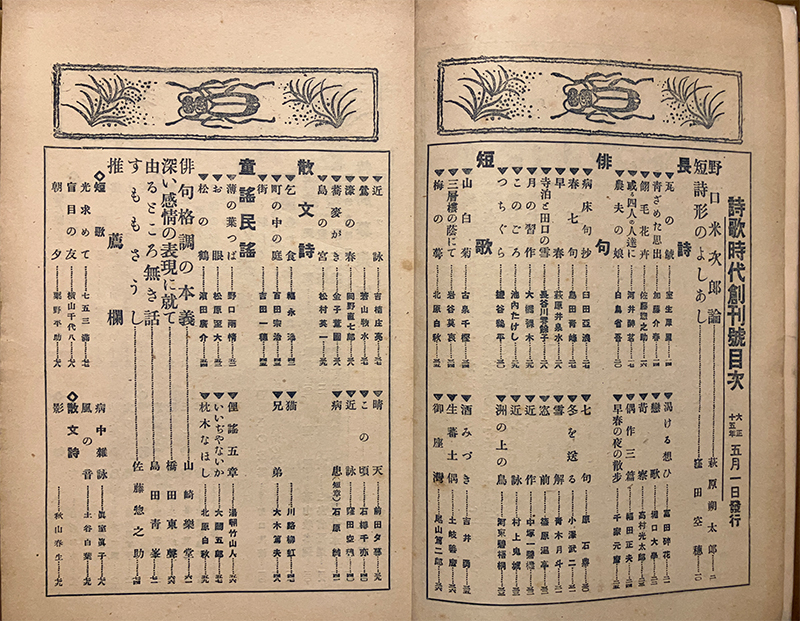

そのことと直接関係あるわけではないんですけれど、現在のぼくの詩的な関心のありかを鶴山さんにお伝えしたくて、今日は若山牧水が私財を投じて創刊した雑誌「詩歌時代」創刊号を持ってきました。大正十五年(一九二六年)創刊ですが、売れなかったんでしょうね、残念ながら六号までしか続かなかった。でもこの雑誌は非常に興味深いんです。今でいう現代詩にあたる「長詩」から始まって「俳句」「短歌」「散文詩」、それから「童謡」「民謡」なんてものまで六つのジャンルに分けて作品が載されています。それに執筆陣がすごい。かなり多くの執筆者がいるんですが、有名な人だけ挙げると「長詩」は室生犀星、堀口大學、高村光太郎、「俳句」は荻原井泉水、河東碧梧桐、「短歌」は北原白秋、吉井勇、土岐善麿、牧水、前田夕暮、窪田空穂、「散文詩」は吉田一穂、川路柳虹、「童謡民謡」は野口雨情、北原白秋と超豪華ラインナップです。評論も各ジャンルの人が書いていて、萩原朔太郎の「野口米次郎論」や窪田空穂の「短詩形のよしあし」が巻頭に掲載されている。もちろん読者の投稿欄も各ジャンルがあって、それらをまとめて「新詩歌壇」と名付けて新しい「壇」を創設したりしている(笑)。違うジャンルの作品を同じ「詩歌」という土俵で扱っているわけです。なぜ日本では「詩」が違う表現形式に分かれてしまい、お互いが同じ地平で語り合うことをしないのか。日本の詩には、ジャンルを超えたいわば「精神の共同体」のようなフィールドが必要なんだと牧水は考えていたんだとぼくは思っています。これは画期的な発想で、それを実際の雑誌という形で表現した若山牧水は本当にすごい文学者だし、雑誌編集者としても高く評価したいんです。

ぼくはちょっと前から文学金魚にザ・バンド論『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を連載させていただいていますが、文学金魚にも「詩歌時代」に通じる精神を感じるんですね。自由詩も俳句も短歌も小説も文芸評論も音楽論もっていうふうに展開している。そのあり方に可能性を感じているんです。同じフィールドでさまざまな文学ジャンルを並べて展開していけば、自由詩や短歌、俳句といった視点を超えて、何か新しい詩のあり方のヒントが見えてくるんじゃないかなとぼくは思っているんですよね。

若山牧水主宰「詩歌時代」創刊号 目次

大正十五年(一九二六年)刊

鶴山 池上さんはある程度短歌にもお詳しいと思いますが、短歌の世界の特徴は何かありますか?

池上 短歌の世界のいいところは、歌人たちがほかの歌人の作品を取り上げて相互に読むことです。批判するために読むんじゃなくて、自分がいいと思った作品を取り上げて自分の読み筋でていねいに読むので、普通の読者にもおもしろいし、実作をしている人にはとても参考になる。歌人は短歌の実作と批評を常に平行して実践しています。これが本当の「詩と批評」だと思うんですよね。ぼくのように短歌を作るわけじゃない読者に比べると、当たり前ですけれど歌人の読みははるかに精緻で、「こんなふうに読めるんだ!」という驚きがある。とても創造的な読みなんです。残念ながら、いまの現代詩にはそういった創造的な読みが欠けているようにぼくには思えます。詩人たちがお互いの詩をていねいに読み合って、読者がその作品のすばらしさを理解できるように批評してくれれば、どんなに難しい詩だって誰でもおもしろく読めるはずなんです。

若山牧水主宰「詩歌時代」創刊号 目次

大正十五年(一九二六年)刊

鶴山 僕は口が悪いので、ちょくちょく暴言を吐くと思いますのであらかじめお許しいただきたいんですが、俳句にも評釈という批評方法があって、俳句批評はほとんど評釈で占められています。で、俳句には五七五に季語という絶対的な型があります。それにのっとっていれば、作者がいつ、どこで、どんな気持ちで句を読んだのか批評できる。批評というよりその名の通り批評という名の解釈です。でも五七五に季語を外れた前衛俳句になると途端にアレルギーを起こして、たいてい「これは俳句ではない」と排除してしまう。現実に対応した句の解釈ができないんですね。その意味で僕は評釈という批評方法には問題があると思います。例外のある批評方法などあり得ない。

ただ俳句は叙景中心になりますが、短歌は作家の心情吐露中心ですから、歌人の方が一首の読解が細やかです。まあ対談や討議の場で出席者の歌をスラスラ口にすると、相手の脇が甘くなるという効果がないことはないですが、これはどの世界でもあることです(笑)。しかし歌壇は本当にいいところだなと思うのは、外から見ていて「こりゃどーやったってこのままじゃ続かねーぞ」と思う歌を書いている歌人でも、一生懸命皆でチアー・アップしますね。厳しい批評を言って萎縮させるより、伸ばしてあげようとする善意の雰囲気があります。それは素晴らしいことです。

それに対して、僕は現代詩というより自由詩と言った方が正しいと思いますが、自由詩は作品の成り立ちが一人一人違う。五七五七七や五七五に季語といった型がまったくありません。型以外にも叙景だとか心情告白であるとかの、傾向といったものもない。共通項が何もないところで作品を細かく解釈できるのかというと、一作ではまず無理です。それこそさっき池上さんがおっしゃった田村隆一のような詩に出会わなければ、詩というものを直観的に感受することすらできません。エズラ・パウンド的に言えば「詩は雷鳴のようなものだ」ということになります。詩人たちは、投稿欄のような場で技術的に上手いか下手かを判断することはできると思いますが、詩一篇だけを詳細に読み解くのはなかなか難しい。

それに詩の雑誌の場合は短歌、俳句、自由詩の創作予備軍が読者になりますね。雑誌はそんな読者を抱えていて、それを動かすことはできない。作家が動けば読者も動く可能性はありますが、これがなかなか難しい。作家はそうそうジャンルの壁を越えられないんですね。短歌では岡本かの子が『老妓抄』を書き、長塚節『土』、伊藤左千夫『野菊の墓』とジャンルを超えた結果を残しています。俳句では正岡子規が短歌でも優れた仕事をしましたが、高弟の高浜虚子はものすごくたくさん小説を書いたけどジャンルの垣根を越えられなかった。彼はデモシカ俳人で本当は大小説家になりたかった人です。俳人はそこには触れたがりませんけどね(笑)。詩人は、こんなこと言うとえらい勢いで怒られるでしょうが、少なくとも小説史に残るような作品を書いた人はいないと思います。小説家でも詩を書いた作家はいて、高見順や井上靖なんかそうですが、どう見ても小説の延長上の詩です。

皆さん自分の専門ジャンルではものすごく優秀なんですが、彼らをもってしてもジャンルの壁を越えるのは難しい。ただ一方で、文学市場は急激に縮小しています。電車に乗ってもみんなスマホで動画や記事を見てゲームしている。そういう社会で本は、よほどのことがなければ読まれないでしょうね。よほど自分にとって為になるか、切実に身につまされるものでなければ恐らく読まない。この傾向は今後ますます進むと思います。そうなった時に、作家が一つのジャンルだけ見ていていいのかなという疑問は湧きます。どう考えても従来とは変わってしまった新しい世界を、全体として把握した方がいいんじゃないかな。

もちろん作家ごとに専門分野はあっていいんです。ただ世界が丸い球体だとすると、それを裏面までいっきょに把握するのは難しい。いろんな方向から見ないと全体像はわからない。そのために短歌、俳句があり、自由詩や小説がある。文学ジャンルによって世界把握の方法が違うんです。

『正岡子規論』でも書きましたが、自由詩の典型的な作品に宮沢賢治の『雨ニモマケズ』があります。「雨ニモマケズ/風ニモマケズ」という冒頭二行を読むと、多くの人が「ああそうだね、そうありたいね」と思う。多分、四十行くらいの詩だと思いますが、百行続いていても冒頭二行で詩の表現内容は直観把握できます。でも小説は「雨が降ってるけど傘がない、金もねぇ。でも濡れるのは絶対にヤダ。そこに傘を持ったいい女が立ってるけど……」といったところから始まる。正しい方向はわかっているけど、それでももつれる現世の苦悩を描くのが小説です。詩と小説では世界把握方法が違うんだということは意識しなければなりません。だから評論家が「小説はわかるけど詩はわからない」と公言しているのを読むと、なんの冗談だろうと思ってしまいます。僕は吉本隆明派ですから世界把握という用語を使いますが、文学という迂遠な方法を使って綜合的世界認識を得たい人が、なぜ文学を官公庁のようなジャンル縦割りで捉えようとするのか、まったく理解できないですね。

ついでに言ってしまいますと、壇というのはやっぱり特殊です。僕は文学金魚でたまに高嶋秋穂名義で歌誌時評を書き、岡野隆名義で句誌批評を書いて連載していますが、最初、歌壇、俳壇というものがまったくわからなかった。歌人、俳人から見れば詩壇や文壇は特殊に見えるでしょうが、歌壇、俳壇もじゅうぶん特殊です。ただ百回くらい時評を書いていると、なんとなーくわかってくる。俳壇は五七五に季語のいわゆる伝統俳句に固執して視野狭窄に陥っていて、それは今後も変わらないでしょうが、それに比べると歌壇は驚くほどリベラルです。岡井隆さんがお亡くなりになった後に角川短歌で「哀悼 岡井隆」の特集が組まれたんだけど、追悼座談会で岡井隆の業績は昭和三十年代まで、という発言がありました。これはスゴいなと思いました。俳壇・詩壇で追悼が組まれると惜しい人を亡くした的なおべんちゃらが並ぶわけですが、歌壇は思ったことをストレートに言える風通しの良さがありますね。

池上 鶴山さんは創作者の側から見たジャンル区分について問題意識をもっていらっしゃるのだと思いますが、ぼくはそうではなくて、読者の側に立って考えてみたいんです。詩のジャンルによって、なぜ読者が分かれているんだろう、と。詩は読んでいるんだけど、短歌、俳句はあまり読んでいないとか興味がないということは、しばしばありますよね。それはいったいなぜなんだろうという点に関心があるんです。

さきほどの「詩歌時代」がおもしろいのは、鶴山さんがおっしゃった球体ではなくて、平面にいろんなジャンルの詩を並べているからなんです。雑誌はまさに平面ですから(笑)。長詩があり短歌、俳句、散文詩、さらには童謡、民謡まで並べているわけですが、これを統合する視点があるのかというと、創作している側にはないですよね。もちろん編集者つまり若山牧水にはあるわけですけれど、もしこの雑誌から文学的な意味のある統合ポイントが生まれるとしたら、それは読者の側からだと思うんです。そういうポイントが見つかれば、いまの読者がもっと豊かに詩を読めるようになるんじゃないかと考えています。

だけどその一方で、やっぱり詩と小説は違うものだとも思っています。文学金魚では詩と小説を同じ空間に配置にしていて、それはそれでいいと思うんですが、そういうことを言いたいわけじゃなくてね、何と言ったらいいのかなぁ……つまり言葉の使い方という点で、詩と小説は本質的にジャンルが違うんじゃないかとぼくは思っているわけなんです。詩と批評は、根本のところでは同じ言葉の使われ方がされているとぼくは考えているんです。でも、小説と批評では同じ言葉の使われ方はされていない。うまく言えないけど、そんなことです。その上で「日本の詩の原理」という今回の対話のテーマに引きつけて言えば、現代詩、短歌、俳句、川柳といった言語表現のジャンルを、なぜ統合的に「詩」と見る視点が自分の中にないのか、その辺りを考えるヒントを鶴山さんとの対話を通して得られればいいなと思っているんです。

鶴山 それはなかなかの難問ですねぇ。僕は自由詩の世界にどっぷり漬かっていましたから、実感として同じ詩とはいえ俳句、短歌を理解するのに非常に時間がかかりました。ただ自由詩と短歌、俳句の一番の違いは新参者と伝統文学という点です。明治維新を考えればよくわかりますが、短歌、俳句はなんの障害もなく生き残った。でも御維新で漢詩が滅びて新たに欧米翻訳詩の模倣から始まる自由詩が生まれた。要するに江戸時代までは新たな文化流入口が中国だったので日本で漢詩が書き続けられたわけで、それが欧米に変わった途端に漢詩が実質的に滅んでしまった。つまり今の自由詩は、明治維新に匹敵するような大変化が起これば滅んでしまう可能性がある。自由詩なんて滅んでもいっこうにかまわないわけだけど、何度大変化が起こっても、うっすらとであれ日本という文化・民族共同体が存続する限り、短歌、俳句は滅びないと思います。

だから日本人は短歌、俳句に関しては、その気になれば理解しやすいと思います。俳句は巧拙を別にすれば誰でも書ける。虚子が言っている通り国民文学です。ま、馬場あき子さんがおっしゃっていましたけど、ホントは短歌の方が書きやすいんだけどね。歌人の生涯歌を集めれば、たいていの歌人にいい歌が一つや二つある。それは平安の昔から変わってなくて、たいていは絶唱歌ですが、内面を吐露する形で人の心を打つ歌はたくさん生まれています。でも俳句は淡々とした叙景だから、芭蕉「古池」に比肩するような名句を書くのは本当に難しい。

それはともかく、江戸時代まで短歌、俳句だけでは足らなくて漢詩があったように、現代でももう一つの詩のジャンルとして自由詩がある。短歌、俳句の伝統では捉えられない現代性を表現するために必要とされていると言っていいでしょうね。でもこの現代意識がなかなか厄介です。抒情詩は短歌的内面表白をベースにしていますから理解しやすいですが、現代詩になると詩人ごとに現代の捉え方が大きく異なる。伝統か現代性かというウエイトの置き方を前提にすると、読者がどんな詩を好むかはそれぞれの資質によるでしょうね。ジャンルを飛び越えていろんな詩を読むとなると、どうしても教育的インストラクションが必要になると思います。

池上 牧水の「詩歌時代」は大正時代の雑誌ですが、もう漢詩は含まれていませんね。だから「詩歌時代」の「詩歌」の六つの区分けは、単純にジャンルということじゃなくて、若山牧水が考える「詩歌」が六つの「詩型」として表現されているということだと思います。

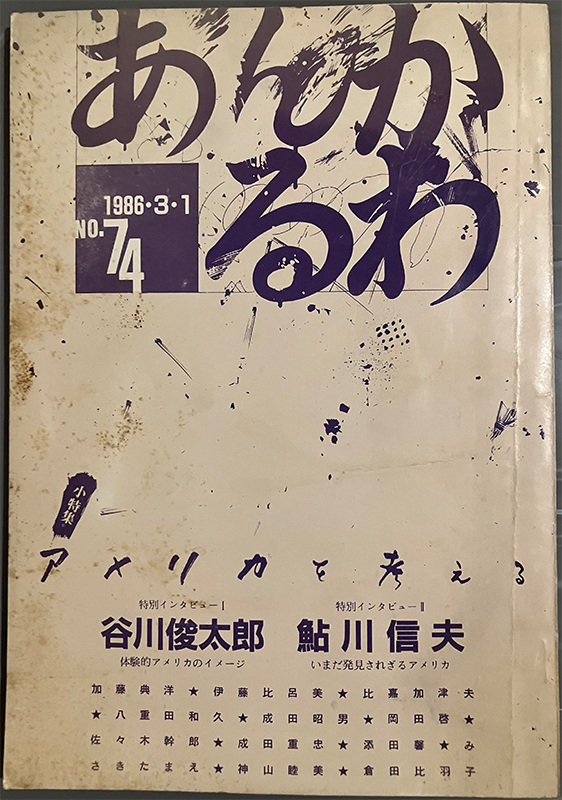

鶴山さんがおっしゃった伝統文学ということで言うと、鮎川信夫がインタビューでおもしろいことを言っているので、今日はそれも持ってきました。雑誌「あんかるわ」74号(一九八六年三月一日)に載っている、北川透さんが聞き手の「いまだ発見されざるアメリカ」という鮎川信夫へのインタビューです。当時の首相は中曽根康弘で、ミッテランとかレーガンに自分の句集を贈呈したことがニュースで報じられたんですよね。鮎川信夫はそれに対して、「あれがおかしくないのは、俳句だからですよ。中曽根さんが、俳句じゃなく、現代詩を書いていたら、まず絶対に首相にはなれないですよ」と言ってるんです(笑)。ぼくはね、当時この発言を読んで吹き出しちゃったんだけれども、なるほどなぁと。よく読むと、その前段で「日本人のナショナルアイデンティティというのは、なにしろ単一民族の国家ですからね。しかも、歴史も長いし、これはもうどこからみても日本的だ、日本いがいではありえないというものが出てくるかも知れない。だけど、根本的なのは現代詩というのはそういうものを土台にしていない、ということですね。短歌とか俳句とか伝統詩がある。すくなくとも形式的にはナショナルアイデンティティにのっかっているそれらに対して、あえて異を立てることで現代詩があるってことは、これはねぇ、たいへんな問題を含んでいると思うわけ」と語っていたんです。後段では「この違いというものをね、現代詩を書いている人間はもっと明確に意識すべきでしょう。なんかお隣りさんでも見るような眼で、歌人や俳人を見ちゃあいけないんだよ」と言っていて、ここでもぼくは吹き出しちゃったんですよね。「お隣りさん」かぁって(笑)。結論として「ぼくは現代詩を書く人間は、短歌とか俳句をやっている人間は詩人なんかとは認めない、ということが言えなきゃ、あんまり意味がない、と思うのね。ところがけっこう、世間ではそれらを全部一緒くたにしているわけだ」と言っています。当時のぼくは、ホントそのとおりだ、と鮎川信夫の意見に全面的に賛成していた(笑)。いまはちょっと違う立場なんですけどね……(苦笑)。

「あんかるわ」74号

一九八六年三月一日刊

鶴山 全員ではないけど、本音を言えば多くの歌人、俳人はぬるいことやってんな、とは思いますよ。特に俳人に対してはね。ダウンタウンの浜田雅功さんが司会をしている「プレバト!!」っていうテレビ番組がありますね。あの中で俳句のコーナーを担当している夏井いつきさんね、あの方、僕は好きなんですよ。夏井さんのインタビューを読みましたが、彼女は自分は俳句の伝道者だって言っています。俳句ってのはすごくいいもので、誰でも詠めるもので、俳句を詠むと幸せになれるといったことを言うわけ。虚子と同じなんです。ここまで立場がハッキリしていると立派だなぁって思います。だけどほとんどの伝統俳句の人たちは、口を開けば俳句は文学だと言うくせに、習い事芸のお師匠さんをやっているわけ。俳壇で有名になったら出版社に求められるまま誰が書いてもいいような「俳句はどう書くの?」って初心者向け啓蒙本を書いて、雑誌で際限もなく季語はなんぞや、五七五とはなんぞやとかの答えが出ちゃ困る設問を堂々巡りして書き散らしている。結社に入っていようとインディペンデントを気取ってようと同じだな。結局、どっかの有名メディアの俳句投稿欄の選者になって、一生素人のくだらない俳句を選んで小銭稼ぐのが俳人の最終出世コースでしょ。どんだけ逃げ場があるんだよと思いますね。

それに比べると歌人は立派だな。有名メディアの選者をやっている歌人を見ても、創作だけじゃない歌に関するしっかりとした著作がある場合が多い。信頼感があります。自由詩は歴史も作品の厚みも薄っぺらいけど、短歌に比べると俳句はやっぱり薄っぺらい。芭蕉止まりなんだけど、書いているものを読むと芭蕉すら本気で読んだ人は少ないですね。短歌はそうはいかない。短歌に本気になれば、必ず歴史を溯ってゆく人が出ます。最後は日本語の発生まで行くからね。そういう意味では、俳人より歌人の方が好きな作家は多いですね。

■鮎川信夫のわかりにくさ■

池上 ………。えっと、お水はありますか(笑)。鮎川信夫の話に戻りましょう。以前からつかみづらい詩人だなという印象はありましたが、今回改めて詩を読み返してみて、やっぱりその印象は変わらなかったですね。ご本人も「ぼくの詩は難解なんだ、ぼくの詩を理解している人はほとんどいない」と甥の上村佑さんに語っていたようです(「現代詩手帖」二〇一六年六月号、上村佑インタビュー「鮎川信夫の素顔」)。同時代の批評家の解釈を全否定しているわけですよ(笑)。

ぼくは鮎川信夫の散文が好きでよく読んでいますが、散文と詩ではちょっとテイストが違いますね。散文は透明度が高いのに、詩では何か隠していることがあるような、常に被膜が張られているような感じがします。それは詩作品なんだから当然かもしれませんが、詩の中には身の回りのこととか私的なこととか、彼の経験みたいなことも書かれています。それを手がかりにして詩を読んでほしいというふうにも受けとれるわけですが、そうしようと思っても、どうしても核心がつかめない。読む側にとってもどかしい何かが常にあると今回再確認したんです。鮎川信夫の詩のわかりにくさについて、鶴山さんはどうお考えですか?

鶴山 鮎川さんが生前にまとめた全詩集の後記で、自分の詩は全部未完成だという意味のことを言っているわけですから、そういうふうになると思います。で、その前にちょっとすり合わせしておきたいんですが、僕は今回『鮎川信夫全集』を頭っから読んでいって、かなり驚いたことがあるんです。鮎川さんは、詩論で一度も入沢、岩成の現代詩に言及してないんです。対談ではちょっと触れていますが、まあ興味ないという感じです。僕は思潮社に入社して「現代詩手帖」編集部に入ったんですが、その時すごく驚いたことがあります。学生時代には詩を乱読しますよね。その経験で僕は、戦後詩の中心は田村隆一だと思っていた。

池上 ぼくもそうです。

鶴山 だけど社主の小田久郎さんにそう言ったら、「なに言ってんだよ、戦後詩は鮎川信夫なんだよ」と言下に否定された。それはとてもショックでしたね。これはジャーナリズムのあり方とも関係しますが、「現代詩手帖」は明らかに鮎川中心だった。鮎川全集は旧版と新版が思潮社から出ています。田村隆一全集は河出書房新社刊で、吉本隆明全集は旧版が勁草書房、新版が晶文社刊です。思潮社は鮎川さんの死後に鮎川信夫賞を創設したわけで、それを見ても思潮社「現代詩手帖」が鮎川信夫中心だったことがわかると思います。四方田犬彦さんがどこかで「現代詩手帖は戦後詩の追っかけだ」と書いているのを読んだ記憶がありますが、もっと言えば社主の小田久郎さんが熱烈な鮎川シンパだった。

僕が編集部にいる時に鮎川さんの小詩集を組むことがあって、それが死後刊の『難路行』になったんですが、原稿を読んで僕は確か「父その他の詩」とかのタイトルをつけた。小田久郎さんは雑誌の編集に口を挟まない人でしたが、その時だけ「このタイトルはダメだ」と言って「難路行」に変えたという記憶があります。生原稿も渡せと言われたな。そんなこと、一度もなかった。鮎川さんの詩集は『鮎川信夫詩集 1945―1955』とか味も素っ気もないものが多いんだけど、晩年の『恋宿行』と『難路行』だけ違います。この二冊のタイトルは小田久郎さんが付けたんじゃないかな。鮎川さんは、特に晩年は詩集を出すことにそれほど意欲がなかったと思います。小田久郎さんが詩が溜まったのでそろそろ詩集にまとめませんかと言って刊行された詩集だと思います。また鮎川さんは僕が編集部にいた時代でも影響力がありました。「現代詩手帖」は月刊誌で年十二冊出すわけですが、そのうち二、三冊は戦後詩絡みの特集でした。その号だけちょっと売り上げが伸びたんですよ。読者もまた戦後詩を詩だと思っていて、その中心に鮎川さんがいるという感覚はありましたね。

ただ僕は学生時代から、現代の詩には「荒地」系の戦後詩と入沢・岩成系の現代詩という流れがあって、その弁証法的統合のような地点に吉岡実や飯島耕一さんらがいるという認識を持っていました。しかし全集を通読してわかったんですが、鮎川さんはまったくそう考えていない。鮎川さんの評論を読むと彼は「現代詩」という定義をモダニズム以降の詩に対して適用しています。具体的に言うと北園克衛、春山行夫、村野四郎あたりからの詩を現代詩と言っています。それは彼の世代にとっては正しい認識なんだけど、僕の時代には「荒地」系の戦後詩と、入沢・岩成系の現代詩がハッキリ二本柱としてあった。

池上 極めて興味深いエピソードです。ぼくは、『恋宿行』も『難路行』も詩集のタイトルとしては全然好きじゃなかった。なんでこんな演歌の曲みたいなタイトルを付けたんだろうと思っていたんだけど、そういうことだったんですね。あと「現代詩手帖」で戦後詩の特集をやるとちょっと売り上げが伸びたとおっしゃいましたけど、そのちょっとにはぼくも含まれていたと思います(笑)。

鶴山 鮎川さんが生きた時代を時間を追ってちゃんと把握すると、彼の認識は正しい。モダニズム詩は「詩と詩論」と「新領土」の詩誌から始まっている。これらの雑誌では大方が表層的な言葉遊びだったモダニズム詩を、思想表現として鍛え始めたのが中桐雅夫さんが神戸で出していた「ルナ」であり「LE BAL」であり、鮎川さんたちが早稲田大学の仲間と戦前に刊行していた「荒地」である。鮎川さんがモダニズム詩とそこに思想を付加した詩を一つの現代的完成形と考えて現代詩と呼んだ理由はよくわかります。ただ「荒地」は戦後に第二次「荒地」として刊行されて戦後詩という大きな詩の流れを生み出したわけですが、鮎川さんは「荒地」の影響力がどこまで続くのか、続いたのかについて無関心だった気配がありますね。

ただ鮎川信夫的な現代詩と僕らが抱いている現代詩定義とのズレは、鮎川詩の読解にも大きく影響していると思います。北川透さんや瀬尾育生さんはたくさん鮎川信夫論や「荒地」論を書いておられますね。読んだんですが、大変申し訳ないんですがあまり記憶に残っていません。その理由を考えたことがなかったんですが、鮎川全集を読んでいて、それは現代詩の定義の違いじゃないかと思いました。北川さんや瀬尾さんらにとって戦後詩は揺るぎないもので、入沢・岩成的な現代詩はそれほど重要ではなかったのかもしれない。せいぜい新たな修辞的影響を与えたといったくらいの捉え方だったかもしれない。詩を戦後詩と現代詩の二本柱と捉えている者が、詩は絶対的に戦後詩中心だという認識で書かれている評論を読んでも、大枠の捉え方が違うわけですからピンと来ないのはしょうがない面があると思います。

また鮎川さんたちまでの世代は、明らかに欧米詩を詩の規範にしています。中桐さんがオーデンを持ち込んで、鮎川さんはエリオットの『荒地』から決定的影響を受けた。ヴァレリーやスタンダールが愛読書だったとも書いていますね。それは僕らの世代も同じで、仏文科の学生だったこともあって、ボードレールから始まって、ランボー、ロートレアモン、マラルメ、アポリネール、ダダ、シュルレアリスムと読み進んでゆく知恵熱コースがありました(笑)。知恵熱というのは新しい知識に驚いているけど咀嚼できていない状態のことですが、それを通過して初めて自分の考え方が出てくる。ただ僕らの時代には戦後詩と現代詩が欧米詩より重い比重でそこに加わっていた。

しかしそういった知恵熱コースも、一九九〇年代頃から消滅したんじゃないかな。Jポップではビートルズってなに? といった世代が出て来ていて、日本のJポップだけを聴いて音楽を始めた人も増えていますね。そういう世代にとって、鮎川さんたちの戦後詩はとても遠く感じられるんじゃないかと思います。入沢・岩成の現代詩も遠いと思いますが。まず鮎川世代の現代詩の捉え方が僕らと違うということ自体が理解できないんじゃないか。すべていっしょくたになって、戦後詩・現代詩もごっちゃになって、なんとなくの詩の書き方の技法として捉えられているんじゃないかな。

池上 鶴山さんには言いにくいんだけれど、読者としてのぼくは入沢康夫や岩成達也の現代詩にはあまり興味が持てなかった。もちろん当時はぼくも詩を書いていたから、入沢康夫の『詩の構造についての覚え書』なんて、かなり熱心に読んだんですよ。でもね……自分の中では鮎川信夫や田村隆一の詩と入沢康夫や岩成達也の詩を同列に並べて考えることはまったくできなかった。ぼくは中学三年の冬にはすでに埴谷雄高をきっかけに吉本隆明とか谷川雁なんかを読み始めていたから、自分の年齢より十歳ぐらい年上の人たちと読書体験が同じになっちゃった(笑)。伊藤比呂美さんが最初に「現代詩手帖」に投稿した時もほぼリアルタイムで読んでいたんですよ。偉そうだけど「新しい人が現れたな」と思った(笑)。高校一年の時には日本の現代詩は荒川洋治さんぐらいまで、だいたいひととおり読んでしまった。だから、ぼくは仏文科の学生になった頃には、もうシュルレアリスムなんて古いなという感じで、フーコー、ドゥルーズ、デリダの最新流行に熱中していた。デリダはマラルメを論じていましたから、ぼくからすると鮎川信夫のマラルメ理解は戦前で止まっていると思えました。一方で一九七七年にはザ・バンドの音楽にとりつかれていたので、ぼくにとっての英米圏の文化は文学じゃなくてロックだったんです。でも吉本隆明も田村隆一も鮎川信夫もザ・バンドを聴いたことがあるとは思えなかった(笑)。

鶴山さんも一九六一年生まれですが、ぼくらにはロックを聴いていても歴史意識がありましたよね。歴史の不可逆性というか。ビートルズより前にイーグルスはいないわけです。だけどある時期からそれが意識されなくなってしまった。ぼくは一度、「ザ・バンドとイーグルスってどっちが古いんですか?」って聞かれたことがあります(笑)。それはぼくにとっては驚愕の質問だったんだけれども、その時に気づいたのは、ぼくは音楽の歴史を踏まえて、それを前提として聴いていたんだということです。それは文学に関しても同じですね。

ぼくらの世代で現代詩に関心がある人は、みんな現代詩を書いていたと思います。で、現代詩を書いていこうと思うと、どうしてもそこにある歴史を踏まえないと、この先どう展開していくのかという手がかりがない。それで歴史を強く意識していたんだと思います。でもある時期からそういう歴史意識がなくなってしまって、何というか、空間性だけがあるというふうになってしまった。ぼくはモダンという言葉は、なかなか日本語になりにくいと思っています。ある時には現代という言葉になり、ある時には近代という言葉に、ある時にはモダンというカタカナとしてそのまま使われている。だけど日本語の「近代詩」「現代詩」の「近代」「現代」は、それぞれ日本史の「明治・大正時代」「昭和時代」に対応させた用語ですよね。けれども鮎川信夫が言う「現代詩」は「ナショナルアイデンティティを土台にした日本的な詩語の使い方をしない詩」という意味だったわけです。だから、戦前の日本のモダニズム詩も、その意味で「現代詩」と鮎川信夫は捉えていたんだと思います。

で、鮎川信夫は戦争体験の中から、大日本帝国の権力というかその価値体系を土台にした「日本的な」詩語の使い方からはっきり切れた「戦後詩」という自分たち独自のアイデンティティを作り出した。そこが歴史的に見ると非常に重要なポイントです。一九五一年版の『荒地詩集』で「Xへの献辞」を提示しながら、戦後詩というものを打ち出していった。それが鮎川信夫が一番やりたかったことであり、ユニークなところだったんじゃないかと思います。ただそれを、自分自身も含めて後の世代がどういうふうに理解できるのかということになると、これはちょっと難しいかなって正直思うんですよ。

戦後と言われても、そもそもぼくらは第二次世界大戦を体験していません。鮎川信夫が提示しようとした「一つの無名にして共同なる社会」だって、その問題意識を共有するのは、もうぼくらの世代では無理だった。戦後と言っても、一九五〇年代と一九七〇年代では日本はまったく違う社会になっちゃっていたからです。最初にお話ししたように、ぼくは『荒地詩集1951』から戦後詩を読み始めたんですけれど、ほどなくして「現代詩手帖」や「ユリイカ」を読むようになり、鮎川信夫の最後の詩集『難路行』に収載された作品はほぼリアルタイムで読んでいます。それは非常に自分の中でも不思議な感覚で、一方で「荒地」の詩人としての鮎川信夫っていう像があるのに、「現代詩手帖」を開くと「あれ?」って思ってしまうことがよくあった。何て言うんですか、思ったことをそのまま書いているみたいな感じの詩があったりして、これは何なんだろうという、不可解な感じがありました。読者としては、「荒地」の詩人鮎川信夫と『難路行』の詩人鮎川信夫を統合できないような感じがありましたね。

池上晴之

鶴山 おっしゃる通りだと思います。ただ歴史的流れというものは、読者としても創作者としてもある程度必要なところがあります。過去に書かれた詩人のエッセイや評論を読むと、みんな「現代は危機の時代だ」と書いてるわけ。それは一九四〇年代から現代まで変わっていません。またみんな「いい作品がない、詩は低調だ」とこぼしている(笑)。もちろん振り返ってみれば、終戦があり六〇年安保、七〇年安保があって、その後冷戦がありetc.になるわけで、常に危機の時代だったのは間違いない。ただ今の時代を考えてみると、情報化社会で大混乱しているわけですが、僕らから五十年後の人たちから見れば、「へー、昔の人はそんなことで驚いてたんだ」になるのに決まっている。状況的危機はそうやって過ぎ去っていく。過去の事例を踏まえれば、今僕らが生きている現代が将来どうなってゆくのか、どう捉えられるのかがだんだんわかってくる。

鮎川さんは早稲田大学で日夏耿之介とかに英文学を教えてもらっています。文語の近代詩と軒を接していたわけです。で、萩原朔太郎を読んだ時に現代に目覚めたと書いています。そこから彼のモダンが始まるわけですが、まずモダンを定義してしまうと、モダンは基本的に遅れの意識だと思います。要は欧米からの遅れの意識。だからモダニズムが本当に盛んだったのは日本とアメリカですね。文化後進国でモダニズムという運動があった。じゃあ文化の中心はどこかというと、パリです。象徴主義やダダイズム、シュルレアリスムを生み出したパリが世界文化の中心で、それを追いかけて現代にアップデートしようとした運動がモダニズムだと思います。

で、当時フランスでpoésie moderneという詩の叢書が出ていて、そこから現代詩という訳語というか用語が生まれたと、どこかで大岡信さんが書いていました。意外と古い言葉で戦前からありました。日本のモダニズムを考えるとセンター雑誌は「詩と詩論」と「新領土」で、北園克衛、春山行夫、村野四郎なんかが中心詩人になる。最近北園さんの装幀なんかをやたらと持ち上げる風潮がありますが、パクリだらけですよね(笑)。詩もまあ薄っぺらい。ただ彼らのモダニズムはとても重要だった。一番重要だったのは、短歌的抒情からキッパリ切れたということです。北園さんらの、いわゆるコンクリート・ポエムね。

日本の詩史論で大きく欠けているのは、自由詩は短歌を接続媒体として作られたことを忘れていることです。曲がりなりにもオリジナルの自由詩が生まれた土壌は与謝野鉄幹・晶子の「明星」です。島崎藤村の『若菜集』や北村透谷の『蓬莱曲』は単発的でしたが、「明星」の若手が短歌的抒情をうまく使って自由詩の基盤を作った。北原白秋が「明星」最大の詩人です。白秋の弟子に朔太郎と三好達治と吉田一穂がいて、彼らが現代詩に直結する。一穂は「日本の近代詩は短歌的原罪を負っている」と書きましたね。そのくらい短歌的抒情と切れるのは難しかった。朔太郎の晩年の文語詩を見てもそれはわかります。鮎川さんたちは北原白秋と背中を接していた世代ですから、モダニズムで短歌的抒情から切れるのは極めて革新的体験だったと思います。

もちろん道のりはそう平坦ではなくて、鮎川さんの初期詩篇を読めば、まあ北園、春山、村野さんらのモダニズム詩のエピゴーネンです。でもそれなりに特徴はある。これは鮎川さんたちのモダニズム詩だけでなく、吉岡実にも言えることで、吉岡は出征前に遺書のつもりであわてて『液体』をまとめた。「溶けてしまう」「流れてしまう」といった言葉が頻出して流動的です。鮎川さんたちも同じで「ではない」「ここではない」といった言葉が目立ちます。否定形になる理由には、第一に思想表現が禁じられていたということがあります。同時代にはプロレタリア詩があったわけですが、「荒地」系詩人たちは直截な思想を表現するのが詩ではないだろうと考えていたこともあります。

鮎川さんは戦死した早稲田の友人の森川義信の「勾配」という詩をやたらと高く評価していますね。生涯に渡って繰り返し「勾配」について語っている。鮎川さんたちの初期詩篇を読むとその理由がわかります。ちょっと「勾配」を読んでみますね。

非望のきはみ

非望のいのち

はげしくも一つのものに向つて

誰がこの階段をおりていつたか

時空をこへて屹立する地平をのぞんで

そこに立てば

かきむしるように悲風はつんざき

季節はすでに終りであつた

たかだかと欲望の精神に

はたして時は

噴水や花を象眼し

光彩の地平をもちあげたか

清純なものばかりを打ちくだいて

なに故こゝまで来たのか

だがみよ

きびしく勾配に根をささへ

ふとした流れの凹みから 雑草のかげから

いつもの道は はじまつてゐるのだ

この詩を読んで、鮎川さんが言うような大傑作だと感じる人は少ないと思います。戦後「荒地」派の詩と比べても見劣りする。でも鮎川さんたちの詩のグループの中で、否定形やサタイヤ――風刺や皮肉――ではないマトモな詩を書いたのは、森川が初めてだった。鮎川さんだって、戦前の詩でマトモなのは、ほぼ「橋上の人」一作しかない。しかし森川は「勾配」と「あるるかんの死」といういい詩を二つ書いた。「あるるかんの死」は一種の遺書で「眠るがいい/やはらかに青む化粧鏡のなかに/死んだおまへの姿を/誰かがぢつと見てゐるだろう」とある。「誰か」は結果的に鮎川になった。

それはともかく、森川の詩には始まりと終わりがあるけど真ん中が抜けている。鮎川さんは身につまされたでしょうね。鮎川さんがスマトラで戦死していれば、森川と同じになったはずです。森川は鮎川がいなかったら多分忘れ去られている。『森川義信詩集』だけでなく、『牧野虚太郎詩集』とか、戦死した仲間の詩集を出したのは鮎川だけだよね。

池上 確かに、そうですね。「遺言執行人」としての強い意志を感じますね。

鶴山裕司

鶴山 鮎川さんがモダニズム詩から決定的影響を受けて、晩年まで自分はモダニストだと言ったのは正確な認識だと思います。ただその経緯を捉えないとその意味を正確に理解できない。大岡信さんを最初に「理解魔」と呼んだのは鮎川さんらしいんだけど(笑)、秀才・大岡信は例によって鮎川たちの初期モダニズム詩を的確に総括しています。短歌的抒情を完全否定したこと、直接的思想表現を嫌ったことが大きな特徴だったと。で、文脈としては若書きで論じるに足りないと書いています。それは戦後の「荒地」派の素晴らしい詩を前提とすれば正しい評価です。でも鮎川信夫に即せば違ってくる。

鮎川さんはいろんなところで書いていますが、戦前の「LE BAL」という雑誌だって、今はフランス語表記ですが、当時は「ばる」と平仮名表記しなければいけなかった。敵性言語禁止時代です。「ルナ」も「LE BAL」も「荒地」も同人誌だったわけですが、常に特高が目を光らせていた。しょっちゅう呼び出されて「次にこんなの載せたら発行禁止だぞ」と脅されていた。戦前の検閲は凄まじかった。あ、そういえば、僕は大学がでっかい古本屋街の近くだったから、たいていの本や雑誌を古本で買ってました。で、同人誌を出す時に昔の本に倣って「印刷日」と「発行日」を併記してた。でもあれって、戦前からGHQの検閲制度時代の名残なんだよね。印刷して発行するまでの間に検閲があるわけ。自分から検閲制度に倣った雑誌を出していた。滑稽だな(笑)。

それはともかく、厳しい検閲制度がある状況では詩がシニシズムやサタイヤに傾くのは半ば当然です。総体的に見るとみんな意味のない詩、意味が伝わりにくい詩を書いていた。学生らしい、特高との一種の鬼ごっこ遊びだ。ただ森川はそういう抑圧を初めてかいくぐった。「非望のきはみ/非望のいのち」「清純なものばかりを打ちくだいて/なに故こゝまで来たのか」という表現は確かに強い。ギリギリのところで思想を表現した。またこういうギリギリの表現はなにも戦前詩だけではありません。飯島耕一に「他人の空」という代表作がありますね。わずか十行の詩です。

鳥たちが帰って来た。

地の黒い割れ目をついばんだ。

見慣れない屋根の上を

上ったり下ったりした。

それは途方に暮れているように見えた。

空は石を食ったように頭をかかえている。

物思いにふけっている。

もう流れ出すこともなかったので、

血は空に

他人のようにめぐっている。

学生時代に誰かの評論で、「他人の空」は戦後詩を代表する作品だと書いてあるのを読んだんだけど、実際に読んでみてもわからなかった。直接的思想表現のない、漠然としていると言えば実に茫漠とした詩です。でも飯島さんは、航空士官学校に入学して空で散るつもりだった。熱狂的皇国少年だった。飯島さんは実に正直な詩人だったけど、彼の真摯な正直さでは、当時の苦しい心情は書けないわけです。戦争に反対していたわけではない、日本が負けるとも思っていなかった。それどころかお国のために戦死するつもりだった。終戦で、まあ多くの人が言っているように、飯島さんも「騙された」と気づいたわけですが、過去は消せない。それを背負うことから飯島さんの戦後が始まっている。

吉岡さんも同じですね。戦後の第一詩集『静物』は「卵」が重要なイメージになっています。代表作「卵」の「深閑とした場所に/うまれたものがある/ひとつの生を暗示したものがある/塵と光りにみがかれた/一個の卵が大地を占めている」は、入隊前に、お母さんに食べさせてもらった卵がイメージの源泉になっています。帰還してみるとお父さんもお母さんも亡くなっていて、生家は焼け野原になっていた。しかも吉岡さんはあの精鋭部隊の関東軍の兵士だった。馬の世話しかしてなかったと書いてますけどね(笑)。吉岡さんも正直な詩人でしたから、過去を抱えたまま詩を書けば「卵」のような詩になります。

吉本隆明さんも同じです。彼も熱狂的皇国少年だった。敗戦とは世界が滅びることだと思っていた。日本の国是が本土決戦で一億総玉砕だったわけだから、吉本さんも戦って死ぬつもりだった。鮎川さんも吉本さんも、終戦ではなく敗戦だと言ってます。吉本さんにとって敗戦は世界の終わりだったはずですが、実際にその時が訪れたら明日があった。それが不思議でたまらなかったと書いています。そこから彼の戦後が始まります。そういう状況や歴史を考えなければ、彼らの詩や評論を正確に理解できない。入沢・岩成の現代詩とは違う質の難解さですね。

(金魚屋スタジオにて収録 中編に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■