自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。元編集者。三十五年以上にわたり医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の編集に携わる。共同体としての「荒地派」の再評価を目下のテーマとして評論活動を展開している。音楽批評『いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう』を文学金魚で連載中。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■「さて、田村隆一。」■

鶴山 今回は田村隆一篇です。池上さんが資料として昔の雑誌、「面白半分」の田村隆一特集号「さて、田村隆一。」(一九七九年十二月臨時増刊)を持ってこられたんですが、これは絶妙なタイトルですね。田村さんは「さて、」なんだな。

「面白半分」の田村隆一特集号「さて、田村隆一。」

(一九七九年十二月臨時増刊)

池上 そうそう。

鶴山 前回お話ししたように、鮎川信夫さんが戦後詩の基盤になったのは間違いありません。一方で「荒地」グループの中では田村さんの詩が突出していて、彼の作品が戦後詩の中核になった。でも田村さんはなかなか論じにくいんだな。鮎川信夫論は北川透さんや瀬尾育生さんが単行本一冊書いておられます。鮎川さんには謎があるんですね。コアになる詩や評論が少ないにもかかわらず、その後の世代に圧倒的な影響を与えた。だけどそれは時間が経つとわかりにくい。なぜ鮎川さんが戦後詩の創始者で基盤なのかを論じようとすると、単行本一冊になってしまう。でも田村さんは、誰が論じても同じようになる。

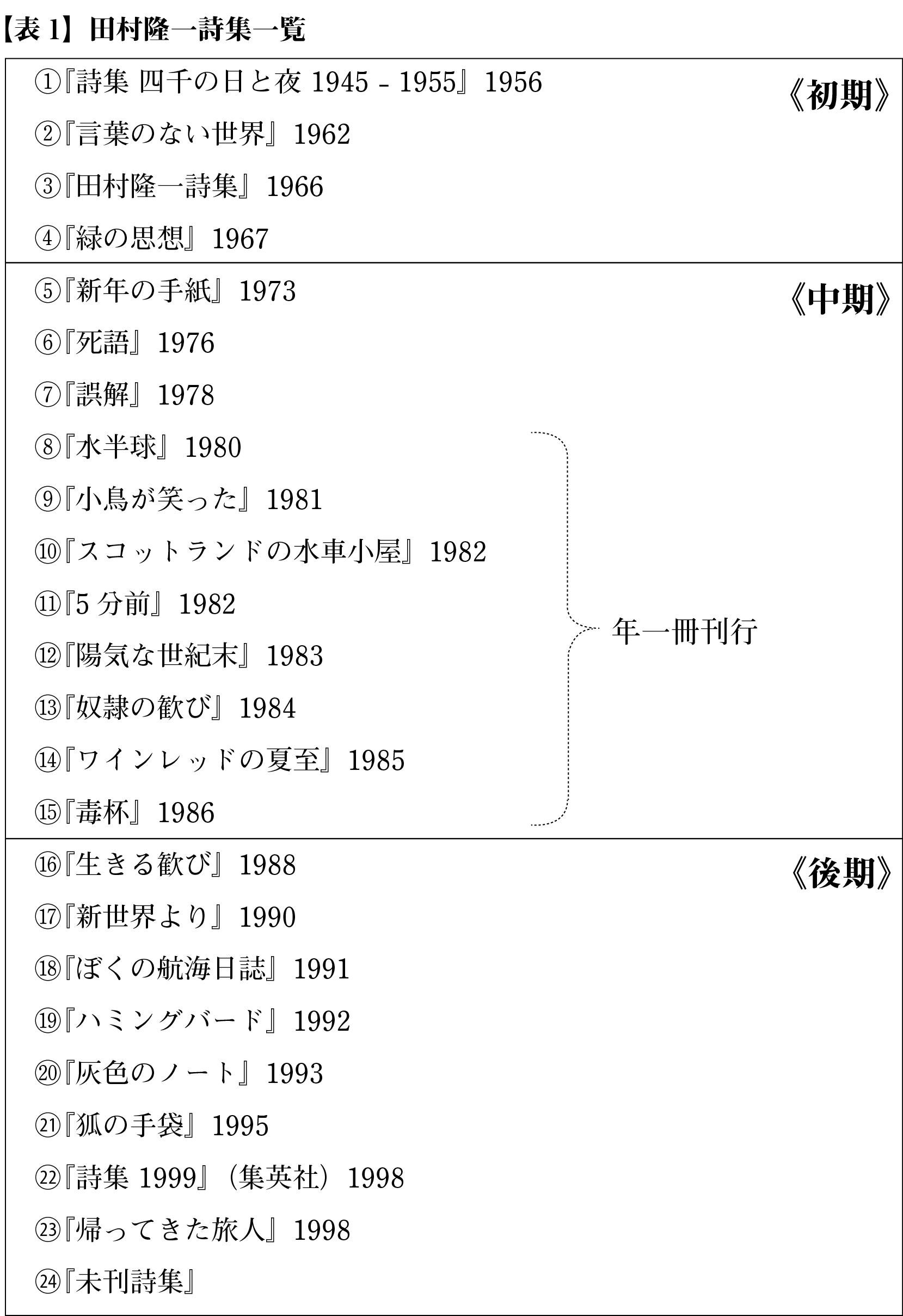

【表1】は田村さんの詩集の一覧です。三冊本の『田村隆一詩集』と『未刊詩篇』を含めると、生涯で二十四冊の詩集を出しておられる。いろいろな考え方があると思いますが、第一詩集の『四千の日と夜』から『緑の思想』までが初期、『新年の手紙』から『毒杯』までが中期、『生きる歓び』から『未刊詩篇』までをとりあえず後期と分類することにします。このうち田村隆一論を書く人の視線は間違いなく初期に集中します。じゃあ初期について何が言えるのかというと、田村さんは全部詩で彼の思想や感性を表現してしまっている。すべての詩がわかりやすいわけではないですが、コアになる詩はこれ以上解説する必要があるんですかというくらいわかりやすい。田村隆一論を書こうとしても謎解きや秘密の暴露などはあまり必要ない。実際一冊丸ごとの田村隆一論はほとんど出版されていないんじゃないかな。

ですから今回の対話は「さて、田村隆一。」でいきたいと思います。田村さんの作品を論じるのは当然ですが、周辺的なお話しも必要だと思います。そっちの方が重要かもしれない。池上さんは何度も田村さんに会っておられますか。

池上 お会いしたのは一回だけです。高校二年生でしたけれど、まだ十六歲の時ですね。高校生の頃に田村さんに会った印象を書いている人はあまりいないと思いますので、その時のことをお話ししましょうか。

当時、学研の「高二コース」という学習雑誌があって、詩の投稿欄の選者を田村隆一がやっていたんです。鮎川信夫篇でお話ししたとおり、ぼくは中学三年生で『荒地詩集1951』の復刻版に出会って、田村隆一の「再会」という詩に衝撃を受けて、自分でも詩を書き出したんです。だから、詩を投稿しようと思ったんだけど、もう「現代詩手帖」とか「ユリイカ」は読み出していたから、「高二コース」みたいな学年誌に投稿するのは本意じゃなかった(笑)。

だけど、その頃の「現代詩手帖」の選者は荒川洋治さんで、伊藤比呂美さんが鮮やかな作品を投稿されていて、荒地派の影響を受けた自分の作風じゃ採ってもらえないと思った。「ユリイカ」の選者は長谷川龍生さんだった。長谷川龍生さんの詩は好きだったけど、当時、東京12チャンネルで映画の紹介コーナーに出演されていたんですよね。確か川本三郎さんと交互に出てたと思うんだけど、長谷川龍生の解説が異様で、同級生の間でも話題になっていた。「この映画のマシンガンを撃つシーンはすごい」って言って、テレビカメラに向かって「バババババっ!」って撃つマネをするわけ(笑)。こりゃ、やめといたほうがいいかなと。

で、やっぱり田村隆一に詩を読んでもらえるなら、と思って投稿したら、特選に選んでくれた。ぼくの代表作ということになります(笑)。田村さんの選評もよかった。詩の講評をするんじゃなくて、ぼくの詩の解説をしてくれて、最後に「今度はきみも砂漠を旅してみないか」と書いてあった。ぼくの詩は、自分の生命の感覚と砂漠を旅するラマ教の聖者のイメージを重ね合わせるような現代詩だったんです。観念だけじゃダメだぞ、って田村隆一に言われた気がした。

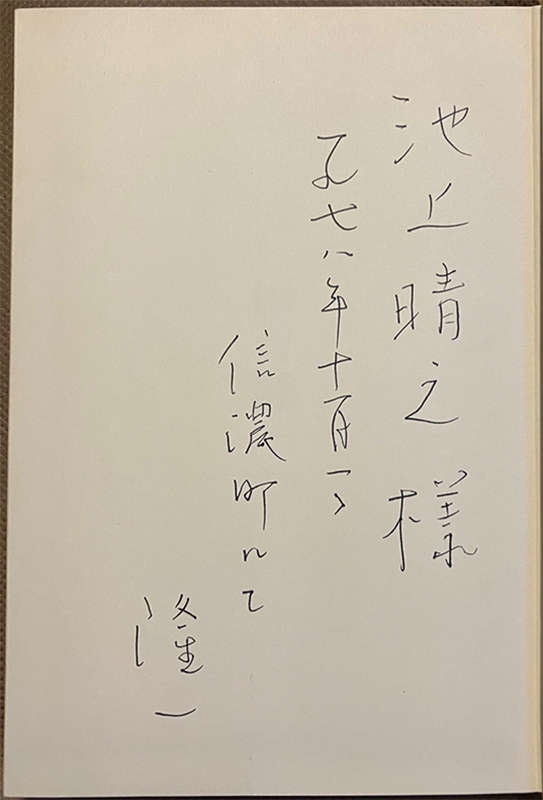

ちょうどその後すぐに、「無限アカデミー」の現代詩講座に田村隆一が出たんですよね。それで聴きに行って、田村さんの話が終わったあとに、控室というか、会場の一角を衝立で囲ってあるスペースを訪ねて行ったんです。これは日付がはっきりしています。一九七八年の十一月一日です。当時田村さんが詩を書く時に使っていると言っていた、緑色のぺんてるの水性ペンを持って行って『詩集1946~1976』っていう当時の戦後全詩集にサインしてもらいましたから。

現代詩講座は二本立てになっていたんですけど、次の講師の話は聴かずに控えのスペースに行ったから、折よく他に誰もいなかった。田村さんに「詩を投稿した者です」とあいさつしたら、よく覚えていてくれて、「あの詩を書いたのはきみか」と言って、少しの間ぼくの顔をじっと見つめた。そして「あれはとてもいい詩だった」と言って、ウイスキーの小瓶を飲みながらでしたけれど、時間を割いてとてもていねいに応対してくれました。高校の授業で長い論文を書く課題があって、ぼくは『田村隆一論』を書こうとしていたので、田村さんの詩についていろいろ質問したんだけど、田村さんはひとつひとつ率直に答えてくれた。ひととおり質問が終わって、ぼくはこれから現代詩を書いていこうと思っていたから、そういう意気込みを話したんですよね。そうしたら田村さんが急に真顔になって、「それはいけない。詩なんて書いちゃダメだ。きみのご両親を悲しませることになる」と言ったんです。

その時は何でそんなこと言うのかな、それにもう父親は死んじゃって両親じゃないんだけどな、って心の中で思ったんだけど、後になって「詩人になんか、なっちゃダメだよ」って田村さんが言ってくれたんだと気づいた。そういう意味では、人生の指針を示してくれた、ぼくにとっては父親のような人ですね。「ちゃんと大学に進学しなきゃだめだぞ。都内だとどこの大学がいいかな。慶應も早稲田もいい大学だよね……そうだ、地方の国立大学に行くのもいいぞ。北大でもいいし、東北大でもいい。自然があるからな。きみもぼくも都会育ちだから、自然に触れるのはとても重要なことなんだ」と言って、詩集にサインをしてくれた。詩集をぼくに手渡しながら、「大学に入ったら遊びに来なさい。だけど今度は彼女を連れてくるんだぞ」とニコッと笑った。とても粋で、真っ直ぐな方でしたね。鶴山さんはどんな印象ですか。

鶴山 何度かお会いしていますが、悪魔のような方でした(笑)。一番印象的だったのは仕事でお目にかかった時ですね。一九八六年か八七年かな。僕が「現代詩手帖」の編集をやっていた頃は、田村さんは詩壇の人ではないという雰囲気がありました。一九七〇年代から八〇年代にかけては、田村さんと谷川俊太郎さんは一般読書界で活躍する人で、別格という感じだった。ですから逆にお話をお伺いしたくてインタビューさせていただいたんです。

で、仕事を受けてはくださったんですが、まー機嫌が悪い。「俺に詩の話なんて聞くのかよ」という感じでほとんどまともに話してしてくださらない。話しながら飲んでおられましたけどね。奥様や医者に止められてたんでしょうね、サントリーオールドの小瓶があるでしょう、それがずらっと並んでて、「一日三本しか飲んじゃいけないんだ」と言いながら、目の前で五、六本空けておられた(笑)。

田村さんは批評精神が非常に発達した方で、録音されていない時は他の詩人の作品だけでなく、厳しい人物評も盛んに口になさるんですが、いざテープを回すとまったくそういうことは言わない。散文でも作品批評はほとんど書いていませんね。ある時点で他者の詩の批評は書かないと決めたんじゃないかな。田村さんには関係ないですが、当時、田村さんの前の奥様と北村さんの間でちょっといろいろあったので「北村さんはどう思いますか?」と伺うと「友達は友達だ」という返事なんです。「吉本さんは?」「立派な人だ」「鮎川さんは?」「もっと立派だ」という答えでした。そういうところは筋が通っている。オフレコでも決して昔の仲間の悪口は言わない。

そういうわけでインタビューは低調でしたが、テープ起こしした際にエリオットの『荒地』を〝The Wasted Land〟と誤記してしまった。だけどそれがお気に召したようで、テープ起こし原稿にはほとんど赤が入っていませんでしたが、それについては後から訂正記事を送ってくださった。うろ覚えですが「〝The Waste Land〟が書かれてからもう五十年以上経ってしまったので、『荒地』も蕩尽し尽くされて〝The Wasted Land〟になってしまったのだ」といった内容だったと思います。しかつめらしい詩の話よりも、間違いをウイットでくるんでエッセイにするのが田村さん流ですね。

インタビューが終わって四方山話になったんですが、同席していたカメラマンの方が最近ストリップ小屋で写真を撮っているというお話を始めた。そしたら田村さんが急に上機嫌になっちゃってね(笑)。「それで、それで」という感じでお寿司までとってくださって話が弾んだ。

僕は当時「現代詩手帖」別冊の「ビート・ジェネレーション」の編集を同時進行で進めていたんですが、英文学者で詩人で西脇順三郎研究者の新倉俊一先生が逗子に住んでおられるので、田村さんのインタビューが終わったら、鎌倉駅前の喫茶店でお目にかかって特集号の打ち合わせをすることになっていた。だんだん新倉先生との打ち合わせ時間が迫ってくるので「田村さん、そろそろおいとまします」と言ったら、「誰に会うんだ、なに、新倉、電話しろ」と命じられて、当時はケータイがないですから104で喫茶店の番号を調べて電話しました。田村さんに代わると「お久しぶりなのでお目にかかりたい」とおっしゃって、田村さんといっしょに新倉先生のいる喫茶店に行くことになった。

そこから、夕方六時くらいから夜の十一時くらいまでかな、田村さんに連れられて小町通りの飲み屋を五、六軒ハシゴしました。最後はおねえさん二人がいるスナックで、田村さんは気持ちよさそうにずっと軍歌をカラオケで歌っておられた。「海行かば」とか海軍系です。あの方はホントに楽しそうにニャハッ、ニャハッと笑うんですが、まったくもって上機嫌でした。最後は奥様がタクシーで迎えに来られて、黙ってタクシーの後部座席に座るとこれが苦み走ったいい男なんだな。デニス・ホッパーみたいな横顔。鼻が高くて眉間の皺が深くてね。さっきまで軍歌を歌ってた人とは思えない。天下国家の問題について悩んでる人みたいに見えた。美男子は得だ(笑)。

多分飲みに行っちゃいけないって止められていて、久しぶりの外出だったんでしょうね。新倉さんには本当に申し訳なくて、「すいませんでした」と言ったら「こうなると思っていました」というお返事でした。新倉さんは田村さんとの付き合いが長いですから、なんとなく予想なさっていたんでしょうね。

池上 ぼくが会ったのは田村さんが五十五歳の時ですけど、鶴山さんが会われたのはもう六十代になってからということですね。

鶴山 人物評になってしまいますが、田村さんはとても高貴な方、ノーブルな方だったと思います。でも田村さんがノーブルだったというのは語義矛盾みたいなところがある。かなり無茶苦茶なお方です。結婚は四回ですか。若い頃は金欠でお金を借りまくってた。新倉さんがおっしゃってましたが、晩年はお金に余裕ができたから、いろんな人に「君に返してない借金はないか」と聞いて回っていたそうです。英文学者で西脇さんの弟子だった鍵谷幸信さんも同じような話をしておられた。でも田村さんのことを悪く言う人はいない。少なくとも文学者では聞いたことがない。それは不思議と言えば不思議です。

鎌倉に瓜南直子さんという画家が住んでおられました。若死にされましたが、油絵みたいな日本画を描く画家でした。エッセイも上手で田村さんの思い出を書いておられます。瓜南さんが鎌倉の飲み屋で飲んでいたら田村さんがやってきて、隣に座って瓜南さんの徳利とお猪口で勝手に酒を飲み始めた。瓜南さんのマフラーを見て「それいいね」と言って自分の首に巻いて出て行ってしまった。もちろん瓜南さんと田村さんは知り合いだったわけですが、普通、そんなことしたら怒られる。でも田村さんはそれが許されてしまうんだな。

吉岡実さんは田村さんが自宅に遊びに来て、吉岡さん所蔵の『四千の日と夜』を見つけて「持ってないからくれ」と言ったんだけど、どうせ帰りに飲み屋のおねえさんにあげてしまうんだからと無理矢理為書きのサインをさせたと『死児という絵』で書いています。西脇順三郎さんは全詩集を贈ったら、田村さんからそれを売ってジーパンを買いましたという礼状が来たと書いておられる。「それはいい買い物をしましたね」というのが西脇さんの挨拶だったわけですが、どのエピソードも田村さんだから許されるところがある。田村さんの不思議な高貴さ、本当に無一物という生き方というか精神性は、あまり例がないと思います。それが詩にも表れている。

池上 今日持ってきた三分冊の『田村隆一詩集』に入っていた一九六六年の「思潮社月報6 特集〈田村隆一詩集〉」に、粟津則雄さんが「詩人」というタイトルで田村隆一のことを書いています。大晦日に突然田村さんがやって来て、「これから母のところに行くんだよ。母のところに行くときにはひげをそるんです。ぼくは母が世界中でちばんこわいんだ」と言って、モーツァルトのGマイナーのシンフォニーを聞きたいって粟津さんにお願いするんです。粟津さんがレコードをかけると、「ぼく失礼して横になってもいいかい。こうすると一番よく聞けるんだ。」と言ってソファーに横になって、「うまい、なんてうまいんだ」と叫んだり、激しく身もだえしながら音楽を聞いていたというんです。粟津さんにはそれが「言葉で生きる人間が、言葉のない世界に突きささっている姿とも見えた」。

田村さんは聞き終わると、「下剤でもかけたようなすがすがしい顔で起き上がり、「どうも、失礼した」と、ていねいなおじぎをした」(笑)。粟津さんにはそれが謝罪のように感じられて「ぼくは、この詩人にとって、感受性への没入が罪なのであろうかといぶかった。詩も、彼にとって、一種の罪として、罪への絶えざる接近として意識されているのだろうか」と書いています。その後はお酒がまわって田村さんは上機嫌になっちゃって、「沖縄での某大尉のふるまいはいかに「ウルトラC」であったか」とか「蒲郡ホテルの便所の紙は手すきであっていかに「ウルトラC」であるか」とか語って、酔っぱらって帰っていっちゃうんです。粟津さんは「彼のひょろ長い後姿は、くろぐろとした闇にむかって突きささって行くようでもあった」と結んでいます。短いものですけれど、ぼくはこの粟津則雄さんの文章がいちばん的確に田村隆一の肖像を描いていると思いました。すばらしいエッセイですね。

確かにぼくの印象でも、田村さんはノーブルな方でしたね。サインにしても、本当に心を込めて、ていねいに書いてくれました。ぼくは仕事で会ったわけじゃないし、高校生だったからかもしれないですね。ぼくはその時の印象を大切にしたかったから、編集者になっても田村隆一には会わなかったんです。だけど、一九九四年頃かな、ぼくの母校、慶應義塾大学の三田の講堂で田村隆一の講演があったから、妻に田村さんの姿を見てもらいたくて一緒に聴きに行きました。もう田村さんはずいぶん年を取っていましたけれど、ノーブルな印象は変わっていなかった。西脇順三郎生誕百年記念の講演会だったんですよね。ぼくは講演を聴きながら、心の中で「田村さん、彼女を連れてきましたよ」って言いましたよ。でも後で妻に田村さんの印象を聞いたら、「目つきが鋭くて怖かった。ウイスキー飲みながら話していたよね……アル中なの?」って(笑)。

鶴山 田村さんは『若い荒地』で自分は大塚の料理屋の息子だと書いています。いわゆる三業地ですね。実家は料理屋だと言うのが嫌で嫌でたまらなかったと書いていますが、夏目漱石と同じで、自分の実家のことをちょっと卑下しているところがある。当時の料理屋はいかがわしいところがあったから実家の商売を嫌ったのは確かでしょうが、ある時期まで相当に羽振りがよかったんじゃないかな。

年を取ると逆になりますが、『若い荒地』で中学生の頃は北村太郎さんの方が不良少年だったと書いています。北村さんは喫茶店に通ってタバコも吸っていたけど、田村さんは喫茶店に行ったこともなければタバコや酒の味も知らなかった。ボンボンとして大事に育てられていた気配がある。

池上 田村さんはサインする時も、下の名前しか書かないんですよね。「隆一」って。そういうところに、田村さんの恥じらいみたいなものと同時に江戸っ子の粋を感じます。

■戦後詩とはなにか■

鶴山 詩の話をすると、戦後詩が昭和二十年、一九四五年八月十五日の敗戦をメルクマールにして始まったのは言うまでもありません。ただ一九四五年から現在の二〇二四年まではもう七十九年も経っています。基本的には戦後詩はもちろん、戦後詩と同時発生した現代詩も終わっているというのが僕の考えです。しかしこの終わっているという言い方を文字通り受け取るのは正しくありません。漱石が言ったように「一遍起こったことはいつまでも続く」。戦後詩と現代詩のエコールはいまだに続いている。だけど運動体としての戦後詩・現代詩は賞味期限切れです。役割を終えている。でもこの賞味期限切れの、なぜか現代詩だけをかろうじて生き延びさせて、いまだに詩のアイデンティティにしているようなところがある。それはマズいよ、ということは言っておきたいと思います。

池上 はい。

鶴山 新しいという言い方が正しいのかどうかは別として、戦後詩・現代詩に代わるような詩の形態を見いだせなければ、自由詩がかつてのような勢いを取り戻すことはないだろうと思います。二十一世紀初頭の現代社会(世界)を言語像として表現するような詩が現れなければ自由詩は低迷したままだということです。戦後詩・現代詩が力があったのは、戦後社会(世界)の鏡像的言語像だったからです。

じゃあどうやってそれを為すのかと言えば、現状分析はもちろんのこと、直近の戦後詩・現代詩を踏まえ、さらに過去の詩に遡ってヒントを探るしかありません。ただ戦後詩・現代詩にしても、その総括が非常に曖昧というかほとんど手つかずなので、池上さんとの対話で少しでもそれを明らかにしたいと思っているわけです。最近特に、非常にいい加減な詩に関する言説が目立つ。もっと厳密に詩について考えた方がいい。

戦後詩に絞って言いますと、戦後詩を代表する作品は四つほどあげることができます。一つは言うまでもなく鮎川さんの「橋上の人」です。戦前と戦後を繋ぐ詩ですが、敗戦時の絶望的な精神の傷が表現されている。二つ目と三つ目は吉岡実の「卵」と飯島耕一の「他人の空」。

吉岡さんは足かけ五年兵隊に取られた。ただ皮肉なことに、戦争初期に中国戦線に送られた兵隊の方が激戦を経験しなかった場合がある。吉岡さんは精鋭の関東軍の兵士でしたが馬の世話しかしていなかったと書き残しています。満州駐留ではなかったのでシベリア抑留も免れた。本当に酷い目にあったのは、鮎川さんら戦争末期に学徒動員で兵隊になって南方に送られた青年たちであることが多い。

吉岡さんの「卵」は「神も不在の時/いきているものの影もなく/死の臭いものぼらぬ/深い虚脱の夏の正午」と、ハッキリ終戦の日を想起させる詩行で始まります。しかし最後で「深閑とした場所に/うまれたものがある/ひとつの生を暗示したものがある/塵と光りにみがかれた/一個の卵が大地を占めている」と希望に満ちた新たな出発を謳っている。戦争も軍隊も大嫌いだと書いていますが、吉岡さんにとって戦後は基本、希望に満ちたものだった。

飯島さんは終戦時に十五歳で、航空士官学校に入隊して空で散るつもりだった。熱狂的皇国少年だったわけですが、終戦と同時に彼が信じていた愛国や自己犠牲は全否定された。それが「他人の空」で「空は石を食ったように頭をかかえている。/物思いにふけっている。/もう流れ出すこともなかったので、/血は空に/他人のようにめぐっている」と表現されています。飯島さんはどうしようもない虚脱感と、戦前皇国主義への激しい怒りを持って戦後をスタートさせた。

吉岡さんにとって敗戦は基本的に初めて訪れた自由であり、飯島さんは虚脱がスタートだったわけですが、彼らはそこにモダニズムとシュルレアリスム、それに戦後の入沢康夫・岩成達也の現代詩の手法を取り入れて独自の言語世界を構築していった。こういった道筋を辿った戦後詩人は多いわけですが、狭義の戦後詩は言うまでもなく「荒地」系です。鮎川さんの「橋上の人」を継いで、さらに戦後詩の輪郭を明確にしたのが四つ目の作品、田村隆一の「言葉のない世界」です。

1

言葉のない世界は真昼の球体だ

おれは垂直的人間

言葉のない世界は正午の詩の世界だ

おれは水平的人間にとどまることはできない

(中略)

13

おれは小屋にかえらない

ウイスキーを水でわるように

言葉を意味でわるわけにはいかない

13章から成る長い詩ですが、「言葉のない世界」には「おれは垂直的人間」という詩行が現れる。詩集『四千の日と夜』最初の詩篇「幻を見る人 四篇」最初の行に「空から小鳥が墜ちてくる」とありますが、それと同じです。墜落、そこから先は何もないという断崖絶壁のイメージです。鮎川さんの「橋上の人」は垂直に橋の上に立ったままですが、田村さんの詩では垂直が動く、墜落する。比喩的に言えば戦後詩が言語的に動き始めたと言うことができる。

ただ田村さんは鮎川さんと同じくらい敗戦で深い傷を負ったわけですが、その内実がよくわからない。終戦のちょっと前に海軍に取られて内地勤務で敗戦になったわけですが、当時の回想を読むと鮎川さんほど厳しい戦争体験をしていない。陸軍に比べて海軍は楽だったとも書いています。でも詩を読む限り、田村さんが「荒地」の中で鮎川さんと並んで拭い難い深い傷を負ったのは確か。それが田村さん最大の謎と言えば謎かもしれない。

池上 その傷というのはどういうことですか。

鶴山 吉本隆明的な、敗戦と同時に世界が終わる、といった感覚、断念でしょうね。吉本さんはそこから戦前思想の批判を始め、独自の思想家としての道を歩んでいった。鮎川さんは「橋上の人」や「死んだ男」の数編の詩で本質的には詩の表現を終えてしまい、以後は時評で戦後社会を斜めに切ってゆく仕事を始めた。田村さんは鮎川さんと同じ絶望を抱えていて、詩で戦後社会の文明批評をしていったようなところがあります。

戦後がある意味で余生であり、生きているんだけど、ほとんど死者に近い視点から戦後社会(世界)を見つめているという点では鮎川さんと田村さんは同じです。でも鮎川さんは非常に厭世観が強い反面、ロマンチストの面があった。

「Xへの献辞」で「一つの無名にして共同なる社会」という詩人たちの共同体幻想を懐疑的に謳いましたね。鮎川さんはどこかで仲間を、詩人たちを信頼していたんじゃないかな。それが彼が最後まで詩壇で一定の役割を果たした理由だと思います。でも田村さんはもの凄く冷たい。最初から自分一人。田村さんと本当に仲が良かった詩人っているのかな。それぞれの時期で、例えばアメリカに滞在していたときに谷川俊太郎さんや吉増剛造さんと交流したけど、ずっとそれが続いた気配はない。

池上 「荒地」の詩人たちが次々と亡くなっていって、田村さんが追悼の詩や追悼文を書いていますよね。でも中桐雅夫を追悼した詩なんて、すごいあっさりしていて、詩集にも入れていないんですよ。しかもタイトルが「イミテイション」ですからね。何か含むところがあったとしか思えない。鮎川信夫の追悼文もちょっとよそよそしい感じがある。「鮎川信夫とお別れする会」にも来ていませんでしたよね。北村太郎が来るとわかっていたからかもしれませんけれど……。いちばん心がこもっているのは黒田三郎を悼んだ「桜島――黒田三郎の霊に」という詩です。

きみは

たしか鹿児島の造士館の出身で

城山にすまいがあった

ぼくが

山を見ればその山は桜島であって

はじめてみた桜島は雪がつもっていた

おまえさん

おまえさん また逢おう

『田村隆一全集6』の年譜によれば、田村さんは一九四四年二月、二十歳の時に土浦海軍航空隊でパイロットの体格検査で不合格になって、鹿児島海軍航空隊に転出して、約十か月予備学生として教育を受けています。「はじめてみた桜島は雪がつもっていた」というのは、この二月のことなんですね。もし、土浦海軍航空隊で搭乗員試験に合格していたら、特攻隊員になって、帰らぬ人になっていたかもしれないんです。だから、田村さんにとっては運命の分かれ目になった月だったわけですね。

黒田三郎は広島県の呉市の出身ですけれど、育ったのは鹿児島で、旧制の第七高等学校造士館から東京帝国大学経済学部に入ったんです。黒田さんは田村さんより四つ年上だから、田村さんが鹿児島に行った時にはもう鹿児島にはいなかったわけですが、田村さんは、ここで黒田三郎も同じ桜島を見ていたんだ、と黒田さんに特別な親近感を持ったんだと思うんです。田村さんの詩で「おまえさん」と呼んだのは、黒田三郎だけだと思います。それぐらい、田村さんにとっては鹿児島に行ったというのは決定的なことだった。だから、鶴山さんがおっしゃった「深い傷」というのは、特攻隊員として死ぬ覚悟だったのが、図らずも生き残ってしまった、そして同期の中には特攻隊員となったり、戦死したりした人もいたということだったようにぼくには思えるんですけどね。鮎川信夫の体験とは違うけれど、「生き残ってしまった者」という思いは田村さんにも強くあったと思います。

ただ、田村さんはそのことを鮎川信夫のようにストレートに表現することはなかった。戦争体験のいちばん深いところについては自分の言葉では書いていない。これも田村さんの恥じらいの意識だと思うんです。『若い荒地』という荒地派のメンバーの戦前、戦中を書いた本の最後に、偵察飛行中に戦死した飛行予備学生の同期のノートをさらりと引用しているんですけれど、これが田村さんの精いっぱいの表現だった。だから、さっき鶴山さんが、田村さんがスナックで「海ゆかば」とか海軍系の軍歌を気持ちよさそうにずっと歌っていたとおっしゃったのを聞いて、その裏には言葉では表現できない深い傷というか、悲しみがあったんじゃないかなと思いました。

田村さんの年譜を読んでいておもしろいと思ったのは、一九九三年、七十歳の時に東京ステーションホテルで「古稀を祝う会」を開いているんですが、詩人や批評家は一切呼ばずに編集者だけ七、八十名呼んだんだそうです。平出隆さんや建畠晢さんは元編集者ということで参加したようです。これはすごいことですね。そんな作家は聞いたことがないですよ。たいていは評論家が作家を讃えるスピーチなんかをする(笑)。田村さんはプロの詩人として、それだけ編集者を大切にしていたんだと思います。詩人で編集者だけ七、八十人集めてパーティを開ける人はいないでしょう。鶴山さんがおっしゃったように、「詩壇の人」ではなかったということですよね。

鶴山 かなり早い時期から詩壇の人ではなかったのに戦後の詩に決定的な影響を与えた。作品の強さです。文筆家としても少し特殊なところがあって、田村さんは詩の批評はほぼ書いていない。全部エッセイなんですが、エッセイの内容と詩の表現内容がかぶる。エッセイを読めば田村さんの詩がどういう実体験から生まれたのかほぼわかるんです。これは物書きとしては致命的な欠陥になりやすいんですが、田村さんの場合はそれがない。俳句の評釈のように散文で詩の内容を説明できるわけですが詩は詩として成り立っている。むしろ散文はやっぱり田村さんの身過ぎ世過ぎの仕事で、詩の方が圧倒的に優れている。

池上 田村さんは「詩は言葉でつくられる」とよく言いましたが、そのことを本当にわかっていた人だと思います。詩が言葉でつくられているということを、いまの詩人たちはどれくらいはっきり意識しているのかな、と時々思います。いろいろなアイデアはあるのに詩にならないというドガに、マラルメが「だけど、ドガ、詩句は考えで作るものではない……。言葉で作るものなのだ」(塚本昌則訳)と言ったとヴァレリーが『ドガ ダンス デッサン』で書いていますけれど、田村隆一は徹頭徹尾、詩が言葉でつくられているということを意識して、そのことをいわば肉体化して詩を書き続け、「詩人」として生涯を全うした人でしょうね。

鶴山 それはまったくその通りですね。鮎川さんや吉本さんも絶望の深い人だったけど、彼らは詩を書かなくても生きていけた。詩以外の表現ツールを持っていた。でも田村隆一という人は、詩に救われた人だと思います。彼は詩を書いていなければ生きている感じがしなかっただろうな。

テクニック的なことを言うと、詩は簡単な詩になればなるほど難しい。僕はしばらく前から意識的に抒情詩を書いていますが、抒情詩は誤魔化しが利かない。戦後詩や現代詩の亜流の詩の書き方の方が誤魔化しやすい。テクニックを多用すれば〝詩的〟という表現レベルにまでは簡単に行けるんです。だけどそれを〝詩〟にするには飛躍が必要です。抒情詩、あるいは田村さんのような散文と紙一重の文明批評的な詩を書く場合はレトリック的な逃げ場がない。書き手の側から言うと、この一行で詩になるという感覚を持てなければ詩にならない。

もちろんプロの詩人でも常に素晴らしい詩が書けるわけではない。平均的な詩集の作品収録数は三十篇くらいだと思いますが、一割五分くらい、四、五篇いい詩があればそれはとても良い詩集です。田村さんはしばしば「そして」で詩を終えていますが、あれはちょっとした逃げです。でも必ず一冊の詩集の中にズバリと本質を衝いた作品がある。そういった詩ではきっちり詩行が止まっている。

池上 確かにそうですね。田村さんの詩でぼくが時々不満に思うのは終わり方が「~したっけ」というやつですね。でも決まる時は見事です。

鶴山 自由詩の詩人に限りませんが、詩人は若い頃は、詩人とは常人とは違う発想をして、違うイメージを生み出す作家だと思いがちです。特殊な認識が書かれていなければ優れた詩ではないと、どうしても思ってしまう。それはそれでいい詩になる場合があります。ただそれだけでは続かない、詩を書き続けられないんだな。若い頃の頭でっかちで突き進んで行くと、例えば親が死んだとか、病気になって苦しいとか、そういった実人生での事件を作品にできない。

もちろんそんなことは絶対に書かないと意地を張ることはできます。入沢康夫は意地を張り通しましたね。また現代詩の洗礼を受けた多くの詩人が、入沢さんほどではないですが、実人生から乖離した詩を書き続ける道を選ぶ。その理由は一つの書き方しか持っていないからです。何でも書けるようになるためには書き方を変えなければならない。詩の表現方法の中で、複数の方法を持たなければなりません。

またなぜ詩人たちが簡単な詩を書かないのかと言うと、それをやると以前書いていた難しげな詩の内実が透けて見えてしまうことが多いからです。難解な修辞を取り払ってしまうと、実はとても単純な思想しか持っていないことがわかってしまうことがある。これは詩人のいわゆる〝崩れ〟で、年を取って気力、体力が衰えて修辞の鎧が取れると、なし崩しにそれまでの作品世界が崩壊してしまうこともある。

僕は詩は原理的に自由詩だと論証出来るので、まだ漠然と残存している〝現代詩〟という詩の呼称を止めて〝自由詩〟と呼ぶことを提唱しています。別に現代詩を否定しているわけではなく、呼称を変えることでパラダイム転換を行う必要がある時期だからです。また同時に簡単な詩を書くことを詩人たちにお勧めしますね。修辞を多用しないミニマルな詩を書けば、どこで詩的が詩になるのかをつかむことができる。もちろんそれをやると、自分が持っている思想がいかに貧弱なのかわかってしまうかもしれない。でも貧弱なら貧弱で、それを正面から見据えた方がいい。思想が肉体化されていなければ結局のところ詩を書き続けられないからね。池上さんがおっしゃったように、詩は言葉で出来ていることを、本当に分かっていなければ詩は書き続けられない。

池上 なるほど、鶴山さんがなぜ「自由詩」とおっしゃっているのかが、よくわかりました。

鶴山 【表1】で田村さんの初期は『四千の日と夜』から『緑の思想』までに区切りましたが、次の『新年の手紙』から書き方が大きく変わります。「荒地」派はT・S・エリオットの『荒地』から同人誌の誌名を取ったように英米詩から大きな影響を受けました。でも初期「荒地」派の書き方は日本象徴主義なんだな。田村さんも『緑の思想』まではそれまでの日本の詩の伝統的な書き方であるフランスサンボリズムの書き方です。

乱暴なことを言えば、日本の詩の書き方のベースは結局フランス式、もっと言えばフランスサンボリズム式なんです。上田敏、蒲原有明の時代からそういう書き方をしていて、またそれが日本に合ったんだ。「幽玄これ象徴ならずや」と言ったのは敏でしたっけ、有明でしたっけ(笑)。幽玄という感覚的思想がサンボリズムと相性が良かった。日本的解釈で言うとサンボリズムは〝含み〟ですね。現代的に言うと〝詩的〟ということになる。

北原白秋の『邪宗門』などがまったくもって日本的象徴主義の書き方で、意味内容的には馬鹿馬鹿しい。キリシタンを題材にしているわけだけど雰囲気しかない。だけど当時は雰囲気を表現するだけでも画期的な詩だった。もう一つ重要なのは尻軽な七五調の文語体自由詩を確立したことかな。いずれにせよ白秋で自由詩が軌道に乗って、白秋門から日本の自由詩のアイデンティティを確立した萩原朔太郎が現れたわけだから、サンボリズム的な書き方が日本の詩のベースになったのは必然です。

池上 田村隆一も初期は小林秀雄のランボーの訳に影響を受けていますよね。で、いまの話題を展開していく前に、ぼくの立ち位置というか前提をお話ししておきたいと思います。ちょっと暴言に聞こえるかもしれないですけれど、ぼくの考えでは、戦後の詩、戦後詩でも現代詩でもいいんですが、その中で本物の詩人は田村隆一しかいない、ということなんです。自称詩人や他称詩人、つまりマイナーな詩人はたくさんいるけれど、「詩人」と自ら名乗る資格があるのは田村隆一だけだと思います。

もちろん「棺を蓋いて事定まる」ということで、現役の詩人について言っているわけじゃないですよ。それに、マイナーっていうのは、別にネガティブな意味じゃなくて、「私」ということなんです。「私」の表現として詩を書いている人は、ぼくの定義ではマイナーな詩人です。田村さんの詩は「私」の表現じゃない。さっき「詩は言葉でつくられている」と言いましたけれど、田村さんの詩は言葉でつくられているんですよ。読む人に「この詩が本当にわかるのは自分だけだ」というようなことを思わせない詩です。だから読者を選ぶこともしないし、誰にでも開かれている詩なんです。

でも、親しい友人ふたりに「田村隆一だけが本物の詩人なのだ」と言ったら、ふたりとも「鮎川信夫はどうなるんでしょうか」って心配そうに聞くんです。だからぼくは「鮎川信夫は文学者なんです。詩人よりもっと大きいんです。戦後の詩人で文学者と言えるのは鮎川信夫だけ」って言ったんです。そうしたら、ふたりとも「ああ、ほっとした」と(笑)。

田村さんは詩人になろうと決意して詩人になった人だと思いますが、戦後詩、現代詩、自由詩という戦後の詩の歴史を、トップランナーとして走り続けたのが田村隆一なんです。日本語の詩の歴史を考えたときに、田村隆一がいかに偉大な詩人であるのかを、われわれはもっと理解する必要があります。ごく普通の日本語を使って、しかも時には自分の言葉を使わなくても、どんなテーマでも、どんなことでも自在に詩にできるところまで到達した詩人は田村隆一しかいません。オーデンにも比肩しうる詩人が日本にもいることを、日本人はもっと誇りにすべきなんです。

さっきの鶴山さんのお話の続きで言うと、日本の近代詩がなぜ象徴主義と相性がよかったのかというと、漢字をいわば詩的に配置した文体で書かれた、目で読む詩だったからだと思います。だけど田村さんの後期の詩は、ごく普通の言葉を使って書かれているんです。書き言葉は書き言葉なんだけど、しゃべり言葉のように語る文体だからとてもリーダブルです。ぼくは日本の文芸の本筋は「語り」にあると思っているんですけれど、戦後詩や現代詩を日本語の詩として成立させることと引き換えに失った「語り」を、田村さんは伝統に回帰するのではなくて、自由詩の新しい表現として甦らせたんだと考えています。

今日W・H・オーデンの『第二の世界』(中桐雅夫訳)という批評集を持ってきたんですけど、この中の「人間のことばと神のことば」という文章で、オーデンは「詩は、もっとも純粋な形の人格的話し方である。詩は、ふたつとない人格としての人間に、ただそれのみにかかわるものである」「詩は無目的、無償の発言」「詩は本質的に話されることばであって、書かれたことばではない。ことばの実際の音で聞かない限り、人はその読んでいる詩を把握できぬ。そして、その詩の意味は、詩に用いられていることばと、それを聞いている人の反応の間の対話の所産である」「詩が人格的発言だといっても、自己表現の一行為だという意味ではない」と書いています。

田村さんがやろうとして、実際にやったことは、詩でもエッセイでも、オーデンが言う「ふたつとない人格としての」「パーソナル・スピーチ」だったんだと思います。これが「本物の詩人」とぼくが言っている意味なんです。

結論めいたことを言っておくと、これからの日本語の詩の可能性は、田村隆一が後期に展開した詩の書き方の中にあるというのがぼくの考えです。田村隆一の後期の詩の文体の延長線上に日本語の詩の未来があるということです。ぼくは、いまわれわれが普通に使っている日本語の散文の文体は夏目漱石が作り上げたものだと考えています。漱石の文章はいまでも古びていないですよね。だけど、残念ながら漱石は自由詩は書かなかった。あれだけ英文学の知識があったのに、漱石が書いたのは漢詩ですよね。ぼくの考えでは、日本語の自由詩の文体は田村隆一によって初めて作り上げられたんです。これはマイナーな詩人たちの文体とは違って、誰にでも使える日本語の自由詩の文体です。田村隆一が後期に展開した自由詩の文体によって、初めて日本語の詩で「言文一致」が可能になったんです。だから田村さんのような詩を書けばいいってことじゃなくて、田村さんのように詩を書けばいいんです。「詩は万人によって作られるべきである。一個人によってではなく。」(豊崎光一訳)ってロートレアモンも言ってるでしょ。

それで、少し話を戻しますと、田村さんが、戦前の最初期に書いた詩に「お化けの伝説」(「お化の伝説」)という作品があります。同じタイトルで三作品書いていますから、作者としては何らかの思い入れがあったんだと思います。これは一九三九年頃、ということは十六歳頃に書かれたと思われる「お化の伝説」という詩です。

ドロン

おゝ姫ョ

ソナタは化猫でアツタのか

小さな村の出来事について

オオ井戸ノ中の蛙ョ

おお三文ョ

ソレハ大切ナ三途の川ジヤ

昔旅立つた桃色の弁証が

遠近法のやうに海嘯がある

指から胸へ血液が白い朝

石棺ヲシメヨ

亡霊ョ泣クノハヤメタマヘ

(中略)

ウラメシヤ 〈女声〉

ウラメシヤ 〈合唱〉

右足一本

左足一本

ちょっと突拍子もないって言うか、どこからこんな言葉が出てくるのかという感じなんですけどね。合評会で三好豊一郎に「ヘナチョコモダニズム」ってコテンパンに批判されちゃった頃の作品です。

鶴山 書き方としては西脇順三郎、北園克衛、春山行夫なんかが入ってるね。また東京の下町文化が表現されています。

池上 いわゆる文学青年が書いたという感じの詩ではないですね。とぼけたユーモアがあって、これも田村さんの詩のひとつの特徴だったと思います。本来の資質的なものだと思いますが、戦後詩の詩人で本質的にユーモアとかウイットがあった人はあまりいないんじゃないかな。荒地派の詩人も生活ぶりはともかくとして、皆さん作品は生真面目だものね(笑)。

田村さんの詩のいちばんの特徴を、吉本隆明は「言葉の強い選択力」と書いていますが(『詩の力』)、さすがにこれは鋭い指摘ですね。言葉の「選択」と「配列」、これが田村隆一の詩法の秘密です。最初期の作品にその萌芽はすでに現れていますよ。例えば、これも同じタイトルの作品が二つあるんですが、二番目に書かれたほうの「唄のナイ金魚」という詩です。

★

オペラグラスの恋

氷山・花

女神・花

骰子・花

★

化石した体温計

海流・1

海流・2

海流・3

★

手風琴の像

ぼく・A

ぼく・B

ぼく・C

★

こういうモダニズムの詩なんですけど、「ぼく・A/ぼく・B/ぼく・C」というところなんて、田村さんの後期の詩にそのまま出て来そう(笑)。この「配列」っていうのはやっぱりモダニズム詩から来ているんでしょうけれど、「ぼく・A」っていう言葉の「選択」が、もうすでに田村隆一という詩人の書き方ですよね。

鶴山 さっき田村さんはノーブルな人だったと言いましたが、詩においても品格というのがとても重要な要素だったと思います。それは若書きの詩からは感じられず、ハッキリ表れるのは第一詩集の『四千の日と夜』からです。

池上 今日は鶴山さんにお見せしようと思って、一九五六年に東京創元社から刊行された『四千の日と夜』の貴重な初版本を持ってきたんです。たぶんぼくの持っている詩集で、いちばん高い詩集です(笑)。

鶴山 古本屋で見たことあるけど手に取ったことはないね。

池上 『四千の日と夜』は再構成された詩集でしょう。すでに整理された田村隆一の世界になっています。だから、田村隆一の詩をそこから論じ始めると、ぼくはちょっと違うなと感じてしまうんですよ。『四千の日と夜』は、もうフレームが戦後詩ではなくて現代詩だという気がします。田村隆一の戦後詩は『荒地詩集1951』にあるんじゃないかな。

『詩集 四千の日と夜』

東京創元社刊 昭和31年(1956年)

『荒地詩集1951』に掲載した数篇の総タイトルとして「正午」と田村さんは付けているんですよね。最後に置かれているのも「正午」という詩です。

窓の外にあるもの、

火と石と骨と、

歯と爪と毛髪のなかに刻まれたわれわれの「時」、

驟雨と予感と暗示のなかで、寝室から垂れさがる、

彼女の腕

窓の外にあるもの、

それは死なない、

それは歴史の部分ではない、

ひとつの叫喚は、誰にむかつて叫ばれるのだろう、

ひとつの破損に、どんな破滅的意味があるのだろう、

誰が傷つける、彼女の腕を、

窓の外にあるものを!

彼女は病んでいる、それは

ぼくを愛していることになるのだろうか、

ひとつの、一回かぎりの彼女の呼びかけが、

大きな沙漠に影をつくり、いま

世界は正午に入る

田村さんの戦後はこの「正午」という詩に象徴されているように思います。「正午」っていうのは玉音放送のことかもしれないし、そうじゃないかもしれない。でも「正午」が田村さんにとっての、敗戦から戦後へのキーワードなんじゃないかな。

鶴山 「正午」という詩では「窓」がキーワードになっています。

池上 確かにそうなんだけれど、ぼくの感じだと、「窓」がキーワードになるのは、少し後に書かれた「幻を見る人」なんですよね。「窓は叫びのためにあり 叫びは窓からしか聴えてこない」というように。「正午」の場合は「窓の外にあるもの」なんですよね。キーワードとして「窓」が整理されちゃう前の段階が「正午」という詩だと思います。影がなくなっちゃう正午。

鶴山 従軍派、戦中派の戦後詩人たちは、みんな正午、一九四五年八月十五日の正午から始まるわけだけどね。

池上 田村さんは一九四五年八月十五日の正午については、軽い感じのエッセイしか書いていませんね。

鶴山 海軍時代については書いてますけど、敗戦でどういう衝撃を受けたのかは何も書いてない。

池上 田村さんの詩は、鮎川信夫の詩と違ってパラフレーズして読み解くことができないんですけれど、この「正午」という詩には田村さんの戦後の出発点が表現されているように感じます。

後でまた詳しく論じたいと思いますが、ぼくが衝撃を受けた「再会」という詩は、もうすでに「戦後詩」じゃないと思うんですよ。田村さんも『四千の日と夜』の構成を考えた時には気づいていたはずです。詩集『四千の日と夜』は四部構成で、Ⅰが「幻を見る人」その他の短詩、Ⅱが「腐刻画」その他の散文詩、Ⅲが「四千の日と夜」から始まって「にぶい心」まで、Ⅳが「立棺」「三つの声」などの長詩、という構成になっています。スタイリッシュな田村さんらしく、形式から作品を分けて構成しているわけですが、ぼくが注目したのは、Ⅲの作品の配列なんです。

「四千の日と夜」「十月の詩」「正午」「再会」「車輪」「遠い国」「細い線」「にぶい心」という順番なんですけれど、田村さんが『荒地詩集1951』で最も重要な作品とした「正午」は特に目立つ位置に置かれているわけではない。だけれどもよくよく作品を読めば、「四千の日と夜」「十月の詩」「正午」までが「戦後詩」で、「再会」「車輪」「遠い国」「細い線」「にぶい心」はもう「戦後詩」じゃないんです。明らかに詩の書き方も違うし、言葉の抽象度がまったく違う。「再会」以降は、もう緊密な詩的言語の空間じゃないんです。

「再会」には「どこでお逢いしましたか」、「車輪」には「痩せ犬のメリイがこどもを産んだ」、「遠い国」には「遠い国からきた手紙を読むように」、「細い線」には「きみはいつもひとりだ」、「にぶい心」には「三度目に呼ぶのは?/おかあさんかな」という表現があります。これは「四千の日と夜」の「四千の夜の沈黙と四千の日の逆光線を/われわれは射殺した」、「十月の詩」の「わたしの死せる軍隊は雨のふるあらゆる都市を占領する」、「正午」の「歯と爪と毛髪のなかに刻まれたわれわれの「時」、」という表現とはまったく言葉のいわば位相が異なります。だから、「再会」は『荒地詩集1951』では「正午」より前に配列されていたけれど、詩集『四千の日と夜』では「正午」の後に置かれているんです。田村さんの作品における「戦後詩」から「現代詩」への分水嶺は「正午」「再会」だというのが、ぼくの理解です。

それから、田村さんは一九四八年に発表した「腐刻画」という詩が詩集『四千の日と夜』の「原型」になった、「連と連の断絶するところに、その一瞬の空白に、ぼくの「詩」があった」(「ぼくの苦しみは単純なものだ」)と書いています。

ドイツの腐刻画でみた或る風景が いま彼の眼前にある

それは黄昏から夜に入ってゆく古代都市の俯瞰図のようでも

あり あるいは深夜から未明に導かれてゆく近代の懸崖を模

した写実画のごとくにも想われた

この男 つまり私が語りはじめた彼は 若年にして父を殺

した その秋 母親は美しく発狂した

だけど、この作品を書いてからおよそ二十年経ってから書かれた田村さんの自己解説は鵜呑みにしちゃいけないと思います。後付けとまでは言わないけれど、ちょっと説明が整理されすぎている気がするんです。どう見ても「腐刻画」が詩集『四千の日と夜』の「原型」だとはぼくには思えない。むしろ重要なのは、「私が語りはじめた彼は」という詩句に現れた「私が語りはじめた」ということだとぼくは思うんですよ。自分という意味での「私」じゃない、いわば「客観的な私」を成立できたということです。

それと散文詩だということ。『荒地詩集1951』の田村さんの詩篇は「坂に関する詩と詩論」という、ランボーの小林秀雄訳の影響下で書かれた散文詩から始まるんですが、これを田村さんは『四千の日と夜』には入れなかった。この詩は形式的には散文詩に見えるんですけれど、よく読むと「詩」と「詩論」なんですよ。それにこの詩の「私」はまだ自分という意味の「私」です。「腐刻画」という詩で田村さんは初めて「詩」と「散文」を結び付けることができた。と言っても、まだ田村さんの詩の表現として確立されているわけじゃないから、どうとでも読めるし、詩としてはそれほどいい作品だと思わないですけどね。でも詩集『四千の日と夜』の「原型」という田村さんの言葉にあまり引きずられないほうがいいと思います。

鶴山 それは正しくもあり間違いでもあるなぁ。創作者は必ず変化します。決定的表現の前に前段階があるわけですから、出来上がった時点からの前段階への言及を文字通りに受け止められない面があるのは確か。ただ創作者が言っていることを否定すると妄想に入ってしまう。かなりの程度まで文字通り受け取った方がいいと思います。

「腐刻画」は父を殺して母は狂ったになっているわけだから、田村さんの世界での孤立が表現されている。また腐ること、腐敗は後の詩集『緑の思想』の原型です。「腐敗性物質」でもいいけどね。緑は腐敗であり生命力の表象でもある。ただ池上さんがおっしゃったように、「腐刻画」が書かれた時点ではそれは未整理でしょうね。

(金魚屋スタジオにて収録 二に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■