自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

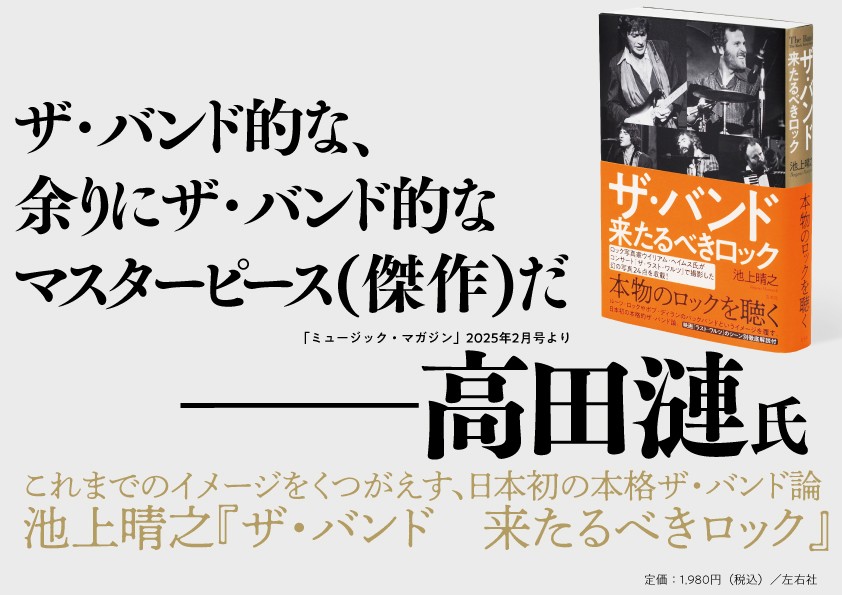

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■プロレタリア詩人とは■

池上 いまやよほど現代詩に関心のある人でなければ、黒田喜夫という名前を知っている人は、ほとんどいないでしょうね。しかし、ぼくが大学生だった一九八〇年代前半には、黒田喜夫と言えば戦後の左翼系詩人の代表格で、彼の作品に影響を受けて詩を書いている人が結構いました。いつの間にかあまり読まれなくなってしまったんですよね。その理由を含めて、戦後詩を考える上では重要な論点となる詩人なわけですけれど、詩の検討に入る前に、まずプロフィールを少し詳しくご紹介いただけますか。

鶴山 黒田喜夫は全集は出ていなくて昭和六十年(一九八五年)に『黒田喜夫全詩』が出版されています。巻末に阿部岩夫編の「黒田喜夫年譜」が添付されている。共和国という版元が全集刊行を予定しているようですが今のところ阿部さんの年譜が黒田の生涯の一番の手がかりです。黒田は生涯生まれた村や出自に囚われた詩人ですが、たくさんのエッセイを書き残した割にはその詳細を明らかにしなかった人なので。

年譜によると黒田家は地主でしたが祖父の代に没落して、父親は山形県米沢市で最上屋旅館を経営していた。母親は山形の寒河江町の自作兼小作農家の出です。黒田は大正十五年(一九二六年)に最上屋旅館で生まれた。六歳年上の兄がいますが父母は内縁関係だったので母方の籍に入った。法的には私生児(被嫡出子)です。

昭和三年(二八年)に父親が死去しその借金で二年後の五年(三〇年)に最上屋旅館が人手に渡った。それ以降は母親の生家のある寒河江町で母方の親族に囲まれて暮らします。母親は行商や内職、土方仕事などをして黒田を育てた。寒河江での借家での暮らしについて年譜には「時々父の幽霊が出たと、後年母が言う」「百姓以下の貧者の子供、他所者としても扱われた」(阿部)とある。これらの経験が後々まで黒田に非常に強い影響を与えています。

寒河江町の小学校と小学校高等科を卒業すると上京し、東京品川区の下請け軍需工場の年季徒弟として就職しました。昭和十五年(一九四〇年)、黒田十四歲の時です。就職というより身売りに近かった。黒田が「戦争下の二つの労作」というエッセイで「日米開戦の年の春、一人の男がやってきて東北の貧農地帯から私をひきぬいていき、かわりに一枚の証文をおいていった。私もその証文を読んだのだが、私が「戸主某次男Kは徴兵検査まで誠心服従をもって勤労すべし。年季明けの時は金二百円と見苦しからざる服装、即ち背広服一着を着用せしめて帰郷させるべきこと……」などという文句にお目にかかっていたとき」と書いている。少女の身売りや少年の厳しい丁稚奉公が決して珍しくない時代でした。

ただ三年後の昭和十八年(一九四三年)にサボタージュを決行し、徒弟契約を破棄させて自由な労働者になった。朝七時から夜七時までの十二時間労働で完全に自由を奪われた生活に耐えられず行動を起こしたわけです。この頃から文学に親しむようになった。十九年(四四年)には働きながら神田の電機学校とニコライ露語学校に通っています。年譜には「ロシヤ語を習い始めたのは文学のためではなく、兵隊(満州方面)にとられたら、ソ満国境へ脱出しようと考えていたからであった」とある。社会主義思想に触れていましたが「それはまだ思想として定着するようなものではなかった」(年譜)。

昭和二十年(一九四五年)に黒田は十九歲です。七月に故郷寒河江町で徴兵検査に合格しましたがすぐ終戦になった。終戦後は寒河江町役場の吏員として就職しますが、戦後合法化された共産党機関誌を売りに来た青年と仲良くなり共産党工作員として働き始めます。正式に日本共産党に入党したのは翌二十一年(四六年)。山形県農村青年協議会を作り書記となった。ただし年譜には「内気で、他所者あつかいされていたため、農民のなかに入って行くのには大きな努力を必要とした」とある。杓子定規に言えば黒田は元共産党員で社会主義的反体制思想のプロレタリア詩人です。が、その思想はどこか浮世離れしていた。政治活動を始めた頃からそれが現れています。

昭和二十三年(一九四八年)、二十二歲の時に職業革命家になろうと寒河江町役場を辞めて日本共産党山形県委の専属になります。しかし結核に罹り翌二十四年(四九年)に左肺合成樹脂充塡手術を受けた。黒田はこの手術の後遺症で生涯苦しむことになる。病状が和らぐと党活動を続けますがこの頃から文学活動が本格化しました。詩を書き始めたのは二十五年(五十年)頃からのようです。左翼系の詩誌「列島」や、初期は共産党の文学組織だった「新日本文学会」の文学者たちとの交流が生まれ、二十九年(五四年)には「列島」と「新日文」に入会しています。「列島」の代表的詩人に関根弘、長谷川龍生らがいます。「新日文」は戦前からのプロレタリア文学系なので蔵原惟人、中野重治、宮本百合子、壺井繁治、徳永直、花田清輝、大西巨人など錚々たる文学者が所属していた。

結核のため安定した職に就けませんでしたが昭和三十年(一九五五年)から新日本文学会詩委員会機関誌の「現代詩」の編集に携わります。「現代詩」は三十三年(五八年)に新日文の機関誌を離れ「現代詩の会」という詩人組織が運営する雑誌になります。ただ黒田の考えと合わない雑誌に変わったため「現代詩」の編集を辞めます。

翌昭和三十四年(一九五九年)、黒田三十三歲の十一月に病状が悪化して代々木病院に入院し一時危篤状態になった。第一詩集『不安と遊撃』は十二月の出版なので遺書のつもりだったのかもしれません。代々木病院入院は三年間も続きますが三十七年(六二年)一月に共産党指導部批判闘争の理由で病室で党中央統制委員会の査問を受け共産党を除名されます。第二詩集『地中の武器』出版は同年十二月。再入院と共産党除名という人生の節目で第一、第二詩集を刊行している。

当時の代々木病院は共産党系の病院だったので昭和三十八年(一九六二年)に黒田は東京都下清瀬町国立東京病院東療病棟外科に転院します。以後亡くなるまで清瀬に住み国立東京病院に入退院を繰り返しながら文筆活動を続けた。黒田三冊目の詩集『不歸郷』は五十四年(七九年)刊。『黒田喜夫全詩』は五一九ページの大冊ですが生前公刊した詩集は三冊で三分の一強が未刊詩です。五十九年(八四年)に心不全で死去。享年五十八歲でした。

池上 プロフィールを追うと、黒田喜夫が左翼の詩人になった理由がよくわかりますね。エッセイを読むと、十四歳で上京した時には、住み込みの年季徒弟だから給料じゃなくて「小づかい」程度しかもらえなかったそうです。黒田少年は初めてもらったお金で古本屋で探偵小説集を買うんです。だけど監督役の職人に、「小僧が本を読んでいるようでは仕事がおろそかになって一人前にはなれない」と言われちゃうんですよ。

そんな環境で、ある時古本屋で「プロレタリア」という意味がわからないタイトルの大型の赤い本を目にして、言葉の響きに惹かれて手に取ります。それが伏字だらけの改造社版『プロレタリア文学集』という本で、小林多喜二の『蟹工船』や『不在地主』、武田麟太郎の『暴力』や『荒っぽい村』なんかを読んで心を打たれ、「世界が変わったと思った」と言います(「青春の読書」)。昭和十六年(一九四一年)、黒田喜夫が十五歳の時です。太平洋戦争が始まる年ですね。

鶴山 現代も貧富の格差が大きな問題になっていますが戦前は今より凄まじかった。小熊秀雄もそうですが黒田さんのように利発な子どもが家庭の事情で完全に進学の道を断たれ、少年時代から厳しい肉体労働に従事しなければならなかったのは気の毒です。

これまで池上さんと検討した詩人の誰よりも詳しく黒田のプロフィールを紹介したわけですが、多くの読者がちょっとうんざりしたのではないかと思います。「ああうん、わかったわかった」という感じでね。「荒地」派はある意味僕らと同じ青白い顔をしたモダニストだったけど黒田は貧窮農民の子です。理不尽な社会に怒りを募らせ革命家の道を模索した。あまり直視したくない社会の暗部を背負った人でありそれゆえ黒田のような詩人への同情は薄い。だけど彼のような詩人も含めなければ戦後詩の全貌はつかめない。

戦後詩は社会批判を大きな軸にしていましたが、それは一九八〇年代頃まで社会主義思想(革命思想)とつかず離れずの関係にあった。吉本隆明が『戦後詩史論』で戦後詩の源流を戦前のプロレタリア詩に置いた通りです。現政治体制への批判はよりよい政治体制の模索を含むわけで、大正時代から戦後の八〇年代に至るまで社会主義がその具体的指標としてあった。もちろん文学者は詩や小説を書く者ですからどっぷり政治活動に浸かった人は少ない。しかし同時代への社会的責務として多くの文学者が現実社会への対抗軸として社会主義思想に惹かれ様々な形で議論した。

実際僕らは鮎川信夫や吉本隆明などの著作でうんざりするほど政治論争を読んできた。その時その時の政治・社会動向に呼応した評論ですから今から読むと背景がよくわからない議論も多い。それでもなぜ僕ら政治論集を読むのかと言えば、作家の真摯な時代対応と揺るがぬ思想の根幹を把握するためです。むしろ後者のウェイトの方が大きい。僕らが戦後文学を抽象理念として継承しているというのはそういうことです。また優れた戦後文学に関してはそれでいいと思う。今さら過去の政治論争を蒸し返したくない。なぜなら僕らは過去の、特に社会主義思想に関する議論の答案用紙を見ることができる時代に生きているからです。

二十一世紀初頭の旧社会主義国がプロレタリア独裁どころか実質的専制君主国家になっているのは周知の通りです。プロレタリアという社会的弱者を束ねた者はその強さと同時に弱さを知り尽くしている。一皮剥けば烏合の衆だ。弱者の王になった者はもはや弱者の味方ではない。社会的強者であり弱者を弾圧する。これと似た出来事はあらゆる社会運動で起こっている。人間はそういう生き物なんだ。

現実はイデオロギー通りに動かない。一九八〇年代までは理想的社会をもたらすはずの観念的マルクス主義と現実資本主義社会の齟齬を議論していればよかった。それが中国の経済開放政策、ソ連崩壊、ベルリンの壁崩壊などを経て変わってきた。九〇年代からは国家体制がどうであれ経済がキーファクターになった。マルクスが書いたようにいずれ資本主義が行き詰まるとしてもそれを変えられるのは社会主義ではなく暗号通貨などによる新たな経済システムでしょうね。イデオロギーの時代は終わった。

黒田さんはイデオロギー時代の人です。昭和五十九年(一九八四年)まで生きたわけだから様々な局面でマルクス主義の破綻を目の当たりにしてきたはず。しかし黒田は青年時代に大きな影響を受けた社会主義革命の夢を手放さなかった。社会主義的な理想的共同体の夢を持ち続けたと言った方がいいかもしれない。共産党を除名され結核で現実行動も起こせなかったわけですからそれは現実離れした夢です。

愚かと言えば愚か。政治的現実認識としてはそう言わざるを得ない。しかし文学において時に愚かさは美徳です。黒田の表現の底に貧しかった少年時代や村での疎外体験があるのは間違いない。黒田の中でそれらは受難化しています。自己の体験を超えて虐げられた貧しい民衆の中にどんどん根を張っていった。奇妙な光景です。ただこの奇妙さの中から現実に基づきながらそれを激しく乖離した美しくも残酷な詩が生まれた。

池上 黒田喜夫は昭和四十三年(一九六八年)、四十二歳の時に『詩と反詩 黒田喜夫 全詩集・全評論集』という詩と評論の集大成を出版します。巻頭は、昭和二十五年(一九五〇年)、黒田喜夫が二十四歳の時に書かれた「雲」という詩です。

大抵のひとは

雲をながめるのが好きだろう

おれも好きだ

昔っから好きだ

それも

印象派の音楽家がフルートで

のんびり描いたような

晴れた日のぷかぷかした雲の様もよいが

嵐の前ぶれをみせて青黒く

乱れた雲が何よりだ

限りなく混沌としているようでいて

そのくせ

ひっしひっしとひとつになって

何処かへ移っているのだ

あいつらを見ていると

大声をあげたくなる

恐しい速度をもっているに違いない

恐しい断面をもっているに違いない

あいつらを

でかいドラムと

牛のように吠えるチューバとで

思い切りうたってやりたいものだ

これ全然プロレタリア詩とかイデオロギーとか関係ないですよね。ぼくは好きな詩なんですけれど、この詩を巻頭に持ってきたのは、初期詩篇ということではあるんでしょうが、黒田喜夫自身も気に入っていた作品だからだと思います。詩人としての本来の資質は、この「雲」に現れているような気がします。伸び伸びしていて、構えも大きくて、いい詩だと思います。鮎川信夫や田村隆一など「荒地」派の詩人は十代でモダニズム詩の影響下で詩を書き始めたわけですが、黒田喜夫にはモダニズム詩の影響はあまり感じられないですね。

鶴山 生前刊行した詩集は三冊だけど、『詩と反詩』に限らず黒田さんは詩と評論をいっしょにまとめた本が多くて『全詩』で初期詩篇は『凍河』と『草の城』に分けて収録されています。その多くが自然描写的な詩です。詩のレベルは及第点。だけどハッとするような作品はないかな。

池上 ちょっと小野十三郎の詩に影響を受けている気もするけれど、どうでしょう。黒田喜夫が二十四歳の時に初めて書いた詩は「プロレタリア詩ばり」だったと年譜には書いてあります。二十四歳とは詩人としてはだいぶ遅い出発ですが、そのおかげで最初から詩として完成された作品を書いていると思います。とは言え、まだ黒田喜夫らしさが確立されているわけではない。戦後詩の文脈に入る作品というと、どの辺りからですかね。

鶴山 やはり詩集タイトルからしてある決意が読み取れる第一詩集『不安と遊撃』(昭和三十四年[一九五九年])からでしょうね。

アパートの四畳半で

おふくろが変なことをはじめた

おまえもやっと職につけたし三十年ぶりに蚕を飼うよ

それから青菜を刻んで笊に入れた

桑がないからねえ

だけど卵はとっておいたのだよ

おまえが生れた年の晩秋蚕だよ

行李の底から砂粒のようなものをとりだして笊に入れ

その前に坐りこんだ

おまえも職につけたし三十年ぶりに蚕を飼うよ

朝でかけるときみると

砂粒のようなものは微動もしなかったが

ほら じきに生れるよ

夕方帰ってきてドアをあけると首をふりむけざま

ほら 生れるところだよ

ぼくは努めてやさしく

明日きっとうまくゆく今日はもう寝なさい

だがひとところに目をすえたまま

夜あかしするつもりらしい

ぼくはゆめをみたその夜

七月の強烈な光りに灼かれる代赭色の道

道の両側に渋色に燃えあがる桑木群を

桑の木から微かに音をひきながら無数の死んだ蚕が降っている

朝でかけるときのぞくと

砂粒のようなものは

よわく匂って腐敗をしているらしいが

ほら今日誕生で忙しくなるよ

おまえ帰りに市場にまわって桑の葉をさがしてみておくれ

ぼくは歩いていて不意に脚がとまった

汚れた産業道路並木によりかかった

七十年生きて失くした一反半の桑畑にまだ憑かれてるこれは何だ

白髪に包まれた小さな頭蓋のなかにひらかれてる土地は本当に幻か

この幻の土地にぼくの幻のトラクターは走っていないのか

だが今夜はどこかの国のコルホーズの話しでもして静かに眠らせよう

幻の蚕は運河にすてよう

それでもぼくはこまつ菜の束を買って帰ったのだが

ドアのまえでぎくりと想った

じじつ蚕が生れてはしないか

波のような咀嚼音をたてて

痩せたおふくろの躰を喰いつくしているのではないか

ひととびにドアをあけたが

ふりむいたのは嬉しげに笑いかけてきた顔

ほら やっと生れたよ

笊を抱いてよってきた

すでにこぼれた一寸ばかりの虫が点々座敷を這っている

尺取虫だ

いや土色の肌は似てるが脈動する背にはえている棘状のものが異様だ

三十年秘められてきた妄執の突然変異か

刺されたら半時間で絶命するという近東砂漠の植物に湧くジヒギトリに酷似している

触れたときの恐怖を想ってこわばったが

もういうべきだ

えたいのしれない嗚咽をかんじながら

おかあさん革命は遠く去りました

革命は遠い砂漠の国だけです

この虫は蚕じゃない

この虫は見たこともない

だが嬉しげに笑う鬢のあたりに虫が這っている

肩にまつわってうごめいている

そのまま迫ってきて

革命ってなんだえ

またおまえの夢が戻ってきたのかえ

それより早くその葉を刻んでおくれ

ぼくは無音で立ちつくし

それから足指に数匹の虫がとりつくのをかんじたが

脚はうごかない

けいれんする両手で青菜をちぎりはじめた

『不安と遊撃』所収の「毒虫飼育」という長詩です。重要なので全篇引用しました。極端なことを言えば黒田さんはこの詩一篇で詩史に残ると思います。本気で革命を信じ挫折した人でなければ書けない詩です。「もういうべきだ/おかあさん革命は遠く去りました」という詩行は黒田の魂の叫びでしょうね。

詩に沿えばおふくろは「七十年生きて失くした一反半の桑畑にまだ憑かれてる」、だから蚕を飼い始めた。腐っているはずの蚕の卵が孵ってしまって愕然とする僕に、おふくろが「革命ってなんだえ/またおまえの夢が戻ってきたのかえ」と言う。おふくろの蚕と僕の革命の夢は等価だということです。しかし孵ったのは蚕ではなく「毒虫」。それでも僕は「けいれんする両手で青菜をちぎりはじめた」。おふくろも僕も〝毒〟だとわかっていながら夢を捨てきれない。

この詩は黒田と同様に革命(社会変革)を目指しながら挫折していった人たちに強く訴えかける力を持っていたと思います。六〇年、七〇年安保闘争に参加した学生たちも「革命は遠く去りました」と言うことになるわけですから。夢に憑かれた母子の姿は夢を過去のものとして葬りたい、忘れ去りたい人々の心の底を抉る。

「毒虫飼育」を書いた当時黒田はまだ共産党員でした。日本共産党の51年綱領は必要に応じた暴力革命を肯定していますが黒田は「革命は遠く去りました」と書いている。暴力革命(黒田的には農民蜂起)はもはや不可能だということでしょうね。こんなことを言うと途端に生臭くなりますが。以後、黒田はおふくろ的な夢に抽象的革命の夢を重ね合わせてゆくことになる。それはよりよい社会を夢見る黒田の精神の美しさだと読み解くこともできる。黒田の場合、美と醜は表裏で表現されることが多いけどね。

池上 「毒虫飼育」は昭和三十三年(一九五八年)、黒田喜夫が三十二歳の作品です。この年に石原吉郎は「荒地」に参加して『荒地詩集1958』に作品を発表しています。石原は黒田より十一歳年上ですけれど、戦後詩史上に登場したのは同時期ということになりますね。

ぼくが「毒虫飼育」を読んだのは一九七七年、高校一年生の時で、すごい迫力だと思いましたが、蚕なんて見たこともないし、それこそ「革命」なんてとっくに去っていたから、リアリティは感じなかったですね。でも「革命ってなんだえ/またおまえの夢が戻ってきたのかえ」とおかあさんが言うのは怖かった(笑)。そういう意味では、想像上のリアリティがある傑作だと言えると思います。鶴山さんは大学生の頃に黒田喜夫の詩を読んだんですよね。何か印象に残っていることはありますか。

鶴山 僕が「現代詩手帖」に入る前の年に亡くなったわけですが、遺作になった「老戦士の昼休みの詩学」が話題で論じる人がいたように記憶しています。

かれは言う

いま食道をつたってさいごのひとくちの食物がおちるのを感じたと

いまみんなの腹にさいごのひとくちの食物がおちるのを聴いた

それは近づいてくる驟雨の音に似ている と

だが おれは影の多い掃除機置場でひとり飯をくうのが好きだ…

という四行で始まる詩です。技術的に言うと「掃除機置場」にこだわりながら「驟雨」=水のイメージで詩が展開されてゆく。水は塩分の多い鹹湖のイメージとなり労働のイメージに繋がって「おれたちの皮膚のメタ大陸の乾いた鹹湖にひとりでいたら/おれは生きられないが/死ぬまえに塩焼き人夫の踊りをひとりでおどるだろう」と続いて四国地方の塩焼き唄が引用される。ここでタイトルのルビの「オールド ファイターズ・ラグタイム・バンド」に繋がる。

ヤーレ 寄せよ塩花

粗末に ヤレ するな

土が一升にヨ ヤレ 塩八合

つろうござるが ヤレ《詩の共振とは

内在性としての他者の惹起の方法だ!》なんて

これはつろうござるが ひとり踊っているのは

だが いまはおれの方なのだ

ブリキの関節を跳ね鳴らして

つかの間の影の多い掃除機置場で…

最終行で途方に暮れたようにまた「掃除機置場」に戻ってくる。詩をイメージ的に膨らまそうとしてうまく膨らませられなかった詩だと思います。詩の始まりは「かれは言う/いま食道をつたってさいごのひとくちの食物がおちるのを感じた」ですから最初はなにか決定的なことを表現しようとしていたのは確か。だから死を喚起する塩湖が現れる。「掃除機」も当初はすべてを吸いあげ精算するためのイメージだった節があります。でも結局「掃除機置場」で一人踊るイメージで終わる。孤独に戦う自己を描きたかったんでしょうけどうまくいってない。黒田さんにはこのテの失敗作がけっこうある。「老戦士」というのは黒田さんらしいですが。

池上 詩集『不安と遊撃』の冒頭に置かれている「空想のゲリラ」は、「毒虫飼育」と並ぶ黒田喜夫の代表作です。

もう何日もあるきつづけた

背中に銃を背負い

道は曲りくねって

見知らぬ村から村へつづいている

だがその向うになじみふかいひとつの村がある

そこに帰る

帰らねばならぬ

目を閉じると一瞬のうちに想いだす

森の形

畑を通る抜路

屋根飾り

漬物の漬け方

親族一統

削り合う田地

ちっぽけな格式と永劫変らぬ白壁

柄のとれた鍬と他人の土

野垂れ死した父祖たちよ

追いたてられた母たちよ

そこに帰る

見覚えある抜道を通り

銃をかまえて曲り角から躍りだす

いま始源の遺恨をはらす

復讐の季だ

その村は向うにある

道は見知らぬ村から村へつづいている

だが夢のなかでのようにあるいてもあるいても

なじみない景色ばかりだ

誰も通らぬ

なにものにも会わぬ

一軒の家に近づく道を訊く

すると窓も戸口もない

壁だけの啞の家がある

別の家にゆく

やはり窓もない戸口もない

みると声をたてる何の姿もなく

異様な色にかがやく村に道は消えようとする

ここは何処で

この道は何処へ行くのだ

教えてくれ

背中の銃をおろし無言の群落につめよると

だが武器は軽く

おお間違いだ

おれは手に三尺ばかりの棒片を摑んでいるにすぎぬ?

ぼくがこの作品を初めて読んだ一九七七年頃は、何となくベトナム戦争の「ゲリラ戦」のイメージに重ね合わせて読んでいましたけれど、いま読むと「空想のゲリラ」というタイトルどおり、カフカとか安部公房の小説の世界みたいな感じがします。

鶴山 黒田さんはいろんな詩で村を描いているんだけど、ほぼ村人に出会わない。村に辿り着けない、辿り着いても誰もいないとかね。詩で読む限り彼が見ていた村は幻、あるいはイデアルなものだったと言わざるを得ないんじゃないかな。「いま始源の遺恨をはらす」といった形で黒田の詩は復讐や革命を目指すわけだけどそれは浮世離れしている。もう〝敵〟なんていないことを黒田さんは意識していたわけだけどそれでも過去に囚われている。自分の過去だけじゃなくて寒河江町を中心とした農民たちの怨念にね。

池上 平成二十八年(二〇一六年)に刊行された『燃えるキリン 黒田喜夫詩文撰』は初出紙誌を底本にしているのですけれど、初出稿を読むと先ほどのバージョンとはかなり違っているんですよ。

鶴山 ああそうなの。それは気づかなかった。

池上 初出稿はほとんど知られていないと思いますので、全篇引用しますね。

もう何日も

おれはひとりで道を歩きつづけた

背中にななめに一丁の銃をせおって

道は曲りくねって

見知らぬ村から村へつづいていた

だがその向うになじみ深いひとつの村があるのだ

そこにおれはかえる

かえらねばならぬ

目を閉じると一しゅんのうちに想いだす

森のかたち

畑を通る抜道

屋根飾り

漬物の漬けかた

意地悪い親族一統

けずり合う田地

ちっぽけな格式

そして百年も変らぬ白壁の旦那の屋敷

柄のとれたじじいの鍬よ

他人の土よ

野たれ死したおやじよ

追いたてられたおふくろよ

そこにおれはかえってゆく

見おぼえのある抜道を通り

不意に銃をかまえて曲り角からおどり出る

さあ百年の恨みをはらすぞ

仇うちだ

その村は向うにある

はるか向うに

道は見知らぬ村から村へつづいている

だが夢のなかでのように歩いてもなじみのない景色ばかりだ

誰ひとり通らない

犬の仔いっぴき行き会わない

おれは一軒の家に近づいて道を訊こうとした

すると家は窓も戸口もない壁だけでできた啞の家だ

別の家にかけつけた

やはり窓もない戸口もない

みると声をたてる何ものもなく

道は変な色にひかる村に消えようとする

ここは何処なのだ

この道は何処へ行くのだ

おしえてくれ

答えろ

おれは背中から銃をおろし

構えてつめよった

だが銃はばかに軽い

と ああしまった

おれは手に三尺ばかりの棒きれをつかんでいるにすぎない

『詩と反詩』に収載された代表作のほとんどが初出稿から改稿されています。でも読み比べると、ことごとく初出稿のほうがいいんです。改作されたものは、おしなべて表現が硬くなっている。「空想のゲリラ」も初出稿のほうが表現が自然でリズムもいい。例えば、さっき鶴山さんが言及した「いま始源の遺恨をはらす」という詩行は、初出稿では「さあ百年の恨みをはらすぞ」です。初出稿のほうが、ずっとわかりやすいですよね。『詩と反詩』のバージョンでは最後の行が「おれは手に三尺ばかりの棒片を摑んでいるにすぎぬ?」となっていますが、初出稿では「おれは手に三尺ばかりの棒きれをつかんでいるにすぎない」です。改作されたほうの最後の「?」マークはすごく不自然でしょう。

鶴山 ないほうがいい。うーん面倒なことをしたね。全詩集は作家が定稿と認めた詩を収録するのが原則だけど、作品として見た時に初出の方が優れていると話は変わってくる。これだけハッキリした改悪は珍しいな。迷いがあったんでしょうね。業の深い人だ。

池上 「空想のゲリラ」の初出は昭和三十年(一九五五年)ですが、年譜を読むと昭和三十二年(一九五七年)に上京した長谷川龍生と「公私共に深く接触し、強い影響を受けた。今までの作品、生活にわたって深刻な省察をせまられ、方法の一転を計ろうとする」とあります。長谷川龍生は小野十三郎の弟子で、左翼系の同人誌「列島」を代表する詩人のひとりですが、この年『パウロウの鶴』という第一詩集を出して脚光を浴びるんです。

青ざめた顔色をした

結核コミュニストのひとりが

紡績の組合事務所から立去ったあと

一ポンドの灰色の肺臓が落ちていた。

そいつが、ひとりでに

するすると、ほどけていくと

先端から空中に立ちあがり

低い空で、くねくねと大小の曲線を描くと

嚢状のかたちに 編まれていき

大きなふくろになってしまった。

そいつが、あたりの汚れた空気を吸いこむや

張りさけるばかりに膨らんだ。

これは長谷川龍生の「結核コミュニスト」という三部構成の詩のⅢですが、黒田喜夫はまさに「結核コミュニスト」だったわけで、こういったテーマの詩を書く詩人に強い影響を受けたとしても不思議じゃないと思います。「毒虫飼育」は昭和三十三年(一九五八年)に書かれた作品ですが、詩のトーンには長谷川龍生の詩の影響があるようにぼくは感じます。

ただ黒田喜夫の詩で感心するのは、いま読んでも言葉の感じが古くなっていないことですね。

鶴山 意外と具体的な物、具体的風景を織り込んだ詩が多いですからね。抽象的表現の詩は流行に左右されやすい。だから時間が経つとすぐに古びてしまう。

池上 具体的な物、具体的風景というのは、小野十三郎から長谷川龍生に受け継がれた詩法の影響を受けているかもしれないですね。一方で幻想の風景というか妄想というか、そういうところは、長谷川龍生と黒田喜夫は元々資質として共通に持っていたんじゃないかと思います。だけど黒田喜夫の詩のスタイル自体は、初期から晩年までほとんど変わっていない。表現内容は変わって行ってもね。そういう意味では最初から完成された詩人だったと言っていいと思います。

鶴山 でも石原吉郎が究極的には北條体に代表される型の詩人だとすれば、黒田さんはやはり表現内容の詩人だと思います。詩だけなら愛好者は黒田さんの方が多いかもしれない。黒田のような出自の人は少ないわけですから六〇年、七〇年安保世代であの時代の傷を負った人たちが中心ですね。僕らが黒田を論じても「あの難しい時代を生きなかったおまえらになにがわかる」とか言われそうだな。

ただ黒田喜夫は無傷だから愛されるのだとも言えます。革命の夢は潰えたわけだけど黒田の詩は挫折を認めながらなおも夢を強く喚起し続けているようなところがある。定期的に生死の境を彷徨った結核病者だったからキツイことを言う人も少なかった。身も蓋もない批判を書いたのは吉本隆明くらいかな。『全詩』の「年譜」を作った阿部岩夫さんや新日文「現代詩」編集部でいっしょだった長谷川龍生さんに「黒田喜夫ってどうですか?」と訊いたことがあるけど、二人とも「黒田ね、あれはあれでいいじゃないか」という感じでした。

阿部さんは黒田より八歳年下で鶴岡市だけど同じ山形県出身です。当時土方巽が亡くなったばかりで東北がちょっとしたブームだった。黒田とは関係なく東北の話をよくしました。バブル前夜で日本中が均一化されてゆく時代だったけど過去の東北の貧しさが覆い隠されてゆくのはいいことなのか、悪いことなのかというような話をしておられた。

でも黒田は一貫している。「地中の武器」という連作詩で「文化九年藩令達」の「百姓衣服之儀布木綿を着すべし」といった文を引用して「水田地帯を攻撃せよ。/稲への欲望と執念を解放せよ」と書いた人ですから。黒田の東北は貧しいまま怨念にまみれた土地だった。

■観念のプロレタリア■

池上 これは詩として代表作というわけはないですが、黒田喜夫を語るうえでは外せない「除名」も取り上げておきましょう。

一枚の紙片がやってきて除名するという

何からおれの名を除くというのか

これほど何ももたないおれの

ひたひたと頬を叩かれておれは麻酔から醒めた

窓のしたを過ぎたデモより

点滴静注のしずくにリズムをきいた

殺された少女の屍体は遠く小さくなり

怒りはたえだえによみがえるが

おれは怒りを拒否した 拒否したのだ日常の生を

おれに残されたのは死を記録すること

医師や白衣の女を憎むこと

口のとがつたガラスの容器でおれに水を呑ませるものから

孤独になること しかし

期外収縮の心臓に耳をかたむけ

酸素ボンベを抱いて過去のアジ句に涙することではない

みずからの死をみつめられない目が

どうして巨きな滅亡を見られるものか

ひとおつふたあつと医師はさけんだが

無をかぞえることはできない だから

おれの声はやんでいつた

ひたひたと頬を叩かれておれは麻酔から醒めた

別な生へ

パイナップルの罐詰をもつて慰めにきた友よ

からまる輸血管や鼻翼呼吸におどろくな

おどろいているのはおれだ

おれにはきみが幽霊のように見える

きみの背後の世界は幽暗の国のようだ

同志は倒れぬとうたつて慰めるな

おれはきみたちから孤独になるが

階級の底はふかく死者の民衆は数えきれない

一歩ふみこんで偽の連帯を断ちきれば

はじめておれの目に死と革命の映像がおそいかかつてくる

その瞬間にいうことができる

みずからの死をみつめる目をもたない者らが

革命の組織に死をもたらす と

これは訣別であり始まりなのだ

生への

すると一枚の紙片がやつてきて除名するという

何からおれの名を除くというのか

革命からか? 生から?

おれはすでに名前で連帯しているのではない

(一九六一年・代々木病院で)

鶴山さんが先ほどプロフィールで触れたとおり、黒田喜夫は、指導部を批判する花田清輝や野間宏など文学者グループの闘争に参加したという理由で、昭和三十七年(一九六二年)一月に入院中の代々木病院の病室で共産党から除名通知を受けます。年譜によればすでに離党を表明していたのに除名されたということです。この詩は同年の五月に文芸誌「文芸」に発表されました。

鶴山 共産党を除名されても革命の夢を捨てていない。「階級の底はふかく死者の民衆は数えきれない/一歩ふみこんで偽の連帯を断ちきれば/はじめておれの目に死と革命の映像がおそいかかつてくる」わけだから。ヒロイックなんだけど党を除名されてから始まる「別な生」ってなんなんだろうね。黒田の精神の美しさうんぬんで済ませたいところだけど当時の政治的文脈を無視できない。政治詩です。

重篤の黒田の病室にパイナップルの罐詰を持ってまだ党員の同志が慰めに来る。「同志は倒れぬ」、つまり後は任せろという意味のことを言った。黒田がそれに反発するのは当然なんだけど、うんざりするね。共産党はこういった除名を数限りなく繰り返してきた。どの国でも官僚組織は冷たいけど石原吉郎のシベリア抑留体験エッセイを読んでも共産党が作り上げた組織は末端に至るまで度外れて冷酷です。こういう詩を書いたんだから除名はショックだったんだろうけど。

池上 黒田喜夫が書いた政治詩の代表作に「ハンガリヤの笑い」という作品があります。長い詩なので部分的に引用します。

信じてくれ

ぼくは逆さに吊られ殺された

ぼくがちっとも知らない街 ブタペストで

吊せ 人民の敵

ブランコみたいに揺すぶるのがいる

まだ息するぞ なんて最後に頭をたたき割ったのがいる 惨酷なかれら

かれらは知らないんだ 今朝九時にぼくが塩鮭で飯を食べてたことなんか

それでハンガリヤ語の呻きが解るか 憎悪の呻きが

体より大きい胃袋 盲の眼を知っているか

足が胴の前を駆けた 肩から抜けた手が首を絞めた

逆さに吊されるとブタペストの街も逆さだ

解放ストリイツアを頭上に

燃える電車が鼻に下がる

想像もできないぼくの火刑だ

(中略)

けれど信じてくれ

飢えたハンガリヤの人々が襲ってきた

かれらは小麦のパンを食べる ぼくは米の飯を そしてぼくも飢えを知っている 恋の飢えとそれより辛い飢えも

(中略)

ラコシって誰? あそこに吊下っているの?

ナジは何処にいるの? いなくなった迷子になった

ぼくも迷子だ

探してあるく

(中略)

叫んでくれ銅像よ

プタペストは銅像の街

永い間立っていたので今は地面に寝転んでいる

寝転んで呟いている

銅の唇で 昔はもっと解り易かった 今は誰が人民の敵なのか?

どうしたらいいのか?

今はこうだ

砲塔を廻して

狙え

反革命を 撃て!

反革命なんてぼくは嫌いだ

そこでぼくはやっつけた

もう一度 もう一度 もう一度ぼくを

そこで一体どうなったのか

ぼくがいなくなって解らない

ぼくがちっとも知らない街 ブタペストで

信じてくれ

賢い同志たち

これは可笑しい本当に可笑しい

ぼくは哄笑った ぼくの屍体が

笑うほかない屍体の身震いで

辛いチャルダッシの

笑い声でいっぱいな

ハンガリヤで

(1956年12月)

これは「ハンガリー動乱」をテーマにした作品です。一九五六年十月二十三日に、ハンガリーの首都ブダペストで民主化を求めて学生や労働者によるデモが行われたのをきっかけに暴動が起こり、軍事介入してきたソ連軍に翌十一月に鎮圧された事件です。市街戦で数千人の民間人が犠牲となったと言われています。詩の末尾に記された日付けは一九五六年十二月なので、黒田喜夫は事件の直後に「ハンガリヤの笑い」を書いたわけです。しかし、いま詩だけで読むと何を書いているのかよくわからない作品ですね。

鶴山 よくわからない詩だからこそリテラルに読んでゆくしかない。「ぼく」は殺されたわけですが詩の最初の方で「吊せ 人民の敵」「飢えたハンガリヤの人々が襲ってきた」と書かれているので弾圧側の共産党員だと読める。でも途中で「ぼくも迷子だ」になり「迷子がひとり/パルチザンの唄をうたいつつ」という詩行が表れるので今度は民衆側になっている。どっちともつかない。「昔はもっと解り易かった 今は誰が人民の敵なのか?/どうしたらいいのか?」とあるので弾圧側・被弾圧側のどちらも選択せず放棄したんじゃないか。

最後の二連はそれまでの詩の流れと切り離して読んだ方がいいと思います。「反革命を 撃て!//反革命なんてぼくは嫌いだ/そこでぼくはやっつけた/もう一度 もう一度 もう一度ぼくを」は自己の中の反革命分子を自己批判したと読める。でも僕は吊されて死んじゃったわけだから「そこで一体どうなったのか/ぼくがいなくなって解らない」。そのあとの「ぼくは哄笑った ぼくの屍体が/笑うほかない屍体の身震いで」は正しいはずの社会主義革命に反革命が起こってしまったことを笑っているんじゃないか。

黒田は革命を支持しながらハンガリーの民衆の反革命との間で揺れている。正直と言えば正直なんだけどそれでは政治家にはなれないよね。ハンガリー動乱やプラハの春に呼応した日本の文学者の作品や評論はたくさんあります。たいてい歯切れが悪い。黒田もそう。共産党「公式」に従わずリベラルに考え発言し続ければ中野重治らと同様にいずれ党を除名されるね。

池上 一方で『燃えるキリン 黒田喜夫詩文撰』のタイトルになった「燃えるキリン」は、黒田喜夫の代表作のひとつですが、政治色は感じられない詩です。

燃えるキリンの話を聴いた

燃えるキリンが欲しかった

(中略)

だが見えるのは渋に燃える桑の葉

死んだ蚕をくわえる桑園から逃げる猫

我慢ができない

世界のどこかでキリンが燃える

(中略)

夏の午後の静寂の時

異様な静けさに抗い叫びだした

四つ角に隠れる番小屋に走り

軒から吊り下った鐘

戸のかげの古いポンプ

懐しく暗牢屋にむかい

鳴りひびく鐘とともに

黒装束の影たちの

ホースの銃口をつきつけられた

それから詰めよせる影たちの中で

訊ねられた

燃えているのはどこだ

燃えているものは此処にある

ぼくの此処が火事だ

だがそれは掟破りだ

ぼくは掟なんか欲しくない

燃えるキリンが欲しいだけ

と答える瞬時もなく

水の槍がするどく

胸をつらぬいていった・・・

年譜によれば昭和三十年(一九五五年)、二十九歳の時に書かれた作品とのことですが、初出誌ははっきりしていないそうです。『詩と反詩』では初期詩篇として収載されています。ここで引用したのは『黒田喜夫全詩』に収載されたバージョンですが、「空想のゲリラ」ほど大きな違いはありません。『黒田喜夫詩文撰』の解説には「燃えるキリン」はサルバドール・ダリの絵画作品のことだと書いてあります。

鶴山 僕の胸の中にある観念的な「燃えるキリン」は「水の槍」で消される。消すのは「黒装束の影たち」で村人たちでしょうね。土地に根を張った人たちだ。イデオロジカルではないけど観念と現実との齟齬を表現した詩と読めます。典型的なインテリの詩かもね。観念と現実では観念の方が正しい。でもどこかで現実に敗北するとわかっている。そこからの「でもしかし」が勝負なんだけど黒田さんはずっと純な観念の側にいた。

池上 ぼくは『詩と反詩』の「反詩」という言葉の意味がよくわからないんだけれど、鶴山さんはどう考えていますか。

鶴山 基本的にある時代固有のジャーナリスティックな用語でしょうね。詩の創作者・読者人口が多くて他ジャンルから注目を浴びていた時代でないと出て来ない用語だな。今までとは違う詩である、あるいはそういった詩を生み出したいという意思表示です。でも詩は詩なので「反詩」や「超詩」は絶対矛盾。今は使いにくいだろうな。詩が低迷している時代には超とか反とか博打を打ちたくても賭け金がないよ。

黒田さんは詩が最も社会的影響力を持っていた戦後最初期の詩人です。詩集刊行年では鮎川信夫第一詩集『鮎川信夫詩集 1945-1955』と現代詩を代表する入沢康夫第一詩集『倖せそれとも不倖せ』はともに昭和三十年(一九五五年)刊で戦後詩と現代詩は同時発生している。戦後詩は「荒地」派中心でしたが「列島」系もあったし谷川俊太郎・茨木のり子らの抒情詩もすぐに盛んになった。今から振り返ると社会批判的戦後詩の中での新しい詩というくらいの意味しか見出せないな。反体制というニュアンスもあるんだろうけど。

ところで石原さんの『日常への強制』と黒田さんの『詩と反詩』はどっちが先に出版されたんでしたっけ。

池上 『詩と反詩』が昭和四十三年(一九六八年)、『日常への強制』は昭和四十五年(一九七〇年)。黒田喜夫のほうが先ですね。

鶴山 そっか。石原さんは黒田さんの『詩と反詩』を真似したというかヒントにしたのかもね。この二人はやはり似ていて生涯かなりの冊数の評論集を出しましたが、結局石原は『日常への強制』、黒田は『詩と反詩』に尽きる。散文表現は最初の全詩集・全評論集に収録されたエッセイや評論でほぼ出尽くしている。

池上 詩と評論でワンセットという提示の仕方が特徴的ですよね。黒田喜夫は、おそらくすべての評論集で巻頭に詩を置いていますよね。詩と評論でワンセットというこだわりがあったのだと思います。それで、今回いろいろ調べていたら、田村隆一の詩に黒田喜夫を追悼した作品があることに気づいたんですよ。

今日

朝日新聞七月十一日付朝刊で

あなたの死を

知った

黒田喜夫氏(くろだ・きお=詩人)十日午前十一時二十二分、呼吸不全のため、東京都清瀬市の結核研究所付属病院で死去、五十八歳。葬儀・告別式は、十二日午後零時半から同市竹丘二ノ五ノ六ノ一の自宅で。喪主は妻三千代(みちよ)さん。山形県生れ。高等小学校卒業後、上京して工場労働者として生活。戦後、郷里で農民運動に従事中に胸を病み、療養中に詩作を発表、昭和三十五年、詩集『不安と遊撃』で第十回H氏賞受賞。郷里を離れざるを得なかった苦い体験をもとに、「ムラ」のイメージを一貫して追い続けた。詩集『地中の武器』『不帰郷』、作品集『詩と反詩』、評論『一人の彼方へ』などがある。

この簡潔な告知には

沈黙

をもって応えるよりあるまい

あなたとは一度も会わなかったが

ぼくにとってまぎれもなく

「同時代人」

「戦友と反戦友」

だった

あなたの「ムラ」

ぼくの「都市」

二人とも精神の故郷を離れざるをえなかったが

ぼくらは「言葉」という武器を

いまでも

手中に握りしめている

「反詩」は

「非詩」ではない

あなたの「詩」は土の中に帰って行くが

僕の「反詩」は

いまだに地上を漂っている

では

いつかまた

「現代詩手帖」一九八四年八月号の「黒田喜夫追悼」に掲載された「土の中へ」という詩です。田村隆一が黒田喜夫の追悼詩を書いているとは意外でした。でも、とてもいい詩ですね。新聞の死亡記事をそのまま使って詩作品にしているのはさすがです。しかも、この死亡記事は簡潔だけど行き届いていて、これを読めば黒田喜夫のプロフィールがおおよそわかります。ぼくは、黒田喜夫の詩はリズミカルで音楽的だし、内容は別として、田村隆一の詩に通じるところがあると思うんですよね。だから田村隆一は黒田喜夫の詩には親近感を持っていたんじゃないかな。「荒地」の主要なメンバーは田村隆一を除いて石原吉郎の追悼詩を書いていますが、黒田喜夫の追悼詩は田村隆一しか書いていないと思います。

鶴山 「荒地」の主要メンバーは黒田さんの政治性を嫌い、田村さんは政治性に賛同したというより黒田の愚かしくも美しい精神が好ましかったのかもね。生前の黒田の代名詞である「反」をうまく使っている。田村さんが書いているようにもちろん「「反詩」は/「非詩」ではない」。新しい詩、あるいはそうありたいと志向した詩のことです。

ただ田村さんが「二人とも精神の故郷を離れざるをえなかった」と書いているのは面白いですね。黒田は東北に囚われた詩人というイメージだけど、昭和三十年(一九五五年)二十九歲の時に上京してからずっと東京に住んだ。彼の「村」は現実のものとは言えない。

私の生地、出羽村地方の一角に「あんにや」という言葉がある。「あんにや」は、兄にやであり、若者、若い衆、兄さんなどの意をもつ呼称なわけだが、一方ストレートにその意味に使われる「兄つあ」や「兄さま」という言葉があり、それとは少しばかり違った色あいで使われるのだ。

一人の男が、例えば「一郎兄つあ」でなく「一郎あんにや」と呼ばれるとすれば、彼は単に若い男であるのでなく、他家に隷属・奉公している男、いま自分の耕地をもたず他人の土地を耕している男、ということにまずなるのである。

*

さて、二人の「あんにや」が或るとき見えざる男に変身したというのは、本当のことだ。

それはもちろん、事実としていえば、彼らが登場するさきの一場景があった戦後初めの時期のことで、前衛的な革命政党がはじめてひとびとの前に姿を現わし、わが父祖の地にも村ごとに農民組合が組織された頃に軌をひとつにする。その意味では、彼らの変身といえど、戦後のいわゆる民主的改革にともなって生じたごく小さな泡粒で、外側からみたらありきたりの村の政治的小事件にすぎないといえるが、彼ら自身、あるいは彼らの飢えの内側に(あんにやとしての具体的な飢え、被差別感、被搾取感、生涯的な欠落感、疎外感等のもろもろを合わせた飢えの内側に)ひそんでみるものにとっては、ことの重さのうえで、それはひとつの変革であったことは、確かだった。さらに「あんにや」としての彼らを近くから取りかこんでいたひとびとも前にいった意味で彼らの飢えの内部を知るものであり、そのために彼らは見える男だったのだが、そのひとびとにとっても、二人の「あんにや」の見えざる男への変身は、やはり瞠目すべき事件であったことは否定できない。

「死にいたる飢餓――あんにや考」

あまり黒田さんの評論を取り上げて来ませんでしたが「死にいたる飢餓――あんにや考」はその代表作です。「あんにや」は黒田の故郷の農村で最下層に属する青年の蔑称です。黒田自身はあんにやと呼ばれたことはないと書いていますがもちろん黒田の自己認識はあんにやです。「あんにや考」は黒田がモデルの共産党書記Kと農民Tの戦後の村での実際の言動を交えて書かれています。

長い評論で渾身の評論でもあります。江戸時代まで溯った出羽地方の農民の悲惨の記録、KとTの農村工作と共産党批判、サルトルの「餓死する子供の前で私の『嘔吐』は無力だ」というテーゼへの考察など盛り沢山の内容です。そのためこの評論に関する様々な批判や読解が書かれたわけですが正確に理解しようとすればするほど混乱する。むしろ他者の読解を錯綜させる仕組みがある評論だと言っていいと思います。

村の人々には「見える男」だったあんにやは最後に「見えざる男」になります。是非ともそうならなければならないと書いている。共産党員になり革命を志向しましたが黒田は文学者でありフレキシブルな思考を持っていた。党に無条件で従う工作員ではいられない。党との訣別は予感されているわけですが革命の可能性は党が握っている。乱暴なことを言えばその引き裂かれた状態の中で「見えざる男」は大きく分けて二つの意味を持つことになる。

一つは党を離れ非合法革命闘士として地下活動に従事すること。もう一つは観念の革命家として見えざる男になることです。あんにやに代表される過去の貧窮農民たちの肉体的・精神的飢餓の思想化です。前者は結核により道を閉ざされたわけですが健康であっても黒田がそうなったかどうかはわからない。後者の道は常に現実政治と摩擦を起こす。しかし現実政治に影響を与える手段は持っていないので正念場でスッと観念の革命家思想に論旨が変わる。そのため現実政治論と観念的革命思想が混交して読者は混乱する。

吉本隆明は「倫理が痩せ細らせた」というエッセイで厳しく黒田を批判した。「黒田喜夫のなかで少しでも意味として残っているのは「病気」、それからくる「貧困」と、「聖なるじぶんの過去」あるいは「過去の聖化」の暗喩としての詩作品と、「聖なる過去」の不可視の枠組みを、自己破壊せずに温存しているために、屈折し内攻して、それが含みになっている詩的言語の陰影だけだ。それ以外に深刻なものなど何もありはしない。深刻な身振りだけ、つまりじぶんでえぐりきれないじぶんの嘘があるだけだ」と書いている。

吉本さんの言う通りだと思います。思想的に言えば黒田さんは最後まで革命家でコミュニストだった。それが可能だったというのはとてつもない愚鈍です。ただそこにエティカとエティックを見るかどうかが黒田の詩人としての評価を左右する。黒田の思想と詩は分離できないから曖昧にせざるを得ないですけどね。

のけぞる婦を

しようことなく眺めてると

肢のあいだに袋のようなものが現れてきた

産声はなくぐしゃりと肉色の包みが落ちてきた

おれはすばやくよつん這いになり

べとつく胎皮をなめ取ると

破れた袋から蛍烏賊に似た軟体がうようよ這いだした

座敷いっぱいひろがる軟体群のうえに

みんなあなたの種よ

うっとりした声がひびく

おれはうろうろとこれじゃ乳が足らない

ドライミルクの罐をさがしていると

台所まで這いだしたのが野菜屑にたかる

屈伸する肢でゴキブリを押えて食べる

吸盤があるらしい

婦は歓声をあげる

貪婪だわ

生命力だわ

夢中で胸もとに群がらせてるのをみて妬けてきた

おれも横になり乳房のあたりに這ってゆく

たくさんのちいさく軟いものが

首や四肢に吸いつくのを覚え

ふかく血縁に憑かれてしまった

(中略)

気がつくと

飢餓と貪婪の座敷に寝ている

沢山の鋭いものが肢に噛みついている

野菜屑もゴキブリも食いつくした軟体群が

すでに共喰いをする修羅場がきていた

婦は乳房を噛み裂かれ

群がる仔どもに埋まっている

みんなあなたの種よ

本望よ

あくない適応性の群のうえに

かすかな声がひびいている

おれはすばやくよつん這いになり

口で捕えては噛みつぶしはじめた

噛みつぶしてると悲鳴があがる

血縁の血の味とともに覚える叫びはおれの

喉のなかからあがってきた

そのたびに悲鳴をあげるのはおれの喉なのだ

「原点破壊」という詩の冒頭と末尾です。いわゆる東北力には猥雑な笑いと旺盛な性的生命力が含まれます。土方巽や寺山修司はそれをステレオタイプ化して作品に取り入れた。しかし黒田さんのそれは質が違う。また黒田のエロチックな作品はほぼ「原点破壊」だけです。

「原点破壊」で描かれているのは思想の共食いでしょうね。引用しませんでしたが詩の途中に「休みない胎動にふれてると/にがい近親憎悪がきた/おれに似た仔か/農奴誕生か/いまはこの肉の鎖の断種をこそ希う」「生みつづけて自己陶酔のうちに溶けてゆく/否定もない/反抗もない/軟かい幻境に溶けてゆく」という詩行が現れます。

黒田は自己の出自から生じた貧農の飢餓幻想、革命幻想が出口のない増殖であり飽和して共食いになってしまうことに気づいていたと言っていいと思います。でも黒田は生涯その苦しくも甘美に閉じた繭の中から出なかった。文字通りそれが〝原点〟だった。谷川雁が「黒田喜夫の詩とは何か。それは土地なき不条理の農民が不条理を手がかりに、純粋プロレタリアート(この語は注釈を必要とするが)の方角へ歩いていく際の、飢餓の旋律である」(「うつくしい飢餓の旋律」)と書いた通りです。言うまでもなく純粋プロレタリアートは黒田の詩の中にしかいない。それは観念ですが黒田の肉体的思想が生み出した希求です。今後もそれを愛好する人はいるでしょうね。

■二十一世紀にどう読むか■

池上 最初に言いましたが、一九八〇年代前半までは現代詩に関心のある人にはよく知られていた黒田喜夫の作品が、いつの頃からかほとんど読まれなくなってしまった。一九九一年のソ連崩壊による左翼思想の退潮や、「あんにや」に象徴される村社会の変容が、大きな要因だったと思います。しかし、文学作品の価値は、究極的には作者の政治思想や社会構造の変化とは関係ないもので、詩は詩として読まれるべきだというのが、ぼくの立場です。

では二十一世紀の現在、われわれは黒田喜夫の詩をどう読めばいいのかと考えた時に、ヒントになるようなおもしろいことがあるんです。昭和三十六年(一九六一年)、ぼくらが生まれた年ですね、この年に発表された「音楽家の友への五つの詩」という作品があります。これを作曲家の信長貴富さんが「男声合唱とピアノのための組曲 音楽家の友への五つの詩」というタイトルで最近作曲しているんです。作曲を委嘱した男声合唱団「甍」が二〇二四年八月に初演しました。早稲田大学コール・フリューゲルという男性合唱団による演奏をYouTubeで聴くことができます。

「音楽家の友への五つの詩」は、〈楽団のない若い指揮者に音をひとつあげる〉〈ピアニストの死〉〈人形へのセレナーデ〉〈ギター弾きへの告別〉〈ながいながい曲の終りにただ一度立ち上がってシンバルを叩いた人に幸あれ〉という五つの詩から構成されているのですが、それぞれのタイトルがいいでしょう? 題名だけ見せて「谷川俊太郎の未発表作品です」と言ったら信じる人もいるんじゃないかな(笑)。

最後の〈ながいながい曲の終りにただ一度立ち上ってシンバルを叩いた人に幸あれ〉はこういう詩です。

また夕暮と

公園を通り

遠くながい傾斜のおくへ

ぼくは朝の終りより黙りがちに

夜の始まりを降りてゆく

入口に群れる鳥たちに触れず

隣の椅子の見知らない山羊に触れず

ぼくはどんな時よりも一人なのに

きみは必ずいない

遠くながい傾斜のおくへ

輝かしく虚ろな弦の沙漠が

崩れおちるとき

きみはいない

フルートの眠り

夜をゆく金管の鉛の足音をたどり

幕間から幕間へきみを探す

いやぼくは縛られ

囚人よりも犯され

遠くながい傾斜のおくへ

盲目の百人のオーケストラが

崩れおちるとき

ただ一度だけきみはいる

きみは顔もなく伸ばされた手だ

そのとき苦しい虹のかげから必ず

小柄の人が立ち上がり

躰より大きなシンバルを叩くのを見る

ただ一度の生の音が

崩れおちる交響曲を断ち切るのを聴く

引用したのは『詩と反詩』に収載されたバージョンですが、『黒田喜夫全詩』では〈長い長い曲の終りにただ一度立ち上ってシンバルを叩いた人に幸あれ〉というタイトルで、少し手直しされています。何とも言えず、ちょっとブラックでちょっとユーモラスな、とてもいい詩ですね。黒田喜夫の詩人としての実力がわかります。合唱演奏もすばらしいので、YouTubeで詩のタイトルを検索して、ぜひ聴いていただきたいと思います。ぼくは五つの作品を通しで聴いて、最後の〈ながいながい曲の終りにただ一度立ち上がってシンバルを叩いた人に幸あれ〉で感動してしまいました。黒田喜夫に聴いてほしかったですね。

改めて黒田喜夫の散文や詩を読むと、とても音楽に関心のある人だということがわかります。この対話の最初で取り上げた「雲」という詩にも、「印象派の音楽家がフルートで/のんびり描いたような/晴れた日のぷかぷかした雲の様もよいが」という詩行があるんですが、これはドビュッシーの『牧神の午後への前奏曲』のイメージですよね。『牧神の午後への前奏曲』はマラルメの『半獣神の午後』(牧神の午後)という詩を作曲で創造的に読み直した作品です。これをさらにニジンスキーがバレエとして上演するわけですけれど、詩は筋書きとして、音楽は振付として読み直される。

信長貴富さんの作品は、作曲という行為で創造的に詩を読み直した、新たな側面からの黒田喜夫の詩の再評価だと思います。かつて一九六五年に林光が先ほど取り上げた『ハンガリヤの笑い』を合唱曲として作曲しているんですけれど、黒田喜夫の詩には作曲家を刺激する何かがあるのでしょうね。

黒田喜夫は二十代の頃から結核で入退院を繰り返した。入院している間は自由になるのは耳だけなんです。だけど一方で耳は塞ぐことができないから、その意味では不自由だとも言えます。だから音についてよく考えています。ジョン・ケージのチャンス・オペレーションについて触れた「耳・音・自由――わがチャンス・オペレーション」というエッセイは「白い内壁の空間に閉じこめられて、なかなかの時間がたった。たったらしい。外で音がしていたから、いろんな音がおこったり止んだりしたから」と始まります。このエッセイを読むと、入院中の黒田喜夫がいかに音に敏感にならざるを得なかったがよくわかります。

もちろん音楽はよく聴いています。ジャズも聴いていて、「詩と自由」という評論では、黒人解放運動の文脈でドラマーのマックス・ローチについて触れています。鶴山さんがあまりいい詩ではないと言った遺作の「老戦士の昼休みの詩学」のルビの「オールド ファイターズ・ラグタイム・バンド」は、一九一一年にアーヴィング・バーリンが作曲した、有名な「アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド」という曲のもじりです。黒田喜夫の詩には案外「遊び」があるんですよ。

それから『詩と反詩』に収載されている「断片(ノート)Ⅱ」には、フォーク歌手のジョーン・バエズについて書いた文章があります。

《ジョーン・バエズ、リサイタルTV》歌っている顔の、自然にまばたいているまぶた。まばたきの自然なリズム。だが、この聴衆はかなり奇妙な存在だ。このフォークソングの聴衆というものは、この英語の唄に、あたかも自らの民衆の唄のように疑似的な連帯の態度でかかわっている彼らは、真実には、歌手の唄の内部にある民衆のインターナショナルな表出を殺してしまっている。バエズはなかなかのオルガナイザーだと思うが、多少、伝道者じみている。(六七・二・一二)

黒田喜夫はテレビで放映されたジョーン・バエズの来日コンサートを見たんですね。当時のジョーン・バエズはベトナム反戦運動にコミットしていたから、選曲もプロテストソング中心だったし、トークも反戦的な内容だった。それで警戒したアメリカのCIAが、バエズの発言をそのまま訳さないように番組に圧力をかけ、司会者がバエズの反戦的なメッセージが伝わらないように意図的に誤訳したと言われています。

「歌っている顔の、自然にまばたいているまぶた。まばたきの自然なリズム」と書いていますが、よく見ていますね。バエズは歌っている時は無表情だけど、頻繁にまばたきします。だから歌っているバエズがアップになると、口元は案外マイクで隠れちゃうから、自然とまばたきを見ているんです。バエズが英語で歌うプロテスト・ソングに日本の観客が「あたかも自らの民衆の唄のように疑似的な連帯の態度でかかわっている」という指摘は鋭いですね。バエズの歌に込められているアメリカの「民衆のインターナショナルな表出」については、日本の観客は理解していないわけです。まあ、これはいまでも同じですけれどね。

今年の二月にボブ・ディランの伝記映画「名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN」が日本で公開されました。ディランのフォーク時代からロック時代への移行期にスポットを当てた映画です。映画にはもちろんジョーン・バエズも出てきて、彼女はフォークでプロテスト・ソングをやり続けたかったんだけど、ディランはもっと自由な表現を求めてズレが生じていく様子が描かれています。映画は一九六五年のニューポート・フォーク・フェスティバルでディランがエレクトリック・ギターでロックを演奏したところで終ります。ちなみに、この後ディランは後のザ・バンドとなるホークスをバックバンドにして世界ツアーを行います。

黒田喜夫がテレビでジョーン・バエズのリサイタルを見た一九六七年頃は、アメリカではすでにフォーク歌手によるプロテスト・ソング全盛の時代からロックバンドによるロックの時代になっていて、バエズもコマーシャルな方向に行かざるを得なくなりつつあったんですが、そんなバエズを「なかなかのオルガナイザー」だが「多少、伝道者じみている」と見抜いたのはさすがだと思います。

鶴山 ジョーン・バエズは生真面目な学校の先生のようなイメージがありますね。ジョニ・ミッチェルもちょっとそんな感じがする。彼女たちは六〇年代から環境問題などに敏感で、関心ないなんて言ったら怒られそうな気がする(笑)。

池上 いろいろ話してきましたが、石原吉郎にしても黒田喜夫にしても、いつかシベリア抑留の詩人とか左翼の詩人とかいう見方から離れて、詩そのものとして読み直されたり、作曲とか思わぬところから光が当たってくるんじゃないかと思います。それが意味内容だけでは捉えきれない詩のおもしろさでしょう。

今回取り上げた二人は、作品の背景にある歴史だけじゃなく、ある程度個人的な体験を知らないときちんと論じられない詩人だという点で、とても論じるのが難しかったですね。いずれにせよ石原吉郎や黒田喜夫と同じような極限的体験は二度とできない。そういう二人が命懸けで書き残した詩と散文は、日本の戦後詩人の仕事としてとても重要だと思います。これからも読み継がれていく価値がありますし、読んでほしいですね。

鶴山 面倒臭いお二人でした。疲れました。終わりにしましょう。

(金魚屋スタジオにて収録)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■