自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

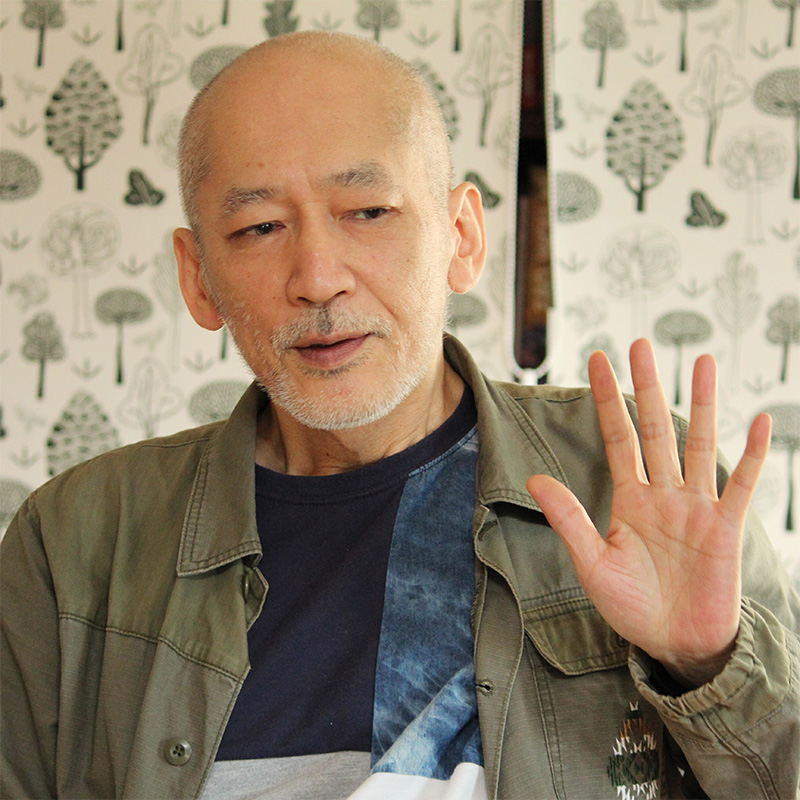

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

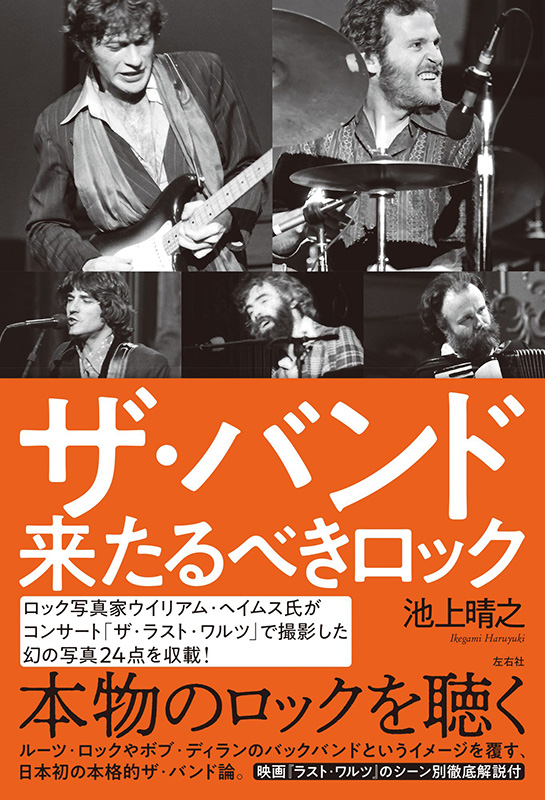

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■北村太郎篇■

池上 今回改めて『北村太郎の全詩篇』(飛鳥新社)を読み直して感じたのは、北村太郎は「等身大の詩人」だということです。ぼくは北村太郎は鮎川信夫との公開対談で話を聴いたことがあるだけで、実際にどういう人だったのかは知らないんですけれど、いろいろな人がエッセイで描いている北村太郎という詩人のイメージと詩作品の間にズレがないような印象を受けたんです。中桐雅夫にしても、三好豊一郎にしても、彼らの詩からその詩人像をうまく描くのは難しいところがあると思うんです。だけど、北村太郎は彼の詩から北村太郎という等身大の詩人像を描くことができる、そんな印象です。

「荒地」派の主要な詩人の中では、鮎川信夫や田村隆一と違って北村太郎は壮年期に普通のサラリーマンとして働きながら詩を書いていたわけですよね。その時期の作品は、何だか身につまされるというか、読んでいて息苦しく感じるところもありました。私小説ならぬ「私詩」というか、それが北村太郎の詩のいちばんの特色だと思います。

「朝の鏡」という代表作の一つになっている詩がありますよね。

朝の水が一滴、ほそい剃刀の

刃のうえに光って、落ちる――それが

一生というものか。不思議だ。

なぜ、ぼくは生きていられるのか。曇り日の

海を一日中、見つめているような

眼をして、人生の半ばを過ぎた。

「一個の死体となること、それは

常に生けるイマージュであるべきだ。

ひどい死にざまを勘定に入れて、

迫りくる時を待ちかまえていること」

かつて、それがぼくの慰めであった。

おお、なんとウェファースを噛むような

考え! おごりと空しさ! ぼくの

小帝国はほろびた。だが、だれも

ぼくを罰しはしなかった。まったくぼくが

まちがっていたのに。アフリカの

すさまじい景色が、強い光りのなかに

白々と、ひろがっていた。そして

まだ、同じながめを窓に見る。(おはよう

女よ、くちなしの匂いよ)積極的な人生観も

シガーの灰のように無力だ。おはよう

臨終の悪臭よ、よく働く陽気な男たちよ。

ぼくは歯をみがき、ていねいに石鹸で

手を洗い、鏡をのぞきこむ。

朝の水が一滴、ほそい剃刀の

刃のうえに光って、落ちる――それが

一生というものか。残酷だ。

なぜ、ぼくは生きていられるのか。嵐の

海を一日中、見つめているような

眼をして、人生の半ばを過ぎた。

一九六二年、北村太郎が四十歳の時の作品です。ぼくは高校生の時にこの詩を読んで、すごく「大人の詩」だと感じたんです。毎朝鏡の前でカミソリでひげを剃って会社に出勤して一生が終わる。人生は不思議なものでもあり、残酷なものでもあるという不惑を迎えた男の感慨ですよね。大人になるとこんなふうに人生を感じるのかと思いました。

自分が四十歳になった時には、この詩を読んで感慨にひたりました。同時にすごくうまい詩だと感心した覚えがあります。でも自分が還暦を過ぎたいま改めて読んだら、カッコつけすぎているように感じて、ちょっと笑ってしまった(笑)。これは自分でも意外でした。当たり前と言えばそれまでなんですが、北村太郎の詩は、読む側の年齢や時代によって詩の受け取り方や評価が大きく変わるような気がしました。

例えば、この詩で言えば「ほそい剃刀の刃」が決定的に重要なモチーフになっています。ぼくの父親はサラリーマンをやっていて、四十二歳の時に病気で亡くなったんですけれど、確かにぼくが子どもの頃は毎朝鏡に向かってカミソリでひげを剃っていましたね。でも、それはもう「ほそい剃刀」じゃなくてT字型の替刃式のカミソリでした。自分がひげを剃る年齢になったら、電動シェーバーが主流になっていて、「朝の水が一滴、ほそい剃刀の/刃のうえに光って、落ちる」という体験はできなかった。いま読むと映画のワンシーンの主人公のつぶやきみたいな感じがしちゃって、「ほそい剃刀の刃」に当時の北村太郎が込めたリアリティをうまく受け取ることは難しい気がしました。

この詩を読むと、北村太郎にとってはその時の自分の体験や思いを、その時の自分に向けて書くことが重要で、もしかすると読者はどうでもいいと思っていたんじゃないかな。読みたければどうぞ、みたいな。鮎川信夫や田村隆一の詩とは、まったく違うタイプの詩ですね。

鶴山 最初の『北村太郎詩集』は昭和四十一年(一九六六年)刊ですが、サブタイトルにある通り昭和二十二年(一九四七年)から四十一年(六六年)までの約二十年間に書かれた詩を収録したものです。戦前に書かれた詩は収録されていない。文字通りすべて〝戦後〟詩です。ただし『中桐雅夫詩集(1945-1964)』のようにこれ一冊で自分の〝全詩集〟にするという覚悟は伝わって来ない。もちろん三好さんの『囚人』のように辞世になるかもといった悲壮感もない。一定期間内に書いた詩をまとめただけという感じがする。もっと言えばすでに鮎川さんらによって盤石のものとして確立されていた戦後詩に〝乗っかった〟気配がある。

「荒地」中核となる鮎川―田村の詩集は一年違いで出ています。その約十年後に刊行された北村―中桐の第一詩集は二年違いです。『中桐雅夫詩集』の方が早い。主要「荒地」同人の中で北村さんが最後に詩集を出したわけですが満を持してではない。中桐さんは詩は書き続けていたけど詩集刊行に踏み切れなかった。苦しんだ。それに対して北村さんは〝中桐も詩集を出したんだから俺も〟という雰囲気が漂う。こういう詩集のまとめ方、詩の書き方、つまりなし崩し的なグズグズ感は北村さんの詩業全体から漂って来る。

言いにくいですが最初にハッキリ言ってしまうと、僕の北村太郎評価は低い。「荒地」の中で一番低い。北村さんは生前に思潮社から全集的な『北村太郎の仕事①~③』が刊行されていて没後に飛鳥新社から『北村太郎の全詩篇』が刊行されました。さらにその後飛鳥新社から『北村太郎の全詩篇1、2』『詩人 北村太郎』が出ています。『北村太郎の探し方』という北村太郎論集も刊行されている。大詩人の扱いなんですが過大評価だと思う。もっと言えばジャーナリズム的な賑わいが正確な評価を歪めているように思う。北村さんの詩にそれほどの魅力はない。なぜこんなにチヤホヤ持ち上げられるのか理解に苦しむ。

池上 『北村太郎の探し方』を読むと、北村太郎は人徳があって周囲の人たちからすごく慕われていた感じがしますね。

鶴山 詩の好みは別として、今回取り上げた詩人の中で一番完成度が高い詩集は三好さんの『囚人』です。「荒地」派の中で最初に詩集を出して同人らに大きな影響を与えたという面でももっと評価されていい。中桐さんはなぜか自己の詩人としての資質を信じ切れず破れかぶれの詩を書きましたが、ときおりハッさせられる秀作を書いた。でも北村さんの詩には三好詩の完成度はもちろん、中桐詩の切れ味もない。

池上 『荒地詩集1951』の詩のセクションは北村太郎の「墓地の人」から始まっていますよね。二つの「センチメンタル・ジャーニー」や「雨」などは二十代後半の作品ですが、どれもすごく完成度が高いと思います。『荒地詩集1951』では、田村隆一や鮎川信夫の詩と比べても北村太郎の詩がいちばん完成されていたと言っていいんじゃないでしょうか。

私はいろいろな街を知っている。

黴くさい街や、

日のひかりが二階だけにしか射さない街を知っている。

(中略)

私はいらいらして写真館をさがす。

そして見つけだすと、

(それは殆ど街はずれにあるのだが)

そのまえに止り、

片足でぱたぱたと初めての土地を踏んでみるのだ。

一度も会ったことのない少女の幻影が、

ガラス越しに街の象徴を私にあたえてくれる。

私はただの通行人。

(中略)

パンで苦しむ私の顔が月光のショウウィンドウをのぞきこむ。

パイプが手から舗道に落ちる。

パリの貧民窟。

そこの写真館でなぜ私の空の心が愛に充ちわたらないわけがあろうか。

私はただの通行人。

いまから四年前には、

黄色い皮膚の下に犬の欲望をかくして、

旅順の街を歩いていた。

私は歩くのが好きだ。

私はいろいろな街を知っている。

朝になると、

賭博狂やアルコール中毒の友だちと同じ眼つきで、

私のねじれた希望のように、

窓から雑閙の街へぶらさがっているゴム靴を見つめるのだ。

一九四八年、北村太郎が二十六歳の時に発表された一作目の「センチメンタル・ジャーニー」です。宮野一世さんによる「北村太郎の年譜」(『北村太郎の全詩篇』)を見ると、北村太郎は一九四四年、二十一歳の時に旅順の海軍予備生徒教育隊に入隊して半年ほど旅順にいたんですよね。この詩は、ほとんど紀行文と言ってもいいような書き方をしていて、こういうふうに現実体験に基づいたストレートな表現を用いて詩を書いたのは、モダニズム詩の影響下に出発した「荒地」派の詩人の中では、ちょっと珍しい気がします。

鶴山 『荒地詩集1951』年版が出た当時、北村さんの詩の完成度が高かったのは確かだと思います。内容的にも正統戦後詩です。滑り出しは上々だった。ただ文学者の評価は一作では決まらない。近・現代作家は代表作の背後に膨大な作品や評論が控えているのが普通です。出だしは上々でも必ずその後の歩みが問われる。

北村さんの「センチメンタル・ジャーニー」(一作目)で言えば、彼はその後「窓から雑閙の街へぶらさがっているゴム靴を見つめ」続けられなかった。様々な現実事象に目移りして「センチメンタル・ジャーニー」がすぐに〝感傷的な移動〟になってしまった。戦後社会をなぞるように表現していった。

勘がよくて若いのに器用で上手い創作者っているんだよ。同世代の友人たちがビックリするような完成度の作品を書いたりする。模倣の才があるんだな。でもそのまま順調に伸びてゆくとは限らない。詩で言うと〝詩なんて簡単だよ〟と見切って伸び悩んだり書くのを止めてしまったりする。『荒地詩集1951』年版を読むと鮎川、田村らは戦後を表現するのに苦労していた。でも北村さんは器用で戦後の雰囲気を捉えるのが上手かった。

鮎川さんが『北村太郎詩集1947-1966』の解説を書いています。第一詩集の解説ですから誉めるのが礼儀です。鮎川さんはキッチリ礼儀を守っている。でもその上で書きたいことを忌憚なく書いています。それは誰に対しても徹底していた。特に「荒地」派や戦後詩人に対しては愕然とするくらい厳しかった。

だから、彼が自然のほうに歩いていくのは、ごく自然なことである。人間世界には、大きなことでも小さなことでも、自己を確実にうけとめるもの、自己を完全に昇華させるものが、彼には見当らないのである。

時代の不幸も、個人の不幸も、すでに見てしまった人には、いまさら自己処罰は不遜にすぎるというものだ。彼の詩は、重さを失って軽くならざるを得ないだろう。

鮎川さんの批評は正確です。北村詩には自然描写が増えてゆく。また「重さを失って軽く」なってゆく。

すぐに冬がくるから、双眼鏡をさげて

ゆかいな気分で林へゆこう 顔にかかる

くもの巣の一筋はもうないかもしれないが

遠くの山や枯野を観察しよう

高い木のこずえに、鳥は羽をかいつくろい

ふかい谷の苔の咽喉で、水が

しずかに滴っているだろう

(中略)

寒くなってきた 松柏を

斧で断ち、たきぎをつくろう

墓をたてよう 来たるべき冬のために

もうとっくに、台所から蟻はいなくなってしまった

ある朝、あられが林を鳴らした

それはすばらしい音楽だった

・・・・・・ぼくが死ぬとき、鐘の舌は垂れたままであることを

『北村太郎詩集1947-1966』の最後に置かれた「冬へ」の最初と最終連です。読めばすぐにわかりますが最終行の「・・・・・・ぼくが死ぬとき、鐘の舌は垂れたままであることを」が浮いている。これは正直な行ではない。カッコ付けの希求表現になってしまっている。この書き方なら「・・・・・・」ナシで「ぼくが死ぬときも、鐘の舌は垂れたままだろう」でいい。「ぼく」はもう自然に没入し融解してしまっているんだから。自然の鐘は鳴るけどぼくの鐘は鳴らない。

鮎川さんはこの詩について「おそらく彼の過去の詩的世界の打ち消しの意味を、たぶんに含んでいる」「人生は、これまでのどの詩よりも抽象的、比喩的に語られており、内的葛藤は避けられている。人間のたましいを、人よりはいくらかはっきりと見てしまった人の、あきらめというか、思いやりというか、あるいは、はにかみといったようなものを感じ、旅の終わりを感じないわけにはいかなかった」と書いています。

正確な読解であり恐ろしい予言でもあると思います。北村さんの戦後詩人としての旅は基本的に『北村太郎詩集1947-1966』で終わる。三好、中桐篇で詩集の巻頭と最後に置く詩は重要だと言いましたが「冬へ」は思いっきり緩い詩です。その「旅の終わり」の地点から彼の詩が始まっている。戦後詩を背負った詩人ではない。

池上 ぼくにとっては、北村太郎はやっぱり『荒地詩集1951』の詩人で、例えば「雨」のような作品が北村太郎の詩だと思って来たんですよね。

春はすべての重たい窓に街の影をうつす。

街に雨はふりやまず、

われわれの死のやがてくるあたりも煙っている。

丘のうえの共同墓地。

(中略)

煉瓦づくりのパン焼き工場から、

われわれの屈辱のためにこげ臭い匂いがながれ、

街をやすらかな幻影でみたす。

幻影はわれわれに何をあたえるのか。

何によって、

何のためにわれわれは管のごとき存在であるのか。

橋のしたのブロンドのながれ、

すべてはながれ、

われわれの腸に死はながれる。

午前十一時、

雨はきしる車輪のなかに、

車輪のまわる音はしずかな雨のなかに消える。

街に雨はふりやまず、

われわれは重たいガラスのうしろにいて、

横たえた手足をうごかす。

この「雨」という詩も一作目の「センチメンタル・ジャーニー」と同じ一九四八年、北村太郎が二十六歳の時の作品です。「われわれ」という表現からもわかるように、この詩は「私詩」ではなく、古典的な風格を備えた「荒地」派を代表する戦後詩の一つだと思います。

だけど、今回『北村太郎の全詩篇』を読んでわかったのは、この時期の北村太郎の詩がむしろ例外で、本質的には、鮎川信夫が無署名で書いた『荒地詩集1951』巻頭のマニュフェスト「Xへの献辞」に述べられている「無名にして共同なる社会」という「荒地」の理念とはあまり縁のない、「私詩」が彼の本来の在り方なんだということです。よく見ると『北村太郎詩集1947-1966』は五つのセクションに分けられていて、最初の1が「墓地の人」「微光」「センチメンタル・ジャーニー」「センチメンタル・ジャーニー」「雨」の五篇です。次の2は「麦畑 ゴッホに」という詩から始まっていますが、これはもう私的な詩になっています。要するに、北村太郎の戦後詩は『荒地詩集1951』に収載されたこの五篇だけなんです。その意味では、北村太郎を鮎川信夫や田村隆一と同じような戦後詩人と捉えると間違っちゃう気がします。

あと、すばらしい詩人だということを前提にして言うんですが、ぼくは北村太郎の作品は短い散文というか、エッセイに詩人としての本領が発揮されていると考えています。例えば一九七七年、北村太郎が五十五歳の時に雑誌「現代思想」のパスカル特集に掲載された「さわやかな屍臭――パスカル小論」という文章があります(現代詩文庫の『続・北村太郎詩集』や『北村太郎の仕事③散文Ⅱ』などに収載)。

深夜のテレビ放送で見たゴルフの全英オープンのトム・ワトソンとジャック・ニクラウスの死闘の話から始まって、気晴らしとしてのゴルフということが『パンセ』の「ディヴェルティスマン」を想起させて、パスカル論になって行きます。北村太郎は東大仏文の卒論が「パスカル論序説」で、彼にとってパスカルについて書くということは、かなり本質的な問題を論じることになるわけなんです。パスカルに絡めて人間の「みじめさ」と気晴らしの関係を論じた後、大学生の頃に森有正に教えを乞おうと思って寄宿舎に行ったら、森有正がオルガンで弾くものすごい速いテンポのバッハが聴こえてきて、「これはだめだ」と直感した(笑)という決定的な体験を語って、最後は石原吉郎の話になります。

わたくしにはパスカルも石原吉郎も、たいそうきびしい人のように思われる。どう逆立ちしても、わたくしは彼らのようにはなれそうもない。しかし、パスカル、キルケゴール、石原吉郎といった人たちの書くものには、みな、さわやかな屍臭がある。(中略)「神が隠れていることを説かない宗教は、すべて真ではない」(五八五)。物がよく見えるようになるには、ジャック・ニクラウスのような不敗の勇気が「必要」なのだ。それだけでも大変なのに、まだ「十分」ではない。いつ人生が終わるのか知れたものではないのに、わたくしは気ばらしをつづける。

日本人でこういうモンテーニュの『エセー』のような本当の意味でのエッセイを書いた人は、あまりいないんじゃないかな。北村太郎のエッセイは「わたくし」というひらがな表記の主語を使って書かれているものが多くて、これは北村太郎独特のスタイルです。まさに「わたくし的」な作品ですが、「さわやかな屍臭」という表現は詩人じゃなきゃできないですよね。こういうところに北村太郎の詩人としての凄みと本領があると思うんです。

鶴山 北村さんの散文は「わたくし」とか「私」で始まる文章が多いね。偏見だけど僕には文頭が「私」で始まる文章は下手だという思い込みがあってね。高濱虚子もそうだな。だいたい「私」で始まる。〝私の文章〟なのはわかってるんだから繰り返されると鼻につく。またここぞという時に〝私はこう思う、こう考える〟を使うことができなくなる。

それはともかく、鮎川さんは現代詩文庫の裏表紙に「戦後の「荒地詩集」が、北村太郎から始まっているのは偶然ではない」に続けて「彼は、騒々しい現代の都市文明の中にあっては、目立つことの少ない、他者からは見えにくい人であり、それゆえにこそ、見者の資格を具えているといった詩人である。この見えにくい〈群衆の人〉の背後にかくれているデーモンを発見していたことは、ささやかながら私たちの見識として誇ってよい」と書いています。年長者の文章ですね。

簡単に言うと鮎川さんは北村は目立つヤツじゃないけど見所がある、と書いている。それを「私たち」ではなく鮎川が「発見」した。中桐、田村らに対してはこんなもってまわった褒め言葉を書いていない。北村さんが「見者」だというのはリップサービスだと思いますが(笑)。

島津

そうですよ。人間には「死ぬ」人と

「無になる」人があるんですからね。

志賀

「無になる」?

島津

「無になる」と「死ぬ」とは

違うんです。どう違うか、知りませんが。

しかし、わしの見たことをお話しするとね、

人生からここへ来るまえに、二つの門が

並んでいた。暗い方が「死」の門で、

明るい方が「無」の門です。わしの方からは

「無」の門が見えました。わしは自然に

「死」の門に入つていつた、それだけですよ。

ここから、また、どこの門にゆくか、

知りませんがね。

志賀

ここが終りじやないんですか?

島津

わしらは、また消えてゆくんですよ。

志賀

天国か、地獄へですか?

島津

さあ、

それは知りませんがね、とにかく

ある時機がくると、いなくなるんです。

つまり、あなた方の世界に、死んだわしらのことを

憶えていてくれる最後の人がいなくなる時にね。

『荒地詩集1955』年版に掲載された北村さんの詩劇「われら心の駅」の一部です。単行本未収録で飛鳥新社から『北村太郎の全詩篇』が刊行されたのを記念して平成二十四年(二〇一二年)十月二十九日に紀伊國屋サザンシアターで開催されたイベント「北村太郎の詩劇と朗読」で初めて上演されました。加島祥造、ねじめ正一、稲葉真弓、井坂洋子、片岡直子、正津勉さんが第2部では朗読と講演をしたそうです。

比喩的に言っているんですが駅、ステーションは幽霊が出やすい場所でね。宮沢賢治「銀河鉄道の夜」は有名ですがシルヴィア・プラスも小説「メアリ・ヴェントゥーラと第九王国」で駅で両親から切符を渡されて死者の国行きの列車に乗る女の子の話を書いています。

「われら心の駅」は志賀という青年が都会の駅のプラットフォームで島津、清水、下村といった死者と出会い会話する詩劇です。死には「死」の門と「無」の門があり、現世で「死んだわしらのことを/憶えていてくれる最後の人がいなくなる時に」死は「無」になるという会話は戦後詩的です。最後に死者・清水が「「無」は知りませんが、「死」は「生」と/隣り合わせているんですよ」と言い、清水・下村の死者二人がキャッチボールするシーンで終わる。死を巡る優れた詩劇です。

鮎川さんはこの詩劇を激賞した。森川義信らの戦死者にこだわった人ですから当然ですね。しかし北村さんは「われら心の駅」をどの作品集にも入れなかった。ほかに詩劇を書いておらず詩集にそぐわないという判断かもしれません。でもこのくらい出来のいい作品を抹殺するのは解せない。収録するなら『北村太郎詩集1947-1966』しかなかったわけですが、この詩集では最後に自我意識が自然に溶解している。厳しいことを言えば北村さんは勘よく〝戦後詩の気風〟を感受してそれらしい作品を書いた。だけど「われら心の駅」で描いたような死者、戦死者に最後まで責任を持てなかったんじゃないか。

池上 ぼくは『荒地詩集1955』で読んだけど、「われら心の駅」は生前の作品集には入れていなかったんだね。北村太郎は『荒地詩集1956』以降、最後の『荒地詩集1958』まで詩を発表していないですよね。『荒地詩集1955』だって、この詩劇だけしか掲載していないし、この頃から徐々に「荒地」グループから距離を取り始めている気がします。

鶴山 こんなことを言うと北村太郎ファンから大バッシングされるでしょうが、北村さんはだらしない。すぐに戦後の日常に馴れ合っていった。とてもいい人だったから「荒地」の仲間は批判めいたことをほとんど書かなかったけど、初期を除いて北村詩に言及することもなくなっていった。

北村さんは中桐、黒田、田村には「はっきり狂気が認められた」と書きましたね。鮎川、吉本にもそれはあった。北村さんは自分にはそれがないから「二度ほど詩人廃業を決意したことがあった」と言っている。でも詩を書き継いだ。その際、彼らの「狂気」に対抗できる何かを用意していたのかというとなかったと思う。ズルズルッとあの有名な「荒地」派にくっついていった感じです。

北村さんに『ぼくの女性詩人ノート』(昭和五十九年[一九八四年])という本があります。吉原幸子、石垣りんから伊藤比呂美、井坂洋子、中島みゆきまで十八人の女性詩を論じている。「荒地」の詩人で女性詩について本格的に論じたのは北村さんだけです。だけどこの仕事はある意味絶対矛盾なんだ。自由詩の戦後詩、それに小説における戦後文学は男の文学です。もの凄く乱暴に言えば戦争に行った男たちの文学だった。だから戦後ずっと女性詩人たちは抑圧されていた。詩の刺身のツマのように扱われていた。さぞ不満だったろうと思います。そして詩の世界での最大の抑圧者が――そんなつもりはなかったにせよ――「荒地」派だった。実際鮎川、吉本さんらは女性詩に対して冷たかった。

しかし北村さんは女性詩がブームになるとホイホイそれに乗っかった。一九八〇年代には存命の「荒地」派の詩人たちは詩の世界のトップだったから北村さんが女性詩を論じ顕彰したことに恩義を感じている女性詩人もいるかもしれません。しかしその批評のレベルは低い。

性や性感覚についての言葉を大胆に使うことは、伊藤比呂美にとってごく自然であり、また、彼女の詩を正確につかむうえでも大切なポイントですが、ぼくの考えるところでは、ごく世間的にいっても伊藤さんはたいへんまじめ人間です。彼女は単に、自己の全存在に対して、いつでも極めて率直であるというにすぎません。

伊藤比呂美論の末尾なんですが、抑圧から解き放たれて攻撃性を剥き出しにした初期伊藤比呂美詩について「伊藤さんはたいへんまじめ人間です」では何も言ったことにならない。いい人だったかどうかは文学の問題ではない。田村さんはある意味悪党だった(笑)。『ぼくの女性詩人ノート』が出た昭和五十九年(一九八四年)には吉本さんが『マス・イメージ論』を出しています。吉本さんが『戦後詩史論』で中島みゆきについて論じたのもよく知られていますね。吉本さんと比較すると北村さんの評論のおざなり度がよくわかると思います。優秀さのレベルが違う。

池上 鮎川信夫や田村隆一と違って、北村太郎はカルチャーセンターとかで詩の実作指導をしていたから、生徒さんたちにもとても慕われていて、いろいろな人がいろいろなところで思い出話を書いていますよね。

鶴山 それじゃあ短歌・俳句の世界と同じじゃないか(笑)。吉本『マス・イメージ論』『ハイ・イメージ論』のポストモダン世界論とは別に、表現史として考えれば、女性詩が登場してきた一九八〇年代に、本質的に前衛でなければならない自由詩の表現において新しい切り口は女性性しか残っていなかった。戦後詩と現代詩は表裏一体で大文字の社会と対立する表現です。しかし男性詩人たちは無限に膨れ上がってゆく高度情報化社会の中で社会的テーマを見失っていった。その時期に新たな表現は女性性=根源的生命力しか残されていなかったのだと言っていい。

この流れはやがて小説の世界にも波及します。一九八〇年代から九〇年代にかけて江國香織、井上荒野、川上弘美さんといった優れた女性小説家が続々と登場してきます。それ以降、現在に至るまで小説は女性作家で支えられている面がある。男の作家はおしなべて元気がない。

また上野千鶴子、富岡多恵子、小倉千加子さんの『男流文学論』が出たのは平成四年(一九九二年)です。吉行淳之介、島尾敏雄、谷崎潤一郎、小島信夫、村上春樹、三島由紀夫文学を「独りよがりの男の文学じゃねぇか、女のことなんてなーんもわかってねぇ」といった感じで切り捨てていった鼎談です。しかし一九九〇年代でなければこういう本は出なかった。八〇年代から九〇年代にかけて潮目が変わった。北村さんはそれに乗っかったわけだけど流行の尻馬に乗ったという以上のものではないね。

池上 北村太郎の詩の話に戻りますと、北村太郎はすごくうまい詩人だと言われていますよね。例えば代表作としてよく取り上げられる「おそろしい夕方」という詩があります。

大あらしが近づいてくる

うす鼠いろの海

見わたすかぎりの空は、海と

おなじいろの雲でおおわれ、その雲は

はげしい風に追われて、絶えず一つの方向へ動いている

水平線は揺れ

沖のほうから、濁った、白い波が

押し寄せ、とちゅうで砕けながら、なお

うしろの波におされて、新しい

力となり、ふたたび崩れやすいたてがみを

ととのえ、ゆっくりせり上がり、ついに

充実した、ひろい砂浜に倒れる

(中略)

追いつめてくるむきだした歯にかまれる 波が

波に襲いかかり、しぶきが

しぶきを吹きとばし、沖から岸までの

すべての水面は、しだいに

渦まくしずくのスクリーンに包まれ

くらくなってゆき

ひがし伊豆の八月の海に、ゆっくりと

大あらしが近づいてくる

一九五九年、北村太郎が三十七歳の時の作品です。鮎川信夫が『北村太郎詩集1947-1966』の解説で「いくら読んでもつまらなくならない詩、ということになると、さすがにすくなくなる。二番目の「センチメンタル・ジャーニー」、「雨」、「庭」、「朝の鏡」、「おそろしい夕方」くらいになってしまう」と書いています。この「おそろしい夕方」はちょっと不思議な詩で、台風が近づいて波が高くなった東伊豆の海岸の風景を描写しているだけです。波が押し寄せてくる様子を詩として表現しているテクニックは高度なんですが、この風景全体が何かの喩になっているわけでもない。ほとんどカメラアイみたいな感じです。こういう詩を書いた人は少なくとも「荒地」派ではいないですよね。

鶴山 すらっと書いた、そのまんまの自然描写詩ですね。難癖をつけようがない。ただ「荒地」派、戦後詩人の詩としては物足りないんじゃないか。戦後詩の文脈で言うと北村さんの詩にその後「大あらし」が来たかというと来なかったと思います。「甃のうへ」の三好達治とかが誉めそうな詩だな。

鮎川、田村、中桐さんはほとんど短歌・俳句といった日本文学に興味を示していませんね。それに対して三好さんは俳句や漢詩を読んでいた。北村さんも俳句、連句がお好きでしたからこういう素直な風景描写詩が生まれたのかもしれない。鮎川さんのように見た風景がすぐに内面化されて喩になってしまう詩人にとっては、こういう詩は一周遅れで新鮮だったのかもしれない(笑)。

池上 この詩には北村太郎の特徴がよく現れていると思うんです。「大あらしが近づいてくる」というところで詩が終っちゃって、その後がない。何かすごいことが起こりそうな感じもあるんだけれど、肝心の「大あらし」が来てどうなったのかは語られていない。「おそろしい夕方」というタイトルどおり、何か恐ろしいことが起こりそうな不安な感じを風景描写で表現しているだけなんですよね。これといって読者に伝えたい感情も感じられないし、読者はいてもいなくてもいいという感じがします。

それで言うと、戦後詩の傑作として知られている二番目の「センチメンタル・ジャーニー」にすでにその傾向が現れていると思うんですよね。

滅びの群れ、

しずかに流れる鼠のようなもの、

ショウウィンドウにうつる冬の河。

私は日が暮れるとひどくさみしくなり、

銀座通りをあるく、

空を見つめ、瀕死の光りのなかに泥の眼をかんじ、

地下に没してゆく靴をひきずって。

永遠に見ていたいもの、見たくないもの、

いつも動いているもの、

止っているもの、

剃刀があり、裂かれる皮膚があり、

ひろがってゆく観念があり、縮まる観念があり、

何ものかに抵抗して、オウヴァに肩を窄める私がある。

冬の街。

これが第一連です。一九四九年、北村太郎が二十七歳の時の作品です。

鶴山 二番目の「センチメンタル・ジャーニー」は二連目が戦後詩ですね。

なぜ人類のために、

なぜ人類の惨めさと卑しさのために、

私は貧しい部屋に閉じこもっていられないのか。

(中略)

街をあるき、

地上を遍歴し、いつも渇き、いつも飢え、

いつもどこかの街角でポケットにパンと葡萄酒をさぐりながら、

死者の棲む大いなる境に近づきつつある。

最初と最後の詩行ですが戦後詩的な精神と肉体の飢えが描かれています。だけど北村さんの戦後詩は何かに「近づきつつある」だけで到達しない。詩が垂直に立たない。戦後初期の危機的精神性を通過して平穏無事な日常に流れてゆく。淡々と死に向かって歩みを進めてゆくことが「死者の棲む大いなる境に近づきつつある」ということじゃないのかな。

池上 そうなんですよ。この詩も先ほどの「おそろしい夕方」と同じように、「近づきつつある」というところで終わっているんですよね。北村太郎の代表作で、すばらしい詩ですが、ドラマチックな展開にもならないし、カタルシスもない。これは北村太郎という詩人の資質なのだろうと思います。

しかし一方で、一九四七年、北村太郎が二十五歳の時に発表した評論「孤独へのいざない」を読むと、強烈に北川冬彦ら先行する世代の詩人を批判して、戦後詩をリードする論陣を張っています。でも、それはこの時期だけなんですけれどね。

鶴山 北村さんだけじゃなく一瞬立派な論陣を張った詩人はたくさんいます。問題はそれを貫徹できるかどうかです。同時代に対して責任を果たせるかどうかということです。人は死ぬ時は選べても生まれて来る場所と時代は選べないですからね。

三好さんが評論集『内部の錘』の「萩原朔太郎」論冒頭で「昭和十七年五月のある日、田舎の病院で療養中に私は、萩原朔太郎の死の報知を、少なからぬ驚きといささかの安堵をもって読んだ。三好達治のいう、なつかしい一人の人格が消滅したという切実な哀悼とともに、またその死去は時を得たという感じもしたのであった」と書いています。

三好さんが書いているような感慨を僕が最初に抱いたのは大学一年生の時に西脇順三郎が死去した時です。最後の詩集『人類』はまだ新刊本屋で買えましたが当時の西脇さんに現役感はなかった。でも西脇さんの死とともに一つの時代が終わったと思った。それは鮎川さん、田村さん、吉本さんがお亡くなりになった時も同じです。譲れない思想の核が、その一貫した思想の強さが彼らの存在とともに消えた。彼らは「荒地」派として戦中・戦後の精神と表現に責任を果たした。最後までブレなかった。

ただ僕らが生きる現代社会は非常に難しい変換期に差し掛かっています。戦後詩、それに小説における戦後文学が完全消滅したのはどんなに遅く見積もっても一九九〇年です。それ以降は新たな高度情報化社会に対応するための混沌とした新たな文学の模索期に入った。それに伴い一九九〇年代初頭から二〇二〇年代初頭にかけて、文学の世界で日本経済の「失われた三十年」に近いような空白期間が生じた。戦後詩や現代詩を継ぐんだ、超克するんだといった立派な論陣を張り、実作でも戦後詩や現代詩を継承した詩人たちがなし崩し的にそれをなかったことにして、いつの間にか詩人個々にしか関わりのない趣味的世界に埋没していった。社会変化に対応した新たな文学を見出すという同時代への文学的使命をあっさり放棄した。その結果戦後詩・現代詩の総括が為されなかったばかりでなく、未来のヴィジョンも見失って自由詩は急速に衰退してしまった。一九九〇年以降、詩の世界では特に見るべき新しい動きは起こっていない。彼らは俺や私がとにかく自己主張して誉められチヤホヤされたいミーイズム現代に順応しただけなのかもしれない。でも物書きは、作家は必ずその全仕事が問われる。なし崩し的に節を折った詩人たちの軌跡は必ず読解され批判を受けることになる。

僕らが「荒地」の詩人たちに求めるのは強靱な思想と表現の一貫性です。そうでなければ「荒地」派を重視する理由がない。鮎川や田村、吉本といった詩人たちによってそれは変化しながら最後まで保たれた。北村さんは「荒地」初期の同人ですがその実体は数多いる〝戦後の詩人〟です。北村さんを戦後詩を代表する詩人とすることはできない。それは彼の初期詩の過大評価に過ぎない。

池上 北村太郎は一九五二年の八月に妻子を海の事故で亡くして、これを境に詩の作風が大きく変化するんです。

1

いま、何時?

夢ばかり見つめていた黒い眼と、

ぼくの髪をさぐった指の焼かれるときだ。

いま、何時?

馬車の鈴ばかり聴いていた小さな耳と、

葡萄のような乳房が焼かれるときだ。

(中略)

いま、何時?

おお、夕ぐれの横浜子安火葬場、

夏の光りが、生けるものたちの影を

長々と敷石にうつす、午後六時!

一九五三年、北村太郎が三十一歳の時の「終りのない始まり」という詩の最初の部分です。この詩は亡くなった妻子と生き残った自分を見つめた、すぐれた作品です。この作品は四つのセクションに分かれていて、2は火葬場で妻子の骨をひろうシーンで、次の3は埋葬の場面です。

3

土くれを一握り、ぱらぱらと

落す、これで終りだ、とパスカルはいいました。ぼくはシャヴェルで

二つの骨壺のうえに、しめった土を

落しました。微かな

音が、生の終りをつげました。たしかに

(中略)

これで終りです。百舌が高い樹のうえから

生きのこったものの心臓を

裂きました。そよかぜがコスモスの

草むらをなでてゆきました。遠くから

電車の走る音がきこえます。たしかにこれで終りました。

何が? 生けるものと

生けるものとの関係が、です。そして

いま、この郊外の

晩夏の昼、もっとスイートな関係が、死せるものたちと

生けるものとの関係が、始まったのです。たしかに、それは、

スイートな、スイートな、終りのない始まりでした。

この3が作品のいちばん重要な部分で、「死せるものたち」つまり亡き妻子と「生けるもの」すなわち生き残った自分との「スイートな関係」が始まる。それは「終りのない始まり」なんです。だけど、北村太郎の詩を考える上では、最後の4に注目する必要があります。

4

ウイスキーかジンを、ほんの

グラスに一杯、飲むと、すぐにぼくは

酔っぱらう。そして、すぐに

睡ってしまう。笑わないでおくれ、陽気な唄の一つも歌えないからといって。

(中略)

そうすれば、揺れて光るアルコールの鏡のなかで見るよりも、はっきりと

おまえたちの微笑が見えるからね。昭彦の

栗鼠のような眼と、和子の

レモンのような頬が、闇のドアの向うにのぞくからね。秋の

夜は長い。電灯の光りが壁にうつすのは、

生きているぼくの魂のレントゲン写真だ。すぐに酔っぱらって

睡ってしまうからといって、笑わないでおくれ、ほんのグラスに

一杯でさ。

もうほとんど田村隆一の中・後期の詩みたいな感じで、話し言葉に近いスタイルです。北村太郎という名前はペンネームですけれど、この詩には妻子の実名が書かれていて、本当の「私詩」になっています。この辺りから、北村太郎の詩の書き方はライト・ヴァース的になっていきます。それと同時に終生、妻子の死が彼の根源的なテーマになります。詩でもエッセイでも、「死」がテーマになる時には必ずと言っていいくらい、妻子の死と結びついています。先ほど取り上げた「さわやかな屍臭――パスカル小論」でもそうです。

わたくしが、とくにゴルフでパスカルを想起するのにはたぶん理由があるので、『パンセ』の「ディヴェルティスマン」という項目で、球戯に言及した断章が幾つかあるのである(中略)。「妻と一人息子との死であんなに悲嘆にくれ、重大な争いごとで悩まされているあの男が、悲しいことは少しもなく、すべての辛い思いから免れているようにいま見えるのは、いったいどうしたわけなのだろう。そんなに驚くことはない」(前田陽一訳)。なぜなら、いま、彼は球戯をしているからなのだ。「気をまぎらすこと」。

パスカルの著作から、わざわざ「妻と一人息子」を亡くした男について触れた文章を引用しています。これは五十五歳の時のエッセイですけれど、一九七九年、五十七歳の時に書かれた「ススキが風上になびくような」という詩なんか、詩の前書きに「四半世紀以上も前だが、極めて近しい者たちが奇禍にあったとき、わたくしは自分がかつて罪を犯したから、いまその罰を受けるのだ、と直感したことがあった」と書いているんです。この詩はすごく長い前書きがある異様な作品で、ぼくは高校生の時にリアルタイムで読みました。確か発表時のタイトルは「さそり座」だったと思います。ぼくもさそり座だからこのタイトルは特に印象に残っているのですけれど、「宿命」を信じるかどうかということがテーマになっていました。「「あなた、わたしを生きなかったわね」/という声を天井に聞いた/そして/死の死という詩を五篇書いた」という詩行があって、亡妻の声が語られています。

鶴山 うーんそれはコメントしづらいね。海の事故で奥さんとお子さんを亡くされたのは大変な悲劇です。ただそれが一貫した詩の主題になっているのかな。僕がインタビューした時、舞踏家の大野一雄さんは「悲しいだけじゃダメなんです、悲しくて悲しくて溶けてしまわないと抒情じゃないんです」と言いました。大野さんの舞踏には確かに蕩けるような肉他の愉楽があった。水の中で溺れる魚のようだった。

で、正直なところ「終わりのない始まり」はさらっと読み飛ばしていた。池上さんの説明で、ああ、そういう詩だったのかと思いました。でも創作者ならもっと没入があっても・・・。これ以上言うと人非人と非難されるのでやめます(笑)。田村さんが言ったように詩人は乞食で人間のクズでいいんだけど、揺るがない表現の核を持っていて欲しいね。それ以外、詩に何が必要なんだと思います。

池上 鮎川信夫は『北村太郎詩集1947-1966』の解説で「北村太郎の詩は、いろいろな読み方が可能であろうが、今度私は、他者を発見しようとして発見しえなかった詩、とひとまず彼の詩の世界を仮定してみた。これは、かならずしも正しい仮定ではないかもしれない。また、誰の詩にしたところで、多かれ少かれ、詩とは「自己」の世界以外のものではありえないかもしれない。しかし、彼の詩の場合、このことが他の誰の場合よりも、大きな意味を持っているように思う」と書いています。

鶴山 他者は原理的に一人でいい。他者が増えるほどその本質がつかみにくくなる。Aさんとは五〇パーセント理解し合える、Bさんとは三〇パーセント、Cさんとは七〇パーセントとか他者との交流に濃淡を付けると他者との相互理解の幻想が膨らんでしまう。しかし他者とは私には絶対理解できない部分を持った〝絶対他者〟のことです。詩は原理的表現ですから他者は一人でいい。鮎川のMとかね。

池上 北村太郎が「終りのない始まり」で亡き妻子を実名で書いたのは、鮎川信夫が「死んだ男」で森川義信を「M」と書くことで「私詩」を超えた表現をしようとしたベクトルとは真逆ですよね。その意味では「自己」の世界にこだわった詩人だったと言っていいと思います。その結果、北村太郎のプライベートなことを、ストレートに作品と結び付けて論じている人も多い。だけど、北村太郎が一九九二年に六十九歳で亡くなった後、晩年の恋愛事件の話ばかり語られるようになっちゃって、ぼくなんか読んでいてうんざりする。詩人にだってプライバシーはあるし、関係者には公人じゃない人もいるんですよ。親族でも、いくら親しかったとしても、人のプライバシーを本人の承諾なしに書く権利はないとぼくは思いますね。「私詩」だからといって、私生活と作品を無媒介に結び付ける読み方には、ぼくは反対です。「私詩」の「わたくし」は、あくまで作品としての「私」ですから。

あと、北村太郎は後期には長編詩を書いていますよね。『悪の花』(一九八一年)とか『港の人』(一九八八年)とか。

いま

1と書いた

この悪の花は30で終わるはずである

一日は

鳥たちの声で始まる

そのように

詩が始まったら何とすてきなことだろう

むろん

そんな時代は終わってしまったのだ

詩を何千行

何万行書いたとしても

どれほどの意味があるのかと思う

まして散文など

ゼロ?

けさ

新聞の外電面を読んでいたら

某国の新聞には

テロ死亡者という固定のコラムがあって

毎日、数字が出ていると報じていた

一日の終わりを

鳥たちは

沈黙してしまうことだけで示す

詩は一日中ひらいている死の目ゆめの目

北村太郎が五十八歳の年(一九八〇年)に書き始められた連作詩篇『悪の花』の「1」です。

鶴山 北村詩のファンはたくさんいらっしゃるのでもうあまり言いませんが、「荒地」初期同人でなければごくフツーの詩人。長篇詩は単に長い詩ではありません。自由詩の中で最も難しい前衛詩です。成功作を書いたのは西脇順三郎を始めとする数人だけ。西脇さんは日本の長篇詩あるいは日本文化は欧米キリスト教的構造と無縁であることをハッキリ示した。

『悪の花』の終わりは「肉体に宿るものは/カッコなんか考えずにいつも泰然として/終わり または始まり/ゼロなんかに戻ることはないらしい」です。淡々とランダムに〝私の肉体の日常〟を綴った詩だよ、ということが示されている。「カッコなんか考えずにいつも泰然として」だから別に30で終わる必要もない。単に長く書こうと思って長く書いた起伏のない長篇詩ですがそれが心地いい読者はいるんでしょうね。

北村詩について厳しいことを言ってきましたが個人的わだかまりはまったくありません。何度もお会いして比較的長い時間お話したこともあり、とてもいい方だったのも知っています。ただどうしても高く評価できなかった。特に「荒地」の詩人としてはね。

また北村詩評価に対して強い違和感がある。『北村太郎の仕事①~③』の解説なども読みましたがほとんどの執筆者が手放しで誉めていた。本当に素晴らしいと思っている執筆者の方もいらっしゃるでしょうが、「荒地」シンパで理解者を自称していた詩人が北村詩をほぼ絶賛しているのは解せない。鮎川が生きていて確実にそれを読むとわかっている時に『北村太郎の仕事』解説のようなぬるい批評を書けるのか。

今の詩の世界では個人的なお友達同士のぬるい誉め合いが批評にすり替わっています。『北村太郎の仕事①~③』が刊行されたのは平成二年(一九九〇年)から三年(九一年)ですが、その頃から戦後詩を支えて来た詩人たちですらそうなっていたのかと思いましたね。

北村詩を評価できない理由は極論を言えば「荒地」的ではないからです。多くの日本人は戦前は皇国主義に熱狂し、敗戦で意気消沈したけどすぐに拭ったようにそれを忘れてしまった。なぜそうなったのか考えることなく杓子定規に戦争反対、戦前戦中の政治家経済人文化人は愚かで間違っていたで済ましてしまう。だけどそんなに簡単じゃないとそれに抗った人たちが戦後を代表する文学者になっていった。詩の世界では「荒地」派がその代表です。吉本さんは戦中に皇国少年で鮎川、田村、黒田、北村さんは従軍してお国にご奉仕したんだ。それは消せない。

戦前戦中の自己と社会に対する怒りに似た嫌悪と違和感を生涯手放さず、それを日本社会・文化の本質に繋がる問題だとして批判し続けたのが「荒地」派詩人。だけど北村さんの詩業は戦後のごく一般的な日本人の姿そのままです。終戦直後は戦後詩人、戦後は「荒地」詩人の看板を掲げてスーッと日常に馴れていった。ぬるい詩人たちがぬるい北村詩を好むのはわからんことはない。しかし北村詩を「荒地」派の素晴らしい詩だと評価するのはあまりに皮肉ではないのか。「荒地」の本質を捉えていないのではないか。ああ、また余計なことを言ってしまった(笑)。

池上 まあ正直に言いますと、今回、飛鳥新社版の『北村太郎の全詩篇』を通読して、『荒地詩集1951』に収載された五篇の戦後詩と今回取り上げたいくつかの作品を除けば、特に後期の北村太郎の詩にはあまり心惹かれるところはありませんでした。本当は厭世的というか虚無的なのに、意図的にライト・ヴァースのような書き方をしているのが、自分の感覚に合わないんでしょうね。五篇の戦後詩はいまでも好きなんですけれど……。でも確かに北村太郎を「荒地」派の戦後詩人として捉えると鶴山さんがおっしゃっていることを否定できないところもあるけれど、その一方で好き嫌いは別にして、北村太郎はむしろ鈴木志郎康以降の「極私的」な詩に繋がっていく、やわらかい「私詩」の先駆者として評価すべき詩人じゃないかとも思いました。この点については、別の機会に改めて鶴山さんと議論してみたいですね。

(金魚屋スタジオにて収録 「北村太郎篇」了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■