自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

自由詩は現代詩以降の新たな詩のヴィジョンを見出せずに苦しんでいる。その大きな理由の一つは20世紀詩の2大潮流である戦後詩、現代詩の総括が十全に行われなかったことにある。21世紀自由詩の確実な基盤作りのために、池上晴之と鶴山裕司が自由詩という枠にとらわれず、詩表現の大局から一方の極である戦後詩を詩人ごとに詳細に読み解く。

by 金魚屋編集部

池上晴之(いけがみ・はるゆき)

一九六一年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒。批評家。編集者として医学、哲学、文学をはじめ幅広い分野の雑誌および書籍の制作に携わる。著書に、文学金魚で連載した「いつの日か、ロックはザ・バンドのものとなるだろう」に書き下ろしを加えた『ザ・バンド 来たるべきロック』(左右社)。

鶴山裕司(つるやま ゆうじ)

一九六一年、富山県生まれ。明治大学文学部仏文科卒。詩人、小説家、批評家。詩集『東方の書』『国書』(力の詩篇連作)、『おこりんぼうの王様』『聖遠耳』、評論集『夏目漱石論―現代文学の創出』『正岡子規論―日本文学の原像』(日本近代文学の言語像シリーズ)、『詩人について―吉岡実論』『洗濯船の個人的研究』など。

■中桐雅夫篇■

鶴山 中桐雅夫さんの詩、あるいは中桐という詩人について池上さんはどういう印象をお持ちですか。

池上 すぐれた詩人であることは間違いないと思います。その上での話ですけれど、比喩的に言うと、「詩人に憧れた詩人」という感じがするんです。また後で話に出ると思いますが、その「詩人」というのはW・H・オーデンのことです。一方で、中桐雅夫は学生時代(一九三七年)、十八歳の時に神戸で「LUNA」(ルナ)という詩の同人誌を編集して創刊します。東京から鮎川信夫や衣更着信、森川義信、牧野虚太郎らが参加しました。若い詩人たちを惹きつける全国区の同人誌だったんでしょうね。田村隆一、北村太郎、三好豊一郎が参加したのは一九三九年で、「LE BAL」と改名した翌年です。詩人である一方で、編集者として高い能力を持っていたところが中桐雅夫のユニークな点だと思います。でも、中桐雅夫の代表作はと言われると、パッと出て来ないんです。

鶴山 中桐さんですぐ思いつく詩は「無意味な七十行」かな。

私の言うことは変である

沙漠の中の一滴の水にすぎない

怪物の言うことは身に迫ってくる

それは拷問の恐怖だ(と誰が言った)

私の抱いてきた女はみな

浜辺に打上げられた玉ネギのようだった

ああ 本当の女はいないか 確かな女はいないか

振らなくてもインクの出る

黒いパーカーのように確かな女だ

私の言うことは変である

怪物の言うことは身に迫ってくる

思想を消して感じよ

ラジオのスイッチをいれて

天気予報や国際紛争のニュースを聞いても

何かを知ったことにはならない

生きていることにはならない

すべての季節はおなじだ

唯一のものを知れ(と言ったのはあいつだ)

私の言うことは変である

怪物の言うことは身に迫ってくる(そうか)

長いので冒頭ですが、「私の言うことは変である/怪物の言うことは身に迫ってくる」のリフレーンで言葉が紡ぎ出されています。この詩法はリフレーンに選ばれた言葉が絶対に言葉で言い尽くせない、説明し尽くせない場合に使われる。だから長い詩になりやすい。ただしリフレーンの言葉が詩人にとって切実なアポリアである必要がある。そうでないと単に言葉を引き出すためのゆるい詩法になってしまう。その違いは読めばハッキリわかってしまうことですが。

「無意味な七十行」のリフレーンは成功しています。「私の言うことは変である/怪物の言うことは身に迫ってくる」のリフレーンの間に様々な心象が語られています。が、何を言っても「私の言うことは変である」。また私は「怪物の言うこと」に脅かされ続けている。「怪物」は社会だと言うことはできますがその像を厳密に明らかにしようとしても意味がない。優れた戦後詩だと思います。

池上 「無意味な七十行」は『荒地詩集』の最後となった一九五八年版に掲載された詩ですけれど、戦前(一九三九年)に「LUNA」に発表した「ユマニテ」という詩を換骨奪胎したような作品でしょう。

わたしの言ふことは変である

怪物の言ふことは身にせまつてくる

わたしはカリタスに足をかけ

思想を消してかんがへる

ミルクのにほい

ミルクのぬくみ

驟雨のやうに

陽が照つてくる

そんな分秒

荒野に呪はれた橄欖を焚き

あおい無音の樹のした

その静謐にひたり

思想を消してかんがへる

これも長い詩で冒頭の部分ですが、でも戦前のこの「ユマニテ」という作品はとてもいい詩なんです。「わたしの言ふことは変である/怪物の言ふことは身にせまつてくる」というリフレーンをまた使いたくなる気持ちはわかりますけれど、「思想を消してかんがへる」が「思想を消して感じよ」になっていたり、必ずしも「無意味な七十行」のほうがいい作品になっているとは言えないような気がするんですけどね……。

鶴山 それはそうですね。「無意味な七十行」は終わり方がちょっと徹しない。

私の言うことは変である

怪物の言うことは身に迫ってくる

酒の間を水が流れる

光は凍った野を薄く流れた とまった

謎の野だ

私の眼を作ったひとかけらの炭は

いつ燃えるか 燃えつきるか

いったい誰が そうだ 誰が

二十億の人間に責任を負うというのか

怪物はしずかにやってくる

クリトンよ なぜそんなに

人の言うことを気にするのか?

「クリトン」はプラトンの『ソクラテスの弁明』に登場する人物です。獄中で死刑執行を待つソクラテスに面会して、なんとかソクラテスを救い出そうとした人物です。「いったい誰が そうだ 誰が/二十億の人間に責任を負うというのか」とまで書いておいて止めが「クリトンよ なぜそんなに/人の言うことを気にするのか?」では弱い。「私」が「責任」を引き受けなければならないはずなんですけどね。

池上 そうなんですよ。リフレーンだけピックアップした感じです。中桐雅夫には、この詩人といえばこの作品という詩がないような気がする。

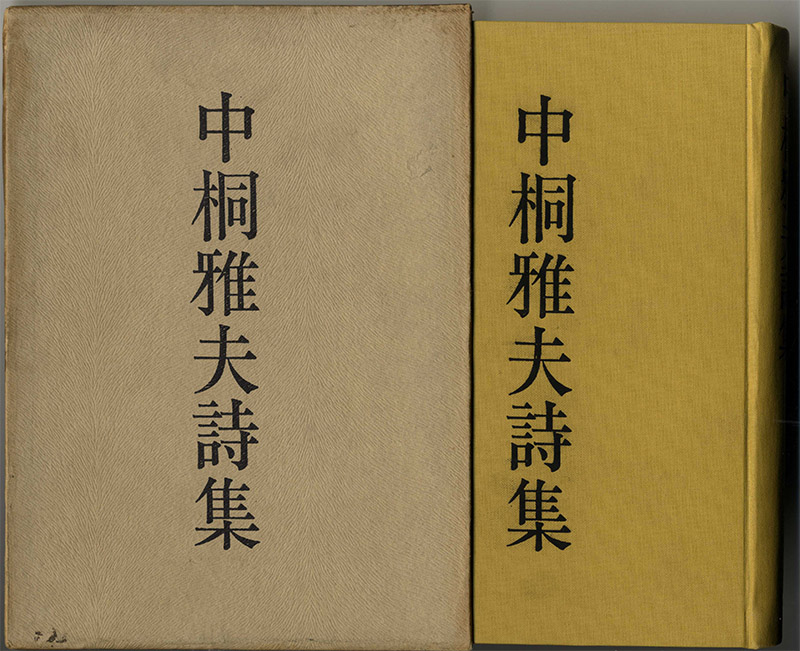

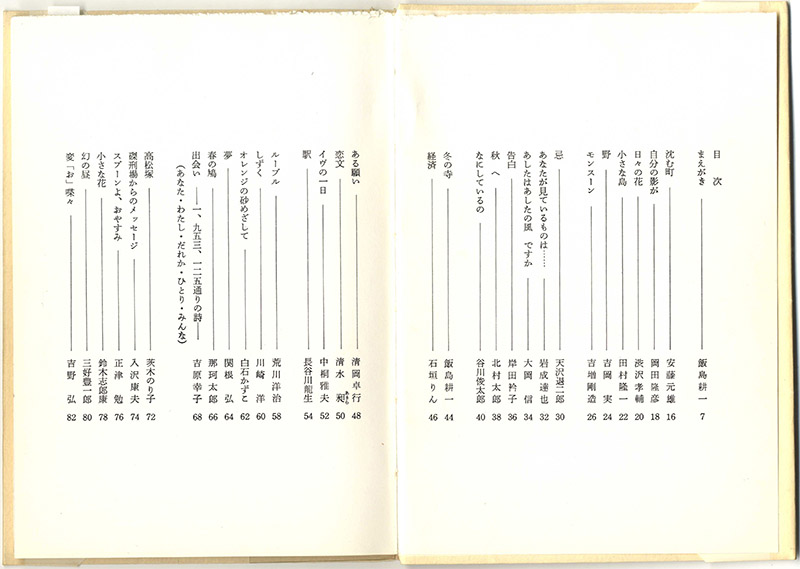

鶴山 三好さんは生涯詩集四冊、中桐さんが三冊でこの二人は似たところがある。僕はたまたま昭和三十九年(一九六四年)に出た第一詩集『中桐雅夫詩集』を持っています。箱入り上製本で立派な造本なんですが味もそっけもない。三一九ページの大冊ですしそれまでに刊行した詩集をまとめた全詩集じゃないかという感じがする。詩集の場合こういう印象はたいてい正しい。詩人は自分で装丁を決められることが多いですから。第一詩集『中桐雅夫詩集』は中桐さんにとっての全詩集だと思います。詩集はこれ一冊でいいということ。三好さんの『囚人』からも同じ意図を読み取れますが、中桐さんの〝全詩集〟の意図は三好さんとは違う。

『中桐雅夫詩集』はⅠからⅤの五部構成です。しかしⅤが「Ⅴ*」「Ⅴ**」「Ⅴ***」「Ⅴ****」の四つもある。ミュージシャンのアンコールなら聴衆は大喜びでしょうが詩は一人舞台ですからね。Ⅴが四つもあるということは中桐さんが『中桐雅夫詩集』になかなかピリオドを打てなかったことを示唆しています。三好さんが最後に「棺にそえて」で棺桶に入っちゃって『囚人』を終わらせたのとは大きく違う。この不徹底、ピリオドを打てなかったことはその後の中桐さんの詩業に重くのしかかっていると思います。

『中桐雅夫詩集 一九四五―一九六四』

一九六四年十二月二十日 思潮社刊

池上 それは気がつかなかったですね。

鶴山 詩集の最初にどんな詩を置くのかは比較的簡単に決めやすい。でも最後に何を置くのかで悩む詩人は多い。一冊の詩集、一冊の本は一つの小宇宙ですから始まりがあって終わりがある。詩でも小説でもそうです。誰もが本という小宇宙をキレイに閉じたい。『中桐雅夫詩集』の終わり方は保険を掛けすぎという感じがします。

「荒地」の主要詩人の詩集の出し方を見ると黒田、三好、吉本さんは一冊ごとに違うタイトルを付けています。鮎川、中桐、北村は最初の詩集で自分の名前と詩が書かれた西暦期間をタイトルにしている。中桐さんの『中桐雅夫詩集』も扉は「中桐雅夫詩集」ですが奥付は「中桐雅夫詩集 1945-1964」です。田村さんはその中間で第一詩集は『四千の夜と昼 1945-1955』で固有のタイトルを付けた上で西暦で執筆年の範囲を入れている。

つまり田村、中桐、北村は最初の詩集の出し方を鮎川に倣った。中桐、北村さんは第二詩集以降は固有のタイトルを付けるようになりますが、固有タイトルでなければならないという説得力が薄い。一定期間内に書かれた詩をセレクトしてまとめる俳句や短歌の本の出し方に近い。タイトルと内容が密接に結びついた詩集を出したのは田村さんだけですね。

それに対して鮎川さんは『鮎川信夫詩集』『鮎川信夫全詩集』という形で詩集を出し続けた。晩年に『恋宿行』『難路行』という詩集を出しましたが出版社の要請に応じただけのことで最初から最後まで無造作だった。鮎川さん、田村さんの詩集の出し方は一貫していて筋が通っている。でも中桐、北村さんの詩集の出し方はなし崩し的。申し訳ないんですがお二人が鮎川―田村を補完する詩人に見えてしまう理由ですね。

池上 「荒地」の原点に戻りますと、『荒地詩集1951』には北村、三好、鮎川、黒田、中桐、田村の順に主な「荒地」詩人の作品が掲載されています。北村太郎は「墓地の人」「センチメンタル・ジャアニイ」「雨」、三好豊一郎は「囚人」「われら五月の夜の歌」、鮎川信夫は「死んだ男」「アメリカ」「繋船ホテルの朝の歌」「橋上の人」、黒田三郎は「時代の囚人」「死の中に」、田村隆一は「腐刻画」「再会」「正午」などそれぞれ代表作となった詩がすでに掲載されています。中桐雅夫は十二篇も掲載していますが、あまり印象に残る作品がない気がするんですよね。

鶴山 『中桐雅夫詩集』の巻頭は「新年前夜のための詩」で、これは『荒地詩集1951』年版に掲載された詩です。このセレクトがまた奇妙なんだな。

おお その聖なる瞬間

われわれはただ知らされるのだ

すべての偉大な言葉はすでに言いつくされ

生の約束も死の約束の変形にすぎないことを

おお その聖なる瞬間

あすに向って開かれたドアからは

すべての未来が流れこみ

室内は水晶と闇の光りに輝く

おお その聖なる瞬間

わたしは忘れ わたしは忘れ去られる

死骸が墓のなかに落ちこんでゆくように

わたしはわたし自身のなかに落ちてゆく

わたしの細く深い海峡のなかに

わたしの暗いあすのなかに

最終連ですが「すべての偉大な言葉はすでに言いつくされ」とある。中桐さんは自分の詩人としての能力に絶対的自信を持っていなかったと言っていいと思います。「わたし」の「あす」は「暗い」わけです。

『荒地詩集1951』年版初出ですが、この詩が昭和二十六年(一九五一年)に書かれたのかどうかはわかりません。もし戦中執筆なら内容的にピッタリ来る。発言を封じられ明日に希望を持てない時代でしたから。だとしても戦後の三十九年(六四年)になって出した第一詩集の巻頭にこの詩を置いた意図は解せない。しかも『中桐雅夫』刊行時に彼は四十五歲で働き盛りの壮年だった。詩の表現者として明るい未来を思い描けなかったのだとしか考えられない。

中桐さんは「奇妙な観念」という詩で「だが僕は、人に与えることができない、/他人の言葉から自分の言葉を探している/二流の詩人は人に与えることができない。/時に心の高まることがあっても、/言葉でふくれた指はそれをとらえることができない、/他人の言葉でふくれた指のあわれないもがき。/自分の机、自分の椅子はあるのに、/なぜ自分の言葉だけはないのか、おお、この/low spirit! lower spirit!」とも書いています。詩人としての能力に絶望していたのは確かなようです。

池上 改めて読むと「新年前夜のための詩」はとてもいい詩ですね。鶴山さんが引用された以前のところはこう書かれています。

最後の夜

最初の日に向う暗い時間

しずかに降る雪とともに

とおくの獣たちとともに在る夜

さだかならぬもの

冷たくまたあわれなすべてのもののなかに

形づくられてゆくこの夜

ちいさな不幸が窓ガラスをたたき

人間の眼は灰の悲しみに光る

最後の歌は地をおおい

闇のなかに

聖なる瞬間はしだいに近づいてくる

死と生とが重なりあうその瞬間

「時」のなかのそのちいさな点が

われわれに襲いかかってくるまえに

なにかなすべきことがわれわれに残されているだろうか

格調も高いし、完成度も高い。だから中桐雅夫はこの作品を自分の戦後の詩業の出発点として示したかったのかもしれないですね。だけど、この詩もそうですけれど、中桐雅夫の詩には「おお」という感嘆詞が多くて、翻訳の詩みたいな感じがする。オーデンの詩の影響なのかなぁ。

鶴山 初期「荒地」同人で英文学者だった加島祥造さんが中桐さんのオーデン理解について厳しいことを書いています。「中期以後のオーデンの散文には詩がない。私の詩心に、感性に、伝わってきたものはひとつもない。中桐も同じに感じたのではないか。しかし彼はその後もオーデンを数多く訳したり説いたりしている。なぜそんなことをしたのか。中桐はオーデンに惚れこんだ記憶から離れられず、あの素晴らしい共感をえたオーデンを最後まで信じた。それほど彼は素直または頑固な人であり、その素直さでひたすら彼はオーデンのあとを追ったのだとしか思えない」(「彼のなかのオーデン」『中桐雅夫全詩集』解説)とある。これは確かにそうで、僕らは中桐さんのオーデン訳から多大な恩恵を受けたわけだけど、日本語訳オーデンには中桐フィルターがかかっていた。美化されていた。

池上 なるほど。そういう見方もあるかもしれないですね。でも詩の翻訳についてはわからないけれど、散文については英文と照らし合わせても、原文のニュアンスをきちんと翻訳していると思いますよ。それに、オーデンの一九六二年の『染物屋の手』は英語で読んでもすごくいいですよ。一九六九年の『第二の世界』だってすばらしい。しかし、加島祥造の感性には「ひとつも」伝わってこなかったのでしょう。だけど「中桐も同じに感じたのではないか」って、何を根拠にして言っているんですかね。人によって感受性は違うと思うんですけれど。ぼくにはオーデンの散文からも「詩」が伝わってきますね。雑誌「無限」33のオーデン特集の座談会で、中桐雅夫はこの二冊について、「あの散文はすばらしいよ」「翻訳していておもしろくてしょうがない」と言っていますよ。加島祥造の見方はうがちすぎに思えますね。

ぼくが中桐雅夫でいいと思う詩は、『荒地詩集』一九五六年版に掲載された「海」です。

根府川と真鶴の間の海の

あのすばらしい色を見ると、いつも僕は

生きていたのを嬉しいと思う、

僕の眼があの通りの色なら

すべての本は投げ棄ててもいい。

(中略)

希望が過ぎ去るように早く、その色は消える。

生きていたころのMの眼が

ちょうどこんな色だったが、それもいまでは

泥土にうがたれた穴でしかない。

死は何と早く人と人とを引き離すものだろう、

前に君のことを想い出したのはいつだったかも想い出せないが、

ミイトキイナというビルマの地名を覚えているのは、

十何年か前、そこで君が戦死したからだ。

君が死んで、戦闘が終った時、連合軍はビラを撒いた。

「諸君はよく勇敢に戦った、われわれ連合軍は

諸君に敬意を表せざるを得ない。」

そうだ、東京にいたころも君は勇敢な男だったが、

イラワジ川いつかったまま二カ月も戦い続け、

ふくれあがった皮膚はちょっと指で押しただけで、

穴があいて、どろどろに腐ったウミが出てくる

そんな戦いにどのような讃辞が許されるだろう。

イラワジ川の水の色がどんなだったか、

僕は知らない、知ろうとも思わぬ。だが

蜜柑の皮をむきはじめると

蜜柑のうえに涙が落ちた、君の好きだった蜜柑、

いちどきに十以上も食べた蜜柑。

僕の心はこわれかけた目覚まし時計のように鳴りだし、

湘南電車はそれよりももっと鋭い音を発して

僕の心をえぐった。

いま過ぎたのがどこの駅か、

僕は知らない、知ろうともせず蜜柑の皮をむいていた。

戦死した森川義信を悼んだ詩です。ぼくは大学生の頃にこの詩を読んで以来、東海道本線の根府川駅を過ぎて真鶴駅に電車が向かう時には必ずこの詩の最初の一節を思い出します。好きな詩だし、とてもいい詩だと思います。等身大の中桐雅夫がよく表現されていて、もっとこういうスタイルで書いてもよかったと思うんです。

鶴山 比喩的な言い方ですが中桐さんはその内部に〝怪物〟を抱えていた人です。それが暴れ出すと執拗で自虐的な内面探求が始まってしまう。「海」のように素直な詩は特に最初の『中桐雅夫詩集』では少ないですね。

北村太郎さんは「中桐雅夫、黒田三郎、田村隆一など、有力メンバーには、はっきり狂気が認められた。わたくしは、それこそが彼らを有力詩人たらしめている当のものだとは重々知りながらも、閉口しないわけにはいかなかった。こんな連中とは絶対つきあいたくない、というほど思いつめはしなかったが、二度ほど詩人廃業を決意したことがあったのは、こちらに狂気の欠如、詩人失格の自覚があったからである」(「追悼・鮎川信夫」「一九八六年歳末」)と書いています。北村太郎論でも重要になる散文ですが、「荒地」には狂気を感じさせるほど暴れる詩人が多かった。

僕は中桐さんと黒田さんにはお会いしたことがなく、三好さんはお姿を拝見しただけですが、お会いしたことのある鮎川、田村、吉本さんの印象を言えば普通の人ではなかった。僕らも年を取ってきたから今では文学史上の人になった詩人・作家にお目にかかったことがあるわけですが、それは何も特権的経験を誇っているわけではありません。実際お会いしてみなければ分からない情報は確かにある。会った時にその人から受ける印象は時に書いたものより強烈だったりする。直観的に何かが分かった気がすることがある。北村さんは何度もおお目にかかっていて一番長くお話した方ですが、正直なことを言えば印象が薄い。普通の方でした。しかし鮎川、田村、吉本さんの印象は断崖絶壁。垂直に立っていて迂闊に近寄り難かった。もちろん誰に会っても何も感じない人もいますけどね(笑)。

池上 中桐雅夫にも会ってみたかったですね。鶴山さんが中桐雅夫の詩で、いいと思う作品はありますか。

鶴山 「イヴの一日」かな。個人的に好きな詩で代表作とは言えないですが。

キリスト様とはなんの関係もないが、とにかく

女房、子供と一緒の一夜だ、おれは

ケーキはどこの店にしようかと思案しながら

朝の電車の揺れるのに身を任せていた

会社の八時間もどうやら無事に過ぎた

鉛筆も折れなかった、インクもこぼれなかった

きょうだけは寄り道もせず酔っぱらいもせず

おれはおれを待つもののもとへ帰る

「生きていこうよ、命のかぎり・・・・・・」

おれのキャロルが胸の中で歌っているのだ

これは昭和五十四年(一九七九年)から五五年(八〇年)にかけて営団地下鉄(現・東京メトロ)のプラットホームの壁に貼られていた短詩の一つです。飯島耕一さんがプロデューサー格で詩人を選びました。安藤元雄、岡田隆彦、渋沢孝輔、田村隆一、吉岡実、吉増剛造さんなど今から振り返ると錚々たる三十人の詩人の詩が順番に掲げられ、後に『地下鉄のオルフェ』という小さな本にまとめられました。中桐さんの「イヴの一日」は全詩集未収録でこの本でしか読めません。

『地下鉄のオルフェ』

一九八一年四月発行

編集発行人 楢崎汪子

発行所 株式会社オーデスク

なんてことのない詩なんですが、昭和のオヤジだなぁと思う。池上さんは早くにお父さんを亡くされていますが、昭和のオヤジたちは高度経済成長に乗り遅れちゃいけないと鬱屈を押し殺して働き、酒を飲んで暴れた。「クリスマスなんて外国のお祭りじゃねぇか」と毒づきながら申し訳程度のケーキを買って帰った。この詩も等身大の中桐さんに近いですね。「おれのキャロル」は多分キャロル・キングで、彼女に「生きていこうよ、命のかぎり」の歌詞があるのかどうか知りませんが、代表作の一つに〝It’s too late〟があります。中桐さんの奥さんの中桐文子さんなら「あなたそんなことしても、もう遅いわよ」と言うかもしれない(笑)。

鮎川さんは「中桐雅夫が〝revolutionist〟だったのは、戦前〝LE BAL〟を編集していた期間だけである」と書いたけど、そのあと「それ以降の彼は、現実と少しずつ妥協しながら、これでどうにかなると思うようになった」とさらに厳しい言葉を連ねています。ただ中桐さんの現実との「妥協」は吉本さんが言った「修辞的現在」とは質が違う。修辞的現在は巨大に膨れ上がり複雑化する現代社会の中で、なし崩し的に当初抱いていた理念を失っていった詩人たちのことを指す。中桐さんは最初から絶望を抱えていた。絶望は一貫していた。彼の戦後はその絶望を飼い馴らしていった軌跡だと思います。

『地下鉄のオルフェ』目次

池上 中桐雅夫と北村太郎の共通点は、二人とも新聞社に勤めていたことです。北村太郎は校閲部でしたが中桐雅夫は政治部の記者だった。非常に忙しかったでしょうね。壮年期にたくさん詩を書けなかったのは仕方がない面があると思います。中桐雅夫も北村太郎も勤め人として働きながら詩を書いていたということは、作品を読めば伝わってきますね。ただ中桐雅夫の詩からは政治的なことはあまり感じられない。あえて政治的なことを書かなかったのかもしれないですね。

鶴山 物書きですから、強い興味があれば政治について書いたでしょうね。中桐さんは、政治は詩にならないと思っていたんじゃないかな。

中桐さんの奥さんの中桐文子さんが書いた『美酒すこし』を読むと、中桐さんは給料を奥さんに渡していなかった。娘さんがいらっしゃるんですが、学費とかは全部文子さんが裁縫やピアノの先生をして稼いだお金でまかなった。中桐さんが亡くなった時の彼の預金通帳の残高は十一万円だったそうです。全部飲んじゃったんだろうな。

池上 それはすごい。

鶴山 新聞記者とかハードワークでストレスの多い仕事をしている人が、退職金まで先に飲んじゃったっていう話は時々聞くけどね。中桐さんが戦後の暴れるオヤジだったのは間違いない(笑)。そういう意味では最後の詩集になった『会社の人事』の方が中桐さんらしいのかもしれない。

池上 『会社の人事』(一九七九年)は十四行のソネット形式で書かれていますよね。ソネットと言っても韻を踏んでいるわけではないですけれど。詩を書くのが苦しくなったから、ソネット形式にしたような気がするんです。晩年の中桐雅夫は、定型のパターンを使わないと詩が書けなかったのかもしれないですね。

鶴山 詩も長く書いていると自然に生まれるということがなくなる。書こうと思って書くわけだけど、その時にルールを決めると楽になる面はあります。定型もそういうふうに使うことはできる。型を決めてマス目を埋めてゆくような書き方ね。一回一回違う詩型、違うテーマで詩を書く方が苦しい。中桐さんにとってソネット十四行はちょうどいい行数だったんだろうなぁ。息切れして長い詩は書けなかったでしょうから。

池上 『会社の人事』というタイトルはインパクトがありましたね。

鶴山 あったね(笑)。詩集のタイトルじゃないもの。

池上 詩集のタイトルになった「会社の人事」はこんな詩です。

「絶対、次期支店長ですよ、あなたは」

顔色をうかがいながらおべっかを使う、

いわれた方は相好をくずして、

「まあ、一杯やりたまえ」と杯をさす。

「あの課長、人の使い方を知らんな」

「部長昇進はむりだという話だよ」

日本中、会社ばかりだから、

飲み屋の話も人事のことばかり。

やがて別れてみんなひとりになる、

早春の夜風がみんなの頬をなでていく、

酔いがさめて寂しくなる、

煙草の空箱や小石をけとばしてみる。

子供のころには見る夢があったのに

会社にはいるまでは小さい理想もあったのに。

これを読んだ時、ぼくはまだ高校生だったから、サラリーマンというのはこんなふうに人事のことばっかり話しているのかと思いました。でも自分が会社員になったら、実際そのとおりだった(笑)。ただ一方で、これは中桐雅夫だけじゃないと思いますが、詩人や表現者というものをある種特権的な存在として捉えているように思えて、その点には違和感を覚えました。「詩を書かなくなった友達に」という詩があります。

おう、友達だった友達よ

おれは老眼鏡をかけるようになって

月に一度は思い出していたきみのことも

もう久しいよ、年に一度も思い出さぬ。

きみは洋服や電車賃や

ネクタイや靴下まで貸してくれた

おう、詩を書かなくなった友達よ

奥さんはいるだろうな、子供は何人だ?

おれはいまだに詩のようなものを書いているが、

片手で隠せる小さなそろばんで

おれがはじいている未来など知れたものだ。

「お百姓や外科医にくらべると

詩人にはばくち打ちのような影がある」

きみはいまなにをしている、友達だった友達よ。

こういう詩を読むと、中桐雅夫はいまだに詩を書いている自分を卑下しながらも、詩人を特別な存在だと考えていたんだとよくわかりますね。詩を書かなくなった友達は友達じゃないんだから。もしぼくが中桐雅夫の友達だったら、もう友達と思ってもらえない(笑)。

鶴山 僕は詩人が特権的存在だとは思わないですが、鮎川さんには詩人には高い社会的使命があるという信念がありました。確実に社会に貢献できる役割があると考えていた。それが「Xへの献辞」に非常によく表われています。「Xへの献辞」の執筆者が鮎川さんだというのは勘で言っているわけではなくて、詩人の社会的使命を自覚していたのは鮎川さんと田村さんだけだからです。黒田、中桐、三好、北村にああいう文章は書けない。また田村さんは「詩人は人間のクズで乞食だ」と言い放った人です。彼の社会的使命感は孤立した個として社会に対峙し、詩によって日本語表現の豊かさを表現するという方向に向けられていた。大文字の社会的使命感を持っていたのは鮎川さんだけです。

池上 中桐雅夫はオーデンの翻訳で詩人としての社会的使命を果たしていると言えると思います。『オーデン詩集』『第二の世界』『染物屋の手』『オーデン わが読書』の四冊の訳書がありますが、その中でも『染物屋の手』と『オーデン わが読書』は分厚い本で内容も多岐にわたっていて、これを翻訳するのは大変なことだったと思います。相当な情熱がなければできないですし、文学者の翻訳として立派な仕事だと思います。『染物屋の手』(原題はThe Dyer’s Hand)というタイトルの訳し方にも詩人としての感性が表現されていますしね。『第二の世界』『染物屋の手』『オーデン わが読書』の三冊が、いわゆる絶版扱いになってしまっているのは残念です。版権を取り直して、中桐雅夫訳で復刊してほしいですね。

鶴山 あまり誉めて来なかったけど、中桐さんは決して悪い詩人ではない。ただ「荒地」グループは残酷でね。まあ「荒地」に限らないけど、ある時代の特定の小集団の中から複数の文学者が現れることはよくある。古くは「山繭」「白痴群」の中原中也、小林秀雄、河上徹太郎とかね。「荒地」もそうで中心は鮎川さんだけど、詩人としては田村、思想家としては吉本さんが突出してゆく。才能とか資質と言ってしまうと身も蓋もないけど、力の差は最初から予感されていたはずなんだ。鮎川、田村、吉本に囲まれ張り合わなきゃならないのは辛い。しかも「荒地」グループはほぼ同い年だ。どんな創作者だって同世代の作品を一番熱心に、目を皿のようにして読む。そのせめぎ合いは詩と評論が淡々と並んでいるように見える『荒地詩集1951』から透けて見えます。和気藹々の同人誌ではないよ。

池上 『会社の人事』の最後は「きのうはあすに」という短い詩です。

新年は、死んだ人をしのぶためにある、

心の優しいものが先に死ぬのはなぜか、

おのれだけが生き残っているのはなぜかと問うためだ、

でなければ、どうして朝から酒を飲んでいられる?

人をしのんでいると、独り言が独り言でなくなる、

きょうはきのうに、きのうはあすになる、

どんな小さなものでも、眼の前のものを愛したくなる、

でなければ、どうしてこの一年を生きてゆける?

この作品が、第一詩集『中桐雅夫詩集』を「新年前夜のための詩」から始めた詩人の最後の詩になるわけですが、この「きのうはあすに」は「新年前夜のための詩」と図らずも呼応しているように思えてきます。

鶴山 こういう詩には一行も嘘がないですね。確かスタンダールだったと思いますが、若い頃は難解なものに惹かれ、年を取ると純粋に単純なものが好ましくなると言っていました。読むものだけでなく書くものもそうなる傾向はある。三好さんの晩年の詩は衰弱していますが中桐さんの晩年詩の衰弱とはちょっと違う。ぜんぜん修辞にこだわりがない。打率は低いですが「きのうはあすに」のような秀作をスッと書いたりする。

池上 『会社の人事』は詩人の長田弘さんが編集したんですよね。中桐雅夫の詩は、長田さんにも影響を与えているように思うんですけれど。

鶴山 『われら新鮮な旅人』の長田弘さんはスタイリッシュな詩を書いた人ですから、正反対の中桐さんの詩に強く惹かれるものがあったんじゃないですか。中桐さんは新聞記者として働いて晩年は大学で英文学も教えた。波瀾万丈の人生を送ったわけじゃないけど彼の生涯や人間性には一種独特の魅力がある。奥さんが「かわいそうな、かわいそうなひと」と吐き捨てるように書いた人ですから。

自由詩には短歌・俳句のような型がない。小説のように物語で誤魔化すこともできない。だから年を取って気力体力が衰えると素人に戻りやすい。かつていい詩を書いていた人でも無惨なまでに衰弱した作品を書いてしまったりする。中桐さんの詩も晩年になるにつれ緩くなりますがダメな詩ではない。むしろ最初から無惨なのであり、無頼とか破れかぶれと言った方がいいようなところがある。友だちなら「中桐はときどき詩を書いて発表してればいいんだよ」と思うでしょうね。彼自身も詩を書いてりゃいいのさといったところがある。

薄暗い墓穴の中に彼は仰向けに寝ていた

傷あとのある腹に冷い土がかかってきた

ぶるっと震えて夢から覚めた、その彼の

右手は両の眼を蔽っていた。

死人の手がなぜ死人の眼をかばったのだろう?

眼が覚めたのなら、もし生き返ったのなら

墓の中でも大声で叫べばよかったのに

立ち上がってみんなをあっと驚かせてもよかったのに。

だが、彼はこう思っていたのだ

おれのやっていることは緩慢な自殺だ、と

灯火はつけたり消したりできるが

そうはいかないものもある、と。

お前たちの顔など、見たくない、と眼はいう

人間の優しさなどに騙されはしない、と彼の眼がいう。

「彼の眼」という詩ですが、中桐さんは生きながら死んでいたようなところがある。大酒飲みだったのも「緩慢な自殺」だったんじゃないかという気配がある。それが痛々しいだけでなく、無頼で破れかぶれの清々しい詩になった。ただなぜそんな絶望を抱えることになったのかは最後のところよくわからない。

池上 鮎川信夫と吉本隆明の対談「戦後詩を読む」で、吉本隆明は「中桐さんはたいへんうまい詩人なんじゃないでしょうか?」と鮎川信夫に聞いています。鮎川信夫も「うまいですよね、とにかく」と言っているんですよね。

鶴山 飯島耕一さんほどじゃないけど中桐さんは無造作に上手いんだ。そういう意味で詩人としての資質は高い。だけど奇妙なことに自己の詩人の資質を信じ切れなかった。謎の多い人だね。

池上 最後にもう一つ、「あすになれば死ぬ言葉」という詩を取り上げたいんですが、これも中桐雅夫の代表作のひとつとして挙げていい作品でしょうね。

6

日曜日の午前、煙草を買いに外に出た。

石を拾って投げ、

もう一つ投げようと思ってやめた、

そんな感じの日であった。

テリアが一匹、うさんくさそうな眼つきで

僕を見ている、僕は僕で

そのちいさな犬がすこしこわい、

そんな感じのする日であった。

隣家の鯉幟りは、まるで鰊の燻製のように、

竿のさきからぶらさがっていた。

僕はたちどまって、「新生」の煙りを

できるだけゆっくり吐いてみた。

ディエンビェンフーの戦況について、

ラジオが朝刊より新しいニュースを告げていた、

ある日本人には祖国であるフランスも、

印度支那のある住民には帝国主義国家である、

日曜日のない週がなかったように、

戦争のなかった年はない、

そんなことを考えながら、また石を拾った。

曇った空と、生垣の山吹の花の黄色さ。

その石を思いきり遠くへ投げた。

そして家に帰り、膳のまえに坐ったとき

僕は眼の前の二本の箸が、すごい二行詩であると直感した。

死体をはこぶ二本の手、

死者の体を踏みつける二本の足のような詩だ。

僕は急に涙が出そうになり、

また残酷な気持になって、乾物の身をむしったが、

夜になってもこの詩はできなかった。

紙のうえには、菜の葉にたかる青虫のように、

あすになれば死ぬ言葉がうごめいているだけだった。

長い詩なので最後の6だけ引用しました。この一九五四年に『詩と詩論Ⅱ』に発表された作品は、第一次インドシナ戦争について触れたりしていますけれど、基本的には「日曜日の午前、煙草を買いに外に出た」というような日常を描いた詩です。これは戦後詩なのか、もう戦後詩とは言えないのか、鶴山さんはどう思われますか。

鶴山 北村さんが「僕にとって現代詩は戦後詩のことである」と書いていましたね。つまり北村さんは漠然とであれ同時代に「現代詩」と「戦後詩」の流れがあると認識した上で、戦後詩の方がプライオリティが高いという認識を持っていた。それはともかく、狭義の戦後詩は昭和二十年(一九四五年)からせいぜい三十年(五五年)くらいの間に書かれた一連の社会・政治批判詩のことです。それ以降は〝戦後の詩〟と呼んだ方がいい。ただ戦後詩も現代詩も戦後社会が消滅する高度情報化前夜に全面崩壊して修辞的現在になっていった。

中桐さんに鮎川、田村、黒田、三好、吉本のような正統戦後詩があるかというと、見あたらないんじゃないか。最初から戦後の詩だったと言っていいところがある。退屈で平穏な日常がありそこに第一次インドシナ戦争のラジオニュースが聞こえる。石を投げてみるけどどこにも届かない。家に帰れば昼食が用意されていて二本の箸から思考は死と死者に向かう。「夜になってもこの詩はできなかった」は正直な言葉であり反語でもありますね。想念は「青虫のように」蠢き続ける。だけどそれは「あすになれば死ぬ言葉」に過ぎない。複雑な詩です。

内容的には強固な個が社会に対立している戦後詩ではなく、社会に個が飲み込まれていく戦後の詩です。しかし詩の底に流れている絶望は強靱です。絶望の強さにおいては戦後詩と言っていいんじゃないでしょうか。

池上 こういう、おそらくはオーデン由来のライト・ヴァース的な表現をうまく取り入れた戦後詩を一九五四年の時点で書いた人は、「荒地」の詩人では他にはいないように思うんですけどね。いま読んでも古びていない、洗練された詩だと思います。

ちょっと話は変わりますけれど、鮎川信夫は、中桐雅夫は戦地に行かなかったから、戦前はあれほど親しかったのに、戦後は溝ができてしまったと言っていますよね。

鶴山 本当に微妙な関係ですよね。中桐さんは「俺が女だったら鮎川と結婚する」って言ったけど、鮎川さんに言わせると、中桐はとにかく鮎川が嫌がることばかりした。鮎川さんが新日本文学と喧嘩していた時は嬉しそうに新日文の肩を持つとかね。複雑な人です。絶望を抱えていて自分の詩人としての能力に懐疑的だったけど鮎川さんへの対抗意識は強かった。

池上 中桐雅夫は一九八三年に六十三歳で亡くなりましたが、葬儀に鮎川信夫は行かなかったんですよね。

鶴山 鮎川さんは中桐文子さんに、中桐は酒で膨れた死に顔は見られたくないでしょうから葬式に来なくていいと言われて参列しなかった。でも文子さんの『美酒すこし』の解説を書いた。その中で「一つだけはっきりしていたのは、私が死んだのだとしたら、友達には誰も来てもらいたくないな、ということである。それが十代の終わりから相互酷評集団だった「荒地」の仲間のせめてもの情けではないか」と書いています。鮎川さんは実際この文章通りの死に方をした。物書き同士はそれでいいんじゃないか。

鮎川さんがお亡くなりになった時の吉本さんの対応は冷たかった。思想対立を前提とした物書きの対応だった。田村さんもほとんど何も言わなかった。北村さんは今にも泣き出さんばかりの追悼文を書いて、仕事でお会いした時も悲嘆に暮れておられた。でも正直に言うと非常に違和感があった。今の詩の世界なら北村さんの対応が正しいんでしょうけど、戦後詩の文脈ではなかった。ぬるいこと言ってんなと思った。

池上 無限アカデミーで鮎川信夫と北村太郎の対談を聴いたとき、ぼくが北村太郎から受けた印象は、鮎川信夫や田村隆一や黒田三郎とは違って、鶴山さんがおっしゃったように、ごく普通の人という感じでしたね。

鶴山 北村さんの話になりましたから、本格的に北村太郎篇に移りましょうか。

(金魚屋スタジオにて収録 「中桐雅夫篇」了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

*『対話 日本の詩の原理』は毎月01か03日にアップされます。

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■