Interview:鶴岡真弓(1/2)

Interview:鶴岡真弓(1/2)

美術文明史家。多摩美術大学芸術学科教授・芸術人類学研究所所長。早稲田大学大学院修了後、アイルランド、ダブリン大学トリニティ・カレッジに留学。処女作『ケルト/装飾的思考』で、わが国におけるケルト・ブームの火付け役を果たす。西はアイルランド、スコットランド、ブルターニュから、東は黒海、ウクライナまで「ケルト文明」の探査、そしてウズベキスタンや内モンゴルなど、ユーラシア文明の「装飾・デザイン」交流史を追跡。日本の文様を世界性の中に置き直す研究も進める。著書に『ケルト/装飾的思考』『ケルト美術』(ちくま学芸文庫)、『装飾する魂』『ジョイスとケルト世界』『京都異国遺産』(平凡社)、『装飾の神話学』『ケルトの歴史』(河出書房新社)、『「装飾」の美術文明史』(NHK出版)、『黄金と生命』(講談社)、『阿修羅のジュエリー』(イースト・プレス)など多数。ドキュメンタリー映画『地球交響曲第1番』(龍村仁監督)でアイルランドの歌姫エンヤと共演。

鶴岡真弓氏の講座には、大勢の聴衆が集まる。そこには必ずしもアカデミズムとは関係のない、一般の方々も多く含まれている。講義はまるで音楽コンサートのように心が浮き立ち、なかば夢のようでもある。聞く者は思考と言葉が奏でる旋律とともに、ケルト、日本、ユーラシアなど世界各地を旅することができる。それは単なる地図の旅ではない。はるか昔の文化の古層を訪れ、不思議な生命の響き合いから、現在に連なる驚異のお土産まで手渡される時間旅行だ。考え得るかぎりの最高に贅沢な旅に、人々が集まるのももっともである。

文学金魚編集部

───先生の御研究や御著書は専門的でありながら、一般の人々にもたいへん人気がありますね。現在はどのようなことを。

鶴岡 大英博物館で3年半前に土偶展があり国宝も含めて60数点並べられました。その期間中に同館で開催されました国際シンポジウムで人類に普遍的な渦巻き紋など、縄文やケルトを対比しながらお話させていただきました。シベリアからユーラシア世界、アイルランドまで横断してみてゆきますと、ヨーロッパ文明の根源がヨーロッパだけにあるのではないということが分かってきます。

つまり、我々はどこから来たかという探究は、まず我々の足元を掘って、岩盤に突き当たったら、今度は横のつながりを意識し、探究してゆくと見えてくる。言葉というのも言霊という見えないものを表現しますが、渦巻文様などケルトから日本まで貫いているユーロ=アジアの視覚芸術と出会いながら、そうした造形言語には、呪術性、すなわち呪力による自然のパワーの伝達力というものがあることを証明したいと思ってきました。

人は不思議な力に動かされて、よい運とか悪い運とか、すべてを覚悟し経験しながら生きてゆくわけですが、不思議な力に助けられたり、再生させられたりする。そのパワーがこういう文様に宿っているのではないか、ということです。私の場合は最初、ケルト文明から生まれた「文様」のパワーに出会って、探究の旅を始めたということができると思います。

遮光土偶(重要文化財・東京国立博物館蔵)

青森県つがる市木造亀ヶ岡出土 高34.2

縄文時代(晩期) 前1000-前400年

全身に渦巻文様が彫られている

───だんだん広がってこられた。

鶴岡 最初からユーラシア世界に関心を持っていました。多様な民族が生きぬいてきた最大の大陸です。19歳のときに横浜からソビエト船でナホトカに上陸して、シベリア鉄道でヨーロッパ、北アフリカまで行きました。今、私の造語で「ユーロ=アジア」世界というのを使っていますが、ユーロとアジアは太古の昔から大交流しているんですね。ジャック・デリダも「ヨーロッパはユーラシアの岬に過ぎない」と言っています。プラトンがいて、コペルニクスがいる、そういう最先端の哲学や科学を担ってきた西洋でさえ、ユーラシアの突端部に過ぎないんだ、と。

───「岬」ですね。デリダはアルジェリア出身ですから、辺境性にこだわるんですね。

鶴岡 我々日本人は地理的に世界地図の端っこにいるという教えがあり、若い頃はそれが精神的にも打撃でした。アイルランドに留学する機会を得て、その島国へ行ってみると、そこがもう一つの端、西の端であるわけですが、そこは端じゃなくて貴重なる「極み」なんだという認識を得まして。日本を地理上にもう一度発見した、という感動さえ覚えて戻ってきました。

───その「極み」に、一番古いものが残りますよね。日本だと、正倉院に溜まっている。北のアイヌにも平安時代の直刀とか。

鶴岡 不思議な文様、「装飾」をキーワードに、そういったことを文明史として、いろいろなところに書かせていただいてきました。

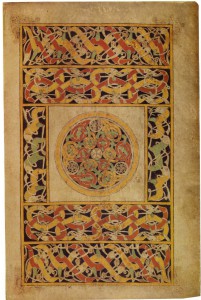

───非言語的な表現の共通点を発見されていったんですね。(『ケルト/装飾的思考』のグラビアを指して)これは何でしょうか。

鶴岡 ダブリンのトリニティカレッジにある、「ダロウの書」です。

『ダロウの書』 渦巻文様のカーペット頁

鶴岡真弓著『ケルト/装飾的思考』(筑摩書房・1989年初版)より

───すばらしい状態を保っていますね。

鶴岡 有機物と無機物が三つ巴になったり、文字も文様になっていて、Tという文字を動物の姿にしています。「動物が神々」だった時代をちゃんと記憶しているんです。

『ダロウの書』 動物文様のカーペット頁

鶴岡真弓著『ケルト/装飾的思考』(筑摩書房・1989年初版)より

───これはバイブルの写本ですか。

鶴岡 新約の「福音書」写本です。ヨハネ、マタイ、マルコ、ルカ。蛇は御法度なんですけどそうした姿の生き物もどんどん描いています。大きさはたかだか16・7センチぐらいですが、一種のフラクタル図形で、一つのパターンが、拡大するとミクロの中にマクロがあって、拡大すればするほど宇宙になっていく「幻視」がみごとですね。

───680年、日本の奈良時代ぐらいのものですか。ほとんど曼荼羅ですね。

鶴岡 そのとおりですね。ケルトの文様に出会った時、やられたと思いましたね。こちらの写本は、NHKのテレビ番組「スーパーウーマン」で松任谷由実さんをご案内しましたが、ダブリンのトリニティカレッジにある「ケルズの書」。日本では平安時代の始まり、800年ぐらいのものです。これは人間がいて、三つ巴です。単なる記号の文字が、「読まれる文字」が「見られる文字」になっています。

上『ケルズの書』 クロス・カーペット頁の部分拡大図

下『ケルズの書』 マタイ像

鶴岡真弓著『ケルト/装飾的思考』(筑摩書房・1989年初版)より

───非常に異端的ですね。イスラムにもない。汎神論、北方のものですね。

鶴岡 ケルトをおさえていると、大陸全体がどのような骨格を持っているか、構造がどう響き合っているかは見ることができますね。「端と端の間」がわかるんです。

───中世以前、こういった表現に対する禁忌は緩かったんでしょうか。

鶴岡 このような図像はユーラシアのカザフスタンとか、アルタイ共和国とか、モンゴルの上辺りに生まれて、騎馬民族、遊牧民族が守り育て、やがてキリスト教が入ってきた。ケルト文化にとっては、それらがもともと聖なるものであり、禁じるものではありませんでした。

───神仏習合と同じですね。

鶴岡 (同書のページをめくって)けれどもだんだんキリストやマリアなど、人間像中心の図像に変わってしまって、11、12世紀にはユーロ=アジア的な動物の姿は福音書からはいったん消えてしまいましたね。

───ケルト十字というのは。

鶴岡 「太陽」と「十字」をジョイントしたものです。渦巻きは復活の象徴。渦巻きについては2500年前ぐらい、紀元前から大陸にいたケルト人が盛んに金属に刻んでいます。そこからこういう羊皮紙にケルトの文様を描いたケルトの修道僧の伝統へと発展していきました。

ケルト十字 上・アヘニーの十字架 アイルランド ティベラリー地方

下・コーンウォールの十字架 撮影・鶴岡真弓

鶴岡真弓著『図説 ケルトの歴史』(河出書房新社・一九九九年初版)より

───たとえばアイヌの人々も無文字でしたから、連続文様や、組紐文様がみられ、縄文はさらに古く、リインカーネーションを象徴しているのでしょうか。

鶴岡 起源は証明されていません。ヨーロッパにはキリスト教文明の大聖堂など、いわゆるゴシック建築がありますね。もっと広く、ケルトとか日本とか、北アジアのネットワークというものがある。植物は温かい環境でどんどん蔓草を伸ばしてゆきますが、北では簡単に花は咲かず、その代わりに動物たちが大自然の精霊のように崇われ、生きてきたんです。

たとえばウォルフガング・モーツァルトの「ウォルフガング」はオオカミのことで、アーサー王の「アーサー」は熊、ケルトの竪琴弾きのオシアン伝説の「オシアン」は鹿の子で、オスカー・ワイルドの「オスカー」もそういった神話につながっていそうです。彼は子供の頃、母親からケルトの神話や伝説を聞かされて共感していた。けれども、オックスフォードやロンドン、ニューヨークで学者詩人として活躍するときにはアイルランド性を隠蔽していきますが。そもそも人間は小さきもので、その名前一つとっても、パワフルで生命力溢れる動物を神々として崇拝していたことを、ケルトやゲルマンの伝統は教えてくれますね。

───つまり現在では人と動物の上下関係が逆転している。

鶴岡 ええ。たとえばなぜクリスマスのときに鹿が橇を引くのか、ということです。シベリアの少数民族の共同体ではヘラジカが白い神として崇拝されてきましたが、それは今もユーラシアの文明の中で共有されている。命や光を配ってゆくサンタクロースの橇を引っ張る。すなわち大自然からの贈与を示す。鹿の角は再生するもののシンボルでありつづけています。

───毎年、繰り返し贈与される恵み、ということですね。

鶴岡 日本でも「鹿の子」文様は再生のシンボルですね。それはケルトから日本、ユーラシアで共通している聖なる動物であったからです。

今までは国外の文化を紹介するとき、我々が持ってないものを持っているという「違い」を紹介してきました。これからはどんなに遠い土地であっても、私たちと何を「共有」しているか、いかに響き合っているか、というアプローチが重要だと思っています。

鹿の子文様

───表面上、異なる言語や宗教においても、ということですね。

鶴岡 クリスマスや宗教的祭事の繋がりで言えば、「鈴を鳴らす」ことについては、キリスト教でも仏教でも鐘や鈴など金属=鉱物を、チーンとかカーンとか鳴らしますね。地球を構成する要素を「動物」「植物」「鉱物」とすると、鉱物、金属物質は大地を守る神だったわけですね。

で、金属は動植物より以上に光を発します。水もミネラル同様に、光や生命を発するものです。その金属でできた鈴を、ヨーロッパではクリスマスで鹿が鳴らし、日本では巫女さんが鳴らしたりするのは、死者たちや先祖や精霊と交信・交流する印として使って来たからなのですね。

だからサンタクロース、あるいは我々が森の中を移動するときには、衣服を万全にして、鈴を鳴らしながら、邪をはらい、よき精霊と交流しながら駆け抜けてゆく。そして鹿の躍動するパワーは、森の精霊としてのものでもあります。だから「鹿・鈴・サンタクロース」というワンセットは、ユーロ=アジア的な根源にある自然信仰をキリスト教バージョンでやっているわけなのです。

───「音」による聖なるものとの交流なんですね。

鶴岡 ヘラジカ信仰や鈴を身につけることは、本当に大事にされています。シベリアでもアイヌの人々でも金属や貝殻で、シャーマンがじゃらじゃら音を出す。音を出すことによって邪をはらうというのは、どの大陸でも何万年もやってきた。

ケルトでは「ドルイド」という祭司たちがいて、死にゆく人たちを助けるんですが、「シャーマニズム」はシベリア発祥の言葉。霊媒師が目に見えない自然の生命力を共同体に伝え流布してゆく。薬草など妙薬だけでなく視覚、聴覚による癒しも含まれてきた。人間は五感の生き物ですから。シャーマンが身につけている鈴、鏡はパワーを発揮するのです。

───アイヌの人々の首飾りも鏡の形がありますね。

鶴岡 そう、私たちの神道でも鏡を奉りますね。揺らすと音が出る。それも、もともとは自然のスピリットを取り込むというシャーマニズムからきたものかもしれない。

また一万年ぐらい前、農耕を始めた人たちにとって、種をまき、芽吹き、収穫しという季節による「再生のサイクル」をつかむことは、天体のめぐりを学ぶことでした。星や月や太陽の経めぐり、天体のロンドに参加して生かされているのだ、という感動を造形すると、鏡になります。

世界各地それぞれのローカリティはありますが、だいたいこの3万年ぐらいから、シンボリックな表現がより豊になっていきますね。普遍的に「生命は再生する」、という人間の願い、自然によって生かされているという感動はその時から現在まで違わない。ケルト、中央アジア、シベリア、アイヌ、中国、韓国と、この20年間ぐらい、ケルトともにいろんなユーロ=アジア世界の人々の芸術・文化を調べていますが、人間が願っていることと、その表現は根源で通じ合っています。

アイヌのタマサイ(首飾り)

───ユーロ=アジアの大きな面積をロシアが占めている。先生が最初に旅に出られたのも、ロシアでしたね。

鶴岡 ロシアというのも、共産主義の体制下ではソビエトとして教えられてきたのですが、その背後には数十もの少数民族がいる、ということ注目されます。ソビエトを支えてきた物質的な資源と、今日のロシアまでの精神的な始源である人たちは我々と同じ顔をした人たちです。

───モンゴロイドですね。

鶴岡 はい。アメリカの極北のイヌイット、パタゴニア、アルゼンチン、インカ帝国といった南米にまで、モンゴロイドの人たちは移動していきました。人類のグレートジャーニーはアフリカから発生して、三色の人類の旅はまだまだ、今も途上です。

白人の人たちが先導する近代社会には素晴らしい達成がたくさんあったけれど、たとえばアメリカでアフリカの血を引く大統領が誕生したというのも、何か根源的な存在に宿るパワーに賭けてみようか、というアメリカの人々の直観のようにすら思えます。それは現在に起こっていることは単なる古代への回帰ということではなく、その大いなる根源にあったものが、今、現在と未来に臨場しているという証拠でもある。

我々が人類として、より長いスパンの時空を意識して生きていくとき、自分自身の中に古代性があったり、動物性があったり、あるいは非合理的な存在であるということを発見できるのです。そしてそれを後ろ向きにではなく、積極的に掘り出すことができる状況が私たちの「現在」であるにちがいないのです。

───ソビエトが崩壊してから、ロシアの領土の半分以上がアジアだと改めて気づかされました。先生の学問が今、注目されているのは、イデオロギーが崩壊している現在ゆえにですね。

鶴岡 そうあってほしいし、「ケルト」や「民族の伝統デザイン」など私の研究への反応はこの20年間で年々増えてきましたね。

───日本人が向ける「進歩」や「進化」への視線も、違う方向になってきたようです。

鶴岡 この日本列島にたまたま我々は産まれ、生きているわけですが、漢字と仮名の二重構造で表現する日本の言葉の中でも、仮名でしか表現できない、日本的で「曖昧なもの」があり、それこそが興味深いですね。「そこはかとない」生命感とか季節感、「答えを保留するような態度」など。中国語や韓国語とも異なり、奥ゆかしい。しかし答をすぐ出したコミュニケーションの上では不便なもので、昔、小学生ぐらいのときは、そうした日本人の感覚やたたずまいに対して否定的でしたね。

しかし、長じてユーラシア諸国を歩き、アイルランドのケルト文化にも触れていく中、考え方が変わりました。総体としての日本人の心映えや美学を表の世界に示すときには、その一番曖昧な部分を積極的に保留しつつ、それでもなぜコミュニケーションをとろうとするのか、ということについて明瞭に伝える必要があります。「目に見えない気配に対する、鋭いセンサー」みたいな感覚は大切にしたいですね。精霊とか、幽霊とか、風の中にしかない存在に対して、私たちはとても敏感です。

だからこそ、あらゆることは、一言では言えない、と日本列島の人たちは思ってきたのではないか。「いわく言い難いもの」への見つめ方が深くて、だから何も言えなくなってしまう。そういった気配への鋭い感性を否定的に評価するんではなくて積極的に、音楽とか詩歌とか、デザインといった表現で示してゆく必要があるでしょう。

───先生の図像学は、各民族のそうした独自性と共通性とを、同時に探究されているんですよね。

鶴岡 ケルトの場合で言えば、アーサー王の聖杯探求というのがあって、これはハリウッドのインディ・ジョーンズが今日でも探しているものですね。深いスピリチュアルな存在を信じて、それを芸術とか神話や伝説で伝えようとした、ケルトの中のブリトン人、その王がアーサー王だった。

磔のキリストが流した血を受けた聖杯は、この地上のどこにあるのだろう、というのは人間の存在論そのもので、どこまでも探求させる問題です。見つけて取って帰ってくる、ということではなくて、「あくまで探求し続けること」が主題なのだ、ということなんですね。聖杯探求とは謎そのものの探求なのだ、ということがアーサー王伝説のケルトのメッセージだと思うんです。

『アーダーの聖杯』 リムリック地方 アーダー出土 8世紀初頭 ダブリン アイルランド国立博物館蔵 鶴岡真弓著『図説 ケルトの歴史』(河出書房新社・一九九九年初版)より

───結局、見つからないんですもんね。

鶴岡 科学は謎の卵を割って明示するのですが、芸術のミッションは、謎という卵を大事に掌に載せたまま歩き続けてゆくということです。

アーサー王伝説に組み込まれた「トリスタンとイゾルデ」伝説は、シェークスピアの「ロミオとジュリエット」の下敷きになっていますが、男女の熱き恋愛がきっかけにはなっているものの、それが究極の主題ではない。彼ら二人の道ならぬ恋を咎として、彼らを終わらせてしまうところの死の追っ手であるマルク王、それをいかに、そのつどかわして、サーフィンの波の乗り手のように「再生」していったか。「生命のサーフ」そのものが主題になっているのだと解釈できます。

───「ロミオとジュリエット」は戯曲であるべく、ぎゅっと凝縮されています。ただ行き違いがあって、最後に二人が前後して死ぬところは共通していて、それによって生と死が組紐文様のようになっていますね。

鶴岡 イギリス諸島には、まずケルト人が住んでいて、それから英語を話すアングロサクソンが住み、その子孫がイングランド人です。シェークスピアもイングランド人ですが、ケルト的な神話伝説の影響を根深く受けています。

渦は普通、一方向のコイル状に巻いた単純な図形を指しますが、ケルティックな渦巻文様の特徴は、「カルマン渦」のように反転しつづける構造をもっています。中心まで行ってエネルギーが極まったところまでゆくと、内側に巻いていたものが外側に反転するんですね。

マクベスの三人の魔女が、「きれいは汚い、汚いはきれい」と「反転」を預言するように。清らかなものが汚濁に満ち、汚れたものが清らかに転じる。世界はそのようにして常に蠢いているんです。

(2012/11/16 後半に続く)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■鶴岡真弓さんの本■

■ 予測できない天災に備えておきませうね ■