時間の本質を解明するための大学院に進学するかどうか迷っていたアンナの部屋に、突然少年が現れる。またあの日時計の不思議な作用だ。少年はアンナにあるミッションを果たすよう伝えに来たと言い、アンナは再び異世界に旅立つ・・・。ルーマニア人能楽研究者で翻訳者でもあるラモーナ・ツァラヌによる連作短編小説!

時間の本質を解明するための大学院に進学するかどうか迷っていたアンナの部屋に、突然少年が現れる。またあの日時計の不思議な作用だ。少年はアンナにあるミッションを果たすよう伝えに来たと言い、アンナは再び異世界に旅立つ・・・。ルーマニア人能楽研究者で翻訳者でもあるラモーナ・ツァラヌによる連作短編小説!

by 金魚屋編集部

「時間の本質を理解するには宇宙物理学をはじめ自然科学、数学、情報工学、哲学、心理学、人類学など、あらゆる学術分野の知識が必要です。

優れた一人の研究者が宇宙最大の謎を解くのを期待するよりも、様々な分野の専門家が協力して研究するほうが良い結果に繋がることでしょう。大学院レベルで学際研究科を設けたのはそのためです。

学際研究科では「時間」というテーマに強い関心を持つ大学院生の応募をお待ちしています。履修科目は各分野で著名な実績のある教授が担当します。ゼミでは自分の専門知識を活かしながら、各分野で活躍する仲間と専門的限界を越えて力を合わせ、「時間」の理解に貢献できる研究に取り組んでください」

アンナは新設された学際研究科の募集要項を読み返した。最新の科学研究を一般の人向けに説明する著作で有名な、宇宙物理学者の山根浩史教授が書いたペーパーだった。教授の学際研究科に参加すれば他の学術分野の研究者とチームを組んで時間の研究に取り組めるのだ。アンナの心が高鳴った。

元時計職人の家に生まれ育ったアンナは子どもの頃から「時間とは何か」という問いを胸に秘めて育った。時間の流れが遅く感じる時と速く感じる時があり、場面や状況によって時間に対する人の感覚が変わるのに気づいたのがきっかけだった。そのため大学では心理学を専攻した。

授業では人間の時間感覚や認識について勉強できたものの、時間の本質についてはがっかりするほど情報が少なかった。もっと知りたいなら進学して自分で研究するしかない。しかし心理学の大学院に進めば時間の本質がわかるのだろうか。もしかすると答えは別のアプローチにあるのかもしれない。

進路に迷ったアンナはとりあえず大学の事務課に就職して大学院に進むのを延期していた。ただ同僚に山根教授の宇宙物理学の本を勧められて読んでから、自分が求める答えは自然科学にあるのではないかと思いはじめていた。

しかし心理学と宇宙物理学は畑違いの学問だった。山根教授につくには理科系学部に改めて入学するしかない。そう思い悩んでいた時に、山根教授が学際研究科を新設して時間の研究に専念する大学院生を募集していると知ったのだった。大きなチャンスだった。

応募に必要な書類は卒論のレジュメと今までの研究活動一覧、そして大学院で三年かけて行いたい研究の計画書だった。書類審査に通れば面接に呼ばれることになる。書類はとっくに揃えたが応募するかどうか踏ん切りがつかなかった。気がつくと締め切りまであと一日となっていた。

アンナは募集要項から目を離すと久しぶりに机の隅に置いてある木箱に手を伸ばした。恐る恐る蓋を開けた。中で指輪型の日時計が輝いた。

この日時計をいじっていて未来の世界へ飛ばされた事件から一ヶ月が経っていた。夢だと思いたかったがあまりにもリアルな体験だった。やっとの思いで元の世界に戻って来てから、日時計を箱に納めて触らないようにしていた。触れたら何が起こるかわからない。しかし奇妙で恐ろしい体験ばかりではなかった。

失くしてしまった日時計を届けてくれた人の顔が思い浮かんだ。日時計を取り戻したのでアンナは元の世界に戻れたのだった。

「各務(かがみ)輝(てる)と言います」

家まで送ってくれる車の中で自己紹介した彼を思い出した。夜明け前でまだ薄暗かったが、そこだけ太陽の光が射しこむような明るい笑顔だった。同級生の弘美が付き合っている島田の友達だったがそれ以外のことは何も知らなかった。奥手のアンナは各務に聞かれるまま質問に答えたが、あっという間に家に着いてしまった。連絡先も聞かずにそのまま車を降りた。それ以来会っていない。

アンナは溜息をつき机に頰杖をついた。目を閉じて最初に思い浮かんだのは、初めて会ったのに無邪気に自分に抱きついて眠る子ども、蓮のことだった。

――そして蓮が自分のことを「ママ!」と呼んで誘拐されたこと。

――目には見えない人に助けられて蓮を見つけた時の喜び。

――時計が要らなくなった世界。

――ガラガラの街。

――でも地下の高速道路ではもの凄いスピードで車が走っていた。

――そして迷い込んだ世界の人たちが時間の流れを自由に操れるようになったのは、アンナが関わった研究がきっかけだと嘲り笑いながら告げた甲高い声。

もしそれが本当のことで未来の現実だとしたら、世界はメチャメチャになってしまう。アンナが山根教授の学際研究科に応募するのをためらう理由はそこにもあった。

アンナは自分のことよりも、周りの人のことを気遣うようにと両親に育てられた。自分の行動が人を傷つける可能性があるなら自制する。それがアンナの生き方だった。子どもの頃から空気を読むのが得意だったが、心理学の勉強によってその性質がさらに強まっていた。気がつくといつも周りの人の顔色を伺うばかりで身動きが取れない人間になっていた。

「見なきゃよかった」

アンナは日時計の箱の蓋をパタンと閉じた。日時計を見た瞬間にあの奇妙な体験が甦ってしまっただけでなく、なぜかネガティブな感情にまでとらわれてしまった。

このまま机の前に座っていてもしょうがない、気晴らしに公園に散歩に行こうとアンナは立ち上がった。

ドーン!「うああっ!」

突然大きな音がして、部屋の中から悲鳴が聴こえた。

「痛たたたたっ!」

子どもが大声で叫ぶ声が響いた。

出かけるために洗面台で化粧していたアンナは驚いて飛び上がった。パッと部屋の中を振り向くと尻もちをついた少年が痛そうにスネをこすっていた。

少年の頭上にぽっかりと青い光の輪が浮かんでいた。ちょうど子どもの身体が入るくらいの大きさだったが、すぐにふっと消えてしまった。

わけがわからなかった。が、突然現れたのが子どもだったので警戒心が薄れた。「ねぇ、だいじょうぶ?」アンナは思わず少年に声をかけた。

「あ、こんにちは!」

アンナを見て少年がすくっと立ち上がった。まるで顔見知りに会ったような無邪気な笑顔だった。

「こ、こんにちは、君は誰? どうしてわたしの部屋にいるの?」

「あー、エヘン、大事な任務があって会いに来たんだよ!」

咳払いすると少年は元気に答えた。

少年の顔を見てアンナはすぐに蓮を思い出した。しかし蓮は五歳くらいで少年は中学生くらいの歳だった。蓮に会ったのはたった一ヶ月前だ。そんな短期間でこんなに大きくなるはずがない。

「君は誰? 名前を教えて」

「ええっわからないの? そんなはずないんだけどなぁ」

少年は大きく目を開いてアンナを見た。

「もしかして、蓮君?」

「そうだよ」

気づくとアンナは蓮を力いっぱい抱きしめていた。目からポロポロ大粒の涙がこぼれた。蓮を抱きしめて初めて、心の底からまた会いたいと思っていたことに気づいた。なぜこんなに会いたかったのか、どうしてこんなに嬉しいのかわからなかったが涙がとまらなかった。

「本当に泣き虫だなぁ、パパが言ってたとおりだよ」

蓮はくすぐったそうに身体をよじった。アンナは蓮を腕から離すと改めてまじまじと顔を見た。

「ねぇ、この前会った時、蓮君は五歳くらいだったよ。どうして急に大きくなっちゃったの?」

「この前っていつのこと?」

「一ヶ月前くらいよ。ほら、蓮君がドローンにさらわれた時のことよ」

「ええっ、さらわれた? 僕が?」

蓮が驚きの声をあげた。「あっ、わかった! それは多分、別の枝の、別の時間の僕だと思うよ」

「別の、枝?」

「そうそう時間の木の。だって、僕、さらわれた記憶ないもの」

「時間の枝って…」

アンナは呟いた。蓮の言葉はわかったようでわからなかった。それがもどかしかった。しかしそれよりずっと気になることがあった。

「じゃあ蓮君は、私の子どもじゃないってこと?」

「僕が生まれる前のママは、ママじゃない。ママがそう言ってた。だからママに〝アンナさん〟って呼ぶよう言われて来たんだ」

当たり前のように答えると蓮は肩にかけていたリュックを下ろし、ファスナーを開いた。明るく笑い、敏捷に動く子だった。アンナが出会った五歳くらいの蓮の瞳に宿っていた憂鬱はひとかけらもなかった。

「僕はアンナさんに大事なミッションを伝えに来たんだ。こっちに来て」

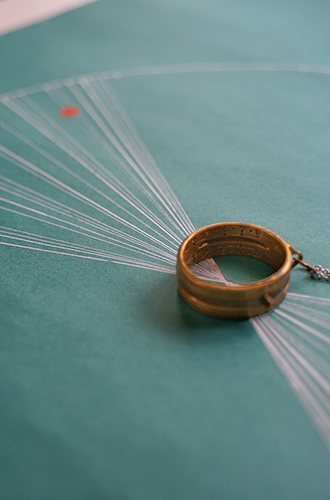

そうと言うと蓮は机の上にリュックから取り出した地図のようなものを広げた。

アンナは蓮と並んで地図を覗き込んだ。深緑色の紙に大きな円形が描かれており、その中心で無数の線が交差して砂時計の形になっていた。不思議な地図だった。一ヶ所に赤い丸型のシールが貼ってあった。ふと蓮を見ると思いがけず真剣な表情だった。

「ここ、見て、時間の木が病気になってるでしょ」

蓮が赤いシールを指さした。

「ここで何が起こってるのか、アンナさんが確かめに行くんだよ。そして・・・」

蓮は言葉を途切らせ、眉を寄せて難しい顔で宙を見つめた。「そしてこの枝を治す、じゃなくって、アンナさんが治す必要があるんだ」

そう言うと満足そうな表情で笑った。きっと誰かにそう言うよう言づかって来たのだろう。

突然蓮が現れたことは不思議だった。が、それだけでなくこれから次々不思議なことが起こるだろうという予感がした。しかし蓮の言葉は相変わらず理解できなかった。

「時間の木って何? さっぱりわからないのよ。ちゃんと説明して」

「ええっママが、じゃなくて、アンナさんが時間の木のこと、わからないの? そんなはずないんだけどなぁ」

蓮はぽかんとした顔でアンナを見つめた。

「・・・どういうことなんだろう。でも、何もわかってないアンナさんを未来に送り出すのはやっぱ危険だよなぁ」ぼそっと呟いた。

「危険って?」アンナは聞き逃さなかった。

「あ、そうだ、僕がいっしょに行けば問題ないよ!」

蓮がパッと明るい顔でアンナを見た瞬間、「君はどこにも行かない!」

鋭い金属的な声が響いた。

「あれ、出発前にオフにしたはずなんだけどな」

蓮は驚いて左手首につけた四角いスマートウォッチを見た。ディスプレイから強く青い光が発せられ、くるくる螺旋状に回ると立体画像になった。十センチくらいのホログラム人形が宙に浮かんで蓮を見上げた。

「時間の護衛士としての、君の初めてのミッションでしょ、僕をオフにすることなんてできません」

アンナは思わず顔を近づけてホログラム人形を見た。顔はのっぺりしていたが目鼻はあり、ガードマンのような制服を着ていた。しゃべる時に口や手足も動いた。現代の技術ではスマートウォッチからこんな精巧なホログラムを出現させられないだろう。

「ごきげんよう、アンナさん。僕はサリー。蓮君のお友達です」

アンナが見ていることに気づいたホログラムが顔を向けて自己紹介した。蓮が操作しているわけではなく、AIなどの人工知能で独自の意志を持っているようだ。

「友達じゃなくて僕の監視役なんだけどな」

「君のサポート役です! 勝手なことをするとご両親が心配しますよ!」サリーの金属的な声が大きくなった。

「ああ、うん、でもアンナさん、時間の木について何も知らないんだって。B 12-975に一人で行かせるの、心配だよ。僕たちも一緒に行こうよ」

「いけません! 君のミッションはアンナさんをB 12-975に送り出すことです。遂行できなければ、二度とミッションを託されなくなります。アンナさんにももう会えなくなるんですよ!」

アンナはハッとした。蓮にもう会えないなんて耐えられない。「わたし、一人で行きます!」と叫んでいた。

蓮とサリーがさっとアンナの方を見た。蓮は口を開いたが言葉は出なかった。

「さあ早く」

サリーがうながした。

「ああうん・・・わかったよ」

蓮はむっつりしたまま地図に定規を図に当てて鉛筆で何かを書き込んだ。それからアンナに「日時計貸して」と言った。

アンナは木箱から日時計を取り出して蓮に渡した。蓮にまた会えるならなんでもすると固く心に決めた。

蓮は日時計の日差し穴の位置を調整してから図の中心に置いた。それから息を止め、集中した手つきでゆっくり日時計を動かした。突然日時計と地図の赤いシールを結ぶ光の線が現れた。アンナは息を飲んだ。

「これはB 12-975という未来のポイントに届く時間の通路だよ。地図を使う時は、日時計を中心に置いて日差し穴を行先に向けるんだ。日時計が動かないよう必ず手でしっかり抑えてね。でも帰る時は地図はないから、日時計の光線が正しい時間を指すように置くんだ。今回は〝一時〟だよ。いい?」

「うん、わかった」

アンナはうなずいた。一生懸命説明してくれる蓮が大人びて見えた。自分より時間に関する知識を持っているのは確かだった。

「今度は自分でやってみて」

アンナは地図の中心に置かれた日時計に触れた。慎重に日差し穴が赤いシールのほうに向くよう回した。その瞬間、フッと蓮とサリーの姿が消えた。

〝行っちゃった〟

〝任務完了です〟

〝だいじょぶかなぁ〟

〝アンナさんにとっても大事なミッションです。きっとミッションをはたしてくださるでしょう。さあ戻りましょう〟

アンナはふわふわと極彩色の光の中を漂っていた。遠くで蓮とサリーが話す声が聞こえた。鈴が鳴るような響きだった。

〝ちょっと待って。学生の頃のママの部屋、なんかおもしろいなぁ〟

〝勝手に部屋の中の物を触ってはいけません。何をしてるんですか!〟

極彩色の光の中で、少しだけ色が濃くなった少年の形の光が動いた。

〝これ、ママの日記だ。あっ、パパに初めて会った時のこと、書いてあるよ! やっぱ昔からロマンチストだったんだなぁ・・・〟

蓮は本棚にある日記を開いて読んでいるようだ。

〝この頃のママ、本当に何も知らないんだね・・・〟

〝アンナさんが選択すればいずれ・・・〟

アンナは必死に耳を澄まして蓮とサリーの言葉を聞き取ろうとした。光の中に蓮の姿を探した。しかしじょじょに声が小さくなり、極彩色が褪せた薄い青一色に変わった。ふっと電灯が消えるように音も光もない暗闇になった。アンナは意識を失った。

(前編 了)

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

縦書きでもお読みいただけます。左のボタンをクリックしてファイルを表示させてください。

■ 金魚屋の本 ■

■ 金魚屋 BOOK Café ■

■ 金魚屋 BOOK SHOP ■